- 更新日 : 2025年12月8日

創立記念・周年記念の挨拶やスピーチに使える無料テンプレートと文例を紹介

創立記念や周年記念の挨拶・スピーチを任された場合、何を言おうか悩みこともあるでしょう。本記事では、効果的な挨拶の構成や注意すべきマナーを解説し、すぐに使える無料テンプレートと文例を紹介します。

これらを活用することで、心に響く挨拶を簡単に作成できます。企業の歴史を振り返り、感謝を伝え、未来への展望を示す、印象深い挨拶の作り方をマスターしましょう。

目次

創立記念・周年記念とは?

創立記念・周年記念は、企業や組織が設立されてから一定期間が経過したことを祝う重要な節目のイベントです。

通常、5年、10年、25年、50年などの区切りの年に開催され、これまでの歩みを振り返り、関係者への感謝を表すとともに、今後の展望を示す機会となります。

創立記念・周年記念は、社内の結束力を高め、対外的にも企業の安定性や信頼性をアピールする重要な役割を果たします。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

人事・労務担当者向け Excel関数集 56選まとめブック

人事・労務担当者が知っておきたい便利なExcel関数を56選ギュッとまとめました。

40P以上のお得な1冊で、Excel関数の公式はもちろん、人事・労務担当者向けに使い方の例やサンプルファイルも掲載。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。お手元における保存版としてや、従業員への印刷・配布用、学習用としてもご活用いただけます。

入社前後の手続きがすべてわかる!労務の実務 完全マニュアル

従業員を雇入れる際には、雇用契約書の締結や従業員情報の収集、社会保険の資格取得届の提出など数多くの手続きが発生します。

本資料では、入社時に必要となる労務手続き全般を1冊にわかりやすくまとめました!

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

創立記念・周年記念の流れや挨拶のタイミングは?

創立記念・周年記念の流れは、イベント準備、当日の進行、イベント後のフォローアップの3段階で構成されます。

挨拶のタイミングは、開会の挨拶、来賓挨拶、乾杯の挨拶、中締めの挨拶などがあり、それぞれの場面で感謝や思いを伝えることが重要です。

イベント準備

創立記念・周年記念イベントの準備は、通常6カ月から1年前から始まります。まず、実行委員会を立ち上げ、イベントの規模や内容を決定します。具体的な活動内容は会場の選定、招待客リストの作成、プログラムの企画などの準備です。

また、記念誌の制作や記念品の選定も重要な準備項目です。イベントの2カ月から3カ月前には招待状を発送し、1カ月前には最終的な参加者リストを確定させます。

イベント当日

イベント当日は、受付の設置から始まります。開会の挨拶、来賓のスピーチ、記念講演や記念式典、祝賀会などが一般的な流れです。企業の歴史を振り返るビデオ上映や、功労者の表彰なども行われることがあります。

イベントの進行は、事前に綿密に計画されたタイムスケジュールに沿って行われます。参加者全員が快適に過ごせるよう、細やかな配慮が必要です。

イベント後

イベント終了後は、参加者へのお礼状の送付が重要です。また、イベントの様子を社内報や企業Webサイトで報告することで、参加できなかった関係者とも喜びを共有します。

イベントの成果や反省点を整理し、次回の記念イベントに向けての改善点を洗い出すことも忘れずに行います。

挨拶のタイミング

挨拶は、イベントの重要な要素です。主な挨拶のタイミングは以下の通りです

- 開会の挨拶:イベントの冒頭で、主催者が行う

- 来賓挨拶:開会挨拶の後、重要な来賓が挨拶を行う

- 乾杯の挨拶:祝賀会の開始時に行う

- 中締めの挨拶:祝賀会の終盤に行う

- 閉会の挨拶:イベント全体の締めくくりとして行う

各挨拶は、イベントの流れを損なわない程度の長さに留め、参加者の集中力が途切れないよう配慮することが重要です。

創立記念・周年記念の挨拶の構成は?

創立記念・周年記念の挨拶は、開会の挨拶から始まり、感謝の言葉、過去の振り返り、現在の状況、未来への展望を述べます。そして、最後に締めの言葉を加え、閉会の宣言で締めくくります。この構成によって、参加者に感謝の意を伝えつつ、企業の成長と未来を示すことができるのです。

開会の挨拶

開会の挨拶では、参加者への感謝の言葉から始め、イベントの趣旨や意義を簡潔に説明します。

例えば、「本日は当社の創立30周年記念式典にご参列いただき、誠にありがとうございます。この30年間、多くの方々に支えられてここまで成長できたことを心より感謝申し上げます」などが適切です。

感謝の言葉

感謝の言葉では、具体的に関係者への謝意を表します。

「お客さま、取引先の皆さま、そして日々努力を重ねてくれている従業員の皆様のおかげで、当社は30年間事業を継続することができました。心より感謝申し上げます」などと述べましょう。

過去の振り返り

企業の歴史や主要な出来事を簡潔に振り返ります。

「創業当時は小さな町工場でしたが、技術革新と顧客満足度の向上に努め、現在では業界をリードする企業へと成長しました」などです。

現在の状況

現在の企業の状況や業績、市場での位置づけなどを説明します。

「現在、当社は国内シェア30%を誇り、海外5カ国に拠点を展開するまでに成長しました。」などと具体的に述べます。

未来への展望

今後の企業ビジョンや目標を示します。

「今後は、環境技術のさらなる革新に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。5年後には売上高1,000億円、海外売上比率50%を目指します。」といった具体的な目標を示すことが効果的です。

締めの言葉

最後に、再度感謝の意を表し、参加者への期待や激励の言葉で締めくくります。

「皆さまのご支援なくしては、ここまで成長することはできませんでした。今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます」というふうに締めましょう。

閉会の宣言

簡潔に式典の終了を告げます。

「以上をもちまして、創立30周年記念式典を終了いたします。本日は誠にありがとうございました。」などが適切です。

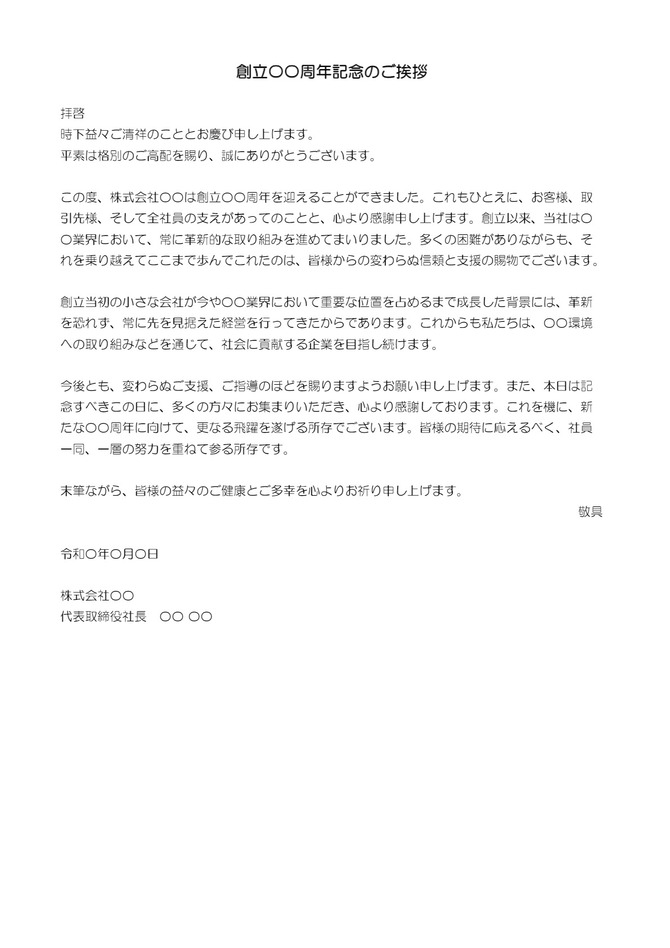

創立記念・周年記念の挨拶に使える無料テンプレート

エクセル形式:https://biz.moneyforward.com/payroll/templates/3470

ワード形式:https://biz.moneyforward.com/payroll/templates/3475

上記のテンプレートを活用することで、挨拶文の作成もスムーズです。テンプレートには基本的な構成や文例が含まれていますので、自社の状況に合わせて適宜カスタマイズしてご利用ください。

創立記念・周年記念の挨拶・スピーチの文例は?

- 開会の挨拶例

本日は、当社創立50周年記念式典にご臨席賜り、誠にありがとうございます。半世紀にわたり、多くの方々に支えられてここまで成長できたことを、心より感謝申し上げます。

- 感謝と振り返りの例

創業当時は、わずか5人の小さな会社でしたが、お客さまのニーズに真摯に向き合い、技術革新に努めてまいりました。現在では、従業員1,000人を超える企業に成長できたのも、ひとえに皆様のご支援の賜物と深く感謝しております。

- 未来への展望例

これからの50年、私たちは「技術で世界を変える」をスローガンに、さらなる革新を目指します。環境問題や高齢化社会など、世界が直面する課題に対し、私たちの技術で解決策を提供してまいります。

- 締めの言葉例

50年の歴史は、新たな挑戦への出発点です。社員一同、さらなる高みを目指して邁進してまいります。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

創立記念・周年記念で注意すべきマナーは?

創立記念・周年記念では、招待状の丁寧な作成と発送、会場での適切なマナーが重要です。

また、スピーチや挨拶は簡潔にし、参加者とのコミュニケーションを大切にします。

食事やドリンクの提供にも配慮し、時間管理やフォローアップを怠らないことが、成功するイベントの鍵となります。

招待状のマナー

招待状は丁寧な言葉遣いで作成し、十分な余裕を持って発送します。通常、イベントの2〜3ヶ月前には発送すべきです。

招待状には、日時、場所、ドレスコード(ある場合)、返信方法を明記します。また、返信の締め切りも明確に示しましょう。

会場のマナー

会場の装飾や設備は、企業の品格にふさわしいものを選びます。

受付には十分なスタッフを配置し、スムーズな案内ができるようにします。

また、参加者全員が快適に過ごせるよう、適切な温度管理や座席配置にも気を配りましょう。

スピーチと挨拶のマナー

スピーチは簡潔明瞭を心がけ、長くても15分程度に収めます。聴衆を退屈させないよう、適度なユーモアを交えるのもよいでしょう。

また、重要な来賓や関係者への謝辞を忘れずに述べることが重要です。

参加者とのコミュニケーションのマナー

主催者は積極的に参加者と交流し、感謝の意を直接伝えます。ただし、特定の人物と長時間話し込むことは避け、できるだけ多くの参加者と会話する機会を持つようにしましょう。

食事やドリンクのマナー

食事やドリンクは、参加者の多様性を考慮して選択します。アレルギー対応や宗教上の制限にも配慮が必要です。また、アルコールを提供する場合は、適量を心がけ、飲酒運転防止の注意喚起も忘れずに行います。

時間管理のマナー

イベントは予定通りに進行することが重要です。各セクションの時間配分を事前に決め、司会者や関係者と綿密に打ち合わせをしておきましょう。

ただし、予期せぬ事態にも柔軟に対応できるよう、若干の余裕を持たせておくことも大切です。

フォローアップのマナー

イベント終了後、参加者へのお礼状送付を忘れずに行います。また、欠席した関係者にも、イベントの報告と感謝の意を伝える文書を送ることが望ましいといえます。

記念品のマナー

記念品を用意する場合は、企業の品格にふさわしく、かつ実用的なものを選びます。過度に高価なものは避け、参加者全員に平等に配布できるものを考えましょう。

記念イベントは未来への新たな出発点

創立記念・周年記念は、企業の歴史を振り返り、関係者への感謝を表す重要な機会です。適切な準備と運営、そして心のこもった挨拶により、参加者全員が感動を共有できるイベントとなります。

本記事で紹介した流れやマナー、挨拶の構成などを参考に、貴社ならではの意義深い記念イベントを企画・実施しましょう。

記念イベントは、過去の成功を祝うだけでなく、未来への新たな出発点としても重要です。この機会を活かし、企業のさらなる発展につなげていくことが大切と言えるでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

従業員名簿とは?テンプレートを基に必要項目や書き方、保存方法を解説

企業における人事管理の根幹ともいえる従業員名簿は、労働者の基本情報を記録し、適切な雇用管理を行うために不可欠の法定帳簿です。この記事では、従業員名簿の定義から、日常業務での活用方法…

詳しくみる労働契約とは?雇用契約との違いや締結ルール、契約書の書き方まで解説!

労働契約は労働者と会社との間で交わす、労働や賃金についての契約です。雇用契約と同じとして取り扱われ、労働契約書と雇用契約書のどちらかの名称で契約書が作成・交付されます。労働基準法と…

詳しくみる正社員とは?メリット・デメリットや種類について解説!

正社員とは、労働契約の定めがなく企業に直接雇用される従業員のことです。一般的な正社員は、これらの要件に加えフルタイムで働くケースが多いでしょう。今回は、正社員のメリット・デメリット…

詳しくみる人材戦略とは|人事戦略との違いやフレームワークについて解説

人材戦略は、企業の成長を支える重要な要素です。適切な人材の確保や育成などを通じて、組織の競争力を高める役割を担います。効果的な人材戦略は、企業の目標達成に直結し、持続可能な成長を実…

詳しくみるセクハラの始末書とは?書き方や注意点を解説【無料テンプレートつき】

ハラスメントには、パワハラやマタハラなど、様々な類型があります。どれもが決して許されるものではありませんが、なかでもセクハラは、被害者の心に深い傷を残してしまいます。セクハラが起き…

詳しくみる格差社会とは?原因や対策・格差の種類について解説!

格差社会とは、国内または地域内で個人の力では解決が困難なくらいに格差が大きくなった社会のことです。格差が拡大すると、貧困や社会の分断などが想定されます。 この記事では、格差社会の意…

詳しくみる