- 更新日 : 2024年10月8日

会社の鍵をなくしたときの始末書の書き方は?無料テンプレート・例文つき

会社の鍵をなくした場合、迅速かつ冷静に対応することが大切です。この記事では、万が一の事態にも落ち着いて対応できるよう、鍵をなくしたときの具体的な対処法や、始末書の書き方と例文、作成時のポイントを詳しく解説します。作成をサポートする観点で、無料テンプレートも入れていますので、適宜活用してみてください。

目次

会社の鍵をなくしたときの対処方法は?

会社の鍵をなくしてしまった場合、冷静に対応することが重要です。まずは落ち着いて以下の手順に従って適切な対処をしましょう。

上席や管理者へ報告する

まずは上司や管理責任者に報告します。隠し立てせずに素直に状況を説明し、指示を仰ぎましょう。早期の報告は被害を最小限に抑えるために不可欠です。

上司は、鍵の紛失に対する会社のポリシーや手続きについて熟知しており、次の対応をスムーズに指示できるためです。

鍵を紛失したことを隠していると、もし、その鍵が悪用された場合、紛失した本人が責任を問われることになるだけでなく、社会人としての信用や、世間からの会社の信頼を失う結果につながりかねません。

警察署や忘れた施設や機関へ連絡をする

次に、鍵を落とした可能性がある場所や施設に問い合わせます。

- 警察に遺失届を提出することで、鍵が警察に届けられた場合に連絡を受けられるだけでなく、後々のトラブルから守ることができる

- 鍵を紛失した可能性がある施設や関係機関に連絡することで、鍵が悪用される可能性を減らせる

- ビルの管理業者に連絡しておけば、警備強化などの対応をしてもらえる可能性がある

- 鍵が見つかった際の受け取りがスムーズになる

以上のことから、警察署や紛失した可能性が高い施設や関係機関へ連絡することが、探索の手を大きく広げるためには必要不可欠であることがわかります。

鍵の交換やセキュリティシステムの更新を行う

次に、セキュリティ上の理由から紛失した鍵の交換が必要になることがあります。

会社の指示に従い、専門業者に依頼して鍵の交換やセキュリティシステムの更新を行いましょう。

- 鍵を交換することで、鍵が第三者によって悪用されるリスクを減らせる

- 会社の機密情報や個人情報が漏えいするという重大なリスクを回避できる

- 紛失した鍵を使って部外者が会社に侵入し、備品や重要書類を盗む可能性を排除できる

- 適切なセキュリティ対策を講じることで、顧客や取引先からの信頼を維持できる

他にも鍵の紛失をきっかけとして隠れたリスクを発見できたり、システムの脆弱性の発見につながったりすることもあります。

再発防止策を検討・実行する

次に、鍵の紛失を繰り返さないよう、自分自身の行動を振り返り、再発防止策を考えます。例えば、鍵の保管方法を見直したり、チェックリストを作成したりするなど具体的な対策を立てて実行しましょう。

- 再発防止策を講じることで、将来的な鍵の紛失リスクを減らし、会社のセキュリティを強化できる

- 具体的な再発防止策を示すことが、会社や上司からの信頼を取り戻す機会につながる

- 鍵の管理方法を見直すことで、より効率的で安全な業務プロセスを構築できる可能性が高い

- 将来的な鍵の紛失や交換のコストを抑えることができる

- 再発防止策を考えることで、鍵の重要性や管理の必要性に対する意識が高まる

具体的な再発防止策としては、鍵の保管方法の見直しや、チェックリストの作成、紛失防止タグの活用などが考えられます。例えば、「紛失防止タグ(スマートタグ)」を鍵に取りつけることで、スマートフォンで位置情報を確認できるようになるのです。

また、再発防止策を検討・実行することは、単に鍵の紛失を防ぐだけでなく、個人の成長や組織の改善にもつながる重要な取り組みといえます。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

人事・労務担当者向け Excel関数集 56選まとめブック

人事・労務担当者が知っておきたい便利なExcel関数を56選ギュッとまとめました。

40P以上のお得な1冊で、Excel関数の公式はもちろん、人事・労務担当者向けに使い方の例やサンプルファイルも掲載。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。お手元における保存版としてや、従業員への印刷・配布用、学習用としてもご活用いただけます。

入社前後の手続きがすべてわかる!労務の実務 完全マニュアル

従業員を雇入れる際には、雇用契約書の締結や従業員情報の収集、社会保険の資格取得届の提出など数多くの手続きが発生します。

本資料では、入社時に必要となる労務手続き全般を1冊にわかりやすくまとめました!

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

会社の鍵をなくしたときの始末書の書き方は?

始末書は事実を正確に記載し、反省の意を示すものです。以下の項目を含めて作成しましょう。

発生日時

鍵をなくしたと気づいた日時、および推定される紛失日時を明記します。

状況内容

鍵を紛失した状況を具体的に説明します。最後に鍵を使用した場所や時間、その後の行動などを詳細に記載しましょう。

反省等

鍵の紛失が会社に与える影響を認識し、深く反省していることを述べる文言を入れます。

今後の防止策

再発を防ぐための具体的な対策を記載します。例えば、鍵の管理方法の改善や定期的なチェックの実施などが防止策として含まれるでしょう。

備考

その他、補足説明や謝罪の言葉を記載します。ただし、他の項目で補足説明や謝罪が入っていれば、無理に記載する必要はありません。

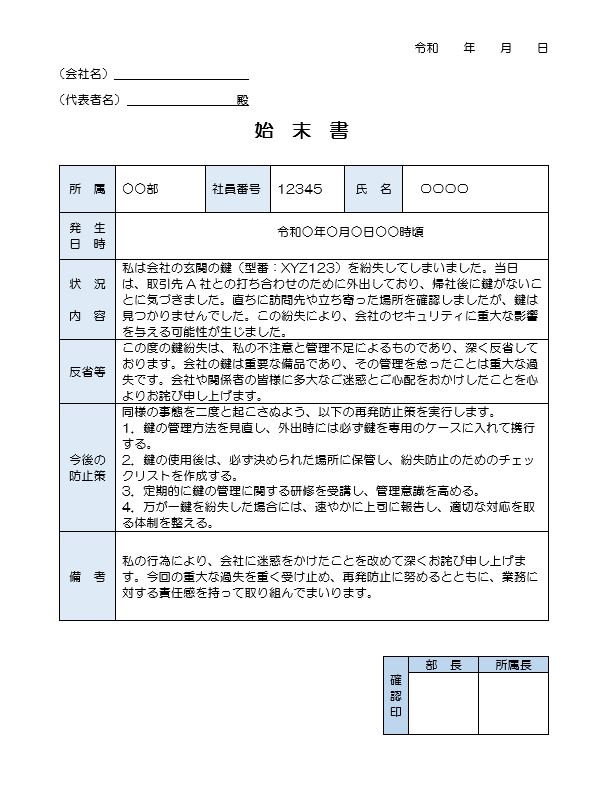

会社の鍵をなくしたときの始末書の無料テンプレート

会社の鍵をなくした場合の始末書には、記載しておかなければならない事項が多くあります。

マネーフォワードでは、会社の鍵をなくしてしまった状況に対応した始末書のテンプレートを無料で提供しています。

鍵の紛失という重大な事態に直面した際、迅速かつ正確な対応が求められますが、テンプレートを活用することで始末書作成の負担を軽減できるでしょう。

会社の鍵をなくしたときの始末書の例文は?

会社の鍵をなくしたときの始末書の書き方に決まりはありませんが、状況と反省の気持ちを客簡潔に伝わるよう意識しましょう。例文については以下の通りです。

始末書 私は、2024年9月5日に会社のマスターキーを紛失いたしました。 発生日時:2024年9月5日 18:30頃 当日の業務終了後、同僚と食事に行く際に鍵を持参しました。 帰宅後、鍵がないことに気づき、食事をした店舗や移動経路を確認しましたが、見つけることができませんでした。 この度の不始末により、会社のセキュリティを脅かし、多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。 マスターキーの重要性を十分に認識せず、管理が不適切であったことを深く反省するとともに、今後の再発防止策として、以下の対策を講じます。

二度とこのような事態を起こさぬよう、細心の注意を払って業務に取り組む所存です。 何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。 2024年9月6日 営業部 山田太郎 印 |

始末書には自分の感情や言い訳は記載しません。次章の「始末書のポイント」を参考に、他人のせいにするような文章や自分を擁護するような感情を記載しないよう注意しましょう。

会社の鍵をなくしたときの始末書のポイントは?

始末書を作成する際は、以下のポイントに注意しましょう。

所感ではなく事実を記載する

感情的な表現を避け、客観的な事実のみを記載します。

「~と思っていた」「~のはずだった」「いつもなら~だから」などは、始末書でつい使ってしまいがちな所感として受け取られやすい文章です。

誰が読んでも事実だけを理解できるような文章を心がけましょう。

誰でも状況がわかるよう具体的に

第三者が読んでも状況が理解できるよう、具体的に記述します。特に「場所」や「経路」については、同じ会社に勤務している人でも書き方によってはわからない場合があります。

例えば、

- 〇〇通りにある居酒屋〇〇(東京都〇〇区〇〇1-2-3)

- 都営地下鉄〇〇線〇〇駅

といった土地勘がない人が読むとわかりにくいという場合があるので、補足を入れる配慮をし、誰でも理解できるよう工夫しましょう。

責任の所在を明確にする

会社の鍵を所持していて、その鍵を紛失したということは、どのような理由であっても紛失した本人の責任です。責任転嫁をすることなく、自分の責任を素直に認め、言い訳をしないようにします。

再発防止策を記載する

自分の責任であることを認めることと、再発防止策を提案するのは別のことです。自分の失敗を糧として、今後同じ失敗を犯す人が一人でも少なくなるような再発防止策を提案します。

社会的マナーを守った文章を作成する

敬語を適切に使用し、丁寧な表現で文章を作成します。基本的に本文は敬語を使いますが、時系列の報告部分は簡潔にするよう心がけましょう。

文章校正を意識する

誤字脱字がないか、文章の流れに違和感がないかを確認します。また、責任逃れと受け取られるような表現も確認しておきましょう。

声に出して読み返す

声に出して読むことで、不自然な表現や文章の流れを確認します。また、他人に読んで聞いてもらうことも校正する際の有効な方法です。聞いた人が事実を把握できるか、言い訳と受け取られる部分がないかという点をチェックしてもらうのもよいでしょう。

鍵をなくしたらまずは「冷静に」

会社の鍵をなくしてしまった場合、パニックに陥らず冷静に対応することが重要です。まずは最後に鍵を使用した場所や時間を思い出しましょう。慌てて行動すると、さらなるミスを招く可能性があります。

上司や管理者への報告、警察への届け出、鍵の交換など、必要な手順を着実に実行することが大切です。また、この経験を教訓として、今後の鍵の管理方法を見直し、再発防止に努めることが重要です。冷静な対応と誠実な態度で、この困難な状況を乗り越えましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

職場でのパワハラはどこに相談する?窓口ごとの特徴や相談の流れを解説

社内でパワハラに遭っている、もしくはパワハラと感じる扱いを受けている場合、早めに適切な窓口に相談することが大切です。しかし、いったいどこに相談すればいいのでしょうか。どのように相談…

詳しくみる労働条件通知書とは?書き方・雇用契約書との違いや記載事項【テンプレートつき】

会社で人を雇う際、必要となるのが労働条件通知書です。労働条件通知ではなく、雇用契約書または労働契約書を取り交わす場合もあるようですが、問題はないのでしょうか?この記事では、労働条件…

詳しくみるリクルーターとは?役割やメリット・デメリット、制度の導入方法など解説

近年、少子高齢化に伴う労働力不足により、企業間の採用競争は激化しています。従来のような「求人票を出して応募を待つ」手法だけでは、優秀な人材の確保が困難な「超・売り手市場」となってい…

詳しくみるパートで育休が取れなかった場合どうすればいい?取得条件と対応を解説

パートの方でも育休は取れます。育休や産休は、雇用形態に関係なく取れることが労働基準法により定められています。 万が一、パートで育休が取れなかった場合は、育休を取得できる条件に満たし…

詳しくみるクリニックの就業規則|作成義務からサンプルの活用、従業員の確認ポイントまで解説

クリニックや個人病院、歯科医院を経営する上で、就業規則は極めて重要な役割を担います。しかし、その作成義務の有無、具体的な内容、変更手続き、あるいは従業員としてどのように理解し活用す…

詳しくみる労働者名簿は一覧形式でも問題ない?無料テンプレートも

労働者名簿は、一覧形式で作成しても問題ありません。労働基準法には労働者名簿の様式についての具体的な指定がないため、必要な情報がすべて記載されていれば、1人1枚の形式でも一覧形式でも…

詳しくみる