- 更新日 : 2025年11月21日

外国人を採用できる在留資格とは?種類や必要な手続きも解説

採用できる外国人の在留資格は、全29種類のうち26種類あります。残りの3種類は、原則として就労できない在留資格です。

ただ「どの種類の在留資格なら採用できる?」「在留資格を確認する方法は?」などと疑問に思っている人もいるでしょう。

そこで本記事では、採用できる在留資格・採用できない在留資格、在留資格を確認する方法などを解説しています。

目次

在留資格とは?

在留資格とは、外国人が日本に滞在するために必要な資格のことです。入管法第2条の2によって、いずれかの在留資格がなければ日本に滞在できないことが定められており、在留資格があれば許可された期間まで合法的に日本に滞在できます。

在留資格のない外国人は日本に滞在できません。在留資格を持たないまま日本に滞在していることが発覚すると、出入国在留管理庁(通称:入管)の実施する違反調査の対象になります。

調査の結果、主任審査官が収容令書を発行すると入管施設に収容され、国外退去処分の決定により自費出国、あるいは送還が行われます。

在留資格とビザとの違い

ビザとは入国審査に用いる資格で、外国人が入国しても問題ないことの証明です。入国時に必要となり、その後に使用することはありません。

在留資格は日本での滞在を許されていることを証明する資格で、外国人が日本に留まっている期間は、ずっと必要となります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労働条件通知書・雇用契約書の労務トラブル回避メソッド

雇用契約手続きは雇入れ時に必ず発生しますが、法律に違反しないよう注意を払いながら実施する必要があります。

本資料では、労働条件通知書・雇用契約書の基本ルールをはじめ、作成・発行のポイントやトラブル事例について紹介します。

入社・退職・異動の手続きガイドブック

書類の回収・作成・提出など手間のかかる入社・退職・異動(昇給・昇格、転勤)の手続き。

最新の制度をもとに、よくある質問やチェックポイントを交えながら、各手続きに必要な情報をまとめて紹介します。

外国人の厚生年金加入 チェックリスト

外国人従業員の、厚生年金加入に関する事項をまとめたチェックリストです。必要な確認項目をリスト形式で簡単にチェックすることができます。

業務における確認漏れの防止や、手続きの際の参考資料としてご活用ください。

在日外国人 マイナンバー管理マニュアル

在日外国人のマイナンバー管理に関するマニュアル資料です。業務において、外国人のマイナンバーを取り扱う際にご確認いただけます。

ダウンロード後、管理業務の参考資料としてご活用ください。

在留資格の種類

在留資格は、全部で29種類あります。大きくは4種類の居住資格と、25種類の活動資格の2つに分けられます。

居住資格

居住資格とは、身分や地位に基づく在留資格です。活動制限があまりなく、比較的自由に生活できます。

居住資格に分類されるのは、次の4種類です。

- 永住者

- 定住者

- 日本人の配偶者や子・特別養子

- 永住者の配偶者や子

活動資格

活動資格とは、就労のような活動に基づく在留資格です。認められている活動や在留期間に制限が設けられ、居住資格のような自由度はありません。

活動資格に分類されるのは、次の25種類です。

- 外交

- 公用

- 教授

- 芸術

- 宗教

- 報道

- 高度専門職

- 経営・管理

- 法律・会計業務

- 医療

- 研究

- 教育

- 技術・人文知識・国際業務

- 企業内転勤

- 介護

- 興行

- 技能

- 特定技能

- 技能実習

- 文化活動

- 短期滞在

- 留学

- 研修

- 家族滞在

- 特定活動

採用可能な外国人の在留資格

| 正社員 | 20種類 |

|---|---|

| アルバイト | 2種類 |

| 雇用形態の制限なし | 4種類 |

29種類のうち3種類の在留資格は、どのような雇用形態でも原則として採用できません。詳しくは、本記事の「採用できない外国人の在留資格」で解説しています。

正社員として採用可能な在留資格

正社員として採用できるのは、以下の20種類の在留資格です。

| 在留資格 | 可能な活動・就労できる職業の例 | 在留期間 |

|---|---|---|

| 外交 | 外国政府の大使や総領事と その家族 | 外交活動の期間 |

| 公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員 | 15日~5年 |

| 教授 | 大学教授 | 3ヶ月~5年 |

| 芸術 | 作曲家、画家 | 3ヶ月~5年 |

| 宗教 | 外国の宗教団体から派遣される 宣教師 | 3ヶ月~5年 |

| 報道 | 外国の報道機関の記者、 カメラマン | 3ヶ月~5年 |

| 高度専門職 | ポイント制の高度人材 | 5年もしくは無期限 |

| 経営・管理 | 企業の経営者、管理者 | 3ヶ月~5年 |

| 法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士 | 3ヶ月~5年 |

| 医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 3ヶ月~5年 |

| 研究 | 公的機関や民間企業の研究者 | 3ヶ月~5年 |

| 教育 | 中学校や高校の語学教師 | 3ヶ月~5年 |

| 技術・人文知識・国際業務 | 通訳、デザイナー | 3ヶ月~5年 |

| 企業内転勤 | 外国の支店や営業所からの転勤 | 3ヶ月~5年 |

| 介護 | 介護福祉士 | 3ヶ月~5年 |

| 興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手 | 30日~3年 |

| 技能 | 外国料理の調理師、 航空機のパイロット | 3ヶ月~5年 |

| 特定技能 | 特定の分野における業務 | 1年を超えない範囲 もしくは6ヶ月~3年 |

| 技能実習 | 技能実習生としての活動 | 1年もしくは2年を 超えない範囲 |

| 特定活動 | 外交官の家事使用人、 ワーキング・ホリデー | 3ヶ月~5年 |

上記のように、在留資格の種類によって活動できる内容や在留できる期間が、細かく決まっています。

正社員として外国人を採用したい場合は、自社の業種・職種と在留資格が適合するか、どのくらいの期間まで雇用できそうか、などを確認しましょう。

アルバイトとして採用可能な在留資格

アルバイトとして採用できるのは、以下の2種類の在留資格です。

| 在留資格 | 該当する人物の例 | 在留期間 |

|---|---|---|

| 留学 | 小学校〜大学の学生 | 4年3ヶ月を超えない範囲 |

| 家族滞在 | 教授や医療など18種類のいずれかの在留資格を持つ者が扶養する 配偶者もしくは子ども | 5年を超えない範囲 |

通常、上記の在留資格を持っているだけでは就労できません。本人が資格外活動の許可を受けていれば、アルバイトとして採用できます。

資格外活動の許可があれば、風俗営業に該当する仕事以外なら、どのような業種・職種でも就労可能です。

ただし、正社員としての採用はできないため注意してください。もし留学の在留資格を持つ学生を正社員として登用したい場合は、在留資格の切り替え申請を行う必要があります。

雇用形態の制限なしで採用可能な在留資格

雇用形態の制限なしで採用できるのは、以下の4種類の在留資格です。

| 在留資格 | 該当する人物の例 | 在留期間 |

|---|---|---|

| 永住者 | 特別永住者を除く永住の許可を受けた者 | 無期限 |

| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、子ども、特別養子 | 6ヶ月~5年 |

| 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者や日本で出生した子ども | 6ヶ月~5年 |

| 定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人 | 6ヶ月~5年 |

上記の在留資格を持つ外国人は、正社員やアルバイトなど雇用形態を問わず採用できます。また、どのような業種・職種でも就労可能です。

ただ、永住者の在留期間は無期限ですが、ほか3種類の在留期間は6ヶ月~5年という制限があるため気をつけてください。

採用できない外国人の在留資格

全29種類の在留資格のうち、以下の3種類は原則として採用できません。

| 在留資格 | 該当する人物の例 | 在留期間 |

|---|---|---|

| 文化活動 | 日本文化の研究者 | 3ヶ月~3年 |

| 短期滞在 | 観光客、会議の参加者 | 90日もしくは15日・30日以内の日を単位とする期間 |

| 研修 | 公的機関や民間企業で技能を習得する研修生 | 3ヶ月~1年 |

文化活動の在留資格を持つ外国人は、資格外活動の許可があればアルバイトとして採用できます。ただし、留学や家族滞在の在留資格と異なり、勤務先や業務内容を指定して個別許可を貰わなければなりません。勤務先が変わるたびに個別許可を貰う必要があります。

短期滞在と研修の在留資格には、資格外活動が認められていません。短期滞在は観光客や会議への参加者が取得する在留資格であるため、研修は技能の習得に専念することが望ましいとされる在留資格であるためです。

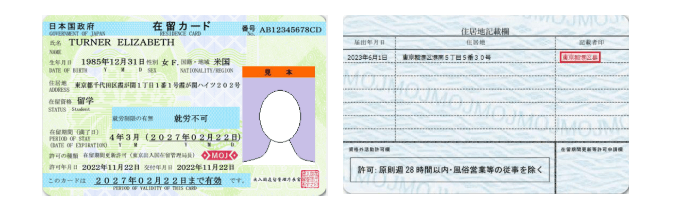

在留資格は「在留カード」で確認できる

在留資格については、「在留カード」で確認できます。

表面には「在留資格」「就労制限の有無」「在留期間」などが、裏面には「資格外活動許可」が印字されています。在留カードの情報を基に、自社で働ける在留資格であるか、最長でいつまで雇用できそうかなどを検討しましょう。

氏名・生年月日・住所なども、履歴書に記載された内容と相違ないか確認するのが望ましいです。

また、在留カード自体の有効期限も表面に印字されているため、併せて確認してください。有効期限が過ぎている場合は不法滞在となります。ただ「更新手続き中」のスタンプが押されている場合は結果待ちの状態であるため、結果を踏まえて採用するか決めましょう。

在留資格を持った外国人を採用する流れ

在留資格を持った外国人を採用する流れについて紹介します。

- 採用活動を実施する

- 選考を行う

- 雇用契約を締結する

最初に外国人の採用活動を実施しましょう。求人サイトへ出稿したり、大学・日本語学校と提携して募集したりする方法があります。

外国人の応募があったら、書類選考や面接を行ってスキル・経歴が会社に合うか判断してください。他にも、日本語能力がどのくらいあるか、会社で働くうえでの基本的なルールを知っているか、なども併せて確認するのがおすすめです。

採用が決定したら雇用契約を締結してください。国籍に関わらず、雇用契約書を作成して締結する必要があります。比較的簡単な日本語を使用したり、英語を併記したりして雇用契約書を作成すると親切です。

外国人を採用する際に必要な手続き

外国人を採用する際は、状況に応じて以下の手続きをする必要があります。

| 手続きが必要となる状況 | 手続きの種類 | 提出する期間 |

|---|---|---|

| 国内の別の会社で働いていた外国人を中途採用する場合 | 就労資格証明書交付申請 | 出入国在留管理庁 |

| 留学生を正社員として採用する場合、もしくは自社と異なる業種の会社で働いていた外国人を中途採用する場合 | 在留資格変更許可申請 | 出入国在留管理庁 |

| 在留期間の更新をする場合 | 在留期間更新許可申請 | 出入国在留管理庁 |

| 外国人を雇い入れた場合 および離職した場合 | 外国人雇用状況届出 | ハローワーク |

上記のうち「外国人雇用状況届出」に関しては、採用した外国人が雇用保険に加入する場合は提出する必要がありません。採用時だけでなく離職時も不要です。「雇用保険被保険者資格取得届」や「雇用保険被保険者資格喪失届」を採用時や離職時に提出すると、外国人雇用状況の届出を提出したとみなされます。

なお、特定技能の在留資格を持つ外国人を採用した場合、支援計画の策定・特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出など、別途で必要な手続きがあります。詳しくは、出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。

外国人を採用するにあたっての注意点

外国人を採用するにあたっての注意点を3つ紹介します。実際に採用活動を始める前に確認しておきましょう。

1、偽造された在留カードに注意する

一つ目は、偽造された在留カードに注意することです。偽造された在留カードが出回っているため、雇用契約を締結する前に必ず本物かどうか確認してください。

出入国在留管理庁が「在留カード等読取アプリケーション」を無料で配布しており、偽造・変造されたか簡単に確認できます。気になる人は、公式ページからダウンロードしてご利用ください。

また、厚生労働省も偽造された在留カードに関して注意喚起を行っており、真偽を見分ける以下の4つのポイントを紹介しています。

- 「MOJ」の周囲の絵柄の色が変化するか確認する(正:グリーン→ピンク)

- 顔写真の下のホログラムが変化するか確認する(正:変化あり)

- 左端の縦型模様の色が変化するか確認する(正:グリーン→ピンク)

- カード裏面の透かし文字を確認する(正:「MOJMOJ」の文字あり)

上記のほかに、在留期限が過ぎていないか・在留カードの有効期限が切れていないか、なども併せて確認しましょう。もし確認を怠って採用してしまうと、不法就労助長罪に問われてしまう可能性があります。

参考:在留カード等読取アプリケーション サポートページ | 出入国在留管理庁、不法就労防止にご協力ください。|厚生労働省

2、日本人と同様に社会保険と労働保険に加入させる必要がある

二つ目は、外国人であっても日本人と同様に、社会保険と労働保険に加入させる必要があることです。

以下に各種保険の加入条件をまとめました。条件を満たしている場合は、国籍関係なく加入させる必要があります。

| 保険の種類 | 加入条件 |

|---|---|

| 健康保険 |

5,2ヶ月を超える雇用見込みがある A,B,Cのいずれかに該当する外国人は健康保険に加入する |

| 厚生年金保険 |

5,2ヶ月を超える雇用見込みがある A,B,Cのいずれかに該当する外国人は厚生年金保険に加入する |

| 雇用保険 |

A,B,Cを全て満たしている外国人は雇用保険に加入する |

| 労災保険 (会社単位) | 原則として労働者を1日でも1人でも雇った場合 |

| 介護保険 |

A,Bのいずれかに該当する外国人は介護保険に加入する |

上記の保険のうち、労災保険のみ会社単位で加入します。よって、労災保険に一度でも加入すれば、従業員が増えても加入手続きをする必要はありません。

なお、雇用保険に加入しない場合は「外国人雇用状況届出書」を提出する必要があるため注意してください。加入する場合は「雇用保険被保険者資格取得届」の提出によって、外国人雇用状況の届出を行ったとみなされます。

参考:労働保険・社会保険(厚生年金・健康保険)への加入手続きはお済みですか?|厚生労働省、労働保険適用促進パンフレット|広島労働局労働保険徴収課、介護保険とは | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」

3、資格外活動の許可がある外国人が就労できるのは週に28時間以内

三つ目は、資格外活動の許可を持つ外国人が就労できるのは、週に28時間以内であることです。

「留学」もしくは「家族滞在」の在留資格があり、資格外活動の許可を得ている外国人は、週に28時間までしか働けません。一つの勤務先で28時間以内という意味ではなく、全ての勤務先で合計28時間以内に収める必要があります。

シフトを7日間入れる場合は1日4時間まで、5日間入れる場合は1日5.6時間までという計算になります。

まとめ:在留資格を確認したうえで外国人労働者を採用しましょう

在留資格には、採用できる資格と採用できない資格があります。また、採用できる在留資格でも、雇用形態の制限がある資格があるため、雇用契約を締結する前に必ず確認してください。

自社で働ける在留資格であるか、どのくらい在留期間が残っているかなどを確認することも大切です。応募してくれた在留資格や在留期間などを把握したうえで採用活動や選考を行い、それぞれの会社に合った人材を確保しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

キャリア採用とは?中途採用との違いやメリットデメリット、成功のコツ

キャリア採用とは、専門的な知識やスキル、経験を持つ即戦力となる人材を採用することであり、事業の成長スピードを高める戦略的な採用手法として注目を集めています。一般的な中途採用とは対象…

詳しくみるKSF(Key Success Factor)とは?意味や使い方を具体例をもちいて解説

KSF(Key Success Factor、キーサクセスファクター)とは、日本語では重要成功要因と訳されます。事業を成功させる要因のことで、市場で生き残るためにも必要な要素です。…

詳しくみる1on1研修とは?導入の流れや管理職育成を成功させるポイントも解説

1on1ミーティングを導入しているものの、「何を話せばよいかわからない」「上司ごとに進め方がバラバラ」「期待していた効果が見えない」と感じている企業は少なくありません。 1on1の…

詳しくみる面談とは?種類や目的、効果的な実施方法、面接との違いについて解説

面談とは社内の社員のキャリア形成のために情報を共有したり、社外の求職者に対して会社のことをPRしたりするために行われるもので、目的に応じて種類は異なります。面談を行うにあたっては、…

詳しくみる第二新卒とは?意味や企業の採用において見るべきポイントを解説

第二新卒とは、明確な定義はありませんが、一般的に「卒業後就職し、その後離職した人(卒業後3年以内)」を意味する言葉です。この記事では、第二新卒の定義や第二新卒の募集が注目される背景…

詳しくみる組織リーダーとは?役割や責任、優秀な人材の特徴や育成方法を徹底解説

組織を成長させるには、リーダーが組織の役割と責任を正しく理解し、マネジメントとは異なる視点で変革をけん引することが必要です。単に役職がついただけでは、組織の求心力は高まりません。こ…

詳しくみる