- 更新日 : 2025年11月18日

月額変更届とは?随時改定で標準報酬月額が変更されるタイミングは?

健康保険や厚生年金保険の保険料は、給与に応じて区分した標準報酬月額によって決まります。標準報酬月額の決定方法には、資格取得時決定、定時決定、随時改定の3つがありますが、なかでも忘れやすいのが随時改定の手続きです。

随時改定に関する基礎知識とともに、標準報酬月額が変更されるタイミングについて確認していきましょう。

目次

月額変更届とは?

月額変更届(げつがくへんこうとどけ)とは、従業員の給与額が大きく変動した場合に、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の計算の基礎となる「標準報酬月額」を改定するための手続きです。

月額変更届の正式名称は、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」です。

標準報酬月額とは

- 社会保険料や保険給付額を計算するために、従業員の毎月の給与を一定の範囲ごとに区分したものです。

- 毎年4月から6月の給与を基に決定される「定時決定(算定基礎届)」によって、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定されます。

月額変更届が必要な場合(随時改定)

定時決定で決定された標準報酬月額と実際の給与額に大きな乖離が生じた場合に、実態に合った社会保険料を算定するために、標準報酬月額を改定する必要があります。具体的には、以下の3つの条件をすべて満たす場合に、月額変更届の提出が必要です。

- 昇給または降給などにより、固定的賃金に変動があったこと。

- 固定的賃金の変動月から3ヶ月間に支給された報酬の平均額に基づき、標準報酬月額を算定した場合に2等級以上の変動があったこと。

- 3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上であること。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

随時改定がよくわかるガイド

月額変更届の手続き(随時改定)は、一定の要件を満たす従業員を対象にその都度対応が必要になります。

この資料では、随時改定の基本ルールと手続き方法に加え、よくあるミスの対処方法についても解説します。

月額変更届 対応マニュアル

従業員の報酬が変動した際、「月額変更届」の提出が必要となる場合があります。

本資料は、「月額変更届」に関する対応マニュアルです。 ぜひダウンロードいただき、貴社の社会保険手続きの実務にお役立てください。

随時改定3つの条件 かんたん解説ガイド

社会保険料の標準報酬月額を見直す「随時改定」は、実務上、正確な理解が求められます。

本資料は、「随時改定」の対象となる「3つの条件」について、かんたんに解説したガイドです。 ぜひダウンロードいただき、貴社の社会保険手続きにおける実務の参考としてご活用ください。

標準報酬月額が変更される時期やタイミング

標準報酬月が変更されるタイミングは、以下の3つです。

- 定時決定

- 随時改定

- 産前産後休業・育児休業の終了

このうち定時決定は年1回、一斉に行われますが、ほかの2つは給与の変更など所定の条件を満たした場合に随時行われます。それぞれ変更が行われる時期と、必要な届出について解説します。

定時決定による変更(年1回)

| 変更時期 | 毎年9月 |

| 変更後の標準報酬月額が適用される期間 | 毎年9月から翌年8月まで |

| 必要な届出 | 算定基礎届 (電子媒体申請の場合)電子媒体届書総括票 (年間報酬の平均で算定する場合)申立書、同意書 |

| 届出方法 | 電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参 |

| 届出期限 | 毎年7月10日 |

定時決定による標準報酬月額の変更は、毎年1回、一斉に行われます。原則として、届出は算定基礎届のみで問題ありません。ただCDやDVDを用いて申請を行う場合は、電子媒体届書総括票の添付が必要です。

また定時決定は4月から6月に受けた報酬の平均を用いますが、一時帰休などの理由でこの時期の報酬を算定元として用いることが適切でない場合は、年間報酬の平均を用います。その際は、年間報酬の平均を用いることの申立書と、従業員の同意書を添付して提出します。

社会保険料の定時決定の詳細は、以下の記事をご参照ください。

随時改定(随時変更)

随時改定は、昇給や昇格、給与規定の改定などによって固定的な給与に大きな変更があったタイミングで定時決定を待たずに行われます。

| 時期 | 変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4ヶ月目 |

| 変更後の標準報酬月額が適用される期間 | 変更のあった年の8月まで (改定が7月以降)翌年の8月まで |

| 必要な届出 | 月額変更届 (年間報酬の平均で算定する場合)申立書、同意書 |

| 届出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |

| 届出期限 | 速やかに |

定時決定と同じく、基本的には月額変更届のみで問題ありません。年間報酬の平均で算定する場合は、申立書と従業員の同意書を添付しましょう。

産前産後休業・育児休業の終了

産前産後休業や育児休業が終了したタイミングでも、一定の条件を満たした場合に改定が可能です。本人からの申し出によって申請を行うため、休業に入る従業員にはあらかじめ説明しておくと手続きがスムーズです。

| 時期 | 休業終了日の翌日が属する月から起算して4ヶ月目 |

| 変更後の標準報酬月額が適用される期間 | 変更のあった年の8月 (改定が7月以降)翌年の8月まで |

| 必要な届出 | 産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届(育児休業等終了時報酬月額変更届) (従業員に代わって会社が電子申請を行う場合)委任状 |

| 届出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |

| 届出期限 | 速やかに |

基本的には「産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届(育児休業等終了時報酬月額変更届)」以外の書面は必要ありません。

電子申請で、かつ会社が従業員に代わって申請する場合は申請者の電子署名が必要ですが、「事業主を代理とする旨の委任状」の画像データを添付すれば署名を省略できます。

随時改定で標準報酬月額を変更する3つの条件

随時改定は給与に大幅な変更があったときに行われる変更です。

変更幅や期間は法令によって定められており、以下のすべての条件を満たしたときに改定が行われます。

- 給与(固定的賃金)に変動がある

- 連続した3ヶ月間の支払基礎日数が17日以上ある

- 標準報酬月額で2等級以上の差がある

それぞれ詳しく解説します。

1.給与(固定的賃金)に変動がある

「固定的賃金」とは、支給率や支給額が決められたものを指します。

そのため残業時間の増減により残業代が変動しても固定的賃金の変動には該当しません。

ただし割増賃金率の変更や時間単価の変更などにより時間外手当の支給割合や支給単価が変更となった場合には、固定的賃金の変動に該当します。

また役職手当や家族手当など、各種手当の支給額の変更や新設、廃止も固定的賃金の変動に含まれます。従業員が引越しして通勤手当の金額が変更となったり、結婚などにより家族手当が追加となったりした場合にも対象になるので注意しましょう。

- 昇給や昇格による基本給などの変更

- 家族手当、通勤手当、住宅手当、役職手当など支給額が固定されている手当の追加や変更

- 日給や時間給の給与の基礎となる単価の変更

- 歩合給や出来高給などの支給単価の変更や支給率の変更

- 賃金体系の変更(日給→月給、月給→歩合給など)

- 新たな手当の支給(追加)や手当の廃止

- 一時帰休(レイオフ)の休業手当や休業期間の休業給の支給

2.連続した3ヶ月間の支払基礎日数が17日以上ある

2つ目の条件は、賃金の変更があった期間と、その期間の支払基礎日数です。賃金の変動があった月以後3ヶ月間連続して、17日以上(一定規模以上の事業所に勤める短時間労働者は11日以上)あることが必要です。連続した3ヶ月のうち、1ヶ月でも支払基礎日数が17日未満の月があれば、随時改定の対象とはなりません。

「賃金の変動があった月」とは

- 「賃金の変動があった月」とは、賃金変動後の給与が実際に支払われた月を指します。たとえば給与の支払いが月末締翌月20日払いの場合、1月の昇給分が含まれる給与が支払われるのは2月20日なので、固定的賃金の変動があった月は2月です。この場合、2月を最初の月として、2月以降の3ヶ月間(2月・3月・4月)の各月の支払基礎日数で、随時改定に該当するかどうかを判断します。また、月の途中(賃金計算期間の途中)で昇給や降給があった場合には、昇給・降給による給与が1ヶ月分確保された月、つまり、昇給や降給により上昇または下降した給与が丸々1ヶ月分反映した月以後の3ヶ月間で判断します。

「支払基礎日数」とは

- 「支払基礎日数」とは、給与計算の対象となる日数のことです。月給制の場合は、給与計算の基礎となる期間の暦日数をそのまま支払基礎日数として数えます。月給制であっても、欠勤日数に応じて給与から欠勤分を控除する場合は、就業規則や賃金規程に定めた欠勤控除の規定に基づき、その給与計算の対象となる月の所定労働日数から欠勤日数を差し引いて支払基礎日数を計算します。

【支払基礎日数の具体的な計算例】

給与計算期間が1/1から1/31までの場合

- 完全月給制(欠勤控除がない月給制)の場合

支払基礎日数:31日 - 欠勤控除がある場合

所定労働日数22日で4日欠勤控除→支払基礎日数:18日

参考:算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和6年度|日本年金機構

3.標準報酬月額で2等級以上の差がある

3つ目の条件は、等級の変更幅です。随時改定の対象となるのは、従前の標準報酬月額と変更後の標準報酬月額の等級との間に2等級以上の差が生じた場合です。

1等級の変更では、原則として随時改定には該当しません。ただし従前の等級が、標準報酬月額等級表の上限や下限に該当する従業員の場合には、1等級の変更で随時改定の対象となります。

【1等級の増減でも随時改定の対象となるケース】

随時改定の対象外となるケース

3つの要件に該当しているように見えても、以下の場合は随時改定の対象となりません。

休職中に固定的賃金に変動があった場合

平均報酬額の変動が非固定的賃金の変動による場合

固定的賃金の変動があり、かつ3ヶ月の平均報酬額に2等級以上の差が生じていても、等級変更の原因が非固定的賃金の変動である場合は、随時改定の対象外となります。

- 固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定的賃金が減ったため、変動後の引き続いた3ヶ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の差が生じた場合

- 固定的賃金は下がったが非固定的賃金が増加したため、変動後の引き続いた3ヶ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合

随時改定の月額変更届はいつまでに提出する?

随時改定の月額変更届の届出期限は「速やかに」と規定されており、具体的な期日は指定されていません。

しかし届出が遅くなると、保険料の過払いや不足が生じ、遡及精算が発生します。また長期間手続きを怠った場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰則が適用される可能性もあります。

給与の変更は事前に情報がわかるので、おおむね10日程度をめどにスムーズに手続きができるよう準備を進めておきましょう。

随時改定後の標準報酬月額はいつから変更される?

随時改定後の標準報酬月額は、賃金変動後の給与が実際に支払われた月から起算して4ヶ月目から変更されます。

たとえば給与の支払いが月末締翌月20日払いの会社で、1月から昇給した場合を考えてみましょう。昇給分が含まれる給与は2月20日に支払われるため、2月・3月・4月に支払われた給与によって随時改定に該当するかどうかを判断します。随時改定の条件を満たして月額変更届を提出すると、5月の標準報酬月額から変更が適用されます。

変更後の標準報酬月額の適用期間

随時改定により変更された新しい標準報酬月額の適用期間は、原則として次の通りです。

- 1月~6月に改定された場合→その年の8月まで適用

- 7月~12月に改定された場合→翌年の8月まで適用

ただし再度の随時改定や、産前産後休業・育児休業の終了による改定が行われた場合は、その改定までの期間が適用期間となります。

随時改定で標準報酬月額を変更する手続き

健康保険や厚生年金保険などの社会保険の随時改定に該当したら、速やかに月額変更届を提出しなければなりません。必要書類、提出時期、提出先は以下の通りです。

必要書類

随時改定では、月額変更届のほか、必要に応じて添付書類が必要です。

- 月額変更届(正式名称は「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届」)

- (年間報酬の平均で算定する場合)申立書、同意書

- 年金事務所

- 日本年金機構のホームページからダウンロード

提出先と提出方法

月額変更届と添付書類は、事務センターまたは年金事務所へ提出します。

- 提出先

事務センター、または事業所を管轄する年金事務所 - 提出方法

郵送、窓口、電子申請

電子申請を利用するためには、GビズID(無料)が必要です。オンラインで手続きが完了するため、年金事務所の開所時間を気にする必要がありません。

また申請時にシステム上で不備のチェックが行われるため、不備による再提出を防ぎ、業務効率化につながります。

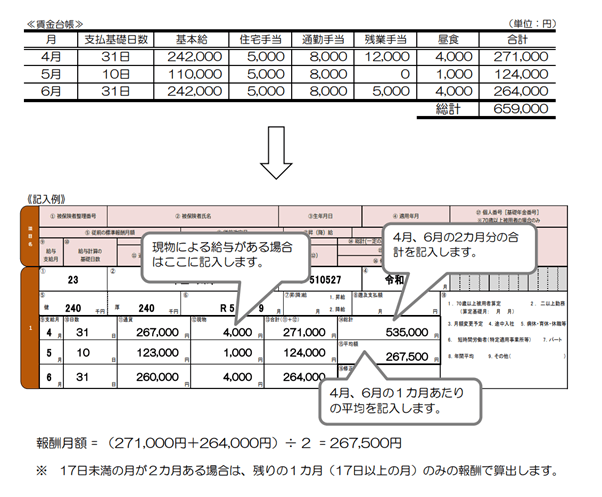

記入のポイント

書面で記入する場合、裏面に記入の注意点が記載されています。注意点を確認して誤りのないよう正確に記入してください。

特に間違えやすいと思われる項目について、注意点を解説します。

- 給与支給月:給与の対象月ではなく、実際に支払われた月を記入します。翌月支払いなど、給与対象月と支払い月が異なる場合は特に注意しましょう。

- 報酬月額の「通貨によるものの額」:残業手当を含むすべての支給額を記載します。残業手当は固定的賃金ではありませんが、月額変更届の報酬月額欄には残業手当を含んだ支給額を記載してください。

なお、社会保険の随時改定の詳細は、以下の記事をご参照ください。

短時間労働者(パート・アルバイト)における月額変更届の扱い

パートタイマーやアルバイトといった短時間労働者であっても、一定の要件を満たせば社会保険に加入し、正社員と同様に「月額変更届(随時改定)」の対象となります。ここでは、短時間労働者における月額変更届の対象条件や注意点、実務での取扱いについて解説します。

短時間労働者の社会保険加入条件

2022年10月以降の法改正により、短時間労働者への社会保険適用が段階的に拡大されてきました。以下の条件をすべて満たす場合、短時間労働者でも社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となります。

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 月額賃金が88,000円以上(年収106万円以上)

- 雇用期間が2ヶ月超見込まれる

- 学生でないこと

- 常時51人以上の企業に勤めている

このように、一定以上の勤務実態があるパートやアルバイトであれば、社会保険に加入します。

月額変更届の対象となる要件

月額変更届(随時改定)の対象になるのは、次の条件をすべて満たす場合です。

- 固定的賃金の変更があったこと(例:時給の変更、通勤手当の増減など)

- 変更後の3ヶ月間に支払われた報酬の平均額が、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上変動していること

- 支払基礎日数が各月とも17日以上あること(短時間労働者の場合は11日以上)

短時間労働者は勤務日数が少ないため、「11日以上」の基準が適用される点が特徴です。

記録の重要性

短時間労働者の労働時間・賃金は月ごとにばらつきが出やすいため、賃金台帳、出勤簿、シフト表などを正確に記録しておくことが重要です。3ヶ月の平均報酬を算出する際には、支払基礎日数や手当の有無を正しくカウントする必要があります。

複数の雇用先がある場合の月額変更届の取扱い

近年の副業・兼業の普及に伴い、複数の事業所で働く労働者も増加しています。社会保険の適用においては、加入条件を満たせば副業先でも加入することが必要です。

2つ以上の事業所で被保険者となっている場合、各事業所について随時改定の要件に該当するかどうか判断することになるため、各事業所で2等級以上の変動がある場合は月額変更届の提出が必要です。

この場合、各事業所で2等級以上の変動が生じるが、合算では2等級以上の変動がない場合には、どちらの事業所でも月額変更届を提出することが必要です。また、合算では2等級以上の差が生じるが、各事業所では2等級以上の差が生じない場合には、どちらの事業所でも月額変更届の提出は不要となります。

月額変更届の判断に迷いやすいケースQ&A

月額変更届を提出すべきかどうかは、「その支給が固定的賃金に該当するか否か」で決まります。ここでは、混同されやすい支給項目について解説します。

Q1. 営業インセンティブは固定的賃金に該当しますか?

A:原則として非固定的賃金となります。営業成績に応じて支給されるインセンティブは、原則として非固定的賃金です。

ただし、職種の変更(総務から営業など)で新たにインセンティブが支給されるようになった場合には、賃金体系の変更に該当し、月変の対象となります。

Q2. 歩合給は固定的賃金ですか?

A:月ごとに支給される場合は報酬扱いです。歩合給は成果に応じて支払われる変動賃金です。ただし歩合給単価や歩合給率が変更された場合には、賃金体系の変更として月変の対象となります。

Q3. 所定労働時間が変更となりました。月額変更届は必要ですか?

A:契約時間の変更として対象になります。時給単価に変更がなくても、契約時間が変更となった場合には、固定的賃金の変動として月額変更届の対象になるとされています。昇給や降給がなくても対象となる場合があることに注意が必要です。

Q4. 評価によって毎月変動する手当は固定的賃金に含まれますか?

A:固定的賃金としては扱われません。評価に基づいて毎月支給額が変わる「成果手当」などは、支給額が変動する非固定的賃金です。そのため、成果手当の支給によって2等級以上の差が生じても月変の対象とはなりません。

Q5.引っ越して定期代が変更になりました。月額変更届は必要ですか?

A:はい、通勤手当は固定的賃金に該当するため、届出の対象になります。通勤手当は毎月一定額が支給される「固定的賃金」に該当するため、支給額が増減した場合は月額変更届の対象になります。通勤手当以外にも、住宅手当や家族手当の変更も同様に要注意です。

月額変更届により標準報酬月額を変更する注意点

随時改定の要件に該当した場合には、月額変更届により標準報酬月額を変更しなければなりません。定時決定とは異なる点がいくつかありますので、注意しましょう。

月額変更届をできる限り早く提出する

月額変更届の提出が遅れると、速やかな標準報酬月額の変更ができなくなります。

随時改定により変更された標準報酬月額が適用されるのは、2等級以上の差が生じた月から数えて4ヶ月目からです。随時改定が必要な状態になったら、速やかに月額変更届を提出しましょう。

決定通知が届いたら速やかに従業員に通知する

決定通知が届いたら、従業員への通知もできるだけ早く行いましょう。随時改定を行うと標準報酬月額が2等級以上も変わり、保険料も変動します。通常とは違う時期に社会保険料が変わることになるため、従業員にも速やかに通知しましょう。

変更後の保険料率が適用される月を確認する

随時改定では、月額変更届による社会保険料の変更がいつから適用されるのか、きちんと確認することも大切です。給与計算への反映も確実に行いましょう。

月額変更届の提出漏れがあった場合の影響とは

月額変更届は、標準報酬月額を適正に見直すための重要な手続きです。これを怠ると、保険料の誤徴収や将来の年金額に影響するなど、従業員・事業主双方に不利益が生じます。このセクションでは、提出漏れがもたらす影響と、取るべき対応策を解説します。

提出漏れの主な影響

月額変更届を提出しなかった場合、最も大きな影響は「社会保険料の過不足」が生じることです。たとえば、給与が大幅に増えたにもかかわらず届出をしていなければ、保険料が実態よりも少なく徴収されることになります。この場合、後日さかのぼって差額を徴収されるリスクがあり、従業員・事業主ともに負担が大きくなります。

また、給与が減ったのに届出をしなかった場合、標準報酬月額が高いままとなり、不要な保険料を長期間払い続けることになります。これは従業員の不信感を招き、トラブルの原因にもなります。

さらに、年金額や傷病手当金・出産手当金といった給付金の計算にも影響が出るため、将来的な給付に誤差が生じる可能性も否めません。

提出漏れが発覚した場合の対応策

提出漏れがあったとしても、過去2年分については遡及適用が可能です。提出漏れに気付いたのであれば、速やかに遡及適用を行い、追加納付や清算の手続きを取りましょう。この際には、該当期間の賃金台帳や出勤簿などの添付資料を求められることがあり、正確な記録が不可欠です。

なお、届出が遅れた理由によっては、行政指導や遅延金などのリスクが発生することもあるため、社内体制の見直しや再発防止策の策定も重要です。

標準報酬月額は定時決定より随時改定が優先される

定時決定と随時改定では随時改定が優先され、随時改定のすべての要件を満たした場合、定時改定を待たずに標準報酬月額が変更されます。その理由は、社会保険の公平性と平等性を担保し、適正な保険料を維持するためです。

標準報酬月額がから変更されます。その理由は、社会保険の公平性と平等性を担保し、適正な保険料を維持するためです。

たとえば一時帰休などで受けられる給与が大幅に減ったにも関わらず、保険料が従前のままであれば負担ばかりが増大します。逆に給与が増えた場合に保険料が従前のままであれば、賃金に応じた負担という社会保険の仕組みが維持できません。また保険料を支払う本人の将来の年金額も、本来受け取るべき金額よりも減ってしまいます。

そのため、随時改定の要件に該当した場合は、次の定時決定を待たず、速やかに保険料を改定するよう定められています。

社会保険の手続き業務の効率化を図るには

基本給や諸手当の支給額や支給率、給与体系に変更があると、3ヶ月後に各月の支払基礎日数と給与の平均額を計算し、随時改定の条件をすべてクリアするかどうかをチェックする業務が発生します。

従業員ごとに条件を満たすかどうかをチェックしなければならないため、人事労務担当者にとって随時改定の手続きは、手間と時間がかかる業務です。しかも、月額変更届の提出は賃金変動後3ヶ月経過してからとなるため、提出を忘れないように気をつけなければなりません。したがって、間違い防止や提出漏れ防止を図るには、チェックリストやスケジュールリストを作成するなどの工夫も必要です。

健康保険・厚生年金保険の資格取得や喪失、算定基礎届、月額変更届、労働保険の申告など、電子申請にも対応した社会保険ソフトの導入も効果的です。人事労務担当者の業務の効率化、コスト削減のためにも、社会保険ソフトの導入も検討してはいかがでしょうか。

よくある質問

社会保険における月額変更届とはなんですか?

従業員の固定的賃金の変更があったときに、標準報酬月額と実際の給与に大きな差が生じないように標準報酬月額の等級を変更して決定することを随時改定と呼びます。月額変更届は、その手続きに必要な届出の書類です。詳しくはこちらをご覧ください。

月額変更を行うタイミング・時期について教えてください。

月額変更により標準報酬月額が変更されるタイミングは、固定的賃金変動後の最初の給与が支払われた月から起算して4か月目です。随時改定の条件を満たした場合には、速やかに月額変更届を提出しなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入におけるメリット

社会保険に加入していることで保障される内容やメリットについての説明をします。 社会保険の加入義務 社会保険への加入義務がある事業所は、以下のとおりです。 強制適用事業所 事業所が次…

詳しくみる在職老齢年金とは?手続きの有無や計算方法を解説

会社員等は老齢厚生年金を受けられる年齢になっても在職している場合は、年金を受給しながら厚生年金保険に加入し続けることができます。 ただし、収入によっては年金額が支給停止されてしまう…

詳しくみる社会保険の任意加入とは?メリットや任意適用事業所の申請手続きを解説!

厚生年金と健康保険からなる社会保険は、適用事業所に所属し、条件を満たした全従業員が加入しなければならない強制保険制度です。適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所があります。…

詳しくみる同月得喪における社会保険料を解説!厚生年金や健康保険の保険料はどうなる?

会社は、要件を満たした人を社会保険に加入させます。会社は社員に長く働いてもらいたいのですが、実際は1ヵ月未満など、短期間で退職する人も出てきます。その際に社会保険の同月得喪が生じる…

詳しくみる年金受給者の方必見!所得税がかかる場合とかからない場合

年金は税法上の雑所得にあたるため、所得税がかかります。しかし、中には所得税が免除される場合もあります。所得税が免除される場合、所得税がかかる場合の源泉徴収のプロセス、また、確定申告…

詳しくみる健康保険の切り替えの手続き

会社員の場合、事業主の手続きにより健康保険に加入していますが、退職した場合の健康保険はどうなるのかご存知でしょうか。 退職した場合は社会保険資格を喪失してしまうため、国民健康保険に…

詳しくみる