- 更新日 : 2025年12月24日

労働保険の一般拠出金とは

労働保険では、2007年4月1日から「一般拠出金」についての申告および納付を行うことになっています。この「一般拠出金」は、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づいたものです。石綿はアスベストという名で知られており、アスベストを使用した建築物等による健康被害が報告されてきました。一般拠出金は、そういった場合の救済に利用されます。

目次

労働保険の一般拠出金の申告および納付について

事業主が労働保険の一般拠出金を申告および納付する際には、原則として労働保険料の申告および納付と同じ方法で行います。

事業主は、労働保険の一般拠出金の申告および納付に関して、労働局への新たな事務手続きが必要となることはありません。

労働保険の一般拠出金の対象

労働保険の一般拠出金は、原則として労災保険が適用される事業を営んでいるすべての事業主から徴収されます。石綿(アスベスト)の製造や販売に関係する事業に限りません。

これは、どの事業であっても業務を行う施設や設備、使用している機材において石綿(アスベスト)が広範囲にわたって使用されてきたことをふまえての措置です。

ただし、労災保険に特別加入している場合や、雇用保険のみの適用を受けている事業主は除きます。

労働保険の一般拠出金の申告および納付方法

労働保険の一般拠出金の申告は、労働保険の年度更新手続きに併せて行います。納付も同時に行います。口座振替で労働保険の確定保険料を納付している場合は、事務手続きを新たに行う必要はありません。事業が終了したり、事業を廃止した際の申告も、労働保険の申告と併せて行います。

なお、労働保険の一般拠出金の納付手続きは、確定納付のみになります。概算納付や、分割して延納する方法はありません。

労働保険の一般拠出金の料率

2014年4月1日より一般拠出金の料率が変更されました。該当時期によって料率が違うため、注意が必要です。2014年4月1日以降に事由が発生した場合の料率は0.02、2007年4月1日から2014年3月31日の場合には0.05となります。

労働保険の一般拠出金の料率は一律です。これは業種を問わず、すべて同じ料率となります。割増や割引を受けている事業(労災保険におけるメリット制適用対象事業場)の場合でも同じです。

労働保険の一般拠出金の申告および納付が必要な事業の期間

労働保険の一般拠出金の申告および納付における対象事業所は、まず、その事業開始が2007年4月1日以降である場合に該当します。有期事業も2007年4月1日以降に開始した事業(工事)の分を申告・納付します。

単独有期事業の場合

事業(工事)終了時に、労働保険の確定保険料と併せて申告・納付します。

一括有期事業の場合

2007年度の年度更新(確定保険料)は2007年3月31日までに終了した事業(工事)が対象となるため、一般拠出金の申告・納付の必要はありません。(2008年度の年度更新より申告・納付します。)

事業を廃止した場合

事業廃止が年度末でなかった場合には、その時点までに支払った賃金総額を基にして納付手続きを行います。なお、労働保険料において還付金が発生する場合には、希望すれば還付金を一般拠出金へ充当することができます。還付金の一般拠出金への充当は、労働保険料の「還付請求書」の提出時に行います。

労働保険の一般拠出金の算定方法

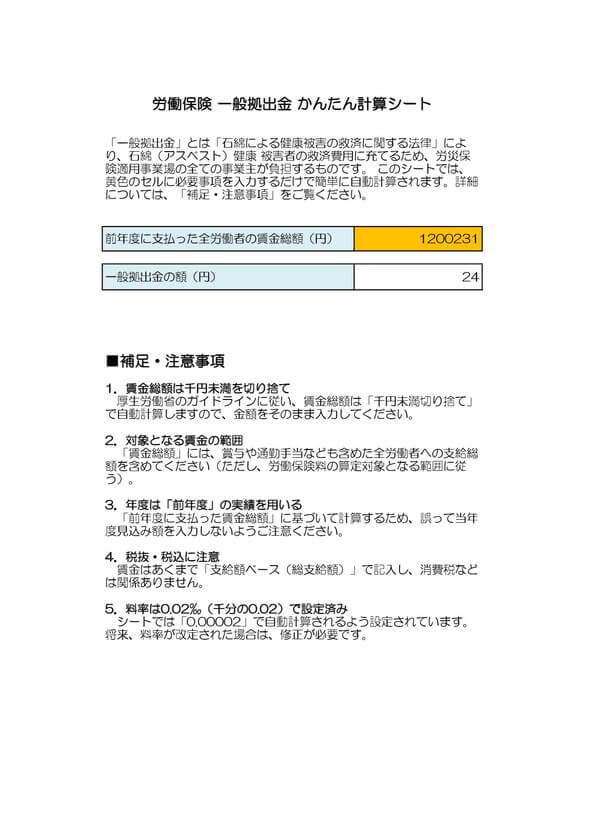

労働保険の一般拠出金の金額は、年度中に支払った千円未満を切り捨てた賃金総額に一般拠出金率を掛けて求めます。

賃金の総額が1,000万円の場合(2014年4月1日以降に発生した事由に関するもの)は、1,000万円×0.02/1,000=200円となります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

年度更新の手続きガイドブック

年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。

本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

労災対応がよくわかるガイド

前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。

一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。

まとめ

「石綿による健康被害の救済に関する法律」が制定されるまでは、石綿(アスベスト)が原因とされる健康被害は特定が難しく、特殊であるとして、労災補償の対象が限られていました。

法律の施行によって救済の範囲が広がり、その財源として徴収されることになったのが、労働保険の「一般拠出金」です。「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づいて支給される医療費に必要な財源はこの「一般拠出金」のほか、国からの交付金、地方公共団体からの拠出金があてられています。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

週20時間で社会保険加入になる?条件やシミュレーション、手順など解説

「パートのシフトを週20時間以内に抑えるべきか?」「社会保険料はいくらか?」 2024年10月の法改正で51人以上の企業まで適用が拡大され、2025年以降は全企業への導入も議論され…

詳しくみる【テンプレ付】健康保険資格喪失証明書のすべて 役割、書き方、手続きの流れを徹底解説

従業員の退職時に必要となる「健康保険資格喪失証明書」。この一枚の書類が持つ「役割」を正しく理解し、会社と退職者それぞれが「手続きの流れ」に沿って、「書き方」や確認のポイントを押さえ…

詳しくみる年金の3階建てとは?1階・2階との違いなどをわかりやすく解説!

年金制度の仕組みは建物の構造に例えられ、日本は2階建てや3階建てであるといわれます。国民年金と厚生年金で構成される公的年金が2階建てになっていて、その上に私的年金を積み上げることで…

詳しくみる労働保険の概算保険料申告書とは?手順や書き方、計算方法を解説

労働保険の概算保険料申告書は、労働保険に加入する際や、継続して保険料を納める(年度更新)ために必要な書類です。継続の場合は、毎年6月1日から7月10日までの間に提出が求められます。…

詳しくみる厚生年金保険料が引かれすぎ?計算方法を解説!

会社員に支払われる給与と賞与からは、所得税(源泉徴収税)などが差し引かれています。厚生年金保険料も控除されているものの1つで、給与からは標準報酬月額に厚生年金保険料率をかけた金額、…

詳しくみる入院時のパジャマ代は労災保険の対象?自己負担になる理由をわかりやすく解説

労災保険は、仕事中や通勤途中にケガや病気になった際に医療費をカバーしてくれる制度ですが、「入院中のパジャマ代も補償されるのか?」という細かな疑問を抱く方は少なくありません。この記事…

詳しくみる