- 更新日 : 2025年7月11日

就業規則の適用範囲の記載例|厚生労働省のモデルに準拠したテンプレートを無料配布

就業規則は、従業員の労働条件や会社内の規律などを定める上で不可欠な規定です。その中でも「この規則は、誰に適用されるのか」を定める適用範囲の条項は、労務トラブルを未然に防ぐための根幹と言えます。

適用範囲の定めが曖昧だと、「この手当はパートタイマーの自分にも適用されるはずだ」「懲戒処分のルールが自分に適用されるとは知らなかった」といった形で従業員との間の認識の齟齬を生み、深刻なトラブルに発展しかねません。

本記事では、就業規則の適用範囲に関する具体的な記載例をパターン別に紹介するとともに、社員の定義から、休日や最低賃金といった関連規程のポイントまで、網羅的に解説します。厚生労働省のモデル就業規則をベースにしたテンプレートもご用意しましたので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

就業規則の適用範囲を明確にする目的

就業規則の適用範囲を明確に定めることには、以下の重要な目的があります。

- 労働条件の明示と安心感の醸成

全従業員の労働条件を明確にし、安心して働ける基盤を築きます。 - 労使トラブルの未然防止

「このルールは自分に適用されるのか」といった認識のズレを防ぎ、無用な労使トラブルを回避します。 - 公正な労務管理と企業秩序の維持

服務規律や懲戒処分の対象者を明確にすることで、公正な労務管理を行い、企業秩序を維持します。

就業規則の適用範囲の記載例・テンプレート

適用範囲の定め方は、会社の従業員構成によって異なります。そこで、マネーフォワード クラウドでは、すぐに使える就業規則のテンプレートをご用意しました。

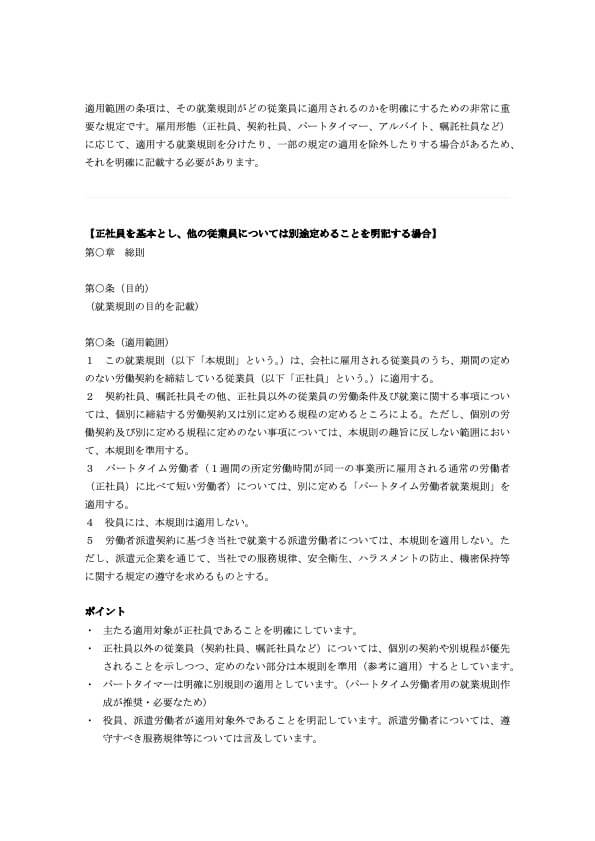

このテンプレートには、厚生労働省のモデル就業規則をベースに、総則から副業規定まで全13章、67条にわたる本格的な内容を収録しています 。適用範囲の条項は、さまざまな企業で応用できるよう、以下の2つのパターンを収録しており、自社のスタイルに合わせて編集が可能です。

- 正社員を基本とし、他の従業員は別規程とすることを明記するパターン

- 原則として全従業員に適用し、雇用形態による例外を設けるパターン

ぜひ本記事の解説とあわせてご活用ください。

就業規則の適用範囲を定める際の重要ポイント

適用範囲を定める上で、特に注意すべきポイントを解説します。

社員の定義

就業規則が適用される対象は、原則として労働基準法上の「労働者」です。これは「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されています。重要なのは、正社員やパートタイマーといった名称ではなく、会社との間に「使用従属関係(指揮命令関係)」があるかどうかです。

自社の「社員」が誰を指すのか、雇用形態(正社員、契約社員、パートタイマーなど)を具体的に列挙して定義することが、トラブル防止の第一歩です。

対象を正社員に限定する場合

多くの企業で採用されているのが、就業規則の主たる適用対象を正社員に限定する方式です。この場合、対象者が「期間の定めのない労働契約を締結している従業員(正社員)」であることを第1項で明確に規定します。そして、契約社員やパートタイマーなど、正社員以外の従業員については、個別の労働契約や別途定める規程(例:「パートタイマー就業規則」)が適用されることを明記します 。これにより、雇用形態ごとの労働条件の違いを明確に管理できます。

対象を全従業員にする場合

従業員の雇用形態が少ない場合や、基本的なルールを全社で統一したい場合には、まず「この規則は、会社が雇用する全ての従業員に適用する」と規定する方法があります。その上で、ただし書きとして「雇用形態により、本規則の一部の適用を除外し、又は特別な定めをする場合は、個別の労働契約又は別に定める規程による」といった例外規定を設けます 。この方法は、規程の一元管理がしやすいメリットがありますが、各雇用形態の働き方の実態に合わせた柔軟な追記が必要です。

パートタイマー・アルバイト用の就業規則

パートタイマーやアルバイトは、正社員と労働時間や休日、賃金体系が異なることが多いため、別途「パートタイマー就業規則」を作成することが強く推奨されます。別規程を設ける場合、正社員用の就業規則の適用範囲には、パートタイマーには別規則が適用される旨を明確に記載しておく必要があります。

なお、別規程を作成する際も、パートタイム・有期雇用労働法に基づき、正社員との間で不合理な待遇差を設けることは禁止されている点に十分注意してください。

就業規則の適用範囲とあわせて確認したいポイント

就業規則は、適用範囲だけでなく、労働時間や休日、賃金といった項目も一体となって機能します。

休日に関するポイント

休日に関する規定は、従業員のワークライフバランスに直結する重要な項目です。単に「休日は土日とする」だけでなく、「国民の祝日」や「年末年始」「夏季休日」などを具体的に明記することが望ましいです 。さらに割増賃金支給の関係上、法定休日も明確にします。完全週休2日制を採用する場合はその旨を記載します。また、業務の都合で従業員に事前に通知した上で休日に労働させる可能性がある場合は、休日を他の労働日と振り替える「休日の振替」に関する規定も設けておくと、労務管理がスムーズになります 。

賃金に関するポイント

賃金の決定や計算等に関する事項は、就業規則に必ず規定しなければなりません。この規定を就業規則本文に規定することもできますし、就業規則とは別に賃金規程などの形で規定する方法もあります。賃金に関する事項では、基本給や各種手当といった賃金の構成を明確にし、従業員が自身の給与体系を理解できるように定める必要があります 。賃金の決定方法や昇給に関するルールも重要な要素です 。特に注意すべきは、定める賃金額が地域ごとに定められた最低賃金を下回らないことです。就業規則に具体的な金額を記載しなくても、「最低賃金を下回らないものとする」といった趣旨の記載や、最低賃金法を遵守する旨を言及しておくことが、コンプライアンスの観点から重要です。

就業規則の適用範囲を変更する際の手続き

適用範囲の変更が従業員にとって不利益にならない場合は、通常の変更手続きで問題ありません。しかし、手当の削減に繋がるなど、従業員に不利益な変更となる場合は、原則として対象となる従業員の個別の同意が必要です。同意なく一方的に変更すると、無効と判断される可能性があるため、慎重な手続きが求められます。

就業規則の適用範囲に関してよくある質問

最後に、就業規則の適用範囲に関してよくある質問とその回答をまとめました。

役員は就業規則の対象となる?

取締役などの役員は、会社との委任契約に基づき経営を担う立場であり、労働者ではないため、原則として就業規則の適用対象外です。ただし、部長などを兼務する「使用人兼務役員」の場合、従業員として働く部分については就業規則が適用されます。適用範囲の条文で「役員には本規則は適用しない」「使用人兼務役員には本規則を適用する」といった形で明記しておくことが一般的です 。

業務委託契約の相手方は対象となる?

フリーランスなど、業務委託契約を締結している個人事業主は、会社の指揮命令を受けずに独立して業務を行うため、労働者には該当せず、就業規則の適用対象外となります。契約形態が業務委託であっても、実態として指揮命令関係があると判断されると「偽装請負」となり、労働者として扱われるリスクがあるため、契約内容と業務実態を一致させることが極めて重要です。

派遣労働者は就業規則の対象となる?

派遣労働者は、派遣元企業と雇用契約を結んでいるため、派遣先企業の就業規則は直接適用されません。しかし、派遣先の指揮命令下で就業するため、労働時間、休憩時間、服務規律、安全衛生、ハラスメント防止といった社内ルールは遵守してもらう必要があります。そのため、適用範囲の条文で「派遣労働者には本規則を適用しない」と明記しつつ、遵守すべきルールについては派遣元企業を通じて協力を求める旨を記載しておくのが一般的です 。

出向社員・休職者の取り扱いはどうなる?

出向社員については、日々の労働時間や休日などは指揮命令権のある出向先の就業規則が、解雇や退職金など雇用契約の根幹に関わる部分は出向元の就業規則が適用されるのが一般的です。また、休職者も会社との雇用契約は継続しているため適用範囲に含まれますが、休職期間中の賃金の不支給など、一部の規定は適用が除外される旨を別途定めます。

就業規則の適用範囲は、健全な労使関係の土台

就業規則の適用範囲は、誰に、どのようなルールが適用されるのかを明確に定める、健全な労使関係の土台です。曖昧な規定はトラブルの火種となりかねません。

ぜひ本記事で提供する記載例やテンプレートをご活用いただき、自社の実態に即した、実効性のある就業規則を作成してください。作成・変更に際して不安な点があれば、社会保険労務士などの専門家へ相談することをお勧めします。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

休職中に有給消化はできる?休職中にもらえる傷病手当や保険金も紹介

休職中は労働が免除されているため、有給は消化できません。有給は労働の義務があるときに消化できます。 ただ「休職中に有給の時効が来たら?」「休職終了後は有給を消化できる?」などと疑問に思う人もいるでしょう。そこで本記事では、休職中や休職終了後…

詳しくみる非認知能力とは?ビジネスにおける鍛え方から活用例まで

非認知能力とは、数値化できない能力を指します。テストや検査で数値化できる認知能力とは異なり、幼少期に主に育まれ、忍耐力や自己認識力など、生きていくために重要な能力とされています。しかし、非認知能力は大人になってからも鍛えることが可能です。こ…

詳しくみる雇用保険料の端数処理とは?具体例や切り捨て、切り上げルールを解説

雇用保険料の計算において生じる端数処理は、経理や給与計算を担当する方にとって、常に正確さが求められる作業です。ここでは、雇用保険料の端数処理に関するルールや具体的な計算方法をわかりやすく解説します。 雇用保険料の計算で端数が生じる理由 雇用…

詳しくみる懲戒解雇とは?解雇要件および解雇の手続きについて解説!

企業が従業員を懲戒解雇により退職させるには、懲戒解雇の要件に該当するとともに、法律に定められた解雇の手続きを踏む必要があります。 何をしたら懲戒解雇ができるのかは、会社の就業規則などに定めが必要です。ここでは、懲戒解雇と普通解雇の違いや懲戒…

詳しくみる精神障害3級の手帳を取得して障害者雇用枠で就職するメリットは?

精神障害があると診断された人が障害者雇用枠で就職するには、精神障害3級以上の手帳が必要です。 ただ、「障害者雇用枠で就職するメリットは?」「障害者雇用枠で働くデメリットは?」などと疑問に思っている人もいるでしょう。そこで本記事では、精神障害…

詳しくみる退職勧奨した場合でも離職票を発行する?発行の流れや離職証明書の書き方も紹介

退職勧奨により従業員が会社を辞める場合でも、本人が離職票の発行を求めた場合は対応する必要があります。 ただ、離職票の発行手続きを行おうとしている人の中には「退職理由に何を選べば良い?」「退職勧奨した場合の離職証明書の書き方は?」と悩んでいる…

詳しくみる