- 更新日 : 2025年12月24日

高年齢雇用継続給付とは?制度の変更点と計算方法を紹介

従業員が60歳で定年を迎えても、企業は65歳まで継続して雇用する義務があります。企業は非正規雇用に切り替え、給与を減額するのが一般的です。これを補填するのが雇用保険から支給される 高年齢雇用継続給付です。

今回は、受給する際の申請書と添付書類、早見表による計算方法、ボーナスや課税との関係、退職した場合のポイントのほか、今後の見直しにおける変更点などについて解説します。

目次

高年齢雇用継続給付とは?制度の概要

雇用保険にはさまざまな給付があり、主に以下のようなときに、給付金が支給されます。

- 従業員である被保険者が失業したとき

- 雇用の継続が困難となる事由が生じたとき

- 自ら職業に関する教育訓練を受けたとき

- 子を養育するための休業をしたとき

高年齢雇用継続給付は、このうち雇用の継続が困難となる事由が生じたときに支給される「雇用継続給付」のひとつです。

60歳という一般的な定年年齢以後の雇用は、企業としては従来通りの雇用の継続が困難となるため、給与水準を下げて法定義務である65歳まで雇用を続けることになります。その際、給与が一定水準まで低下した場合に一部を補填するために高年齢雇用継続給付は支給されます。

平成6年に雇用保険に新設された給付ですが、同年、改正された厚生年金保険法と無関係ではありません。

厚生年金は、このときの改正によって60歳から支給されていた特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が、段階的に65歳に引き上げられることになりました(平成13年から平成25年にかけて実施)。将来的に定年60歳から年金生活を期待していた人たちは、65歳まで仕事をせざるを得なくなったわけです。高年齢雇用継続給付の新設は、こうした給与が減少する60歳以上の働き手に対する大きな支えとなりました。

雇用継続給付について

雇用継続給付は、令和2年8月に改正されました。それまで雇用継続給付のなかに高年齢雇用継続給付のほか、育児休業給付と介護休業給付を加えた3種類がありましたが、改正によって、育児休業給付は、雇用継続給付から削除され、労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付として新しい給付体系に位置づけられています。

参考:雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)の概要|厚生労働省

育児休業給付については、以下も参考にしてください。

この結果、雇用継続給付は、高年齢雇用継続給付と介護休業給付のふたつとなったわけですが、介護休業給付は、雇用保険の被保険者が、職場復帰を前提として家族を介護するために介護休業を取得した場合に支給される給付金です。家族を介護するための休業については、育児休業と同様、育児介護休業法において、対象となる従業員に会社が休業を与えなければならないことが定められています。

しかし、育児介護休業法では休業は権利として認められているものの、休業中の給与の支払い義務はありません。その部分を雇用保険が支援する仕組みになっています。

介護休業給付については、以下も参考にしてください。

高年齢雇用継続給付は、失業したときの基本手当を受給していない人を対象とする高年齢雇用継続基本給付金と、基本手当を受給して再就職した人を対象とする高年齢再就職給付金の2種類があります

。

いずれも、高年齢の被保険者の給与が低下した場合に支給されますが、次の要件を満たすことが必要です。

- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。一般被保険者とは、季節労働者や日雇労働者以外の会社員、パート等の企業に雇用される勤務形態の65歳未満の被保険者のことです。

- 被保険者であった期間が5年以上あること。

- 原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっていること。みなし賃金とは、欠勤、遅刻、早退、懲戒処分等による減額で実際に支払われた給与が低下していたとき、その低下した額も支払われたものとして再計算した賃金を意味します。

- 高年齢再就職給付金だけの要件として、再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。

以上の要件を満たした場合、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれも、60歳以後の各月に支払われた賃金の15%が上限として支給されます。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

70歳定年時代の給与・労務管理ガイドブック

高年齢者雇用安定法の改正で「70歳まで働く時代」が到来しています。

本資料では70歳就業制度導入時の実務対応をはじめ、定年延長・再雇用で給与を見直す際のポイント、健康管理・安全衛生管理で配慮すべきことをまとめました。

シニア社員の給与を見直すときにやってはいけない5つのこと

少子高齢化による人口減少が社会問題となっている今、60歳以上の雇用が企業の課題となっています。

本資料ではシニア社員を取り巻く環境変化を説明するとともに、定年延長や再雇用で給与を見直す際の注意点をまとめました。

同一労働同一賃金 対応マニュアル

働き方改革の推進により、正規社員と非正規社員の待遇差解消を目的とする「同一労働同一賃金」への対応が企業に求められています。

本資料では適切な対応方法を示しながら、非正規社員の給与見直しの手順を解説します。

高齢者雇用継続給付金の見直しについて。変更ポイントまとめ

平成18年、改正高年齢者雇用安定法が施行され、企業には65歳までの雇用が義務づけられました。その後、企業の雇用延長が進展したことを受け、さらに令和3年4月にも改正、70歳までの就業確保措置をとることが努力義務として追加されました。

こうしたことを踏まえ、令和7年4月から、給付率の上限は現在の15%から10%に引き下げられることが決まっています(ただし、経過措置として令和7年3月31日までに60歳になっている人は15%を維持)。

高年齢雇用継続給付金の計算方法

高年齢雇用継続給付の支給額は、賃金の低下率が61%以下の場合は15%です。低下率が75%以上にとどまる場合は支給されません。

低下率が、この間にある場合、つまり支給対象月に支払われた賃金が61%を超えて75%未満の場合は、支給対象月ごとにその月に支払われた賃金の低下率に応じて所定の計算式によって算定することになります。低下率は、次のように計算します。

なお、支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(360,584円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。

また、最低限度額が2,061円とされており、高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。

① 早見表を活用する

高年齢雇用継続給付の支給額の計算式は、次のようになっています。

支給率に端数が生じた場合、小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで算定します。支給額の端数は小数点以下を切り捨てて、整数にします。

しかし、計算式のなかの「支給率」は、かなり複雑な計算をする必要があります。

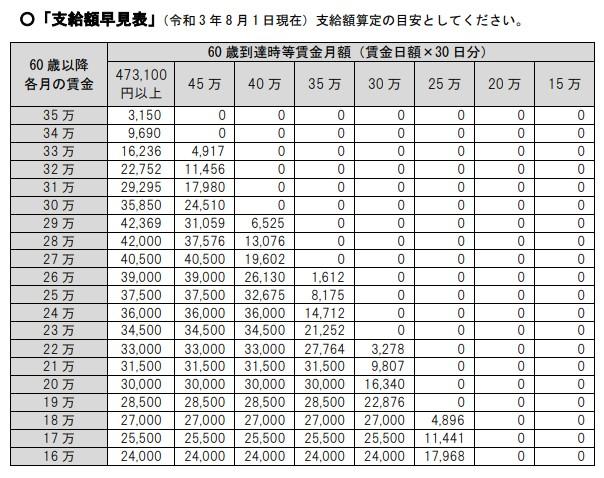

そこで、厚生労働省では「支給率早見表」のほか、60歳になった時点での賃金月額と、それ以降の各月の賃金が決まっていれば、おおよその支給額がわかるように「支給額早見表」が用意されていますので、こちらを参照するとよいでしょう。

参考:高年齢雇用継続給付支給率・支給額早見表|厚生労働省 愛知県労働局

➁ 実際に計算してみよう

次のケースで具体例をみていきましょう。

- 60歳時点での賃金月額(月例給与):30万円

60歳以降の各月の賃金が75%未満でなければ、給付金は支給されないため、60歳以降の各月の賃金が22万5,000円(75%)以上の場合、支給額は0円になります。そこで次のように設定してみます。

- 60歳以降の各月の賃金額:21万円

賃金月額30万円に対して、低下率は70%となります。これを「支給率早見表」に当てはめると、賃金の低下率は4.67%です。

引用:高年齢雇用継続給付支給率・支給額早見表 |厚生労働省・愛知労働局

前述の計算式に当てはめると、

支給額=支給対象月に実際に支払われた賃金額(21万円)×支給率(4.67)×100分の1

支給額=9,807円

また、実際に計算しなくても、「支給額早見表」で概算することができますので、照らし合わせてみましょう。横軸「60歳になった時点での賃金月額」が30万円、縦軸「支給対象月に実際に支払われた賃金額」が21万円の該当欄を探します。

引用:高年齢雇用継続給付支給率・支給額早見表 |厚生労働省・愛知労働局

この表からも、支給額は「9,807」円であることがわかりました。

高年齢雇用継続給付金の申請手続き

では、どのような手続きをすれば、高年齢雇用継続給付の支給を受けられるのでしょうか。申請書のほか、必要な添付書類を紹介したうえで、誰が提出するのか、また、どこに提出するのかを説明していきます。

申請に必要な書類

給付を受けるには、提出書類のほか、添付書類を提出することになります。提出書類は次のふたつです。

- 高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3)

初回は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」の用紙を使用します。

- 払渡希望金融機関指定届

いずれも厚生労働省のサイトからダウンロードすることができます。

添付書類として、次のものが必要になります。

- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票上記は、初回の申請時あるいは申請前に受給資格を確認するための書類です。

- 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類具体的には、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等が該当します。

- 被保険者の年齢が確認できる書類

具体的には、運転免許証か住民票の写しが該当しますが、あらかじめマイナンバーを届けている場合は、支給申請書にマイナンバーを記載すれば添付は不要となります。

書類の提出先

申請書と添付書類は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。申請手続きは、原則として事業主を経由して行う必要がありますので、労務担当者が提出することになります。

ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うこともできます。なお、申請は原則として2カ月に一度、公共職業安定所に指定された月に支給申請書等を提出することが必要です。

どう対応すればよい?給付金申請で悩むポイント4選

雇用継続給付は、60歳以降も継続して雇用されることが前提ですが、なかには転職するケースもあるでしょう。雇用継続給付を受給中に退職するケースも考えられます。

また、ボーナスが支払われた場合や所得税の扱いはどうするのか、給付申請で知っておくべきポイントについて解説していきます。

勤務先の会社ではなく、別の会社に転職して働く人

60歳以降、転職してすぐに別の会社で働く場合、雇用保険の求職者給付のうち、失業を理由とする基本手当は受給できません。

この場合、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となります。転職先での賃金月額が、60歳時点の75%未満となっているなど、要件を満たしていれば支給されます。

また、もとの勤務先を退職し、失業を理由として基本手当を受給した場合でも、所定給付日数を100日以上残しての転職であれば、高年齢再就職給付金の支給対象となります。労務担当者は、転職希望者がいる場合、以上の内容を伝えてあげましょう。

給付金を受け取っていたが、途中で退職してしまった人

高年齢雇用継続基本給付金を受給している途中で退職した場合、申請は原則として2カ月に一度、行うことことになっているため、給与の支払い時期との関係で悩むこともあります。

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月は、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者でなければなりません。したがって例えば、10月末で退職した場合は、11月は支給対象とならないことになります。

そのため末締め翌月末払いで10月1日から末日までの給与を11月末に支払う場合であっても、高年齢雇用継続基本給付金は10月分までしか申請できません

受給者にボーナスが支払われた場合

高年齢雇用継続給付の支給額を決定する低下率の算定では、60歳以上65歳未満に支払われる各月の給与にはボーナスは含みません。60歳到達時の賃金月額もボーナスは除いて計算しているからです。

したがって、月例給与以外にボーナスが支払われたとしても、各月の賃金額(月例給与)で判断します。

給付金の課税処理はどうすればよい?

高年齢雇用継続給付は、雇用保険のほかの給付(基本手当等の求職者給付、育児休業給付金等)と同様、非課税の扱いになっています。労務担当者は、課税扱いしないように注意しましょう。

給付金の受給希望者が増える前に、制度について正しく理解しておこう!

今回は、高年齢雇用継続給付について詳しく解説してきました。60歳の定年以降も働きたいという人は増加傾向にあります。労務担当者だけでなく、ご本人も高年齢雇用継続給付についての知識を持っておくことが大切です。この記事を参考にまずは制度についてしっかりと理解して労務担当者は間違いのないように処理し、受給者は正しく申請するようにしましょう。

雇用保険全般に関しては、次の記事も参考にしてください。

よくある質問

高年齢雇用継続給付金とはなんですか?

60歳以降、給与が一定水準まで低下した場合に一部を補填するために支給されるものです。詳しくはこちらをご覧ください。

高年齢雇用継続給付金を受け取るには、どういった書類の提出が必要ですか?

「高年齢雇用継続給付支給申請書」「払渡希望金融機関指定届」のほか、添付書類が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

社会保険の加入条件・年齢別一覧!40歳~75歳の手続き方法を解説

社会保険の加入条件や手続きは、年齢によって異なります。介護保険をはじめ、健康保険・厚生年金保険・雇用保険など、「従業員が何歳に達したとき、何をしなければならないかがよくわからない」…

詳しくみる標準報酬月額の2等級以上の差とは?等級の確認方法や随時改定の適用について解説

社会保険料の計算で必要になる標準報酬月額に2等級以上の差が出た場合、ほかの要件を満たしたら随時改定の手続きが必要です。改定した報酬月額は、変動した固定的賃金が支払われた月から4ヶ月…

詳しくみる賞与に雇用保険料はかかる?免除は?退職後や死亡退職の場合

企業に勤めていると、正社員の方はもちろんパート・アルバイトであっても雇用保険料が徴収されます。それでは給与以外で発生した賞与は雇用保険の対象になるのでしょうか。 この記事では雇用保…

詳しくみる休職中の社会保険料が払えない場合は?取り扱いを解説

人事労務担当者やビジネスパーソンにとって、休職中の社会保険料の取り扱いは悩ましい問題ですが、休職中の社会保険料は原則として全額負担です。支払いが困難な場合においては、対応策がありま…

詳しくみる在職老齢年金とは?手続きの有無や計算方法を解説

会社員等は老齢厚生年金を受けられる年齢になっても在職している場合は、年金を受給しながら厚生年金保険に加入し続けることができます。 ただし、収入によっては年金額が支給停止されてしまう…

詳しくみる労災で医療費が10割負担?払えないときの対応や返金手続きを解説

労災(労働災害)によるけがや病気で病院を受診したにもかかわらず、医療費を全額(10割)請求されることがあります。受診した医療機関が労災指定病院でない医療機関を受診した場合や、必要書…

詳しくみる