- 更新日 : 2025年12月24日

就業規則のマイカー通勤手当の記載例|厚生労働省のモデルに準拠したひな形付き

マイカー通勤は、従業員にとって便利な通勤手段である一方、企業にとっては事故発生時の使用者責任や、手当の公平性など、多くのリスクと課題をはらんでいます。明確なルールがないままでは、万が一の際に企業が大きな損害を被ったり、従業員間のトラブルに発展したりする可能性があります。

この記事を読めば、厚生労働省のモデル就業規則にも準拠したマイカー通勤規程を効率的に作成する方法がわかります。記載例のテンプレートもご用意しましたので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

就業規則にマイカー通勤規程が必要な理由

通勤手当に関するルールは、労働基準法第89条で定められている「就業規則の絶対的必要記載事項」のうち、「賃金の決定、計算及び支払の方法」に該当します。つまり、通勤手当制度を設ける場合は、その内容を就業規則に明記する義務があります。

また、マイカー通勤は従業員の私的な行為ですが、企業がそれを容認する以上、無関係ではいられません。規程がないことで生じる2大リスクを理解し、企業防衛の重要性を認識しましょう。

事故発生時の使用者責任

通勤中の事故は、基本的には従業員個人の責任です。しかし、会社の指示で営業先に直行するなど、少しでも業務性が認められると、会社も「使用者責任」を問われ、損害賠償責任を負う可能性があります。規程によって通勤と業務の範囲を明確に線引きし、会社の責任範囲を限定することが不可欠です。

通勤手当に関するトラブル

法律上、通勤手当の支払いは義務ではありません。 しかし、一度支給を決めると、それは労働条件の一部となります。 支給基準や計算方法が曖昧だと、「あの人の方が通勤距離が短いのに手当が多い」といった従業員間の不公平感やトラブルの原因になります。

就業規則のマイカー通勤規程の作り方

規程を作成する際は、就業規則本体と詳細ルールを分けるのが賢明です。

ステップ1.就業規則本体には「委任規定」を置く

就業規則本体には、「マイカー等による通勤に関する事項は、別途定める『マイカー通勤管理規程』による」といった委任規定のみを記載します。

ステップ2.詳細は「通勤手当支給規程」で定める

手当の金額や申請手続き、保険の条件といった具体的な内容は、別規程として「通勤手当支給規程」や「マイカー通勤管理規程」を作成します。

これにより、就業規則本体は簡潔に保ちつつ、ガソリン代の市場価格変動などに応じた柔軟なルール変更が可能になります。

就業規則のマイカー通勤規程の必須項目

リスク管理と公平な運用のために、以下の10項目は必ず規程に盛り込みましょう。

- 目的と適用範囲

規程の目的と、対象となる従業員の範囲を定義します。 - 許可基準

マイカー通勤が権利ではなく許可制であることを明記し、「公共交通機関での通勤が著しく困難」などの客観的な基準を設けます。 - 申請・許可手続き

所定の申請書や誓約書、車検証、免許証、保険証券の写しなどの提出を義務付けます。 - 通勤手当の計算方法・支給額

距離に応じて算出するなど、公平で明確な基準を定めます。 - 任意保険の加入義務

対人・対物無制限など、会社が指定する補償額以上の任意保険への加入を許可の絶対条件とします。 - 事故発生時の責任と報告義務

通勤災害を除き、事故の責任は運転者本人が負うこと、会社は責任を負わないこと(免責)、事故発生時の会社への即時報告を義務付けます。 - 駐車場に関する規定

会社が駐車場を提供しない場合、「駐車場は各自の責任と費用で確保すること」を明記します。 - 禁止事項

業務目的での無断使用、私的利用、許可のない同乗者の搭乗などを禁止します。 - 届出事項の変更義務

住所や車種、保険内容などに変更があった場合の届出を義務付けます。 - 許可の取り消し事由

交通違反や事故、無保険状態などが発覚した場合に許可を取り消す条件を定めます。

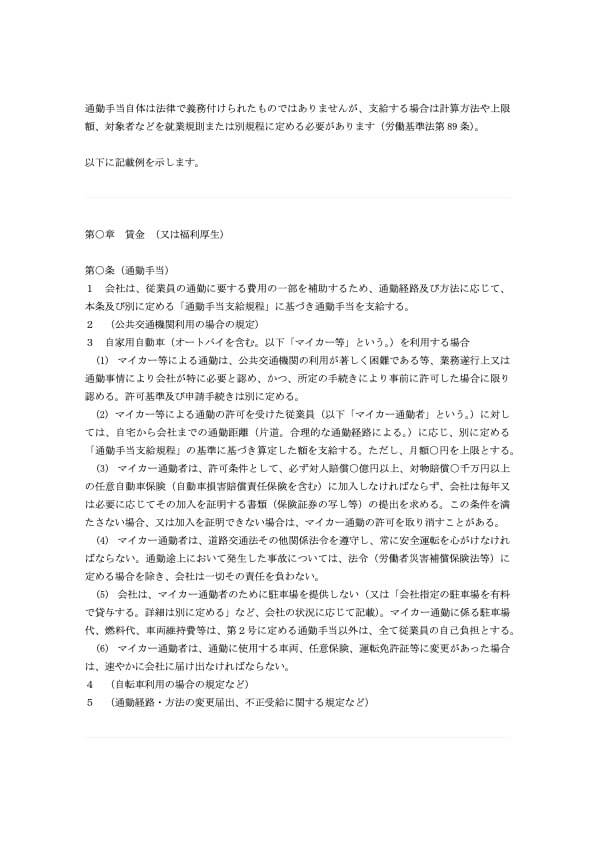

就業規則のマイカー通勤規程の記載例・ひな型

上記の必須項目を網羅し、就業規則の委任規定と、詳細を定めたマイカー通勤管理規程がセットになったテンプレートをご用意しました。ぜひダウンロードし、貴社の実情に合わせてご活用ください。

就業規則のマイカー通勤規程で重要なポイント

ダウンロードしたひな形をカスタマイズする上で、特に注意すべきポイントを解説します。

通勤手当の支給基準と非課税限度額

マイカー通勤の通勤手当は、所得税法で定められた非課税限度額の範囲内で支給するのが最も合理的です。この限度額は、片道の通勤距離に応じて段階的に設定されています。

マイカー・自転車通勤者の1か月あたりの非課税限度額

| 片道の通勤距離 | 1か月あたりの限度額 |

|---|---|

| 2km未満 | (全額課税) |

| 2km以上10km未満 | ¥4,200 |

| 10km以上15km未満 | ¥7,100 |

| 15km以上25km未満 | ¥12,900 |

| 25km以上35km未満 | ¥18,700 |

| 35km以上45km未満 | ¥24,400 |

| 45km以上55km未満 | ¥28,000 |

| 55km以上 | ¥31,600 |

※2025年5月時点の国税庁の情報を基に作成

ガソリン代の扱いは定額支給がシンプル

ガソリン代の実費を精算する方法は、価格変動の管理が煩雑になるため一般的ではありません。 多くの企業では、上記の非課税限度額を上限とした距離別の定額支給に、ガソリン代や車両の維持費を含めて考える方法を採用しています。

通勤距離の測定方法を統一する

不公平感をなくすため、従業員の自己申告に頼るのではなく、Googleマップ等の地図アプリを使用し、住民票記載の住所から事業所までの最短(または最も合理的)な経路を会社の基準とするなど、測定方法を統一することが重要です。

東京都心部などの駐車場の注意点

駐車場代が高額な都市部では、駐車場の確保と費用負担は大きな問題です。 会社が駐車場を提供しない場合は、「駐車場は従業員が自己の責任と負担において確保すること」を規程に明記し、入社時や許可申請時にも丁寧に説明しておきましょう。

企業が知っておくべきマイカー通勤の法的リスク

規程整備とあわせて、企業が負う可能性のある法的リスクを正しく理解しておきましょう。

- 運行供用者責任

会社の車(社有車)を通勤に貸与している場合など、企業に「運行支配」および「運行利益」があると判断されると、使用者責任とは別に「運行供用者責任」を問われる可能性があります。 - 通勤災害の認定

従業員が合理的な経路で通勤中に事故に遭った場合は「通勤災害」として労災保険が適用されます。 企業は、日頃から安全運転教育を行うなど「安全配慮義務」を果たすことが望まれます。 - 飲酒運転・無免許運転の防止

規程に懲戒解雇を含む厳罰を定めるとともに、定期的な免許証の確認やアルコールチェック、啓発活動を行い、絶対的な防止に努めましょう。

就業規則のマイカー通勤規程のひな形を活用しましょう

マイカー通勤制度は、適切に運用すれば従業員の通勤利便性を高め、企業にとっても人材確保に繋がるメリットがあります。その成功の鍵は、リスクを網羅し、公平性を担保した「マイカー通勤規程」にあります。

まずは、本記事でご紹介したひな形をダウンロードし、自社の状況に合わせてカスタマイズすることから始めてみてください。規程の導入や変更で不明な点があれば、社会保険労務士などの専門家に相談することも、確実なリスク管理のために有効な手段です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

給与計算はAIで自動化できる?RPAとの違いや仕事がなくなるのかも解説

近年、AIを活用した給与計算が注目されています。AIは、勤怠データの取り込みや給与計算、社会保険料の算出、給与明細の作成までを自動化し、業務の効率化と正確性の向上に貢献します。しかし、AIとよく比較されるRPAとの違いは何か、どのようなメリ…

詳しくみる賞与明細書はアルバイトにも発行する?テンプレート付きで解説

アルバイトに賞与を支給するなら、賞与明細書の発行をしましょう。 賞与明細書は、アルバイトが自分の収入を正確に把握するために欠かせない書類であり、税金や社会保険料の計算をするうえでも大切です。 しかし、「どんな項目を記載すればいいの?」といっ…

詳しくみる給与計算ミスの対処法は?間違いが多い会社の特徴やリスク、事前に防ぐ方法も徹底解説

給与計算のミスは、従業員の生活に直接影響するだけでなく、会社への不信感にもつながる重大な問題です。しかし、給料計算の間違いが多いと感じる従業員は少なくありません。 この記事では、なぜ給与計算のミスが頻発するのか、その具体的な原因とリスクを明…

詳しくみる退職金規定がない場合は退職金をもらえない?支払われるケースや税務の注意点を解説

退職金は退職後の生活を支える重要な制度ですが、すべての企業が退職金規定を設けているわけではありません。規定がない会社では、支払われるのかどうか不安になることもあるでしょう。しかし、規定がなくても退職金がもらえるケースがあります。 本記事では…

詳しくみる福利厚生で社宅を運用する際のトラブル4選!法人の課題と解決策を解説

福利厚生として社宅の導入を検討しているものの「トラブルが起こりそうで不安」「トラブルにうまく対処する方法は?」といった不安や疑問を感じている方も多いでしょう。 そこで今回は、法人の福利厚生制度として社宅が人気な理由を紹介するとともに、社宅で…

詳しくみる従業員の所得税はいつ払う?納期や納付方法、納付期限を過ぎた場合を解説

従業員の給与には所得税が課せられます。企業は、給与から徴収した所得税を納付期限までに納めなくてはなりません。 当記事では、所得税の納付期限や納付方法、特例などについて解説します。納付期限を過ぎた場合には、ペナルティが発生する場合もあります。…

詳しくみる