- 更新日 : 2025年7月11日

就業規則における昇給の記載例|テンプレートをもとに規定例や記載なしの注意点も解説

昇給は、企業の成長と従業員のモチベーションに欠かせない制度です。そのルールを就業規則にどう定めるかは、人事労務管理における重要な課題です。曖昧な規定は従業員の不信感を招き、労使トラブルの原因ともなりかねません。

本記事では、就業規則における昇給規定の重要性から、関連する賃金規定や最低賃金の考え方、さらには「昇給なし」の場合の適切な対応、休職・休日と昇給評価の関連に至るまでわかりやすく解説します。実務でそのまま使える就業規則のテンプレートも紹介していますので、ぜひご活用ください。

目次

就業規則における昇給規定の記載義務

労働基準法第89条3号の2では、企業が昇給に関するルールを設ける場合には、それを就業規則に明記することを義務付けています。これは、労働条件を明確にすることで労働者を保護し、労使間のトラブルを未然に防ぐためです。明確な昇給ルールがあれば、従業員は自分の将来の処遇を見通しやすくなり、安心して働ける職場環境の整備につながります。

就業規則に昇給規定を設けるメリット

企業が就業規則に昇給規定を整備するメリットは多岐にわたります。

- 従業員のモチベーション向上

公平な評価に基づく昇給制度は、従業員の働く意欲を高めます。 - 生産性の向上

モチベーションの高い従業員が増えることで、組織全体の生産性が向上します。 - 優秀な人材の獲得と定着

昇給の仕組みが明確であれば、採用活動における企業の魅力が向上し、既存社員の離職防止にもつながります。 - 労務管理の透明性と公平性の確保

昇給基準が明文化されることで判断が属人的になることを防ぎ、透明性と公平性が担保されます。 - 法令遵守(コンプライアンス)への対応

昇給に関する規定を整備することで、労働基準法などの関連法令を遵守した企業運営が可能となります。

このように、昇給制度の整備は、従業員の満足度向上と組織全体の活性化に大きく貢献します。

就業規則に昇給の記載がない場合のリスク

就業規則に昇給に関する記載がない、あるいは曖昧な内容しか書かれていない場合、企業は以下のようなリスクを抱えるおそれがあります。

- 従業員の不満・不信感の増大

昇給の基準や時期、判断方法が不明確なままだと、従業員は自分の評価や待遇に不満や不信感を抱きやすくなります。 これがモチベーションの低下や人材流出につながることもあります。 - 労使トラブルにおける不利な立場

昇給をめぐって従業員とトラブルになった際に、会社の判断基準を明確に示せなければ、紛争が長期化・複雑化する恐れがあります。 - 行政指導や勧告の可能性

労働基準監督署による調査を受けて、就業規則の不備が認められると、是正勧告を受ける可能性があります。 - 採用活動への悪影響

昇給制度が整備されていない、あるいは不明確な企業は求職者から敬遠され、応募者数の減少や人材確保が困難になる要因となり得ます。

このようなリスクを回避するためにも、昇給に関するルールを就業規則に明文化することが重要です。

就業規則に規定すべき昇給の種類

昇給にはいくつかの種類があり、それぞれ目的や性質が異なります。自社の経営戦略や人事方針に合った昇給の種類を理解し、適切に就業規則に反映させることが重要です。

定期昇給

定期昇給は、毎年決まった時期に実施される昇給です。年齢や勤続年数に応じて昇給額が決まる方式や、人事評価の結果に基づいて昇給額が変動する方式などがあります。従業員にとっては生活設計が立てやすく、企業にとっては計画的な人件費管理が可能になるというメリットがあります。

臨時昇給(特別昇給)

定期昇給とは別に、従業員の優れた業績や特別な功績、あるいは会社の業績が著しく好調な場合などに不定期で行われる昇給です。従業員の努力に対して即座に報いることで、モチベーションを向上させる効果が期待できます。

ベースアップ(ベア)

ベースアップは、個々の従業員の評価とは関係なく賃金テーブル自体を引き上げ、全従業員の基本給を一律に増額させる昇給です。主に物価上昇への対応や、世間水準との格差是正などを目的として行われます。実施には原資が必要となるため、慎重な経営判断が求められます。

その他の昇給(職務昇給・資格昇給など)

上記以外にも、より高度な職務への異動や責任範囲の拡大に伴う「職務昇給」、特定の公的資格や社内資格の取得を奨励し、手当を支給する形での「資格昇給」などがあります。これらは従業員のスキルアップやキャリア形成を後押しする有効な手段となります。

就業規則に規定すべき昇給の項目

昇給規定を就業規則に定める際は、労使間の認識にズレが生じないように、以下のような項目を定めることが重要です。

昇給の原則・方針

会社がどのような考え方で昇給を実施するのか、その基本的な方針を示します。たとえば、「会社の業績、ならびに個々の従業員の勤務成績、能力、貢献度等を総合的に勘案して行う」といった方針を記載します。

昇給の決定要素(評価基準)

具体的にどのような要素に基づいて昇給の有無や額が決定されるのかを記述します。勤務成績、業務遂行能力、勤続年数、役職、会社業績への貢献度などが一般的な項目です。人事評価制度と連動させる場合は、その旨も明記します。

昇給の実施時期と頻度

昇給が行われる時期と頻度を具体的に定めます。「原則として毎年4月1日に実施する」など、実施日を特定することが一般的です。臨時昇給の可能性についても触れておくとよいでしょう。

昇給額または昇給率の決定方法

昇給額や昇給率について、詳細な昇給テーブルや評価ランクごとの具体的な金額・料率まで就業規則に記載する必要はありません。「人事評価の結果および会社の業績に基づき、別途定める賃金規定に従って個別に決定する」といった形で、具体的な決定プロセスがわかるようにします。

昇給を行わない、または減給する場合の条件

昇給が見送られる場合や、減給の可能性についても、該当する場合には明記しておくことが望ましいです。たとえば、「著しく勤務成績が不良な場合」「懲戒処分を受けた場合」「会社の業績が著しく悪化した場合」などが考えられます。ただし、減給の規定を設ける際は労働契約法や労働基準法の制約に注意が必要です。

休職者の昇給の取り扱い

休職期間中の昇給の取り扱いについては、別途賃金規定で定めるか、昇給規定に明記することが望ましいです。たとえば「休職期間中は、原則として昇給の対象期間としない。ただし、復職後の勤務状況や貢献度を考慮し、個別に昇給の可否を判断することがある。」といった記載が考えられます。

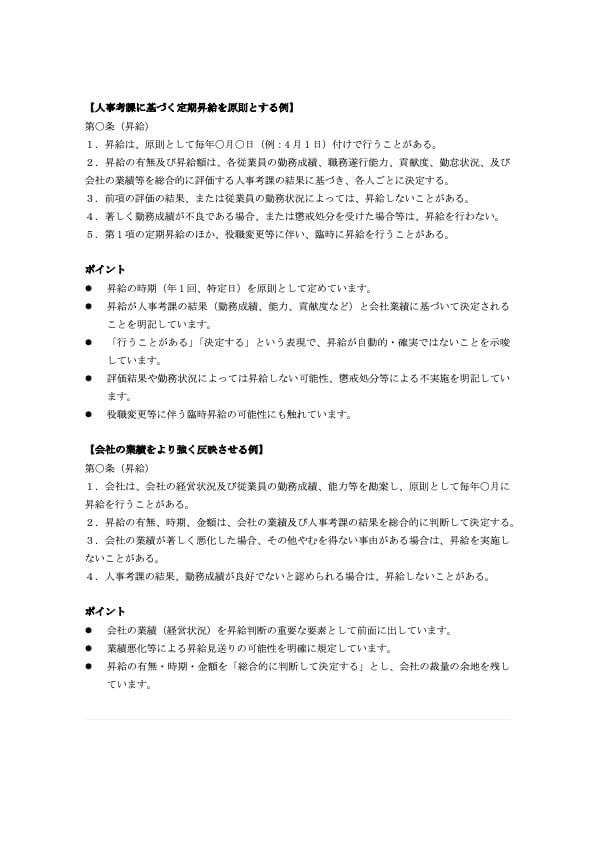

就業規則における昇給の記載例・テンプレート

マネーフォワード クラウドでは、昇給規定の具体的なイメージを掴んでいただくために、昇給の規定例を含む就業規則のテンプレートをご用意しました。

昇給の規定を運用する上での注意点もまとめておりますので、あわせてご確認ください。なお最終的な導入にあたっては、必ず社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

就業規則に昇給規定を新設・変更する際の法的手続き

就業規則に昇給規定を新たに導入したり、既存の規定内容を見直したりする際には、労働基準法に定められた手続きを遵守する必要があります。

従業員代表からの意見聴取の実施

就業規則を作成または変更する際は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその組合、ない場合は労働者の過半数代表者から意見を聴かなければなりません。その意見を記した書面(意見書)を作成し、署名または記名押印を得る必要があります。なお、意見書に反対意見が記載されていても、届出自体は可能です。

所轄労働基準監督署への届出義務

作成・変更した就業規則は、前述の意見書を添付して、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、この届出が義務付けられています。

全従業員への周知徹底

就業規則は、届出を行っただけでは効力を持ちません。その内容を全従業員に周知して初めて有効となります。周知方法としては、書面での交付、社内イントラネットへの掲示、事業場内の見やすい場所への掲示など、従業員がいつでも容易に確認できる状態にしておくことが求められます。

就業規則の昇給規定と関連する規定

昇給規定は単独で存在するものではなく、就業規則内の他の規定、特に賃金に関連する規定と密接に関連しています。

賃金規定

昇給は基本給や諸手当の変動を伴うため、賃金全体のルールを定める「賃金規定」との整合性が重要です。就業規則本則に昇給の大枠を定め、具体的な昇給テーブルや評価に応じた昇給率などは、別途賃金規定で詳細に定める運用が多く見られます。この場合、就業規則には「昇給に関する詳細は、別途定める賃金規定による」といった委任規定を設けるのが一般的です。

最低賃金

就業規則には最低賃金額を記載する義務はありませんが、すべての賃金が、地域別最低賃金および特定(産業別)最低賃金を下回らないようにすることが重要です。昇給規定や賃金規定を設計する際には、最低賃金を下回る従業員が発生しないよう意識しましょう。特に「昇給なし」の場合や昇給額が少額な場合に、最低賃金の改定によって既存の賃金が最低賃金を下回らないよう細心の注意が必要です。

人事評価制度

昇給を評価に基づいて決定する場合、人事評価制度と昇給規定を連携させることが大切です。評価項目、評価基準、評価プロセスなどがどのように昇給に反映されるのか、誰が見ても分かる昇給の根拠が明確になることで、従業員からの信頼につながります。

休職・休日に関する規定

休職期間中の昇給の取り扱いや、休日の取得が不利益な評価につながらないことなどを明確にしておくことは、従業員にとっての公平感や納得感を高める上で重要です。これらは昇給の根拠となる勤怠評価や人事評価の公平性を保つためにも欠かせない要素です。

昇給規定と就業規則全体の見直しで、魅力ある職場環境へ

昇給は従業員の貢献に報い、生活やキャリアを支える上で非常に重要な労働条件です。就業規則に明確で公正な昇給規定を定めることは、従業員のエンゲージメント向上や企業の持続的成長にもつながります。

本記事で提供したテンプレート(規定例)や各種記載例の考え方を参考に、最低賃金法などの法令を遵守しながら、賃金規定・人事評価制度・休日や休職に関する規定などとの整合性も図りながら、自社に最適な制度づくりを行いましょう。「昇給なし」や「昇給に関する記載がない」といった状況は早期に解消し、透明性の高い就業規則への見直しが望ましいです。

就業規則の策定や改定は、専門的知識が要求される業務です。不明な点や判断に迷う場合は、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

賃金規程とは?作成の流れやポイント、開示義務について解説

賃金規程は就業規則の項目の1つで、働くうえで賃金に関する決まりごとを記載した書類です。10人以上雇用する場合は、就業規則の作成や届け出が義務付けられています。必ず記載する事項と、企業独自での規程について記載が必要です。作成する際には、最低賃…

詳しくみる大分県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も

大分県でビジネスを展開する際、給与計算は従業員との信頼関係を築くためにも欠かせない業務です。しかし、法改正や税制の変更に迅速に対応することは難しく、自社で全てを管理するのは負担が大きくなります。 この記事では、大分における給与計算代行サービ…

詳しくみる退職金共済と退職金制度の違いは?中退共の仕組みや退職金制度の選び方を解説

退職金制度は、従業員の将来の安心を支える大切な仕組みです。制度には「退職金共済」と呼ばれる制度もあります。 とくに中小企業向けの「中小企業退職金共済(中退共)」は、国の助成を活用しながら簡単に導入できる制度として注目されているのが特徴です。…

詳しくみる退職後の住民税の手続きを徹底解説!会社と退職者本人がそれぞれやるべきこととは?

退職者の住民税は、在職中と支払い方が大きく変わるため、「いつ、いくら請求されるのだろう」「何か手続きが必要なのだろうか」と不安に感じる方も少なくありません。住民税は前年の所得に対して課税されるため、退職して収入がなくなった後も支払い義務が生…

詳しくみる定額減税における新入社員の扱い- 扶養の対象かどうかなど解説!

新入社員が親の扶養控除対象になるかどうかは、企業の人事担当者にとって重要な問題です。特に、定額減税の適用に関しては、扶養控除の適用範囲を正確に把握することが求められます。 本記事では、定額減税における新入社員の扶養控除の扱いについて、親が勤…

詳しくみる給与計算の正しい方法とは?やり方や流れ、ポイントを解説

給与計算の流れは、【①総支給額を計算→②控除額を計算→③差引総支給額を計算】という3段階で進めます。 当記事では、従業員やパートの給与計算の手順と方法について、わかりやすくお伝えします。 将来自分が給与の支払いを行う立場になったときに慌てな…

詳しくみる