- 更新日 : 2025年12月8日

就業規則の賞与規定の記載例・サンプル|賞与なしの場合の注意点も解説

賞与は従業員の意欲向上と企業の成長には不可欠です。しかし、賞与に関するルールを就業規則にどう定めるべきか、多くの企業担当者が悩むポイントです。曖昧な規定は、将来の労使トラブルの原因ともなりかねません。

「賞与の記載は就業規則上の義務なの?」「賞与規定に記載なしでも問題ない?」「賞与を支給することがあるという曖昧な表現で大丈夫?」といった具体的な疑問に答えながら、適切な賞与規定を作成するための重要なポイントについて詳しく解説します。具体的な記載例は、以下よりダウンロードしてご活用ください。

目次

就業規則の賞与規定の記載例の法的根拠と記載義務

賞与は、労働基準法上の「賃金」に該当します。しかし、法律で企業に賞与の支給が義務付けられているわけではありません。

重要なのは、就業規則や労働契約で賞与の支給条件や金額の算定方法などを定めた場合、企業はその規定に従って賞与を支払う義務が生じるという点です。つまり、賞与制度を設けるのであれば、そのルールを就業規則等で明確に定めることが、労使双方にとっての安心と信頼に繋がります。

就業規則の賞与規定「記載あり」と「記載なし」の比較

賞与について就業規則に「記載あり」の場合と「記載なし」の場合では、企業と従業員双方にとってどのような認識の違いが生じるのでしょうか。それぞれのメリット・デメリットを比較検討します。

記載ありの場合

最大のメリットは、賞与に関するルールが明確化され労使双方の予測可能性が高まる点です。従業員は支給への期待感を持ちやすく、企業は計画的な人件費管理が可能です。留意点としては、一度定めたルールには拘束され、業績悪化時でも規定に縛られる可能性があることです。そのため、業績変動に対応できる柔軟な規定設計が求められます。

記載なしの場合

記載なしの場合、企業は賞与支給の法的義務を原則として負いません。しかし、前述の通り、支給実績が積み重なると労使慣行とみなされるリスクがあります。また、従業員のモチベーション維持や採用競争において不利になる可能性も否定できません。賞与を支給する意思があるにもかかわらず記載していない場合、従業員の不信感を招く恐れもあるため、慎重な判断が必要です。

就業規則の賞与規定の記載事項

賞与規定を就業規則に設ける場合、どのような内容を盛り込むべきでしょうか。基本的な要素とトラブル防止に役立つより詳細な項目について解説します。

必須記載事項

- 支給対象者

賞与の支給を受けられる従業員の範囲を明確にします。 - 支給時期

いつ賞与を支給するのか、具体的な月などを定めます。 - 賞与の決定方法

賞与の金額をどのように決定するかの基本的な考え方を示します。

任意記載事項

必須項目に加え、以下の詳細なルールを定めることで、運用上の混乱や紛争を未然に防ぎ、公平性と透明性を高められます。

- 支給日在籍要件

賞与の支給日に会社に在籍していることを支給の条件とするか否かを明記します。これにより、支給日直前に退職した従業員への対応が明確になります。 - 試用期間中の取り扱い

試用期間中の従業員が賞与の支給対象となるか、対象となる場合には計算方法などを定めます。 - 休職期間・欠勤・懲戒処分等の影響

休職していた期間、欠勤日数、あるいは懲戒処分を受けた場合に、賞与の算定にどのように影響するのか(減額や不支給の条件)を具体的に定めます。 - 不支給または減額事由

上記以外にも、どのような場合に賞与が支給されない、または減額されるのかを具体的に列挙します。 - 算定対象期間

いつからいつまでの勤務や業績を評価して賞与額を決定するのか、その期間を明示します。

就業規則の賞与規程の具体的な記載ポイント

賞与規定にはさまざまな記載の仕方があり、また企業の考え方によって記載内容も変わってきます。ここでは代表的なパターン別に、就業規則への記載ポイントを解説します。

通常賞与(夏季・冬季賞与)と決算賞与を設ける場合

多くの企業で採用されている年2回(夏季・冬季など)の定期的な賞与とは別に、年度末の会社業績に応じて支給する決算賞与を設ける場合があります。

決算賞与は、その支給の有無や支給額が会社の業績に大きく左右されることを明確に記載することが重要です。「会社の業績が著しく良好な場合に、利益の一部を従業員に還元するため支給することがある」といった表現を用い、支給の決定プロセス(例:取締役会の決議によるなど)も定めておくとよいでしょう。

通常賞与と決算賞与をそれぞれ別の条文で規定するか、同一条文内で明確に区別して記載します。

「賞与なし」と記載する場合

企業の方針として、賞与を支給しないことを明確にするため、就業規則に「賞与は支給しない」とあえて記載するケースもあります。これにより、賞与に関する従業員の無用な期待を防ぎ、労務管理上の混乱を避ける目的があります。特に創業期や業績が不安定な企業、あるいは年俸制で賞与分が月給に含まれている場合などに見られます。ただし、将来的に賞与制度を導入する可能性も考慮し、安易な記載は避け、慎重な検討が必要です。

「賞与を支給することがある」と記載する場合

多くの就業規則で「賞与は、会社の業績および個人の勤務成績等を勘案し、支給することがある」という表現が用いられます。

これは、賞与の支給を会社の業績やその他の状況に連動させ、必ずしも毎年・毎回定額を支給する義務を負わないようにするための、企業にとって重要な表現です。業績悪化時などに賞与の支給を見送ったり、減額したりする経営判断の余地を残せます。

ただし、この表現を用いたとしても、まったく合理性のない恣意的な不支給や減額が認められるわけではない点に注意が必要です。支給の可能性があることを示唆しつつ、企業の裁量を確保するバランスが求められます。

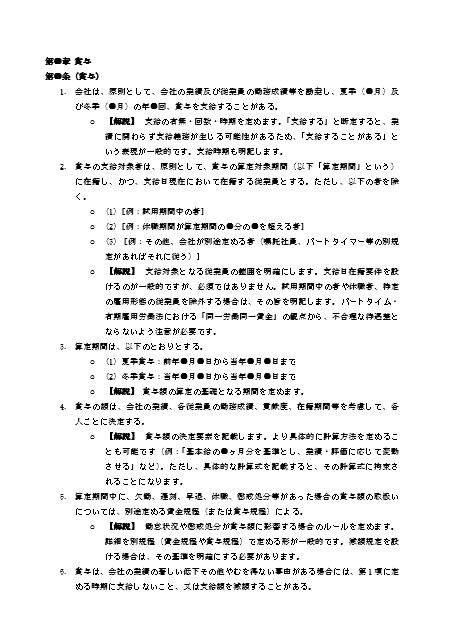

就業規則の賞与規程の記載例・サンプル

「実際にどのような条文にすればよいのかわからない」という声にお応えし、本記事で解説したポイントを踏まえた記載例・サンプルをご用意しました。

支給対象者、算定期間、支給額の決定方法、支給日在籍要件、欠勤等の取り扱い、業績悪化時の措置など、就業規則に必要な賞与関連の条項例とその解説が含まれています。

このサンプルを参考に、自社の状況に合わせてカスタマイズすることで、適切な賞与規定の作成にお役立ていただけます。

就業規則の賞与規定の作成・変更時のポイント

賞与規定を新たに設けたり、見直したりする際には、法的な手続きや従業員への配慮が不可欠です。特に注意すべき点を押さえておきましょう。

賞与規定の適用範囲

賞与規定が正社員のみを対象とするのか、パートタイム労働者や契約社員なども含むのかを、就業規則の総則(適用範囲)部分、あるいは賞与規定自体で明確にする必要があります。賞与支給対象が単に「従業員」と記載がある場合、具体的にどの範囲の雇用形態の人々を指すのか、誤解が生じないようにしましょう。

労働条件の不利益変更と周知義務

既存の賞与規定を従業員にとって不利益な内容に変更する場合(例:支給基準の厳格化、支給額の減額など)、原則として従業員の個別の同意が必要です。

ただし、変更に合理的な理由があり、変更後の就業規則を全従業員に周知するなどの一定の要件を満たせば、個別の同意なく変更できる場合もありますが、そのハードルは非常に高いです。

また、新たに作成・変更した就業規則は、必ず全従業員に周知する義務があります(労働基準法第106条)。周知方法としては、事業所内への掲示や書面の交付、社内イントラネットでの共有などが挙げられます。

公平性と透明性を保つ

賞与の査定や支給額決定において、客観的で公平な基準を用いることが極めて重要です。評価基準やプロセスが不明確だと、従業員の不満や不信感を招きモチベーション低下に繋がります。誰が、いつ、何を基準に評価するのかを可能な範囲で明確にし、従業員が納得できる運用を心がけましょう。恣意的な運用とみなされないための工夫が求められます。

同一労働同一賃金の原則

パートタイム・有期雇用労働法により、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者など)の間で、賞与を含むあらゆる待遇について、不合理な差を設けることは禁止されています。

職務内容、責任の範囲、配置の変更範囲などが同じであれば、雇用形態が異なることを理由に賞与を不支給としたり、著しく低い額に設定したりすることは、「同一労働同一賃金の原則に反し、問題となる可能性があります。

就業規則の賞与規定を作成・変更するにあたって賞与の適用範囲を定める際には、この原則を常に意識することが大切です。待遇差を設ける場合には、その理由が客観的かつ合理的に説明できるものである必要があります。たとえば、正社員には業績への貢献度合いに応じた業績連動賞与を、パートタイマーには日頃の勤務への貢献に応じた寸志を支給するなど、それぞれの働き方や貢献に合わせた公平なルール作りが求められます。

就業規則の賞与規定は企業の成長と信頼の鍵

賞与制度は、従業員の日頃の努力と成果に報い、企業全体の活力や生産性を高めるための重要な人事制度です。就業規則に明確かつ公正な賞与規定を設けることは、労使間の無用なトラブルを未然に防ぎ、強固な信頼関係を築く上で不可欠といえるでしょう。

本記事で解説した賞与規定の記載例やサンプル、作成・変更時のポイントが、貴社の実情に即した適切な賞与制度を構築するための一助となれば幸いです。

賞与規定をはじめとする就業規則の作成や見直しに際しては、複雑な法的判断を伴うことも多いため、社会保険労務士などの専門家に相談し、法的に問題がなく実効性のあるものを作成することを強くお勧めします。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

中間管理職とは?役割や平均年収、板挟みなどのストレス対策、育成方法

中間管理職とは「ミドルマネジメント」とも呼ばれ、部下を育成しマネジメントする管理職であると同時に、さらに上位の管理職の部下としての役割を持つ役職のことです。板挟みのポジションであるため、ストレスを抱えやすい立場ともいえます。中間管理職の役割…

詳しくみる【最新】育休は子どもが何歳まで取れる?延長条件や男性の場合を解説

育児休業(育休)は、子どもが原則1歳になるまで取得できます。ただし、保育施設が見つからない場合などは、子どもが1歳6か月まで、さらにやむを得ない事情で育休を延長したい場合は、子どもが2歳になるまで取得できます。 育休は、子どもの育児に専念す…

詳しくみる双極性障害のある従業員に退職勧奨は可能?実施する流れや注意点を解説

双極性障害のある従業員に対し、企業側から退職を促すことは可能なのでしょうか? 本記事では、双極性障害のある従業員への退職勧奨が実施可能かを解説します。双極性障害のある従業員に対して、解雇が認められる条件や退職勧奨の進め方などを整理しました。…

詳しくみる【業務別】人事の仕事にChatGPTをどう使う?活用シーンや導入ステップ、注意点を解説

近年、AI技術の進化により、ChatGPTのような高度な対話型AIが人事業務にも活用されるようになりました。特に、採用活動や労務管理、社員対応、研修・教育などの分野では、ChatGPTを導入することで業務の効率化が期待されています。本記事で…

詳しくみる退職後に必要な手続きの順番は?期限や準備物とあわせて流れを解説

退職後の手続きは、健康保険や年金、失業保険などの期限があるため、早めの対応が必要です。期限を過ぎたり、準備すべき書類などに不備があったりすると、トラブルにつながる可能性が高まります。 本記事では、手続きの順番や期限、必要な準備物について具体…

詳しくみるアルコール依存症による退職勧奨は違法?安全配慮義務と対応を解説

アルコール依存症を理由に退職勧奨が行われるケースは、企業にとって大きな課題です。依存症は病気であり、治療や休職を含めた適切な対応が求められます。一方で業務への支障が続く場合、懲戒処分や退職勧奨に発展することもあるでしょう。 本記事では、法的…

詳しくみる