- 更新日 : 2025年7月11日

就業規則における降格の記載例|記載なしのリスクや能力不足による降格人事の注意点も

企業の秩序維持や最適な人材配置を行ううえで、降格は時として必要な人事措置です。しかし、降格は従業員の労働条件に大きな変更を伴うため、その運用には細心の注意が必要です。特に就業規則における降格規定の整備は、トラブルを未然に防ぎ、適法な人事権行使の根拠となる重要な要素となります。

本記事では、就業規則における降格規定の考え方を中心に、その法的根拠、種類、適法な運用のための注意点、そして関連する各種書式や通知について具体的な記載例も示しながら解説します。

目次

そもそも降格とは

降格とは、一般的に従業員の役職や職位、職能資格などを引き下げる人事措置を指します。通常はこれに伴い、職務権限の縮小や賃金の減額(降格減給)が生じます。企業にとっては、従業員の能力や適性に応じた配置転換、組織の活性化、あるいは規律違反に対する制裁として行われる重要な人事戦略の一つと位置づけられます。しかし、従業員にとっては不利益変更となる可能性が高いため、慎重な対応が求められます。

降格の種類

降格は、その根拠によって大きく二種類に大別されます。

- 人事異動としての降格(職能資格制度上の降格や役職解任など)

- 懲戒処分としての降格

これらを区別しておくことは、就業規則の規定内容や降格を発令する際の手続き、法的妥当性の判断において重要な意味を持ちます。 降格の多くは人事異動として行われますが、理由や状況によっては懲戒に該当する場合もあります。

降格の法的根拠

降格の法的根拠として重要なのは、労働契約法と就業規則です。

労働契約法第15条は、懲戒処分について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする」と定めており、これは懲戒処分としての降格に直接適用されます。また、人事権に基づく降格であっても、権利の濫用に該当する場合は無効とされる可能性があります。そのため、就業規則に降格の要件や手続きを明確に定めておくことが、法的リスクを低減する上で不可欠です。

就業規則に降格規定の記載がない場合のリスク

就業規則に降格に関する記載がない場合、企業は降格処分の正当性を示す根拠を欠くことになります。特に懲戒処分としての降格は、就業規則にその種類や具体的な事由が明記されていなければ、原則として行うことができません。人事異動としての降格についても、規定がない場合は従業員の同意を得る必要性が高まり、無効や権利濫用と判断される可能性があります。このように、就業規則に降格の規定が存在しない状態は、企業にとって大きなリスクとなり得ます。

就業規則の降格規定を記載するポイント

実際に就業規則へ降格規定を盛り込む際には、企業の状況や運用目的、降格の種類に応じて適切な内容を定める必要があります。ここでは、規定作成時の考え方と重要なポイントを解説します。

人事異動としての降格規定

能力不足や適格の欠如などを理由に、人事上の判断で降格を行う場合の規定です。職能資格制度や役職任用制度と関連付けて規定することが一般的で、降格の要件、評価基準、手続きの流れを明記します。権利濫用による恣意的な降格は行わない旨も明記するとよいでしょう。

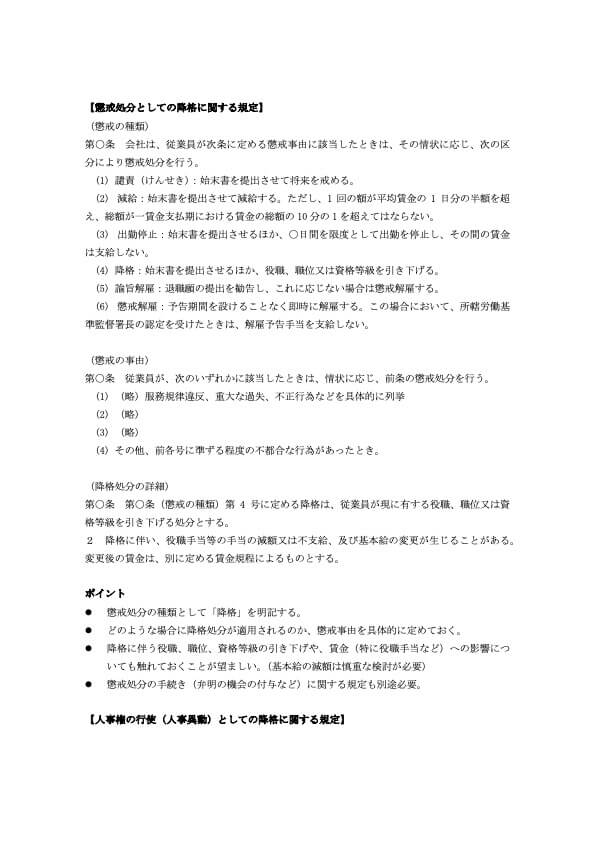

懲戒処分としての降格規定

懲戒処分として降格を行う場合、その種類と事由を就業規則に明記しておく必要があります。どのような場合に降格処分が下されるのか(懲戒事由)を具体的に列挙します。懲戒権の濫用と判断されないよう、事由と処分の重さのバランス、適正な手続きを明文化することが大切です。

降格に伴う賃金変更(降格減給)

降格により役職や職能資格が変更された場合、通常は賃金も変更されます。就業規則や賃金規程に、降格によってどの賃金項目がどのように変更されるのかを明確に定めておく必要があります。 これにより、降格後の賃金についての見通しが立てやすくなり、無用な紛争を避けられます。

就業規則における降格の記載例・サンプル

降格に関する就業規則の規定について、より具体的なイメージを持っていただけるよう、記載例のサンプルをご用意しました。

以下のリンクからダウンロードして、就業規則作成・見直しの参考にしてください。

降格を適法かつ円滑に進めるための注意点

就業規則に降格規定を設けたとしても、その運用を誤れば法的な問題が生じかねません。ここでは、降格を適法かつ円滑に進めるための注意点を解説します。

降格権の濫用に当たらないための要件

人事異動としての降格であれ、懲戒処分としての降格であれ、企業の判断が常に認められるわけではありません。権利の濫用と判断されれば、その降格は無効となる可能性があります。判断にあたっては、降格の必要性、対象従業員の選定の合理性、降格措置の相当性(不利益の程度)、手続きの妥当性などが総合的に考慮されます。たとえば、些細なミスを理由に大幅な降格や減給を行うことは、権利濫用と判断される可能性が高いです。

客観的で合理的な理由と社会通念上の相当性

特に懲戒処分としての降格の場合、労働契約法第15条に基づく「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められます。客観的に合理的な理由とは、誰が見ても納得できるような具体的な違反行為があったかどうか、社会通念上の相当性とは、その違反行為の処分の重さが常識的な水準で妥当といえるかを判断するものです。これらの要件を満たさない降格は無効と判断されます。

事前の警告や指導、改善機会の付与

能力不足を理由として人事的な降格を行う場合、いきなり降格に踏み切るのではなく、事前に具体的な問題点を指摘し、改善のための指導や教育研修の機会を与える必要があります。それでも改善が見られない場合に、初めて降格を検討するという段階的な対応が重要です。こうしたプロセスを経ることで、降格の客観的合理性や相当性が補強され、紛争リスクを低減できます。これらの指導や改善機会の付与は、記録として残しておくことが望ましいです。

降格対象者への説明と通知書の必要性

降格は対象となる従業員に重大な不利益をもたらすため、企業側は丁寧な説明責任を負います。降格の判断に至った具体的な理由、根拠となる就業規則の条項、降格後の処遇(役職、職務内容、賃金など)について、誠意を持って説明する必要があります。その上で、最終的な決定は通知書で交付することが重要です。通知書には、降格の事実、発令日、根拠条文、変更後の処遇などを明記します。

降格の同意書の必要性

降格の実施にあたっては、就業規則に適切な降格規定があり、その範囲内で適法に行われる懲戒処分や人事権行使による降格であれば、原則として個別同意は不要です。しかし、就業規則の規定を超えた不利益変更となる場合や、規定内容が曖昧な場合、あるいはトラブルを防止したい場合には、従業員から同意書を取得することが望ましいケースもあります。まずは自社の就業規則の規定内容と降格の個別事情を照らし合わせ、法的な有効性を確認することが重要です。

降格の社内通知の必要性

降格人事が決定した場合、その事実をどこまで社内で情報共有するかは、慎重な判断が必要です。役職変更など組織図に関わる場合は一定範囲への通知が必要になることもありますが、個人の名誉やプライバシーに配慮し、公表範囲は最小限に留めるべきです。特に懲戒処分としての降格の場合は、情報の扱いを誤ると名誉毀損につながる恐れもあるため、原則として非公開とするか、ごく限られた関係者のみに留めるべきでしょう。

降格に関してよくある質問

ここでは、降格に関して人事担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

降格に伴い、どの程度まで賃金を減額できる?

降格に伴う賃金の減額については、労働基準法第91条に定めのある減給制裁とは異なり、直接的な上限規制は受けません。これは、降格が役職や資格の変更に伴う職務内容や責任の変更を反映した結果としての賃金変更と解されるためです。ただし、人事権に基づく降格であっても、賃金の減額幅が著しく大きい場合は、降格そのものの有効性や権利濫用が問われる可能性があります。就業規則や賃金規程に、降格後の賃金に関する明確な根拠規定を設けることが重要です。

就業規則では、試用期間の降格に関する記載も必要?

試用期間に関する就業規則の記載も重要です。一般的には、試用期間の長さ、試用期間中の労働条件、試用期間満了時の本採用可否に関する判断基準や手続きなどを定めます。たとえば、試用期間中に従業員として不適格と認めた者は本採用せずに解雇することがある旨や、その場合の手続きについて明記します。降格とは直接関連しませんが、就業規則における基本的な記載事項の一つとして整備しておくべき項目です。詳細な記載例は、一般的なモデル就業規則なども参考にするとよいでしょう。

適切な就業規則の整備と運用で、健全な組織運営を

降格は、企業にとっては組織運営や人材配置において重要な施策である一方、従業員に大きな影響を及ぼします。その適法性と妥当性を確保するためには、就業規則に明確な根拠規定を設けることが不可欠です。その際には、降格の種類に応じた規定の考え方、手続きの明文化、権利の濫用とならないための客観的・合理的理由の存在と社会通念上の相当性の確保が重要です。日頃からの従業員への適切な指導やコミュニケーションも、トラブルを防ぐ上で大切なポイントです。

就業規則の作成や見直し、あるいは具体的な降格事案への対応に際しては、労働法規や判例に詳しい弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談し、自社の状況に即したアドバイスを受けることをおすすめします。専門家のサポートを得ながら適切な就業規則を整備・運用することで、法令を遵守しつつ、公平で透明性のある組織運営を実現できるでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

育児休業給付金はどう申請する?2回目以降の流れや支給申請書の記入例を解説

育児休業を取ると、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。ハローワークへの支給申請は原則事業主が行いますが、申請者が直接申請することも可能です。 本記事では、育児休業給付金の2回目以降の支給申請手続きについて解説します。申請の流れや申請書…

詳しくみる【テンプレート付き】産休はいつから?正社員やパート、公務員、男性の場合と手当金まとめ

産休とは、産前休業と産後休業の2つの期間を合わせたものです。女性労働者は雇用形態に関係なく14週間取得できます。産前休業は任意のため取らなくてもいいですが、産後休業は必ず取らなくてはいけません。男性は2022年から男性版産休と呼ばれる出生時…

詳しくみる復職とは?休職から復職の流れや復職支援の取り組み、対応について解説

会社員生活をしていると、不慮の事故で大怪我をしたり、精神的な不調で仕事を続けたりすることが困難になるケースもあります。こうした場合、比較的長い期間の休職を余儀なくされることになります。休職していた労働者がもとの職場に戻る仕組み、それが復職で…

詳しくみる雇用契約書で必須の記載事項は?労働基準法に基づいた作成方法を解説

雇用契約書には終業場所や労働時間、賃金、休憩・休日など、労働基準法で定められた記載事項を明記する必要があります。 本記事では、労働基準法に基づいた正確な作成方法と必須記載事項を解説します。契約内容を明確にすることで、労使間でのトラブルを防ぎ…

詳しくみる産休とは?もらえるお金や取得条件、期間、会社の手続きまとめ

産休とは、産前休業と産後休業を合わせた休みのことです。産前は6週間(42日)、産後は8週間(56日)の14週間休業を取得できます。産前は雇用形態に関係なく、誰もが取得可能です。産休中は給料が払われないのがほとんどのため、出産手当金をもらい、…

詳しくみる面接官の役割とは?質問の例文や意図、タブー、人材を見極めるコツを解説

企業が人材を採用する場合には、面接官による面接が行われることが通常です。正社員だけでなく、パートやアルバイトなど非正規雇用の採用においても面接を実施する企業もあるでしょう。 当記事では、採用における面接官の役割について解説します。面接におい…

詳しくみる