- 更新日 : 2025年7月11日

就業規則の休職規定|必須項目・記載例からモデル就業規則、退職時の注意点まで解説

従業員が病気やケガなど、さまざまな理由で一時的に労務を提供できなくなることは、企業活動において起こり得る事態です。このような場合に備え、多くの企業では休職制度を設けています。就業規則に休職に関する明確なルールを定めることで、労使双方にとって予測可能性が高まり、無用なトラブルを避けられます。

本記事では、就業規則における休職制度の基本的な考え方から具体的な規定内容、従業員・企業それぞれの立場で知っておくべきポイント、さらにはトラブル事例と予防策までわかりやすく解説します。休職規定を含む就業規則のテンプレートもご用意しましたので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

就業規則における休職とは

休職とは、労働契約を維持したまま、私傷病など従業員の事情により長期間労務提供を免除する措置です。労働基準法に直接的な規定はなく、休職制度の有無や内容は各企業の就業規則で任意に定められます。しかし、一度就業規則に規定すれば労働契約の一部となり労使を拘束します。労働契約法の基本原則(合意に基づく契約、信義誠実の原則)も、休職制度の解釈・運用で考慮される重要な法的背景となります。

休職と欠勤、休業、休暇の違い

休職と混同されやすい用語として「欠勤」「休業」「休暇」がありますが、これらの違いは以下のとおりです。

| 用語 | 意味 | 主な例 | 給与の有無 |

|---|---|---|---|

| 休職 | 労働契約は維持しつつ、私的な理由で長期間労務提供を免除されること | 私傷病休職、自己都合休職、起訴休職など | 原則無給 |

| 欠勤 | 本来労務を提供する義務がある日に、自己都合で労務を提供しないこと | 無断欠勤、病気による短期の休み(休職に該当しないもの) | 原則無給 |

| 休業 | 会社都合や法律の定めにより、労務提供が免除されること | 会社都合による休業、育児休業、介護休業、産前産後休業 | 給与に代わる法律に基づく手当・給付あり |

| 休暇 | 労働義務のある日に、労働者の権利または会社の承認により労務提供が免除されること | 年次有給休暇、子の看護等休暇、介護休暇、生理休暇、特別休暇(慶弔休暇、夏季休暇、リフレッシュ休暇など会社独自の法定外休暇) | 法定外休暇は会社の定めによる |

就業規則に休職規定を設ける必要性

就業規則に休職規定を設けることは、企業と従業員双方にメリットがあります。

企業にとっては労務管理が明確になるほか、すぐに解雇せずに従業員の職場復帰を待つ仕組みが構築されることで、将来的なトラブル防止にもつながります。一方、従業員にとっては、療養などのやむを得ない事情で一定期間仕事から離れられる制度があることで、雇用が継続されるという安心感が得られ、不測の事態への備えにもなります。

法律で義務付けられていなくても、休職に関するルールを明確にしておくことで労使双方が今後の見通しを立てやすくなり、安定した雇用関係の維持につながります。

就業規則に休職規定がない場合の注意点

就業規則に休職規定がない場合でも、従業員が長期欠勤したからといって企業がただちに解雇できるわけではありません。解雇には、客観的合理的理由と社会的相当性が求められる解雇権濫用法理が適用されます。

休職規定がないと、従業員が休職するたびに期間や待遇などの条件を個別に話し合って決める必要があり、手間がかかるうえ、トラブルや不公平感が生じやすくなります。将来的な対応の見通しを立てやすくし、公平に運用するためにも、休職規定を整備することが重要です。

就業規則における休職の種類

就業規則で定める休職には、その原因や目的に応じていくつかの種類があります。ここでは代表的な休職の種類と、それぞれの運用上のポイントについて解説します。

私傷病休職

私傷病休職は、業務外の病気やケガによって長期の療養が必要となった場合に利用される制度です。申請の際には、診断書の提出が求められるのが一般的です。期間は会社ごとにさまざまですが、数ヶ月〜1年半程度が多く、復職の際はこれまで通りの業務をこなせる状態まで回復しているかどうかが判断基準となります。特にメンタルヘルス不調の場合、プライバシー配慮、段階的な復職支援プログラム(試し出勤等)、再発防止策(休職期間の通算や業務負荷の調整)が重要です。厚生労働省の手引きも参考にしながら、一人ひとりの状況に応じた、きめ細やかな対応と慎重な判断が求められます。

自己都合休職

自己都合休職は、留学やボランティア活動など従業員の個人的希望によるもので、制度の有無や承認条件は企業の裁量が大きいです。私傷病休職と異なり、必ずしもすべての企業に設けられているわけではありません。通常、休職期間中は無給で、社会保険料の本人負担分は従業員が支払う形が一般的です。企業によっては、休職事由を限定したり、可能な期間や回数に制限を設けたりしています。

事故欠勤による休職

事故欠勤による休職は、業務災害や通勤災害以外の事故(私生活での交通事故など)が原因で長期間欠勤する場合に適用されることがあります。私傷病休職の一類型として扱われることも多く、就業規則の定めによってその取り扱いが決まります。

起訴休職(刑事休職)

起訴休職は、従業員が刑事事件で起訴された場合に、企業の秩序維持や社会的信用保護を目的として命じられる休職です。判決確定までは無罪と推定されるため、懲戒解雇などの厳しい処分をすぐに行うのではなく、一時的な対応として休職期間を設けることがあります。適用には就業規則への明確な根拠規定が必要で、休職期間中は無給とされるのが一般的です。企業としては、風評被害や社会的信用の低下(レピュテーションリスク)を防ぐために活用されています。

その他の休職

上記以外にも、企業によっては以下のような特別な目的に応じた休職制度を設けている場合があります。

- 組合専従休職:労働組合の業務に専従するために認める休職。

- 公職就任休職:従業員が国会議員や地方議員などの公職に就任し、職務に専念するために認める休職。

就業規則の休職規定における必須項目

休職制度を円滑に運用し、労使間の無用なトラブルを避けるためには、就業規則に具体的かつ明確なルールを定めることが不可欠です。ここでは、主要な項目における規定のポイントを解説します。

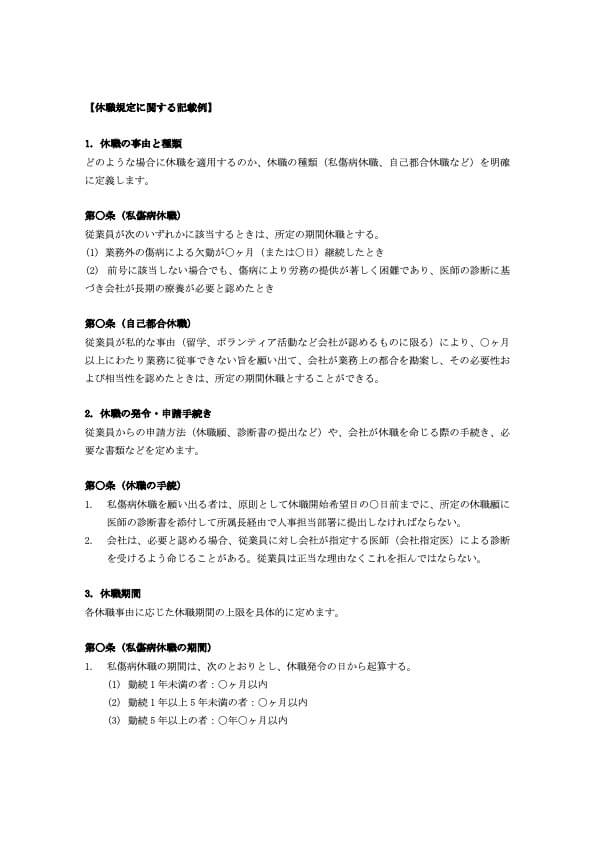

1. 休職の事由と種類

どのような場合に休職を適用するのか、休職の種類(私傷病休職、自己都合休職など)を明確に定義します。

2. 休職の発令・申請手続き

従業員からの申請方法(休職願、診断書の提出など)や、会社が休職を命じる際の手続き、必要な書類などを定めます。

3. 休職期間

各休職事由に応じた休職期間の上限を具体的に定めます。

- 上限設定

「〇年以内」や「勤続〇年未満の者は〇ヶ月、勤続〇年以上〇年未満の者は〇年、勤続〇年以上の者は〇年〇ヶ月」のように、勤続年数に応じて段階的に設定することが一般的です。 - 勤続年数との関連性

勤続年数に応じて休職期間に差を設ける場合は、その基準を明確に記載します。 - 通算規定

特にメンタルヘルス不調など再発の可能性がある傷病の場合、一度復職した後に同一または類似の事由で再度休職する場合に、以前の休職期間を通算するか否か、通算する場合の具体的なルール(例:復職後〇年以内に再発した場合は通算する、など)を定めます。 - 起算日

休職期間がいつから始まるのかを明記します。

4. 休職期間中の待遇

- 給与・賞与

「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき、休職期間中は無給とするのが一般的です。賞与の算定期間に休職期間が含まれる場合の取り扱い(例:査定対象期間から除外する)も定めておくと明確です。 - 社会保険料

休職期間中も健康保険や厚生年金保険などの被保険者資格は継続するため、社会保険料の本人負担が発生します。その徴収方法(例:会社が立て替えて復職後に精算、毎月本人から会社へ振込)を明記する必要があります。 - 退職金

休職期間を退職金算定のための勤続期間に含めるか否か(含めない、または一部のみ算入など)を定めます。

5. 休職期間中の従業員の義務

私傷病休職の場合は療養に専念する義務や、会社への定期的な状況報告義務などを定めます。

6. 復職の手続きと判断基準

従業員が復職を希望する際の手続きや、会社が復職の可否を判断する基準(主治医の診断書、産業医面談の実施など)を具体的に定めます。

- 判断基準

「休職事由が消滅し、従前の職務を支障なく遂行できる程度に回復したか」を客観的に判断します。 - 試し出勤制度

本格的な復職の前に、短時間勤務や軽作業から慣らす「試し出勤制度」や「リハビリ出勤制度」を設けることも有効です。その際の条件(期間、給与など)も定めておくと良いでしょう。

7. 復職できない場合の取り扱い

休職期間が満了しても、残念ながら復職ができない場合の措置を定めます。「自然退職(または自動退職)とする」または「普通解雇とする」という規定が一般的です。

就業規則に「休職期間が満了しても復職できない場合は自然退職とする」と明確に規定されており、かつ従業員に周知されている場合には、一般的に労働契約の自動的な終了(自然退職)と解釈されます。この場合は、解雇とは異なるため解雇予告や解雇予告手当の支払いは不要と解釈されることが多いです。

就業規則の休職規定の作成・変更時のポイント

休職規定を新たに作成したり、既存の規定を見直したりする際には、法的な手続きを遵守し従業員への周知を徹底することが重要です。

労働者代表の意見聴取(労働基準法第90条)

就業規則を作成または変更する際には、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)の意見を聴かなければなりません。同意までは求められていませんが、形式的に意見を聞くだけでなく、労働者に内容を丁寧に説明し、誠実に対応することが大切です。

労働基準監督署への届出(労働基準法第89条)

常時10人以上の労働者を使用している事業場では、作成または変更した就業規則を、労働者代表の意見書を添えて所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

従業員への周知徹底(労働基準法第106条)

作成または変更した就業規則は、従業員に周知しなければ効力が発生しません。作業場への掲示・備え付け、書面交付、イントラネット掲載などの方法で行います。

就業規則の休職規定に使えるモデル就業規則・ひな形・記載例

厚生労働省が提供している「モデル就業規則」は、休職規定を含む就業規則全体を作成する際の参考になります。しかし、これはあくまで一般的なサンプル(ひな形)であり、すべての企業の実情に適合するわけではありません。

また、マネーフォワード クラウドでも休職規定を含む就業規則の無料テンプレートをご用意しております。これらも参考にしながら、専門家のアドバイスも得つつ、自社に合った規定を作成していくことが望ましいでしょう。

就業規則の休職規定に関してよくある質問

ここでは、就業規則の休職に関して多く寄せられる質問とその回答をまとめました。

休職期間の平均はどのくらい?

休職期間の上限は就業規則で定められ、法律での一律規定はありません。私傷病休職の場合、勤続年数に応じて数ヶ月から1年半程度が一般的な範囲とされますが、これも企業により異なります。「平均的な休職期間」という公的な統計データはなく、自社の就業規則を確認することが最も重要です。

うつ病などのメンタルヘルス不調でも休職できる?

はい、精神的な不調(うつ病、適応障害など)のため医師が「療養のため就業が困難」と診断すれば、多くの場合、私傷病休職の対象となります。 企業はメンタルヘルス不調を理由とする不利益な取り扱いをしないよう配慮し、段階的な職場復帰プログラムの実施や業務内容の調整など、円滑な復職に向けた支援を行うことが求められます。

適切な休職制度を設計し、就業規則に定めましょう

休職制度は従業員が万が一の事態に陥った際のセーフティーネットであると同時に、企業にとっては人材を支え、組織の安定的な運営を行うための重要な仕組みです。この制度が効果的に機能するためには、明確で公正な就業規則の整備、法令遵守と誠実な運用が欠かせません。また、労使間の信頼関係を築くための丁寧なコミュニケーションも重要です。

本記事の内容が、従業員の皆さまにとってはご自身の権利と義務を理解する一助となり、企業の皆さまにとってはよりよい休職制度の設計・運用、そして労使間の信頼構築に繋がることを心より願っております。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

インシデントレポート(インシデント報告書)とは?書き方と記載例を解説

医薬品のミスや手術ミスなど、医療現場においてミスが起きてしまう場合もあります。そのようなミスが起きた際には、インシデントレポートの作成が必要です。当記事では、インシデントレポートの書き方や作成時の注意点、テンプレートや記載例を紹介します。イ…

詳しくみる【弁護士監修】改正障害者総合支援法とは?事業者が知るべき変更点と対応を解説

障害者総合支援法等の障害者支援関連の法律が、2022年4月、厚生労働省により改正が決定され、2024年4月(一部は2023年4月ないし10月)から施行されます。障害者総合支援法とはどのような内容の法律か、改正によって変わるポイントをまとめま…

詳しくみる社宅のルールを定める「社宅規程」とは?必要性や作成ポイントを解説

社宅を運用する場合は社宅規程を作成し、入居資格や費用負担の基準を明確にしておくことが大切です。 本記事では、社宅規程を作成する必要性や社宅規程に記載すべき項目を解説します。社宅規程を作成する際の参考にしてみてください。 社宅のルールを定める…

詳しくみる人事労務とは?仕事内容・法律・資格の違い、向いている人を解説

人事労務とは、従業員に関する業務全般のことです。業務内容は、人事と労務に大別されます。労働関係法に基づいて業務を行い、正確性や迅速性も必要です。 本記事では、人事と労務の違いや仕事内容、関連する法律・資格について解説します。人事や労務に向い…

詳しくみる外国人を雇用する際の手続きとは?必要書類と注意点も解説

外国人を雇用するにはさまざまな種類の手続きが発生します。それに伴い必要書類も多数存在するため、初めて外国人を雇用する企業は難しく感じるかもしれません。手続きや在留資格に関して誤った知識で対応すると、企業側が法的リスクを負う可能性があります。…

詳しくみる労働条件通知書とは?書き方・雇用契約書との違いや記載事項【テンプレートつき】

会社で人を雇う際、必要となるのが労働条件通知書です。労働条件通知ではなく、雇用契約書または労働契約書を取り交わす場合もあるようですが、問題はないのでしょうか?この記事では、労働条件通知書と雇用契約書(労働契約書)の違いを確認し、労働条件通知…

詳しくみる