- 更新日 : 2025年11月19日

就業規則の固定残業代(みなし残業代)の記載例|厚生労働省の指針をもとに解説

「固定残業代の就業規則への具体的な記載例が知りたい」「固定残業代の明示義務や、記載なしの場合のリスクが不安」といったお悩みはありませんか?

固定残業代は、就業規則への記載方法や労働条件通知書での明示を誤ると、未払い残業代請求などの大きな法的リスクに繋がる可能性があります。特に、基本給に含む形で曖昧に処理したり、給与明細への記載が不十分だったりするケースはトラブルの元となります。

この記事では、固定残業代制度を就業規則に効果的かつ合法的に定めるための具体的ポイント、厚生労働省の考え方、そして労働契約書や労働条件通知書、給与明細での具体的な記載例と注意点を解説します。固定残業代の記載を含む就業規則のテンプレートもご用意しましたので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

固定残業代(みなし残業代)とは

固定残業代制度とは、実際の時間外労働の有無にかかわらず、あらかじめ定めた一定時間分の時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金を「固定手当」として毎月支払う制度です。

厚生労働省も、この制度自体は違法ではないとしつつ、導入にあたっては厳格な要件を満たす必要があるとの見解を示しています。最も重要な点は、「固定残業代は、定められた時間を超えた分の残業代を支払わなくてよい、という免罪符ではない」ということです。設定した固定残業時間を超過した分は、1分単位で別途支払う義務があります。

事業場外みなし労働時間制との違い

固定残業代制度は、労働基準法第38条の2に定められる「事業場外みなし労働時間制」としばしば混同されますが、全くの別物です。

事業場外みなし労働時間制は、外回りの営業職など、使用者の指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な業務に対して、特定の時間労働したものと「みなす」制度です。一方、固定残業代制度は、労働時間の算定が可能な全ての労働者に適用できる「賃金の支払い方法の一つ」です。両者を混同しないよう注意してください。

就業規則に固定残業代を記載すべき理由

固定残業代制度を法的に有効なものとするためには、就業規則(または賃金規程)にその内容を明確に記載することが絶対条件です。口頭での合意や、雇用契約書のみへの記載では、従業員との間で認識の齟齬が生まれやすく、トラブルの元凶となります。全従業員に適用される就業規則に定めることで、制度の明確性と公平性を担保し、労働契約の一部として法的な効力を持たせることができるのです。

固定残業代の記載がない・不備がある場合のリスク

就業規則への記載がない、または内容に不備がある場合、裁判では支払っていた固定残業手当が「残業代の支払い」として認められない可能性が高まります。

その手当は単なる基本給や諸手当の一部と判断され、企業は別途、過去の全残業時間に対する割増賃金の支払いを命じられます。これは企業経営に深刻なダメージを与える可能性があります。

固定残業代が有効と認められるための必須要件

判例上、固定残業代制度が有効とされるためには、主に以下の3つのポイントを満たす必要があります。

- 明確区分性の原則

通常の労働時間の対価である賃金部分(基本給など)と、固定残業代部分が明確に金額等で区分されていること - 対価性の明確化

固定残業代が、何時間分の時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金として支払われるものなのかが具体的に示されていること - 超過分の別途支払い

固定残業代の対象となる時間を超えて残業が行われた場合、その超過時間分については、法定の割増率で計算した残業代を別途支払う旨が合意され、実際に支払われていること

就業規則に固定残業代を記載するポイント

就業規則に固定残業代を規定する際には、誤解を招かない明確な表現と、法的な要件を満たす記述が不可欠です。特に、基本給に含む形で導入する場合は細心の注意が求められます。

基本的な記載項目

固定残業代の基本的な記載項目は、以下の通りです。

- 固定残業代の名称

- 固定残業代がどの労働時間(時間外、休日、深夜)に対するものかの範囲

- 固定残業代に含まれる労働時間数

- 固定残業代の金額

- 固定残業時間を超えた場合の割増賃金の支払い義務

固定残業代を基本給に含む場合

固定残業代を基本給に含めて支給する場合、給与総額のうち、通常の労働時間の対価である部分と、固定残業代部分の金額及びそれが何時間分の時間外労働等に相当するのかを、就業規則や労働条件通知書、給与明細で明確に区分して示す必要があります。この区分が曖昧だと無効リスクが高まります。

固定残業時間を超えた場合の割増賃金支払い

就業規則には、「設定した固定残業時間を超えて労働させた場合には、その超過時間分について法定通りの割増賃金を別途支払う」旨を必ず明記し、実際にその運用を徹底することが重要です。

深夜・休日労働の取り扱い

固定残業代が時間外労働のみを対象とするのか、深夜労働や休日労働も含むのかを明確に規定する必要があります。もし深夜・休日労働も含む場合は、それぞれの内訳(何時間分でいくらか)を詳細に明示しないと、有効性が認められないリスクが高まります。

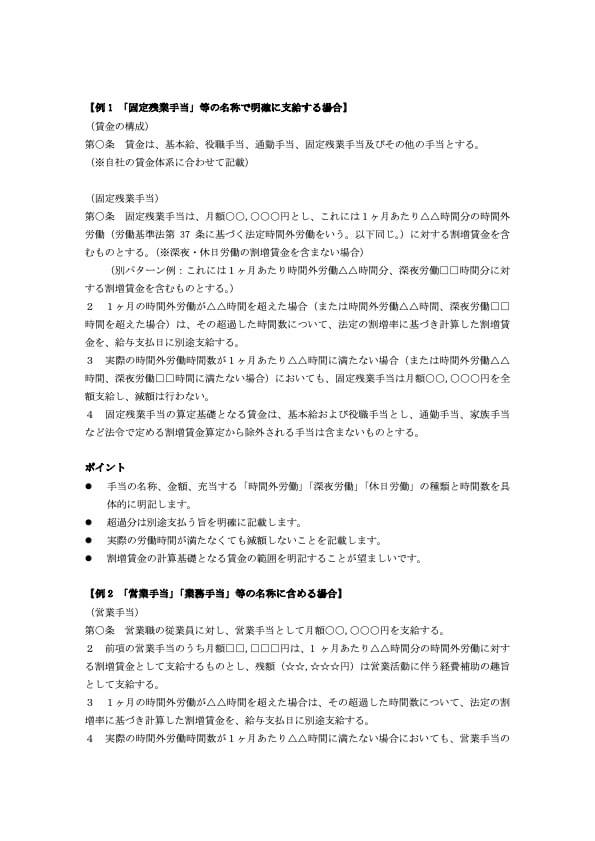

就業規則の固定残業代の記載例

マネーフォワード クラウドでは、さまざまな固定残業代の支給パターンに対応した「固定残業代 就業規則 記載例(一般的な就業規則付き)」を提供しています。テンプレートには、企業の実情に合わせて選べる以下の3つのパターンを収録しています。

- 固定残業手当として明確に分けるパターン

- 営業手当などに含めるパターン

- 複数の割増賃金を一つの手当に含めるパターン

以下のリンクよりダウンロードしてご活用ください。

労働条件通知書・給与明細への固定残業代の記載方法

就業規則への記載と併せて、個別の従業員に交付する書類への明記も法律で義務付けられています。

労働条件通知書(雇用契約書)

若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)により、2015年10月からは、固定残業代制度を採用する全ての企業に対し、労働条件通知書(雇用契約書)で以下の3点を明示することが義務化されました。

- 固定残業代を除いた基本給の額

- 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法

- 固定残業時間を超える労働には割増賃金が別途支払われる旨

これらの記載がない場合、それだけで法令違反となります。

給与明細

給与明細においても、基本給と固定残業手当を明確に分けて記載する必要があります。総支給額の中に固定残業代がいくら含まれているのか、従業員が一目でわかるようにすることが、制度の透明性を担保し、トラブルを防ぐ上で極めて重要です。

固定残業代制度を導入・変更する際の注意点

制度を就業規則に正しく記載するだけでなく、その導入・変更プロセスにおいても法的な注意点を遵守する必要があります。

不利益変更に該当しないか

既存の賃金体系から固定残業代制度へ移行する際、従業員の実質的な賃金が低下するようなケースは「不利益変更」と判断される可能性があります。不利益変更を行うには、原則として従業員からの個別の同意が必要となり、そのハードルは非常に高くなります。

最低賃金を下回らないか

固定残業代は割増賃金であるため、最低賃金の計算からは除外されます。つまり、「基本給」の部分が、都道府県ごとに定められた最低賃金を上回っている必要があります。基本給を低く設定している場合は、最低賃金法違反になっていないか必ず確認してください。

従業員への丁寧な説明と同意

就業規則の変更手続きとして、労働者代表からの意見聴取と労働基準監督署への届出は必須ですが、それ以上に重要なのが、対象となる従業員一人ひとりへの丁寧な説明です。説明会や個別面談の機会を設け、制度の趣旨や内容について十分な理解を得ることが、後のトラブルを防ぐ鍵となります。

正確な労働時間管理の継続義務

固定残業代制度を導入しても、企業の労働時間管理義務はなくなりません。タイムカードやPCログなど、客観的な方法で従業員の労働時間を正確に記録し、実際の残業時間が固定時間を超えていないか把握し続ける義務があります。

固定残業代について就業規則で正しく規定しましょう

固定残業代制度は、適切に運用すれば企業と従業員の双方にメリットのある制度です。しかし、その有効性は就業規則の記載内容に大きく左右されます。

- 基本給と固定残業代の金額を明確に区分すること

- 何時間分の、どの労働に対する対価なのかを明記すること

- 超過分は別途支払う旨を約束すること

この3つのポイントを確実に押さえた規定を整備し、従業員への丁寧な説明を尽くすことが、労務リスクを回避し、健全な企業経営を実現するための第一歩です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

妊娠・出産前後に使える労務の制度を解説!

妊娠中、出産前後の休業、復職後にはこんな制度が使えます 妊娠して、出産、休業そして復職して子が一定の年齢に達するまで、妊産婦の母体保護・育児と仕事の両立のために様々な制度が整備されています。いずれも法定の制度であり、「就業規則にない」からと…

詳しくみる中小企業のための36協定ガイド|ない場合の罰則・上限規制や届出までわかりやすく解説

「従業員に残業をさせているが、法的に問題ないだろうか」「36協定という言葉は聞くけれど、自社で対応が必要なのかわからない」このような悩みを抱える中小企業の経営者や人事労務担当者の方は少なくありません。 時間外労働に関するルールは年々厳格化し…

詳しくみる夏季休暇は有給扱いできるのか?休暇の違いや運用方法、注意点を解説

企業における夏季休暇の扱いについては、働き方改革関連法案を正しく理解すると、適切な制度運用が可能になります。 本記事では、夏季休暇を有給扱いにする際の準備や具体的な運用方法、注意点について解説します。従業員の働きやすさと企業の生産性向上の両…

詳しくみる21連勤は違法?労働基準法に基づき分かりやすく解説!

21連勤ともなると、心身の疲労が深刻なレベルに達し、日常生活のすべてが仕事中心に回ってしまう厳しさを感じます。 本記事では 「21連勤は違法なのか?」 という疑問を労働基準法に基づいて分かりやすく解説します。法令遵守はもちろん、従業員の健康…

詳しくみる有給休暇は時効で消える?有効期限や繰越の仕組みを解説

有給休暇は労働者が心身をリフレッシュさせ、万全の状態で業務に臨むためにも重要な制度です。しかし、取得しなかった有給休暇は一定の期間で消滅してしまいます。 有給休暇について、正しく理解していないと、思わぬトラブルを招いてしまいかねません。当記…

詳しくみる残業理由の書き方と例文一覧|よくある理由ランキングや一言で済ませたい場合まで解説

残業を申請する際、「理由をどう書けば角が立たないだろうか」「正直に書くと、能力不足だと思われないか不安…」と、書き方に悩んだ経験はありませんか? 残業理由は、単なる事務手続きではありません。あなたの状況を上司に正しく伝え、評価を守り、結果と…

詳しくみる