- 更新日 : 2025年7月11日

就業規則の解雇事由の記載例とは?普通解雇・懲戒解雇・整理解雇をそれぞれ解説

従業員にとっても、会社にとっても、解雇は非常に重大な意思決定です。就業規則に解雇に関する規定が適切に整備され、それが正しく運用されているかどうかが、解雇の有効性を左右する大きなポイントとなります。

本記事では、就業規則と解雇の関係について、従業員・会社双方の視点から、基本的な知識、具体的な注意点、トラブル発生時の対処法までわかりやすく解説します。解雇に関する記載例を含む就業規則のテンプレートもご用意いたしましたので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

就業規則と解雇の基礎知識

就業規則は、会社の労働条件や服務規律などを定めた「職場のルールブック」です。労働基準法に基づき、常時10人以上の従業員を使用する事業場では、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています(労働基準法第89条)。

解雇に関して、就業規則は以下のような重要な役割を担います。

- 解雇事由の明確化

どのような場合に解雇があり得るのかを具体的に示すことで、従業員にとっては将来の見通しが立てやすくなり、会社にとっては解雇をするうえでの法的根拠となります。 - 解雇手続きの明確化

解雇に至るまでのプロセスや、解雇予告など会社が遵守すべき手続きを定めます。 - 労使間の紛争予防

ルールを明確にすることで、解雇を巡る無用な誤解や紛争を未然に防ぐ効果が期待できます。

就業規則に解雇事由の定めがない、または内容が不合理な場合、解雇そのものが無効と判断されるリスクが高まります。

解雇の種類

解雇とは、使用者(会社)の一方的な意思表示によって労働契約を終了させることを指します。解雇はその理由や状況によって、主に以下の3つの種類に分けられます。

- 普通解雇

従業員の能力不足、勤務態度の不良、協調性の欠如、私傷病による長期の就労不能など、従業員側に起因する理由による解雇です。 - 懲戒解雇

従業員が重大な企業秩序違反(横領、無断欠勤、ハラスメントなど)を犯した場合に、制裁として行われる解雇です。最も重い懲戒処分と位置づけられます。 - 整理解雇

経営不振など会社側の経営上の理由により、人員削減のために行われる解雇です。いわゆる「リストラ」の一環として行われることがあります。

これらの解雇の種類によって、就業規則に記載すべき内容や、解雇の有効性が判断される基準が異なります。

就業規則に解雇規定が必要な理由

労働契約法第16条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています(解雇権濫用法理)。

この「客観的に合理的な理由」や「社会通念上の相当性」を判断する上で、就業規則の解雇事由や手続きに関する規定が極めて重要な根拠となります。

就業規則に定めるべき解雇事由

解雇の有効性を確保するためには、就業規則に解雇事由を具体的かつ明確に定めることが不可欠です。ここでは、解雇の種類別に、どのような事由を規定すべきか、その際の具体的な記載例や注意点について解説します。

普通解雇の記載例

普通解雇は、従業員側に起因する理由で行われますが、その判断には慎重さが求められます。就業規則には、以下のような事由を具体的に記載することが一般的です。

- 能力不足・成績不良

「労働能率が著しく低く、指導・教育によっても改善の見込みがなく、他の職務への転換も困難であると会社が判断したとき。」 - 勤務態度の不良

「正当な理由なく、無断での遅刻、早退、欠勤を繰り返し、会社からの注意指導にもかかわらず改善されないとき。」 - 協調性の欠如

「協調性に著しく欠け、他の従業員の業務遂行に重大な支障を及ぼし、会社の指導にもかかわらず改善の見込みがないとき。」 - 業務命令違反・服務規律違反

「正当な理由なく、会社の重要な業務命令に従わず、または就業規則に定める服務規律に繰り返し違反し、再三の注意にもかかわらず改善の見込みがないとき。」 - 私傷病による就労不能

「業務外の傷病による欠勤が〇ヶ月(休職期間満了を含む)に及び、なお療養を継続する必要があるため、または傷病が治癒せず、従前の業務に復帰することが困難であると会社が認めたとき。」 - その他、上記に準ずるやむを得ない事由がある場合

「その他、前各号に準ずるやむを得ない事由により、雇用契約を継続することが困難であると会社が合理的に判断したとき。」

懲戒解雇事由の記載例

懲戒解雇は、従業員に対する最も重いペナルティであり、その有効性が認められるハードルは普通解雇よりも高くなります。就業規則に明確な懲戒事由と懲戒の種類(懲戒解雇を含む)を具体的に明記しておくことが、懲戒権行使の絶対的な前提条件となります。

- 経歴詐称

「採用時に、採用の判断に重大な影響を与えるような重要な経歴を偽り、その他不正な方法を用いたとき。」 - 業務上横領・背任・窃盗

「故意または重大な過失により会社の金品を横領、背任し、または窃取したとき。」 - 重要な会社機密の漏洩

「会社の業務上の重要な機密、個人情報、顧客情報等を正当な理由なく外部に漏洩し、会社に損害を与えたとき。」 - 長期間の無断欠勤

「正当な理由なく、〇日(例:14日)以上の無断欠勤が続き、出勤の督促に応じないとき。」(日数は具体的に定める) - 職務に関連する重大な法令違反・犯罪行為

「会社の業務に関連し、または会社の社会的評価を著しく傷つけるような刑事事件を起こし、有罪判決が確定したとき。」 - 悪質なハラスメント行為

「セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他のハラスメント行為を行い、他の従業員に著しい精神的または肉体的苦痛を与え、職場の秩序または風紀を著しく乱したとき。」 - 度重なる懲戒処分

「他の懲戒処分を複数回受けたにもかかわらず、なお改善の見込みがないと会社が判断したとき。」 - その他、上記に準ずる悪質かつ重大な服務規律違反があった場合

「その他、前各号に準ずる悪質かつ重大な服務規律違反があり、雇用契約の継続が著しく困難であると会社が合理的に判断をしたとき。」

整理解雇の4要件と就業規則における扱い

整理解雇は、会社側の経営上の理由による解雇であり、従業員に責任はありません。そのため、その有効性は厳しく判断され、判例上、以下の4つの要件(要素)を総合的に考慮して判断されます。

- 人員削減の必要性

会社の維持存続のために人員削減が客観的に必要であること。 - 解雇回避努力義務の履行

配転、出向、希望退職者の募集、役員報酬の削減など、解雇を回避するための経営努力を十分に行ったこと。 - 被解雇者選定の合理性

解雇対象者の選定基準が客観的・合理的であり、その運用も公正であること。 - 手続の妥当性

労働組合または労働者代表に対して、整理解雇の必要性や内容について十分に説明し、誠実に協議を行ったこと。

就業規則には、整理解雇について直接的な事由を詳細に記載することは少ないかもしれませんが、「事業の縮小、業績の悪化、その他経営上のやむを得ない事由により人員を削減する必要が生じた場合」といった形で触れ、上記4要件を満たす必要があることを会社側が理解しておくことが重要です。

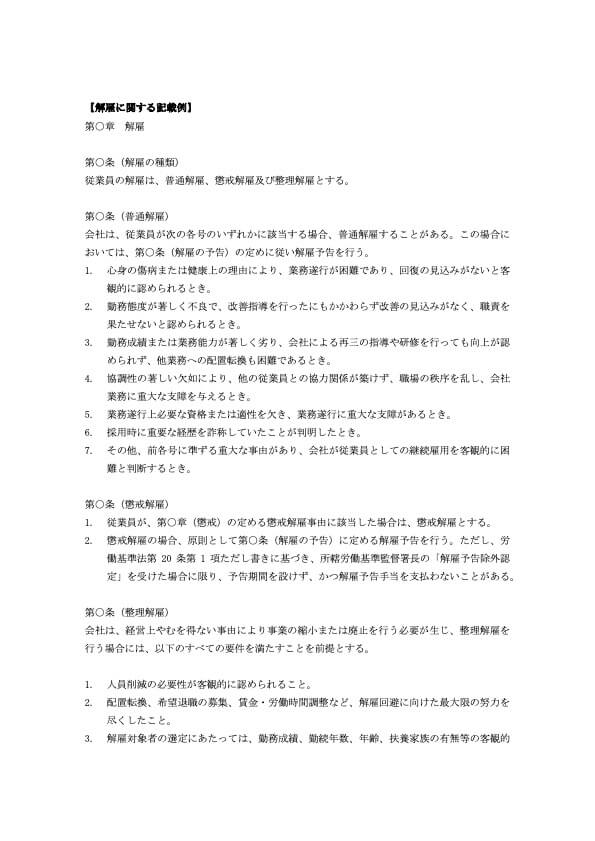

就業規則で使える解雇の記載例

マネーフォワード クラウドでは、就業規則で使える解雇の記載例をご用意しました。無料でダウンロードいただけますので、自社の状況に合わせてカスタマイズしてご活用ください。

就業規則に基づく解雇手続きの進め方

解雇事由が就業規則に定められていても、適切な手続きを踏まなければ解雇が無効となる可能性があります。ここでは、就業規則に基づいて進めるべき解雇手続きのポイントを解説します。

解雇予告義務

労働基準法第20条では、会社が従業員を解雇する場合、原則として以下のいずれかの対応を義務付けています。

- 30日以上前に解雇の予告をする

- 30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う

ただし、以下のような場合には解雇予告や解雇予告手当の支払いが不要となる場合があります。

- 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合

- 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合

- 日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)

- 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)

- 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)

- 試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)

就業規則には、これらの例外についても触れておくことが望ましいでしょう。

解雇理由証明書の交付義務

従業員が解雇された場合、その理由について証明書を請求することができます。会社は、請求があった場合には遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法第22条第1項)。この証明書には、解雇予告日に従業員が請求した解雇理由と異なる理由を記載することはできません。

就業規則にも、この解雇理由証明書の交付について言及しておくことで、会社側の認識を高め、従業員への周知にもつながります。

懲戒解雇の場合の特別な手続き

懲戒解雇は従業員にとって極めて不利益な処分であるため、手続きは特に慎重に行わなければなりません。判例上も、懲戒処分対象者には弁明の機会を与えることが求められる傾向にあります。就業規則に「懲戒処分を行う場合は、事前に本人に通知し、弁明の機会を与える」と明記することが、手続きの公正性を担保し、後の紛争を防ぐ上で非常に重要です。具体的に何が問題かを伝えた上で準備期間を与え、公平に言い分を聞くことがポイントです。また、公平な手続きと記録の保持のために、通知は口頭ではなく書面で行い、手続きはすべて記録に残すことが重要です。

不当解雇について従業員が知っておくべきこと

もし「自分の解雇は不当ではないか?」と感じた場合、どのように考え、行動すべきでしょうか。ここでは、従業員の視点から、不当解雇の判断基準や対処法、そして就業規則がどのように役立つのかを解説します。

解雇権濫用法理

不当解雇か否かは、労働契約法の解雇権濫用法理に基づき判断されます。具体的には、解雇に「客観的に合理的な理由」を欠き「社会通念上相当」と認められない場合、その解雇は権利の濫用として無効となります。例えば、就業規則に解雇事由の定めがない、事実と異なる理由での解雇、十分な改善機会を与えない能力不足解雇などが合理性を欠くケースです。また、解雇理由に対し処分が重すぎる場合や、手続きが不適切な場合も社会的相当性を欠くと判断され得ます。

法令等による解雇制限

特定の状況下では、法令によって解雇が制限されたり、禁止されたりする場合があります。これらを「解雇制限」といい、就業規則の内容よりも優先されます。主なものは以下の通りです。

- 業務上の傷病による休業期間とその後の30日間 (労働基準法第19条第1項)

- 産前産後休業期間とその後の30日間 (労働基準法第19条第1項)

- 国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇 (労働基準法第3条)

- 正当な労働組合活動を理由とする解雇 (労働組合法第7条)

- 育児・介護休業の申出・取得を理由とする解雇 (育児・介護休業法第10条、第16条など)

- 公益通報をしたことを理由とする解雇 (公益通報者保護法第3条)

これらの解雇制限に違反する解雇は、当然に無効となります。

就業規則の不備と不当解雇の関係性

就業規則の不備は、解雇の有効性に大きく影響します。例えば、解雇事由が定められていない、または極めて曖昧な場合、会社は解雇の正当な根拠を示せません。また、法的に認められない不合理な解雇事由が記載されている場合や、懲戒解雇時に必要な弁明の機会付与などの手続き規定がない、またはあっても遵守されていない場合も、解雇が無効と判断されやすいです。さらに、就業規則が従業員に適切に周知されていない場合もその効力が否定され得ます。

不当解雇を疑った場合の対処法

不当解雇を疑った場合は、以下のステップで対処しましょう。

- 解雇理由証明書の請求

会社に解雇理由証明書の交付を求め、書面で理由を確認します。 - 就業規則の確認

就業規則を入手し、記載されている解雇事由や手続き規定と、自身のケースを照合します。 - 証拠の収集・記録

雇用契約書、給与明細、業務日報、メール、面談の録音やメモなど、不当性を示す可能性のある証拠を収集・記録します。 - 専門機関への相談

労働基準監督署、都道府県労働局の総合労働相談コーナー、弁護士、労働組合(ユニオン)といった専門機関に相談し、具体的なアドバイスや支援を求めます。

会社側が注意すべき就業規則と解雇のリスク管理

会社にとって、解雇することは慎重な判断と適切な手続きが求められます。ここでは、会社側が解雇に関して注意すべき点や、就業規則を活用したリスク管理について解説します。

就業規則の整備・周知の徹底

解雇の有効性を主張する大前提は、就業規則が法的に有効であることです。そのためには、最新の法令や判例を踏まえ、自社の実態に合った内容で作成し、労働者の過半数代表からの意見聴取、労働基準監督署への届出、そして従業員への周知を徹底しなければなりません。特に周知義務は重要で、掲示や書面交付、イントラネットへの掲載などにより、従業員がいつでも内容を確認できる状態にしておくことが、就業規則の法的効力を担保する上で不可欠です。

解雇事由の客観性・合理性の担保

会社が解雇を行う際は、就業規則上の解雇事由に該当する客観的な事実が必要です。

- 事実認定の慎重さ

思い込みや伝聞ではなく、客観的な証拠に基づいて事実を認定します。 - 改善機会の提供

特に能力不足や勤務態度不良を理由とする場合は、具体的な注意指導や教育訓練、配置転換などの改善機会を十分に提供し、その記録を残すべきです。 - 弁明の機会

懲戒解雇の場合は本人に弁明の機会を与え、言い分を聴取します。 - 処分の相当性

解雇という処分が、問題行動や能力不足の程度に照らして重すぎないか、社会通念上の相当性を常に考慮することが、解雇の正当性を高めます。

解雇手続きの適正な運用

就業規則や法令に定められた解雇手続きを確実に遵守します。

- 解雇予告または解雇予告手当の支払い

- 解雇理由証明書の交付

- 懲戒解雇の手続き(弁明の機会付与など)

手続きの瑕疵は、解雇が無効と判断される大きな要因となります。

退職勧奨との違いと注意点

解雇と混同されやすい退職勧奨は、会社が従業員に合意による退職を促す行為であり、解雇とは異なり従業員の自由な意思が前提です。しかし、従業員が明確に拒否しているにも関わらず執拗に退職を迫ることは違法な退職強要とみなされるリスクがあります。合意に至った場合は、後日の紛争防止のため、従業員の自由意思に基づく退職届を取得し、退職日や退職金などの合意内容を書面で明確に残すことが、円滑な手続きを進める上で非常に重要です。

就業規則の解雇規定は従業員と会社双方の道しるべ

本記事では、就業規則が解雇において果たす重要な役割、具体的な解雇事由の定め方、適法な手続き、そして不当解雇への対応や会社側のリスク管理について詳細に解説しました。就業規則は、解雇の根拠を明確にし、手続きの透明性を確保することで、従業員と会社双方を無用な紛争から守る「道しるべ」です。

従業員の方は自身の権利を正しく理解するために、会社側は適正な労務管理を行い、健全な企業運営を続けるために、それぞれ就業規則を通じて解雇に関する知識を深めることが大切です。本記事で得た知識が、万一の事態への備えや、より良い労使関係の構築に繋がることを願います。個別の複雑な事案に直面した際は、弁護士等の専門家にご相談ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

福利厚生で人気の食事補助とは?まかないとの違いや非課税上限額3,500円なども解説

従業員の満足度向上や健康管理、採用力強化などを目的に、福利厚生として食事補助を導入する企業が増えています。しかし、食事補助の導入を検討する際には、提供方法の種類や税務上のルール、実際に導入した企業の事例など、知っておくべきポイントが数多くあ…

詳しくみる就業規則の意見書とは?記入例や異議ありの場合の対応を解説

賃金や労働時間、休日などについて定めた就業規則は、企業と従業員双方にとって大切なものです。また、就業規則の作成や変更の際には、従業員の意見を聴くことが求められています。 当記事では、就業規則の意見書について解説します。就業規則の作成や変更の…

詳しくみる労働基準法施行規則第42条とは?退職金規程における死亡退職金の受取人も解説

労働基準法施行規則第42条とは、「遺族補償年金」を誰が受け取れるかを定めた規定です。 本記事では、労働基準法施行規則第42条の概要や、2024年の法改正や最新判例(令和6年最高裁判決)による解釈の変化、退職金規程における死亡退職金の受取人規…

詳しくみる面接官の役割とは?質問の例文や意図、タブー、人材を見極めるコツを解説

企業が人材を採用する場合には、面接官による面接が行われることが通常です。正社員だけでなく、パートやアルバイトなど非正規雇用の採用においても面接を実施する企業もあるでしょう。 当記事では、採用における面接官の役割について解説します。面接におい…

詳しくみる雇用とは?雇用形態の種類や関連する制度を解説!

雇用には、さまざまな形態があります。雇用の形態によって、契約期間の有無、フルタイムであるかどうか、給与の体系などが異なり、業務量や内容に応じた使い分けを行うことが効果的です。 今回は、世の中にどのような雇用の形態があるのか、雇用に関してどの…

詳しくみる外国人雇用状況届出書の対象者は?提出先や記入項目についても徹底解説

外国人雇用状況届出書は、外国人労働者を雇用する全事業主が必ず提出するべき重要な書類です。正社員やアルバイト、派遣、技能実習生など、雇用形態に関係なく提出する必要があります。 ただし、外国人雇用状況届出書は雇用保険の加入状況により異なるため、…

詳しくみる