- 更新日 : 2025年11月18日

就業規則の施行日の書き方は?附則の記載例をテンプレート付きでわかりやすく解説

会社のルールブックである就業規則。新しく作成したり、法改正に合わせて変更(改定)したりした際、「この規則はいつから適用になるのか」を明確に示す施行日の記載は、労務管理上重要です。しかし、附則への書き方がわからなかったり、施行日と届出日、周知日の関係の理解が曖昧だったりして、従業員から質問された場合などに困ることもあるでしょう。

この記事では、就業規則の施行日の法的な位置づけから、定め方のポイント、注意点までを解説します。実際の記載例を含む就業規則のテンプレートもご用意しましたので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

就業規則の施行日とは

そもそも施行日とは、作成・変更した就業規則が、会社と従業員に対して適用される日を指します。

ただし、就業規則が有効になるためには、就業規則を従業員に周知しなければなりません。周知した以降の日で、就業規則に施行期日が定められているときはその日、施行期日が定められていないときは周知した日から有効と解されています。

また、労働者が10人以上いる企業では、労働基準法の手続きとして、就業規則を作成・変更をした場合、労働者代表から意見を聴取した意見書を添付して、労働基準監督署に届け出る必要があります。つまり、たとえ労働基準監督署へ届け出た後でも、従業員がその内容を知り得る状態(いつでも閲覧できる状態など)になっていなければ、就業規則は無効と判断される可能性があります。

施行日・周知日・届出日の正しい順番

効力を確実に発生させるためには、以下の順番で手続きを進めるのが最も安全です。

- 就業規則の作成・変更

労働者代表からの意見を聴取します。 - 従業員への周知

完成した就業規則を従業員に公開・説明します。 - 労働基準監督署への届出

周知と並行、またはその後に届け出ます。 - 施行日

周知や準備の期間を考慮し、未来の日付に設定した施行日を迎え、正式に効力が発生します。

実務上、届出が施行日の後になることもありますが、法的な効力発生の前提はあくまで「周知」が完了していることだと覚えておきましょう。

就業規則附則への施行日の記載方法

施行日は、就業規則の本文の後、末尾に「附則」を設けて記載するのが一般的です。附則には、いつからその規則が適用されるのかという施行日情報のほか、改定の履歴や、特定の条文に旧規定を適用する経過措置などを記載することもあります。

附則に施行日を記載する際は、以下のポイントを押さえることが重要です。

- 必ず就業規則の本文の末尾に「附則」として設ける。

- 施行する年月日を和暦(令和、平成など)で正確に記載する。

- 末尾は「●年●月●日から施行する」と前回修正・改定際に記載した施行日の次の行に、時系列で記載するのが一般的です。過去の履歴として記載する場合は「施行した」と過去形にして記載することもあります。

- 改正を重ねる場合は、どの改正がいつから施行されたのかがわかるように、「●年●月●日に改正し、同日から施行する」などと改正日と施行日をセットで追記していくのがよいでしょう。

就業規則附則への施行日の記載例・テンプレート

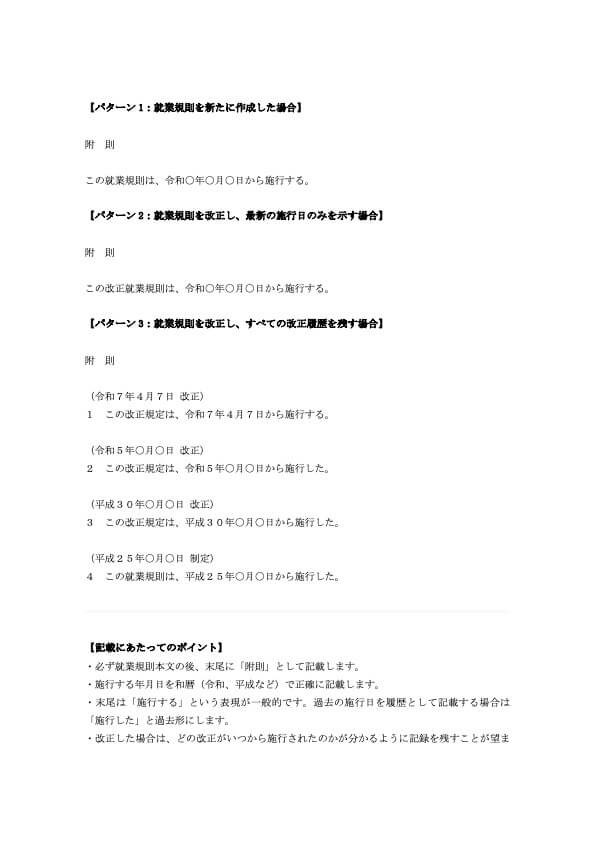

就業規則の施行日の記載方法は、新規作成時と改正時で異なります。また、改正の履歴をどのように残すかによっても、いくつかのパターンが考えられます。

マネーフォワード クラウドでは、実務ですぐに使える施行日の記載例・テンプレートをご用意しました。以下のパターンを網羅しており、簡単にご利用いただけます。

- パターン1. 就業規則を新たに作成した場合

- パターン2. 就業規則を改正し、最新の施行日のみを示す場合

- パターン3. 就業規則を改正し、すべての改正履歴を残す場合

ぜひダウンロードしてご活用ください。

就業規則の施行日を定める際の注意点

施行日を定める際には、法的な有効性を確保し、円滑な運用を実現するために、いくつかの重要な注意点があります。これらを見落とすと、就業規則が無効と判断されたり、従業員とのトラブルに発展したりする可能性があります。

労働条件の不利益変更は合意が原則

賃金の引き下げや年間休日の減少など、従業員にとって不利益な労働条件に変更する場合は、単に就業規則を変更して周知・施行するだけでは無効になるリスクがあります。原則として、従業員にとって不利益な変更をする場合には、従業員との個別の「合意」が必要です(労働契約法第9条)。合意なく施行しても、法的な効力は認められない可能性があるので注意しましょう。

施行日の遡及適用は原則できない

施行日を過去の日付に設定し、効力を遡らせる「遡及適用」は、原則として認められません。特に、従業員にとって不利益な内容を遡及させることは、従業員の既得権を侵害するため、従業員の明確な同意がない限り無効と判断されます。従業員に有利な変更を遡及適用する場合も、トラブル防止のため合意を得ておくのがよいでしょう。

施行日は周知期間を考慮した未来日に設定する

施行日は、従業員への周知や内容の理解、実務上の準備(給与計算システムの変更など)に必要な期間を考慮し、作成日から余裕を持った未来の日付に設定するのが鉄則です。特に不利益変更を伴う場合は、従業員への十分な説明期間を確保することが、後のトラブルを防ぐ上で不可欠です。

届出は施行日までに行うのが望ましい

法律上、就業規則の届出は「遅滞なく」とされており、施行日後の届出が直ちに罰則の対象となるわけではありません。しかし、届出と施行日の日付があまりに乖離していると、手続きが適切に行われていないと見なされる可能性があります。労働基準法違反のリスクを避けるためにも、施行日までに届出を完了させておくのが望ましいと言えます。

パート・契約社員などへの適用範囲を明確にする

就業規則を変更・施行する際は、その規則がどの範囲の従業員に適用されるのかを明確にする必要があります。正社員のみなのか、パートタイマーや契約社員にも適用されるのかを就業規則の「適用範囲」の条文で明記し、施行の際にも対象者全員に周知を徹底することが重要です。

大きな制度変更では経過措置を検討する

退職金制度の大幅な変更や新人事制度の導入など、大きな制度変更を行う際には、急激な変化による影響を緩和するために経過措置を設けることがあります。これは、特定の従業員に対し、一定期間は変更前の旧規定を適用するなどの内容を附則に定めるものです。これにより、制度の円滑な移行を促します。

施行日の日付は具体的に記載する

施行日は「令和〇年〇月〇日」のように、誰が見ても特定できる具体的な日付を記載します。「公布の日から施行する」や「来月1日より」といった曖昧な表現は、解釈によっては誤解を生む可能性があるため避けましょう。

適切な施行日の設定と手続きが、信頼される会社への第一歩

就業規則の施行日は、単なる日付ではありません。それは、会社と従業員の間の新しい約束がいつから始まるのかを示す、法的に重要な日付です。

この記事で解説したように、施行日を有効に機能させるためには、

- 附則への適切な記載

- 従業員への周知の徹底

- 労働基準監督署への計画的な届出

- 不利益変更や遡及適用に関する正しい理解

といった、遵守すべきルールと注意点が存在します。

これらのプロセスを一つひとつ丁寧に行い、明確な施行日を定めることは、労務管理上のリスクを低減させるだけでなく、従業員との信頼関係を構築し、健全な職場環境を築くための礎となります。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

転勤命令の拒否は原則不可?トラブルを防ぐために企業が知るべき対応方法

本記事では、転勤命令の拒否に関する企業側の適切な対応を解説します。転勤命令の拒否で正当な理由が認められるケースから、転勤命令を拒否した従業員への具体的な対処法、従業員へ転勤命令を出す前の準備、そしてトラブル回避のポイントまでご紹介します。 …

詳しくみるSDGsとは?17の目標や事例を簡単に解説!

SDGsとは、2015年に国連で採択され、2030年までの達成を目指す17の目標が掲げられた「持続可能な開発目標」のことです。貧困や教育、気候変動など広範な課題の解決に向け、持続可能な経済成長と「誰一人取り残さない」目標の達成を目指していま…

詳しくみる借り上げ社宅とは?デメリットやメリット、導入する際の注意点を解説

借り上げ社宅は、企業が外部の賃貸物件を借りて従業員に提供する制度です。 本記事では、借り上げ社宅制度を導入した場合のデメリットとメリットを企業側・従業員側双方の視点から解説します。 企業と従業員それぞれのデメリットやメリットを理解し、家賃相…

詳しくみる就業規則への夏季休暇の書き方・記載例|年間休日との関係や運用上のポイントも解説

企業の福利厚生として広く浸透している夏季休暇ですが、その運用方法や就業規則への記載について、明確なルールを設けていますか。夏季休暇は法律で義務付けられた休暇ではないからこそ、企業ごとの適切なルール作りが労使間の無用なトラブルを避ける鍵となり…

詳しくみるBPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)とは?意味や進め方を解説

BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)とは企業改革に用いられる手法の1つで、業務改革と訳されます。プロセスの観点からあらゆる業務を見直し、再構築することを意味します。生産性や顧客満足度が向上するといったメリットがあり、業務仕分けやE…

詳しくみる【テンプレ付】労働者名簿の履歴はどこまで書けばいい?

労働者名簿の「履歴」については、法的に明確な記載範囲の定めはありません。そのため、記載する内容や範囲は会社の判断に委ねられています。 労働者名簿で記載することが多い履歴の内容 労働者名簿の「履歴」には、従業員の入社前の経歴や社内での職務変遷…

詳しくみる