- 更新日 : 2025年12月24日

就業規則における法定休日の書き方・記載例|週休2日制・シフト制の場合について解説

企業経営において、従業員の休日は労務管理の根幹をなす重要な要素です。特に「法定休日」は労働基準法で定められた最低限の休日であり、その適切な設定と就業規則への明記は、企業の法的義務であると同時に、健全な労使関係を築く上でも不可欠と言えるでしょう。法定休日のルールが就業規則に記載なしの状態では、さまざまなリスクが生じます。

本記事では、法定休日の基礎知識から、就業規則への具体的な書き方とポイントをわかりやすく解説します。具体的な記載例は、以下よりダウンロードしてご活用ください。

目次

法定休日とは

法定休日とは、労働基準法第35条に基づき、使用者が労働者に対して「毎週少なくとも1回」または「4週間を通じ4日以上」与えなければならないと定められている休日のことです。この規定は、労働者の健康と福祉を保護し、最低限の休息を保障することを目的としています。法定休日に労働させる場合(いわゆる休日労働)には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結・届出と、同法第37条に基づく割増賃金(原則として3割5分以上)の支払いが必要となります。

法定休日と所定休日の違い

法定休日と混同されやすいものに「所定休日」があります。所定休日(「法定外休日」と呼ぶ場合もあります。)とは、法定休日とは別に、企業が就業規則や労働契約で任意に定める休日のことを指します。

例えば土曜日・日曜日が休日である企業において、どちらを法定休日にするかは就業規則で特定することが望ましいですが、特定がない場合は暦週の日曜日から土曜日のうち、後順に位置する土曜日が法定休日となります。一般的には就業規則で日曜日が法定休日と定められています。

この区別は、割増賃金の計算(時間外労働とするか、休日労働とするか)や振替休日の運用(法定休日を振り替える場合に、労働基準法第35条の規定を意識する必要がある)において重要となるため、就業規則で明確に区分しておく必要があります。

就業規則への法定休日の記載義務

就業規則は、職場のルールブックであり、労働条件や服務規律などを定めたものです。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成と労働基準監督署長への届出が義務付けられています(労働基準法第89条)。

そして、法定休日は、就業規則に必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」の一つである「休日、休暇」に関する事項に該当します。

就業規則の絶対的必要記載事項としての「休日」

労働基準法第89条は、就業規則に必ず記載しなければならない事項として、「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項」を挙げています。この「休日」には、当然ながら法定休日が含まれます。したがって、法定休日に関するルールを就業規則に明記することは、法律によって企業に課された義務なのです。この義務を怠ると、労働基準法違反として30万円以下の罰金が科される可能性もあります(労働基準法第120条)。

労使トラブルを未然に防ぐための規定

法定休日に関する規定を就業規則に明確に定めることは、労使間のトラブルを未然に防ぐために極めて重要です。具体的にどの曜日を法定休日とするのか、あるいは変形休日制(週に1回以上の休日を付与できない場合に、4週間に4日以上の休日を付与する制度)を採用する場合はその旨を明記することで、労働者は自身の休日を正確に把握でき、企業は割増賃金の計算や労務管理を適切に行えます。明確なルールは、企業と労働者双方にとって予測可能性を高め、安心して働ける職場環境の基盤となります。

就業規則に法定休日の定めがない場合のリスク

万が一、就業規則に法定休日の具体的な定めがない場合、企業は大きなリスクを抱えることになります。

- 割増賃金計算の誤り

どの休日が法定休日にあたるのかが不明確となり、休日労働の割増賃金計算で誤りが生じやすくなります。これにより、労働者から未払い賃金の請求を受ける可能性があります。 - 労働基準監督署による行政指導等のリスク

労働基準監督署の調査で指摘を受け、是正勧告や改善指導等行政指導の対象となることがあります。最悪の場合、労働基準法違反として罰則が科されることも考えられます。 - 労使関係の悪化

明確な規定がないことは、労使間の信頼関係を損なう原因ともなり得ます。

これらのリスクを回避するためにも、法定休日の規定は必須です。

就業規則での休日の定め方

就業規則で休日を定める際は、まず「法定休日」と「所定休日」を明確に区別することが基本です。その上で、以下の点を意識しましょう。

- 法定休日の特定

週のうちどの曜日を法定休日とするか、または4週4日の変形休日制を採用する場合はその旨と特定方法を明記します。 - 週の起算日

変形休日制を採用する場合は、「4週間に4日以上」の法定休日を管理するために、当該4週間の起算日を定める必要があります。 - 所定休日の種類

法定休日以外の休日(土曜日、国民の祝日、年末年始、夏季休暇など)も具体的に列挙します。 - 休日の振替

業務の都合で休日を他の日に振り替える場合のルールを定めます。

就業規則への法定休日の記載例

法定休日の定め方は、企業の勤務形態によってさまざまです。マネーフォワード クラウドでは、さまざまなケースに応じた具体的な記載例や注意点をまとめた資料をご用意しました。

記載にあたっての注意点も含まれていますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

週休2日制の場合

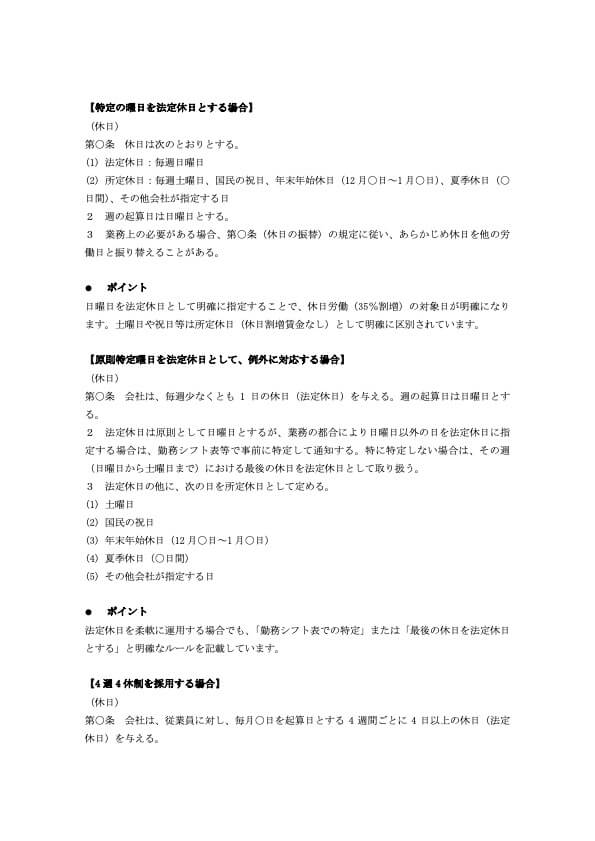

週休2日制を採用している企業では、2日の休日のうち、どちらか1日を法定休日として特定する必要があります。就業規則に「法定休日は日曜日とする」と明記すれば、もう一方の休日は所定休日となります。特定がない場合、原則として土曜日が法定休日とされますが 、混乱を避けるためにも明記が推奨されます。

シフト制の場合

シフト制勤務の事業場では、特定の曜日を法定休日とすることが難しいため、「4週間を通じ4日以上」の法定休日を与える方法が一般的です。この場合、就業規則には以下のような点を明記する必要があります。

- 法定休日はシフト表によって各従業員に事前に通知すること

- シフト表の通知時期・通知方法

- 法定休日付与における「4週間」の起算日

- 確実に4週4日以上の法定休日が確保されるようなシフト管理を行うこと

シフト制では、休日が不規則になりがちなため、従業員が自身の法定休日を明確に認識できるよう、透明性の高い運用が求められます。

就業規則の振替休日と代休の記載方法

法定休日の運用と密接に関連するのが「振替休日」と「代休」です。これらは混同されやすいため、就業規則でそれぞれのルールを明確に定めておくことが重要です。

振替休日

振替休日とは、業務の都合により、あらかじめ法定休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日として振り替えることです。事前に振り替えるため、振替前の法定休日であった日に労働しても休日労働とはならず、割増賃金の支払いは原則不要です(ただし週の法定労働時間を超える場合は時間外割増賃金の支払いが必要)。就業規則には、振替を行う場合の具体的な手続きを明記する必要があります。

代休

代休とは、法定休日に労働させた後、その代償として事後に他の労働日に休みを与える制度です。代休を与えても休日労働が行われた事実は変わらないため、法定休日労働に対する3割5分以上の割増賃金の支払いは別途必要です。代休を与えることは義務ではないため、自由に定めることができますが、トラブル防止のため就業規則に規定しておくことが望ましいです。その場合、会社側の業務の都合等により必ずしも代休を付与できないケースもあるため、それを踏まえた規定方法にしておくとよいでしょう。

就業規則に代休に関する規定が「記載なし」の場合、代休の取得条件や手続きが不明確となり、従業員との間で認識の齟齬が生じる可能性があります。たとえば、会社が付与の基準を都度変更するといった事態になった場合、従業員の不満につながりやすく、適切な労務管理とは言えません。代休制度を運用するのであれば、必ず就業規則にルールを明記しましょう。

法定休日の適切な運用と実務上の注意点

就業規則に法定休日を適切に定めた後は、その規定に沿った運用が不可欠です。

法定休日労働と割増賃金の正しい計算

法定休日に労働させた場合、企業は労働者に対して割増賃金を支払う義務があります。割増率は、通常の労働時間または労働日の賃金の3割5分以上です(労働基準法第37条)。この計算を誤ると、労働基準法違反となり、未払い賃金の問題が発生する可能性があります。就業規則で法定休日を特定し、その日に労働が発生した場合は、必ずこの割増率で計算した賃金を支払いましょう。なお、法定休日ではない所定休日に労働させた場合は、法定休日労働の割増賃金は適用されませんが、その労働が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える場合には、時間外労働としての割増賃金(2割5分以上)が必要となります。

36協定の締結と届出の徹底

法定休日に労働を命じるためには、事前に労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)との間で書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります(労働基準法第36条)。この手続きを怠って法定休日労働をさせた場合、労働基準法違反となり罰則の対象となる可能性があります。36協定では、休日労働をさせることができる具体的な事由、業務の種類、労働者数、労働させることができる法定休日の日数、対象期間(1年間に限る)などを定める必要があります。

就業規則の作成・変更は専門家への相談が安心

就業規則の作成や変更、特に法定休日に関する規定の見直しは、労働基準法をはじめとする関連法規の正確な理解が求められます。専門家である社会保険労務士に相談することで、以下のようなメリットが期待できます。

- 法改正への対応

労働法規は頻繁に改正されます。専門家は最新の法令情報に精通しており、法改正に迅速かつ的確に対応した就業規則の作成・変更をサポートします。 - 自社の実情に合ったカスタマイズ

一般的な雛形や本記事のサンプル書式を参考にしつつも、企業の業種、規模、勤務形態、企業文化などを踏まえ、より最適な規定方法を提案します。 - リスク回避とトラブル予防

潜在的な労務リスクを洗い出し、将来のトラブルを未然に防ぐための具体的なアドバイスを受けられます。 - 労働基準監督署による調査への備え

労働基準監督署の調査などがあった場合にも、専門家が作成に関与した就業規則であれば、法令遵守の姿勢を示す上で有利に働くことも期待できます。

自社に最適な就業規則で健全な労務管理を

就業規則は、一度作成したら終わりではありません。企業の成長や社会情勢の変化、法改正などに応じて、定期的な見直しと改訂が必要です。特に法定休日に関する規定は、従業員のワークライフバランスや企業の生産性にも影響を与える重要な要素です。本記事で解説した法定休日の規定方法や記載例、振替休日・代休のルール、シフト制や週休2日制での注意点を参考に、専門家の知見も活用しながら、自社にとって最適で、かつ法的に問題のない就業規則を整備し、運用していくことが、持続的な企業経営と良好な労使関係の構築に繋がります。まずは、信頼できる専門家に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

時短勤務中の残業は違法?どこから残業になるのか、残業代の計算方法も紹介

時短勤務中の残業は違法ではありません。ただ、残業免除の申請をしたのに残業させられる場合は、違法に当たることがあります。 「そもそも時短勤務中はどこからが残業になるの?」「残業免除の申請方法は?」などと疑問に思う人もいるでしょう。 そこで本記…

詳しくみる16連勤は違法?労働基準法に基づき分かりやすく解説!

16連勤は場合によっては、法的に認められるケースもありますが、その実態は非常に過酷なものです。 本記事では 「16連勤は違法なのか?」 という疑問を労働基準法に基づいて分かりやすく解説します。法令遵守はもちろん、従業員の健康や働きやすさを守…

詳しくみる違法な時間外労働は全国1万1,000ヶ所以上!企業が行うべき対策を紹介

時間外労働は労働基準法で厳しく制限されており、36協定を締結していても、月45時間・年360時間の上限を超えると違法になる場合があります。 また、「1ヶ月に100時間の残業は違法?」「1日12時間労働は認められるのか?」など、企業の労務管理…

詳しくみる勤怠管理の課題とは?システム導入やテレワークの問題など改善策を解説

勤怠管理の課題は、テレワークやフレックス制度の普及により、ますます複雑になっています。手作業での管理や不正確な打刻がトラブルを引き起こし、法令違反や従業員トラブルの原因にもなりかねません。この記事では、勤怠管理に関するよくある課題とその背景…

詳しくみる退職までに有給消化できないと言われたら?対応方法や買い取りルールを解説

退職を決めたとき、多くの人が気になるのが「有給休暇をしっかり消化できるのか?」という点です。会社から「有給は取れない」と言われたり、「人手不足だから無理」と拒否されたりすると、不安になりますよね。しかし、有給休暇は労働基準法で認められた権利…

詳しくみる労務管理とは?仕事内容や必要なスキルは?

「労務管理」とは、従業員の働き方を管理する業務のことです。入社・退職時の手続き全般、勤怠管理、社会保険関連、福利厚生、健康管理が主な業務内容です。労務管理は一般的に人事部が行いますが、総務部を担当部署としている会社もあります。労務管理の従事…

詳しくみる