- 更新日 : 2025年6月12日

算定基礎届とは?作成方法・記載例・提出期限を解説

算定基礎届は被保険者の標準報酬月額を決定する重要な手続きで、事業主は毎年1回提出しなければなりません。

算定基礎届を提出する方法は、紙媒体(届出書)・電子媒体(CD・DVD)・電子申請の3種類があります。

この記事では、算定基礎届作成に関する基本的なポイントや提出方法を分かりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

算定基礎届とは

算定基礎届は、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料算定の基礎となる標準報酬月額を決定するために、日本年金機構に提出する書類のことです。

対象従業員の4月〜6月の賃金をもとに標準報酬月額を算出し、9月からの社会保険料が決定されます。実際の報酬との乖離を防ぐために、毎年1回見直す仕組みで、定時決定といわれます。

なお、昇給などで固定的賃金に大幅な改定があった時は随時届け出をし、標準報酬月額を見直すことが必要です。これを随時改定といい、次の定時決定を待たずに、月額変更届を日本年金機構に提出します。

標準報酬月額の決定方法

標準報酬月額は、4月〜6月の3ヶ月間の報酬の平均額をもとに算出されます。各月の報酬の支払い対象となった日数のことを支払基礎日数といいます。

なお支払基礎日数は、給与計算の締切日と支払日によって異なるため注意が必要です。

たとえば、給与の締切日が4月30日で、支払日も4月30日の場合、4月分の支払基礎日数は「30日」です。しかし、締切日が4月25日で支払日が当月末日の場合は、4月分の支払基礎日数は3月26日〜4月25日までの31日になります。

一般的な被保険者の標準報酬月額の場合

一般的な被保険者の標準報酬月額の決定方法は、支払基礎日数17日以上の月を対象月とし、17日未満の月は除きます。以下、具体的な例をあげます。

| 4月・5月・6月の支払基礎日数 | 標準報酬月額の決定方法 |

|---|---|

| 3ヶ月とも17日以上 | 3ヶ月の給与の合計額を3で割る |

| 17日未満の月が1ヶ月ある場合 | 17日以上の月の合計額を2で割る |

| 17日未満の月が2ヶ月ある場合 | 17日以上の1ヶ月のみが対象 |

| すべて17日未満の場合 | 前回と同じ標準報酬月額を適用する |

短時間労働者または短時間就労者の場合

1週間の所定労働時間または所定労働日数が、正社員の4分の3未満の短時間労働者の場合は、支払基礎日数の基準が17日ではなく、11日となります。

なお、短時間労働者とは以下の条件を満たす人です。

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 雇用の見込みが2ヶ月超

- 月額賃金が88,000円以上

- 学生でない

- 特定適用事業所または公的機関に勤務

また、上記に当てはまらない週の所定労働時間および月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の従業員を短時間就労者と呼びます。短時間就労者は、3ヶ月の支払基礎日数が17日以上ある月が1ヶ月以上でもあれば、その月の報酬をもとに算定されます。

17日以上の月がなくても、15日以上の月が1月でもあれば、その月の報酬で算定。15日以上の月が全くない場合は、前回と同じ標準報酬月額になります。

参考:

算定基礎届の記入・提出ガイドブック

日本年金機構 定時決定(算定基礎届)

算定基礎届が対象となる人

算定基礎届は、7月1日時点で厚生年金や健康保険などの社会保険に加入しているすべての被保険者が対象です。また以下の人も対象となるため注意しましょう。

- 育児休業中の人

- 介護休業中の人

- 病気休業中の人

- 70歳以上の被用者

- 同時に2か所以上の事業所に勤務中の人

7月1日現在在籍中の育児休業、介護休業を取得していて休業中の人、傷病により休職中の人で報酬を受けていなくても被保険者であれば対象になります。

算定基礎届が対象とならない人

ここまで算定基礎届の対象者を説明してきましたが、被保険者であっても、算定基礎届の対象とならない人がいます。以下に該当する人は算定基礎届の提出が不要です。

- その年の6月1日以降に資格を取得した人

- その年の6月30日以前に退職した人

- 7月の随時改定で対象となった人

- 8月または9月に随時改定の予定があると申し出ている人

随時改定は、固定賃金に大幅な変動があった時に適用され、算定基礎届より優先されるため、随時改定対象者は算定基礎届は必要ありません。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

算定基礎届の手続き完全ガイド

算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。

手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

随時改定がよくわかるガイド

月額変更届の手続き(随時改定)は、一定の要件を満たす従業員を対象にその都度対応が必要になります。

この資料では、随時改定の基本ルールと手続き方法に加え、よくあるミスの対処方法についても解説します。

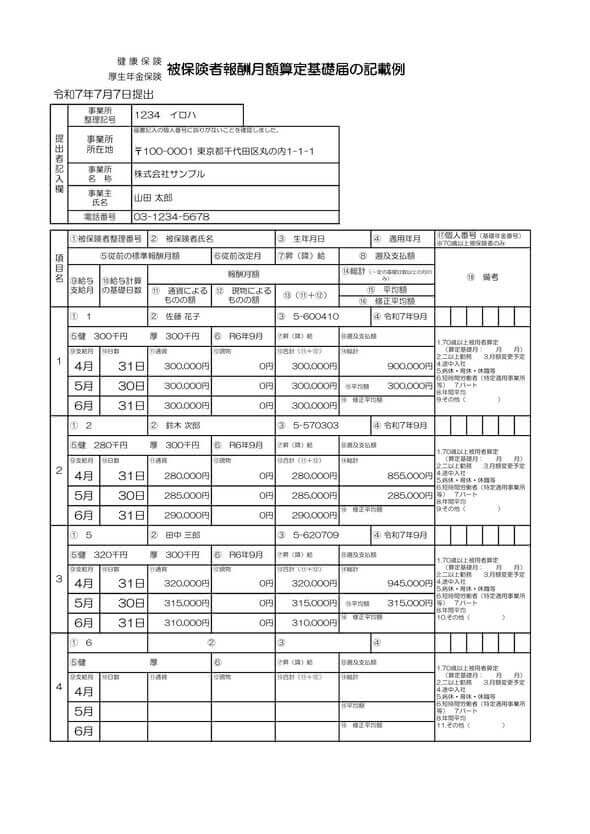

算定基礎届 記入例

社会保険の算定基礎届を作成する際に役立つ、記入例を記載した資料です。実際の用紙への記載方法や記入の要領を、見本を通してご確認いただけます。

届出書類作成の正確性を高め、事務手続きをスムーズに進めるための参考資料としてご活用ください。

算定基礎届の提出先と提出期限

算定基礎届の提出先と提出期限は以下の通りです。郵送で提出する場合は、期限内に提出できるように、到着日数を考慮して早めに提出しましょう。

| 提出先 | 年金事務センターまたは管轄の年金事務所担当窓口 |

|---|---|

| 提出期間 | 7月1日~7月10日まで(10日が土日祝日の場合は翌日以降の開庁日) |

| 提出方法 |

|

算定基礎届の提出期限に遅れてしまった場合

提出期限に間に合わなかったとしても、提出は可能です。管轄の年金事務所へ連絡の上、速やかに提出しましょう。

ただし、提出が大幅に遅れてしまった場合は、9月の改定に間に合わない事態も考えられるため、遅れないように早めに準備に取りかかることが大切です。

算定基礎届に基づく報酬月額はいつから反映?

算定基礎届(定時決定)により見直された新しい社会保険料は、その年の9月〜翌年8月まで適用されます。ただし、実際にいつから給与に反映されるかは、給与の支払いタイミングによって異なります。

たとえば、給与計算が末締め翌月払いの場合は、9月分の給与が10月に支払われるため、10月に受け取る給与から新しい社会保険料が適用になる仕組みです。

算定基礎届の対象となる報酬の具体例

対象となる報酬は、給与や賞与以外に現物で支給されるものを含め、労働の対価として受け取るものすべてです。

一方、臨時で受け取る報酬や退職手当や出張費、慶弔費、制服や作業着など労働の対価にはあてはまらないものは、対象とはなりません。

また、賞与も支給回数によって扱いが異なりますので、間違いがないように正確に選別しましょう。

標準報酬月額の対象となるもの・対象とならないものは、以下のとおりです。

【標準報酬月額の対象となる主なもの】

| 金銭で支給されるもの | 基本給(月給・週給・日給など) 各種手当(住宅手当・通勤手当・扶養手当・家族手当・役付手当など) 年4回以上の賞与 |

|---|---|

| 現物で支給されるもの | 通勤定期券・回数券・食事・社宅・寮・被服・自社製品等 |

【標準報酬月額の対象とならない主なもの】

| 金銭で支給されるもの | 退職手当、出張旅費、交際費、慶弔費、解雇予告手当、傷病手当金、労災保険の休業補償給付、年3回以下の賞与 |

|---|---|

| 現物で支給されるもの | 食事(本人の負担額が厚生労働大臣が定める価額の3分の2以上の場合) 制服・作業着(業務で使用) 大入袋、見舞品など |

【紙媒体】算定基礎届を作成・提出する方法

算定基礎届を、紙の届出用紙を使用して提出するケースです。6月中旬以降に、日本年金機構から事業所あてに送付される届出用紙に必要事項を記入して提出します。日本年金機構のサイトからダウンロードすることも可能です。

送付された届出用紙にはあらかじめ、5月中旬頃までに届出された被保険者の氏名・生年月日・その時点での標準報酬月額が印字されてあります。

提出する書類は以下の通りです。郵送する場合は、同封の封筒に入れて余裕をもって発送しましょう。

- 被保険者報酬月額算定基礎届(70歳以上被用者算定基礎届)

- 被保険者報酬月額変更届(70歳以上被用者月額変更届)

※7月以降改定に該当する人がいる場合に限る

参考:被保険者報酬月額算定基礎届(70歳以上被用者算定基礎届)

算定基礎届の記入例

対象者の支払基礎日数や標準報酬月額を確認したら届出用紙に記入していきます。

- (10)の欄に支払基礎日数を記入する

- (11)(12)(13)の欄に現金・現物支給の金額、合計額を記入する

- (14)の欄に総計額を記入する(一般的な被保険者の場合は支払基礎日数が17日以上の月の総計額)

- (15)の欄に平均額を記入する

被保険者整理番号・事業所整理番号も必ず記入します。標準報酬月額の対象となる現物支給についても、漏れがないように注意しましょう。

算定基礎届の詳しい書き方はこちらの記事も参考にしてください。

関連記事:算定基礎届とは?書き方や注意点・方法を分かりやすく解説

【電子媒体(CD・DVD)】で算定基礎届を作成・提出する方法

電子媒体であるCDやDVDにデータを保存し郵送する提出方法です。事業所で届書データを保存、管理できるため、届書作成が効率的に行えるようになります。

電子媒体で提出する際に必要なものは以下のとおりです。

- 被保険者報酬月額算定基礎届(70歳以上被用者算定基礎届)〈CDまたはDVD〉

- 被保険者報酬月額変更届(70歳以上被用者月額変更届)〈CDまたはDVD〉

※7月以降改定に該当する人がいる場合に限る - 電子媒体届書総括票〈紙〉

提出の際には、CDやDVDには事業所名や提出元ID、媒体通番を記入しておきます。

「電子媒体届書総括票」を紙で提出する必要があるので、忘れないように注意してください。

電子媒体での提出は、電子申請の環境が整っていない場合の代替として便利です。

日本年金機構のプログラムを使った作成手順

電子媒体で算定基礎届を提出する際には、日本年金機構が発行しているソフトウエア「届書作成プログラム」をダウンロードして作成するのが便利です。CDやDVD用の提出ファイルの作成まで可能です。

電子媒体による算定基礎届作成から提出までの流れを説明します。

- 「届書作成プログラム」のダウンロード・インストール

- 算定基礎届に必要なデータをすべて入力する

- CSVファイルを作成し、CD等に保存する

- CDまたはDVDと紙の届書「電子媒体届書総括票」を郵送する

参考:届書作成プログラム

電子媒体で提出する際の注意点

CDやDVDを使って、算定基礎届を提出する際は以下の点に注意してください。

- 届書作成プログラムのダウンロード版が最新

- CD/DVDに提出用ファイル「SHFD0006.csv」のみを収録

- 提出用ファイル「SHFD0006.csv」の拡張子を変更・開いていないこと

- ファイル名「〇〇.jkk」が収録されていないこと

- フォルダごと収録されていないこと

- 「ディスクアットワンス(追記不可)」のもの

- 「ISO9660」形式のものに限る

なお、提出したCDやDVDは返却されません。

【電子申請】で算定基礎届を作成・提出する方法

電子申請には、以下の3つの方法があります。

- 日本年金機構の「届書作成プログラム」を使用して申請

- 労務管理ソフトを使用して申請

- e-Govから申請

e-Govとは、国の行政機関に対する申請・届出等の手続きをオンラインでできるものです。

市販の労務管理ソフトを使用せず、算定基礎届など主な届出だけの場合は「届書作成プログラム」での申請がおすすめです。

電子申請は以下の通り、さまざまなメリットがあります。

- 24時間申請可能

- 窓口に出向く時間を省略

- 届出後の審査状況が確認可能

- 郵送コストの削減

参考:

電子申請・電子送付

電子申請|e-Gov日本年金機構

電子申請の流れ

次に電子申請の流れを詳しく解説します。まずは、電子申請に必要な「GビズID」か「電子証明書」を取得しておきます。

【データ作成】

日本年金機構の「届書作成プログラム」または労務管理ソフト、e-Govで作成します。

- 届書作成プログラムをインストール

- 事業所情報や被保険者情報を入力

- 算定基礎届のデータを作成しCSVファイルを出力

【申請】

| 「届書作成プログラム」からの申請 | 「届書の申請」を選択し、作成した届書データを添付し、申請する |

|---|---|

| e-Govのマイページからの申請 | 直接、申請情報を入力するかCSVファイルを添付して申請する |

参考:

電子申請

電子申請・電子媒体申請(事業主・社会保険事務担当の方)

算定基礎届を出さなかったらどうなる?

算定基礎届を長期間にわたって出さなかった場合は、厚生年金法第102条第1項1号により、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。

提出が大幅に遅れると年金事務所から督促が届き、立ち入り調査を受ける可能性もあるでしょう。また標準報酬月額の決定が遅れ、被保険者である従業員からの信頼を失うことになりかねません。

なお、提出期限が過ぎても提出は可能であるため、管轄の年金事務所へ連絡し速やかに提出するようにしましょう。

算定基礎届の各媒体での作成方法を理解しスムーズに提出しよう

算定基礎届は、毎年7月に提出の被保険者の標準報酬月額を決定する重要な手続きです。提出は、紙(届出書)・電子媒体(CD・DVD)・電子申請の3つがあります。

紙の場合は届出書に記入して、電子媒体はCDなどにデータを保存してそれぞれ郵送、電子申請はインターネットで申請するものです。

自社のシステム環境に合った方法を選択し、期限を守って正しく提出しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

育児休業給付金の80%引き上げはいつから?人事労務担当者が注意するポイントも解説

2025年4月1日より、育児休業給付金の実質給付率が80%(手取り10割相当)へ引き上げられました。これは新設された「出生後休業支援給付金」によるものですが、「夫婦ともに通算14日…

詳しくみる厚生年金の資格期間が10年未満の場合 – 受給できるのかを解説

日本の年金制度では、国民年金、厚生年金への加入期間が10年以上でなければ受給資格がないとされています。では、これらの年金に加入していた期間が10年未満の場合には、もう受給する方法は…

詳しくみる社会保険は強制加入?入りたくない社員への対応はどうする?

通常、会社員など事業所に雇われて働く人は社会保険に加入し、給与から保険料を天引きされています。では、社会保険は強制加入なのでしょうか。また、パートやアルバイトなどの短時間労働者はど…

詳しくみる傷病手当金は有給休暇を取った日にも支払われる?

仕事外のケガや病気が理由で会社を休む場合、傷病手当金を申請できます。原則として有給をとった場合、この傷病手当金は支払われません。ただし、受給までの待機期間に有給を利用するなど、いく…

詳しくみる厚生年金の試算・計算方法について – 将来もらえる年金額を予測

会社員や公務員は、老齢になると2種類の年金を受け取ることができます。国民年金から受け取る年金が老齢基礎年金、厚生年金から受け取る年金が老齢厚生年金です。老齢基礎年金は、基本的に加入…

詳しくみる【社保⇔国保】転職・退職時の切り替え手続きガイド!金額や期限を解説

会社を退職後、再就職までに1日でも空白期間ができる場合は、原則として社会保険の切り替えが必要です。 その際の選択肢としては、「国民健康保険への切り替え」「健康保険の任意継続」「配偶…

詳しくみる