- 更新日 : 2026年1月27日

新リース会計基準とは【図解で分かりやすく解説】対象企業・いつから適用?

新リース会計基準は、2024年9月に企業会計基準委員会から公表された、日本におけるリース取引の新たな会計処理のルールです。

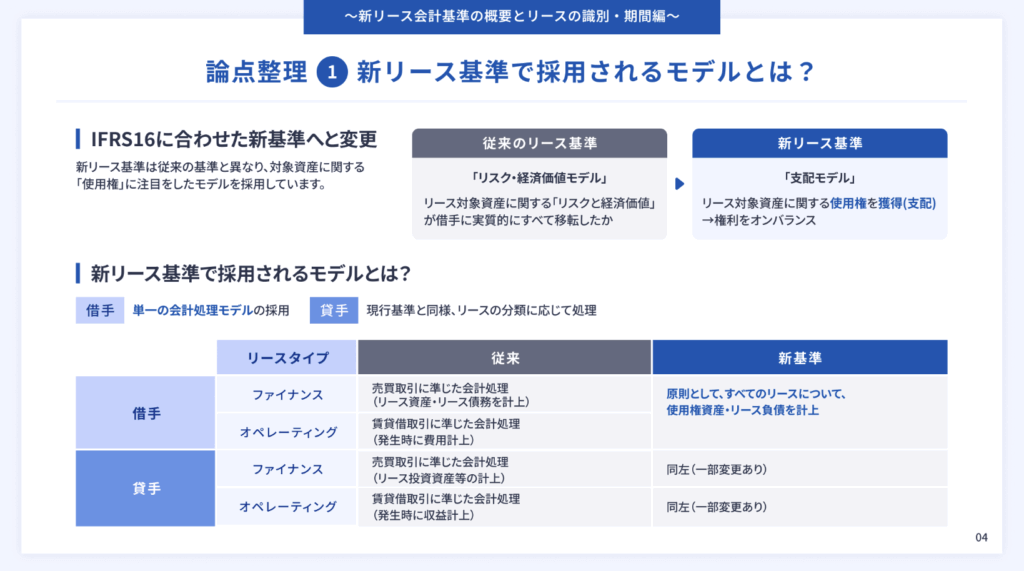

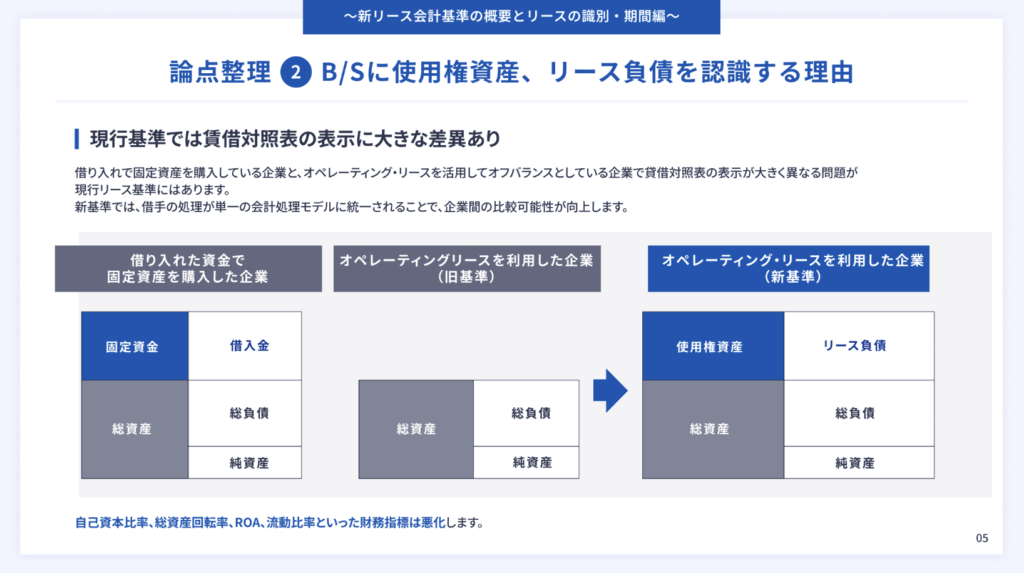

この基準の最も大きな変更点は、借り手側(リースを利用する企業)の会計処理です。これまでの「オペレーティング・リース(賃貸借に準じる)」と「ファイナンス・リース(売買に準じる)」という区別を廃止し、原則としてすべてのリース契約において、「使用権資産」(リースで利用する権利)と「リース負債」(リース料の支払い義務)を貸借対照表に計上する単一の会計モデルが採用されました。これにより、オフバランスだったオペレーティング・リースもオンバランスされることになります。

そこでこの記事では、新リース会計基準の主要な内容を解説し、具体的な会計処理や影響についても説明します。

目次

新リース会計基準とは?

図解出典:新リース会計基準と主要論点が丸わかり!対応ガイドブックPart1

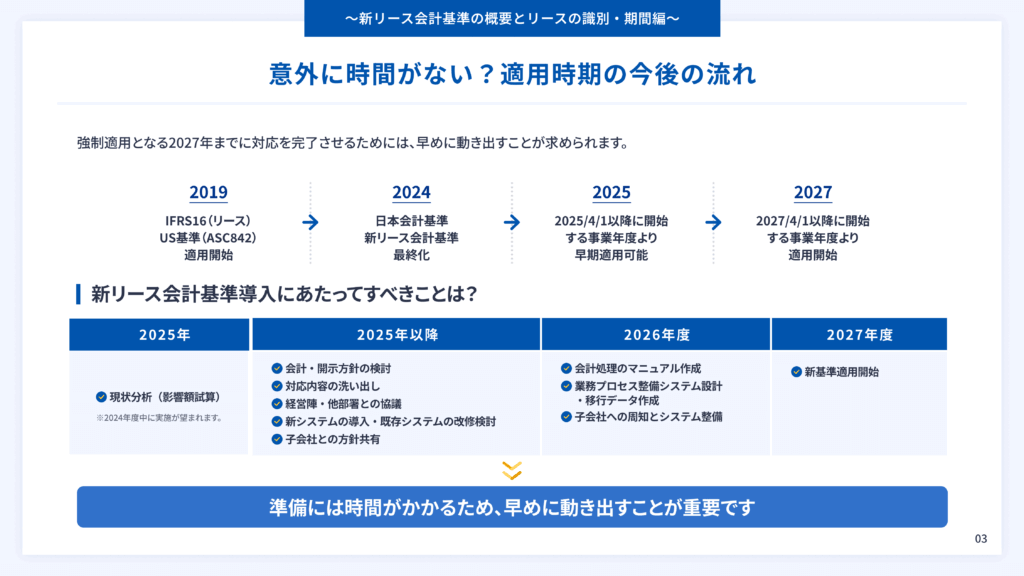

日本の「新リース会計基準」とは、企業会計基準委員会(ASBJ)が2024年9月13日に公表し、2027年4月1日以降開始の事業年度から強制適用が予定されている「企業会計基準第34号『リースに関する会計基準』」およびその適用指針のことです。

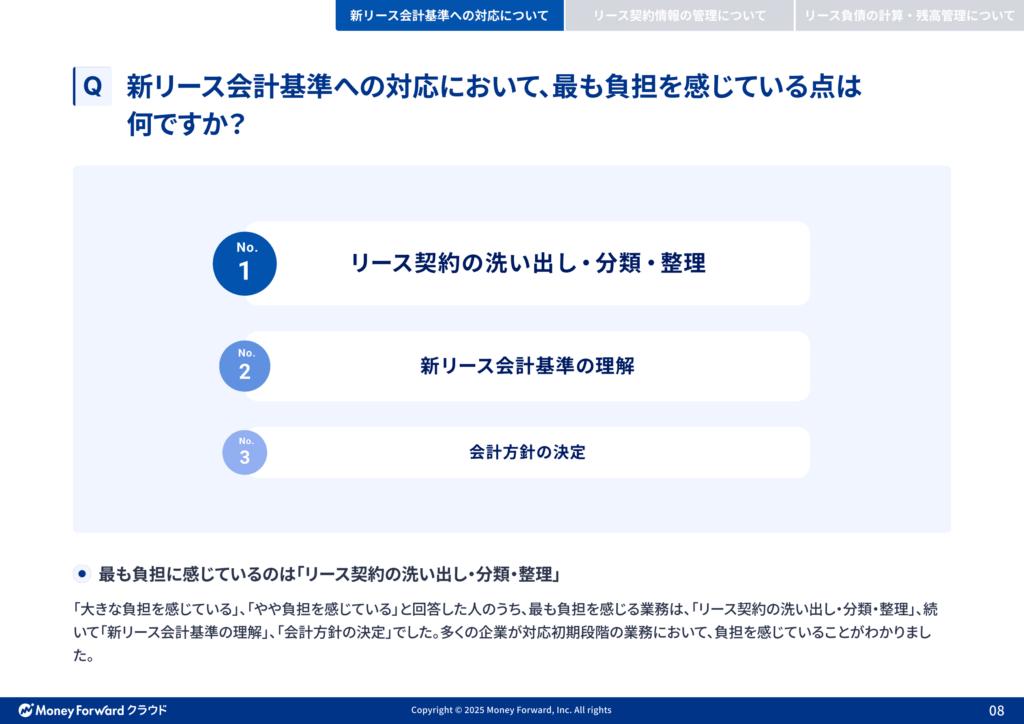

新リース会計基準への対応において、最も負担を感じる点は?

図解出典:新リース会計基準に関する調査レポート

マネーフォワードが実施した調査によると、新リース会計基準への対応にあたり、企業が最も負担を感じている業務は「リース契約の洗い出し・分類・整理」であることが明らかになりました。

次いで「新リース会計基準の理解」や「会計方針の決定」が続いています。

特に「大きな負担を感じている」「やや負担を感じている」と回答した企業の多くが、初期段階で必要となるリース契約情報の整理作業に課題を抱えていることが分かりました。

これにより、企業が新基準対応の初期フェーズにおいて相応の負荷を受けている実態が浮き彫りとなっています。

この記事をお読みの方におすすめのガイド3選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

新リース会計基準丸わかりガイドブック3点セット

本資料は、2025年3月から順次公開した「新リース会計基準と主要論点が丸わかり!対応ガイドブック」のPart.1〜Part.3の3点セットになります。

新リース会計基準への対応を進めるにあたって「何を」「どのように」運用変更する必要があるか、基礎から実務まで、じっくり見直すことができます。

新リース会計基準に最短距離で対応するなら?

2027年度から適用される新リース会計基準に対応した、クラウド型のリース会計システムです。すでにご利用中の会計システムはそのままに、業務影響を最小化しながら利用することが可能です。

本資料では、特長や各種機能についてご紹介いたします。

リース契約のデータ化・リース識別・契約管理、大丈夫ですか?

リース契約の洗い出しに時間がとられていませんか?

マネーフォワード クラウド契約なら、契約書を取り込むだけでAIが新リース会計基準の要件に基づいてリース契約を自動で識別。

リース契約のデータ化・リース識別・契約管理をサポートします。既存のシステムとも連携してご利用いただけますので、他社会計システムや固定資産管理システムをご利⽤の企業もお気軽にご相談ください。

新リース会計基準の適用開始時期

図解出典:新リース会計基準と主要論点が丸わかり!対応ガイドブックPart1

新リース会計基準は、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」として公表されており、原則として2027年4月1日以後に開始する事業年度の期首から適用されます。

早期適用について

一方で、2025年4月1日以後に開始する事業年度の期首から早期適用することも可能とされています。

具体的な例(3月決算の企業の場合) 例えば、3月31日を決算日とする企業の場合、事業年度の期首は4月1日となります。

- 原則適用の場合: 2027年3月期までは現行のリース会計基準が適用され、2027年4月1日に始まる事業年度(つまり2028年3月期)から新リース会計基準が適用されることになります。

- 早期適用の場合: 2025年4月1日に始まる事業年度(つまり2026年3月期)から、新リース会計基準を適用することができます。

新リース会計基準の対象事業者は?

新リース会計基準の対象となるのは、主に上場企業や会計監査人の設置が義務付けられている企業です。具体的には以下の通りです。

- 金融商品取引法の適用を受ける企業(上場企業など)とその子会社・関連会社

- これらの企業は、投資家保護の観点から、財務情報の透明性が強く求められるため、新リース会計基準の適用が義務付けられます。

- 会社法上、会計監査人の設置が義務付けられている企業とその子会社

中小企業への適用について

一方で、上記の対象に当てはまらない中小企業については、新リース会計基準の適用は原則として任意適用となります。中小企業は、引き続き「中小企業の会計に関する指針」などに基づき、従来の賃貸借処理を継続することが可能です。

このように、新リース会計基準は、企業の規模や特性によって適用範囲が異なります。特に強制適用となる企業は、適用開始に向けて、リース契約の洗い出し、会計処理の変更、システム改修など、多岐にわたる準備が必要となります。

新リース会計基準の内容:3つの重要な変更点

2027年4月1日以降に適用が予定されている新リース会計基準は、現行のリース会計基準から大きく変更される点が3つあります。

これらの変更は、企業の財務報告の透明性を高め、国際的な会計基準との整合性を図ることを目的としています。

1. リース取引の区分の廃止と原則オンバランス処理への統一

現行のリース会計基準では、リース取引は「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」の2つに区分され、それぞれ異なる会計処理が行われていました。しかし、新リース会計基準では、国際財務報告基準(IFRS)の「“ものを使用する権利”はすべて均等に考える」という考え方が採用されます。

これにより、借り手は、一部の例外(短期リースや少額リース)を除き、すべてのリース取引について、その使用権を資産として、また将来の支払義務を負債として、貸借対照表(B/S)に計上する「オンバランス処理」に統一されます。つまり、これまでオフバランス処理されていたオペレーティングリースも、原則として貸借対照表に計上されることになります。

図解出典:新リース会計基準と主要論点が丸わかり!対応ガイドブックPart1

2. 財務報告における表示と開示の変更

新リース会計基準によってリース取引が原則としてオンバランス計上されることで、企業の財務報告にも大きな影響が生じます。

- 損益計算書への影響: これまでオペレーティングリースとして「賃借料」として費用処理されていたものが、ファイナンスリースと同様に「減価償却費」と「支払利息」に分けて計上されるようになります。これにより、販売費および一般管理費に計上されていた費用が組み替えられ、企業の営業損益に影響が生じる可能性があります。また、ビジネスモデルによっては、事業の投下資本利益率にも影響が出ることが考えられます。

- 貸借対照表の増大: オペレーティングリースがオンバランスされることで、貸借対照表の資産と負債の金額が増大します。

- 開示要件の変更: 企業の財務状況が大きく変わるため、投資家や銀行などのステークホルダーに対して、その変化を適切に説明する必要があります。そのため、財務報告における開示と注記の要件が変更され、具体的には以下の項目を財務諸表で表示し、詳細な注記が求められるようになります。

- 開示が必要な項目: 使用権資産、リース負債、利息費用

- 借手・貸手双方に求められる注記: 会計方針に関する情報、リース特有の取引に関する情報、当期および翌期以降のリースの金額を理解するための情報など

3. リースの定義と識別方法の見直し

新リース会計基準では、リース取引であるかどうかの判断基準も明確化されます。

- リースの定義: 「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約または契約の一部分」と定義されます。

- 識別方法: 契約の締結時に、以下の3つの観点から、その契約がリース取引を含むかどうかを判断(識別)することになります。

- 資産が特定されているか

- 特定の資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有しているか

- 資産の使用を指図する権利を有しているか

この見直しにより、契約書に「リース」と記載がなくても、上記の3つの判断基準に該当すれば、すべてリース取引とみなされます。そのため、これまでリースと認識されていなかったレンタル契約や不動産賃貸契約なども、改正後は「リースが含まれる」と判断され、オンバランス処理の対象となる可能性があります。

新リース会計基準の会計処理

新リース会計基準案では、新リース会計基準を、原則として全てのリース契約へ適用することを提案しています。

資産を借りる側(借手)の会計処理は、IFRS第16号「リース」と米国財務会計基準審議会(FASB)のTopic 842「リース」の「使用権モデル」を参考に、日本での新基準の開発が実施されており、例外はあるものの基本的には以下の方針に基づいています。

- 借手の費用配分方法

IFRS第16号との整合性を確保する方向で検討されています。 - 代替取扱いや経過措置

国際的な比較可能性を大きく損なわない範囲で、代替的な取扱いや経過措置を設けるなど、実務に配慮した方策が検討されています。 - 会計処理の一致

借手と資産を貸す側(貸手:リース会社)の会計処理に齟齬が生じないよう、現行のリース取引に関する会計基準を改正します。

この改正では、借手の会計処理において、ファイナンスリースとオペレーティングリースの区別をなくし、単一の会計処理を導入することが提案されています。さらに短期リース・少額リース以外の全てのリースに関して、使用権資産とリース負債を認識することが求められます。

これにより、現行基準でオフバランスとされているオペレーティングリースがオンバランスとなるなどの影響が生じます。

資産を借りる側の会計処理のイメージ

【リース取引開始時】

借方)使用権資産*1 □□□ 貸方)リース負債*2 □□□

*1:原則としてリース負債の額と同額を使用権資産として計上。

*2:支払リース料の総額の現在価値をリース負債として計上。

【その後】

借方)償却費用*3 〇〇〇 貸方)使用権資産 ×××

利息費用*4 ●●● 現預金等 ☆☆☆

リース負債 △△△

*3:リース期間にわたって、定額法などの方法で償却。

*4:リース期間にわたって原則として利息法で処理し、利息費用を計上しながらリース負債を減額する。

使用権資産の償却方法

- 原資産の所有権が借手に移転するリース:自らが原資産を所有していると仮定し、その場合と同じ減価償却方法を適用します。

- その他のリース:企業の実態に応じて、定額法などの償却方法から適切な方法を選択して適用します。

なお、使用権資産については以下の記事で詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

延払基準の特例の廃止と経過措置

新しいリース会計基準の導入に伴い、以前の「延払基準の特例」が廃止されることになりました。これによる企業への影響を緩和するため、いくつかの経過措置が設けられています。

経過措置の主なポイント

- 旧リース譲渡の継続適用(特例)

- 2025年4月1日より前にリース譲渡(旧リース譲渡)を行った法人は、2025年4月1日以降に始まる事業年度(経過措置事業年度)においても、その旧リース譲渡については引き続き延払基準で収益や費用を計上できます。

- 未計上収益・費用の原則一括計上

- 以下のいずれかに該当する場合、旧リース譲渡にかかる未計上収益額と未計上費用額を、特定の事業年度(基準事業年度)で一括して収益・費用として計上しなければなりません。

- 2027年3月31日以前に始まる経過措置事業年度の決算で、延払基準を使わなかった場合。

- 2027年3月31日以前に始まる各事業年度で、まだ収益や費用として計上されていない旧リース譲渡の金額がある場合、その翌事業年度。

- 以下のいずれかに該当する場合、旧リース譲渡にかかる未計上収益額と未計上費用額を、特定の事業年度(基準事業年度)で一括して収益・費用として計上しなければなりません。

- 利息相当額のみの延払基準継続

- 上記の2番目のケース(2027年3月31日以前に未計上の金額がある場合)でも、2027年3月31日後最初に始まる経過措置事業年度の決算で、旧リース譲渡の対価に含まれる利息相当額のみをその事業年度の収益とする延払基準の方法で処理した場合、引き続きその方法で収益・費用を計上できます。

- 未計上収益額の5年均等計上特例

- もし、上記の「未計上収益・費用の原則一括計上」で未計上収益額が未計上費用額を上回る場合、5年間で均等に収益と費用を計上することができます。ただし、この特例を適用するには、基準事業年度の確定申告書などにその旨を記載する必要があります。

用語の補足

- 旧リース譲渡: 2027年3月31日以前に始まった事業年度に行われたリース譲渡のことです。

- 未計上収益額・未計上費用額: 基準事業年度の開始日より前の各事業年度で、まだ収益や費用として計上されていない旧リース譲渡にかかる金額を指します。

新リース会計基準を適用するための準備

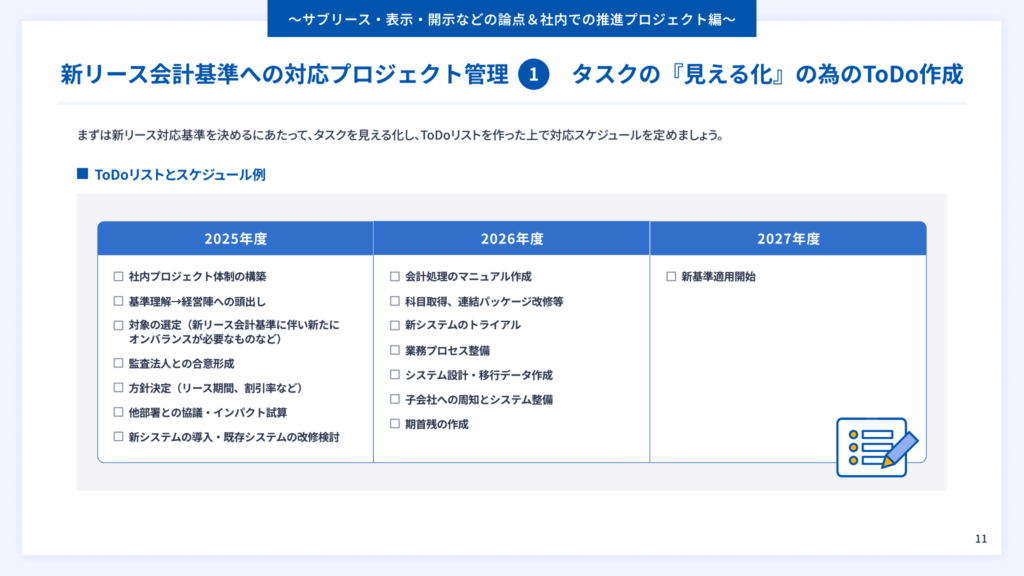

まずは新リース対応基準を決めるにあたって、タスクを見える化し、ToDoリストを作った上で対応スケジュールを定めましょう。

マネーフォワードが制作している新リース会計基準丸わかりガイドブック3点セットに含まれておりますので、よければダウンロードしてご活用ください。

その上で、新リース会計基準を適用するための準備は主に以下の通りです。

リース契約の全社的な棚卸と影響分析

- 現在締結しているすべてのリース契約、賃貸借契約、および実質的にリースに該当する可能性のある契約(例:不動産賃貸借契約、複合機やサーバーなどの機器レンタル契約、クラウドサービスの利用契約など)を洗い出します。

- それぞれの契約について、新基準の対象となるか否かを識別し、対象となる場合は、使用権資産とリース負債のおおよその金額を試算し、財務諸表や経営指標への影響を把握します。

会計方針の検討と監査法人とのすり合わせ

- 新基準におけるリースの定義や識別方法、使用権資産とリース負債の認識・測定方法、減価償却方法、利息計算方法などについて、具体的な会計処理方針を検討します。

- 検討した会計方針について、事前に監査法人と十分にすり合わせを行い、確認を得ることが重要です。

適用スケジュールの策定と進捗管理

- 新基準適用までの具体的なスケジュール(情報収集、分析、システム改修、社内規程整備など)を策定し、進捗を管理します。

社内規程やマニュアルの整備

- 新しい会計処理に対応するための社内規程や業務マニュアルを整備します。

- 経理部門だけでなく、契約に関わる関連部署(総務、情報システム、購買など)との連携も不可欠です。

会計システムの更新と業務フローの見直し

- リース取引をオンバランス処理し、使用権資産の減価償却やリース負債の利息計算を行うためには、現在の会計システムの改修や新たなシステムの導入が必要となる場合があります。

- これまでの業務フローも、新しい会計処理に合わせて見直す必要があります。

子会社や社内部署関係者への説明

- グループ会社がある場合は、子会社への新基準の展開や、グループ全体での統一的な対応を検討する必要があります。

- 社内関係者に対しても、新基準の概要と変更点、およびそれが業務に与える影響について説明し、理解を促すことが重要です。

投資家や金融機関など外部関係者への説明

- 財務諸表や経営指標が変動することから、投資家や金融機関に対して、新基準適用による影響について適切に説明できる準備が必要です。

そもそもリース会計基準とは

リース会計基準とは、リース取引の種類やその会計処理方法を規定する会計基準のことです。

現行のリース会計基準では、リース取引はファイナンスリースとオペレーティングリースに分けられています。

ファイナンスリースはリース期間中に契約を解除できず、借手がリース物件の取得価格や関連費用のほぼ全額をリース料として支払うリースを指します。

そしてファイナンスリースに該当しないリース取引はオペレーティングリースとされています。

- ファイナンス・リース取引:

- リース期間中に契約を解除できない「ノンキャンセラブル」であり、かつ、借り手がリース物件の取得価格や関連費用をほぼ全額負担する「フルペイアウト」の条件を満たすリースです。

- これは実質的に資産の購入に近いとみなされ、借り手の貸借対照表に資産(使用権資産など)と負債(リース債務)として計上されます。これを「オンバランス処理」と呼びます。

- 計上された資産は減価償却され、負債は利息相当額と元本返済額に分けて処理されます。

- オペレーティング・リース取引:

- ファイナンス・リースの条件に該当しないリース取引です。

- これは通常の賃貸借契約に近いとみなされ、現行基準では原則として貸借対照表には計上されません。これを「オフバランス処理」と呼びます。

- リース料は、支払った期間の費用(賃借料など)として損益計算書に計上されます。

リース会計基準は、これらのリース取引に関する会計処理の指針となるルールを提供しています。

現行基準ではオペレーティング・リースがオフバランス処理されるため、企業の真の負債状況が財務諸表から見えにくいという課題がありました。

まとめ

2024年9月13日、企業会計基準委員会(ASBJ)は、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」などを公表しました。

今回の改正は、2016年に国際会計基準審議会(IASB)が公表したIFRS第16号「リース」および米国財務会計基準審議会(FASB)が公表したTopic 842「リース」との国際的な比較可能性を確保するために行われました。

主な変更点は、すべてのリース取引(オペレーティング・リースを含む)について、借り手の貸借対照表に「使用権資産」と「リース負債」を計上する「使用権モデル」を導入したことです。これにより、従来の企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」は適用終了となります。

この新しいリース会計基準は、2019年3月に開発に着手し、2023年5月に公開草案が公表され、幅広い意見を踏まえて検討が進められてきました。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

新リース会計の関連記事

-

2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説

-

新リース会計基準における仕訳処理は?貸手・借手別にポイントを解説!

-

新リース会計基準は日本でいつから適用?実務対応のポイント

-

新リース会計基準の対象企業とは?中小企業も?わかりやすく解説

-

新リース会計基準の早期適用ポイントは?メリット・デメリットも解説

-

新リース会計基準の遡及適用について解説

-

新リース会計基準がレンタルやサブスクリプションに及ぼす影響と留意点

-

新リース会計基準が契約業務に与える影響は?必要な対応やポイントを解説

-

新リース会計基準で再リースの処理はどうなる?

-

新リース会計基準が賃貸借契約や家賃に与える影響は?対応ポイントを解説

-

新リース会計基準でサブリースはどうなる?会計処理や事業者への影響を解説

-

リース会計基準とは?改正に伴う影響は?

-

隠れリースとは?新リース会計基準で知っておくべきポイント

-

【2025年実施】新リース会計基準の影響と企業の対応は?調査結果から見る実態と対策について

-

【新リース会計基準】300万円基準とは?少額リース資産の判定も解説

-

【新リース会計基準】無形固定資産やソフトウェア、クラウドへの影響・実務対応は?

-

【新リース会計基準】不動産関連の取引における影響・実務ポイント

新着記事

資金繰り管理が上手くできない企業の3つの特徴

「今の従業員はモノを売ってそれで終わりと思っている。」これは私が社長から聞いた言葉です。 実際このような従業員の方が多いのが実情ではないでしょうか?売りっぱなしではだめ。 きっちり…

詳しくみる法人にかかる税金の種類一覧!税率や計算シミュレーション、赤字でも発生する税金などを解説

会社設立や決算において、経営者が頭を悩ませるのが税金です。法人税は、国に納めるものや地方自治体に納めるものなど、複数の種類で構成されています。 この記事では、法人が納めるべき税金の…

詳しくみる法人税の税率は何パーセント?最高税率や中小企業の特例、実効税率、具体的な計算まで解説

法人税の税率は原則として23.2%で、資本金1億円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されます。しかし、経営において重要なのは、法人税だけでなく地方税などをすべて含めた実効税率…

詳しくみる購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説

購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら…

詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説

企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説…

詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説

2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だった…

詳しくみる会計の注目テーマ

- 勘定科目 消耗品費

- 国際会計基準(IFRS)

- 会計帳簿

- キャッシュフロー計算書

- 予実管理

- 損益計算書

- 減価償却

- 総勘定元帳

- 資金繰り表

- 連結決算

- 支払調書

- 経理

- 会計ソフト

- 貸借対照表

- 外注費

- 法人の節税

- 手形

- 損金

- 決算書

- 勘定科目 福利厚生

- 法人税申告書

- 財務諸表

- 勘定科目 修繕費

- 一括償却資産

- 勘定科目 地代家賃

- 原価計算

- 税理士

- 簡易課税

- 税務調査

- 売掛金

- 電子帳簿保存法

- 勘定科目

- 勘定科目 固定資産

- 勘定科目 交際費

- 勘定科目 税務

- 勘定科目 流動資産

- 勘定科目 業種別

- 勘定科目 収益

- 勘定科目 車両費

- 簿記

- 勘定科目 水道光熱費

- 資産除去債務

- 圧縮記帳

- 利益

- 前受金

- 固定資産

- 勘定科目 営業外収益

- 月次決算

- 勘定科目 広告宣伝費

- 益金

- 資産

- 勘定科目 人件費

- 予算管理

- 小口現金

- 資金繰り

- 会計システム

- 決算

- 未払金

- 労働分配率

- 飲食店

- 売上台帳

- 勘定科目 前払い

- 収支報告書

- 勘定科目 荷造運賃

- 勘定科目 支払手数料

- 消費税

- 借地権

- 中小企業

- 勘定科目 被服費

- 仕訳

- 会計の基本

- 勘定科目 仕入れ

- 経費精算

- 交通費

- 勘定科目 旅費交通費

- 電子取引

- 勘定科目 通信費

- 法人税

- 請求管理

- 勘定科目 諸会費

- 入金

- 消込

- 債権管理

- スキャナ保存

- 電子記録債権

- 入出金管理

- 与信管理

- 請求代行

- 財務会計

- オペレーティングリース

- 新リース会計

- 購買申請

- ファクタリング

- 償却資産

- リース取引