- 更新日 : 2025年2月20日

借方と貸方の違いとは?考え方や覚え方を解説

複式簿記の知識は経理を行ううえで必須の知識といえます。しかし借方や貸方、貸借対照表や損益計算書など、慣れない言葉が多く登場して戸惑っているのではないでしょうか。

本記事では、借方と貸方の覚え方や仕訳の具体例についてわかりやすく解説しています。日々の経理業務でも役立つよう解説していますので参考にしてください。

借方と貸方とは?

借方と貸方とは会計の基本的な概念のことで、複式簿記により日々の取引を記帳する際は、取引の内容に応じて「借方」または「貸方」に振り分けます。

また、簿記では、1つの取引を借方と貸方の2か所に振り分ける作業として仕訳を行う必要があります。現金が増えたまたは減ったといったような場合に、その理由を反対側の場所に記載して補足する必要があるからです。

現金が増減した「結果」を、反対側の「原因」で補足すると解釈してもいいでしょう。この際、借方と貸方に記載した合計金額は一致している必要があることも一緒に覚えておきましょう。

借方と貸方に記載する取引の内容には、以下のような特徴があります。

| 借方に記載する取引の内容 | 貸方に記載する取引の内容 | |

|---|---|---|

| 資産の増加 | 資産の減少 | |

| 負債の減少 | 負債の増加 | |

| 純資産の減少 | 純資産の増加 | |

| 費用の増加 | 費用の減少 | |

| 収益の減少 | 収益の増加 | |

借方は左側にあり、資産や費用の増加を意味します。また負債や純資産、収益が減少した場合も借方に取引を記帳します。

一方貸方は右側にあり、負債または純資産(自己資本)、収益の増加を意味します。資産または費用が減少した場合も貸方に取引を記帳します。

借方と貸方の覚え方

借方と貸方がどうしても覚えられないという人は、借方(かりかた)の「り」と、貸方(かしかた)の「し」を使って覚える方法をおすすめします。

かりかたの「り」は左にはらっているので左側に記載する。かしかたの「し」は右にはらっているので右側に記載すると認識しておけば覚えやすいからです。

また、一般的な取引では、借方(左側)に記載する取引は入ってくるものが多く、貸方(右側)に記載する取引は出ていくものが多いため、「り=入る」「し=出ていく」と覚えてもいいかもしれません。

借方と貸方を使った取引の分類

借方と貸方に記載する取引の内容は、以下の5種類に分類されています。

| 借方と貸方を使った取引の分類 | |

|---|---|

| 取引の分類 | 概要 |

| 資産 | 会社の財産のこと。 |

| 負債 | 買掛金や借入金などの他人に支払うべき金額。 |

| 純資産(自己資本) | 資産と負債の差額。返済義務のない事業者の資産のこと。 |

| 収益 | 会社が受け取る収入。プラスになる利益。 |

| 費用 | 収益をあげるために必要な経費。利益から差し引かれるもの。 |

また、実際に記帳する際は、それぞれの取引をさらに分類した「勘定科目」を用いて仕訳を行う必要があります。現金や買掛金、仕入といったように、取引の概要を示すために必要な勘定科目が用意されているため、記帳を行う際はそれぞれの意味について理解しておきましょう。

勘定科目には、以下のようなものがあります。

| 記帳の際に利用する主な勘定科目 | ||

|---|---|---|

| 取引の分類 | 主な勘定科目 | |

| 資産 |

| |

| 負債 | ||

| 純資産(自己資本) | ||

| 収益 | ||

| 費用 |

| |

勘定科目については、別の記事で詳しく解説しています。

借方と貸方の仕訳の例

ここからは借方と貸方へ仕訳を行う場合の具体例について解説していきます。

仕訳を行う場合は、以下のルールに従う必要があります。

- 勘定科目が増えたときは、もとの場所に記載する

- 勘定科目が減ったときは、反対の場所に記載する

- 借方と貸方の合計金額は必ず一致する

現金取引の場合

商品を購入またはサービスの提供を受けたときに、その代金を現金で支払う場合は現金取引に該当します。ここでは、商品を現金で仕入れたと仮定して仕訳を行ってみましょう。

商品を20,000円で仕入れた。その代金は現金で支払った。

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 仕入 | 20,000円 | 現金 | 20,000円 |

商品を仕入れた場合は費用が増加するため、左側に「仕入」と記載します。また支払い方法は現金であるため、右側に「現金」と記載(現金の減少)します。

掛取引の場合

商品を購入するときに、その代金を掛け(後払い)で支払う場合は掛取引に該当します。ここでは、商品を掛けで仕入れたと仮定して仕訳を行ってみましょう。

商品を20,000円で掛けで仕入れた。

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 仕入 | 20,000円 | 買掛金 | 20,000円 |

先ほどと同様に商品を仕入れた場合は費用が増加するため、左側に「仕入」と記載します。今回は支払い方法が掛け(買掛金)であるため負債が増加したとして、右側に「買掛金」を記載します。

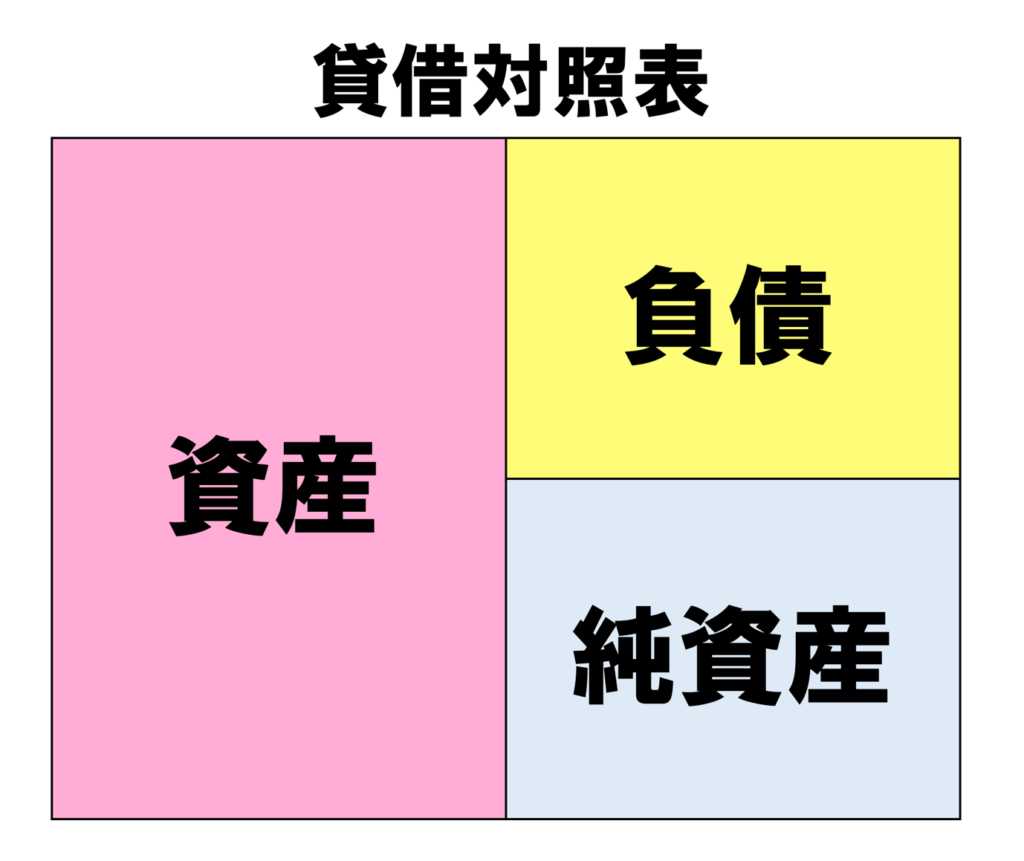

貸借対照表における借方と貸方

貸借対照表は、会社にある財産を把握するために作成する書類です。英語では「Balance Sheet」と呼ばれているため「B/S」と記載することもあります。貸借対照表では、借方(左側)に資産、貸方(右側)に負債または純資産を振り分けます。

損益計算書における借方と貸方

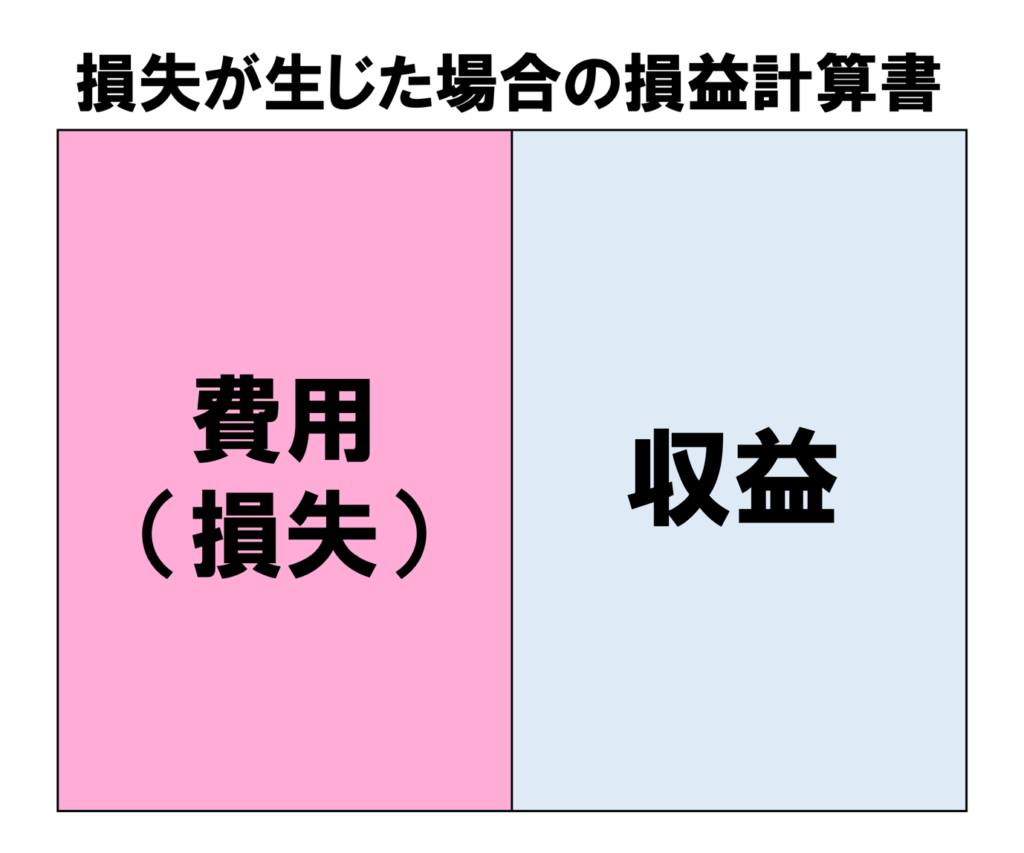

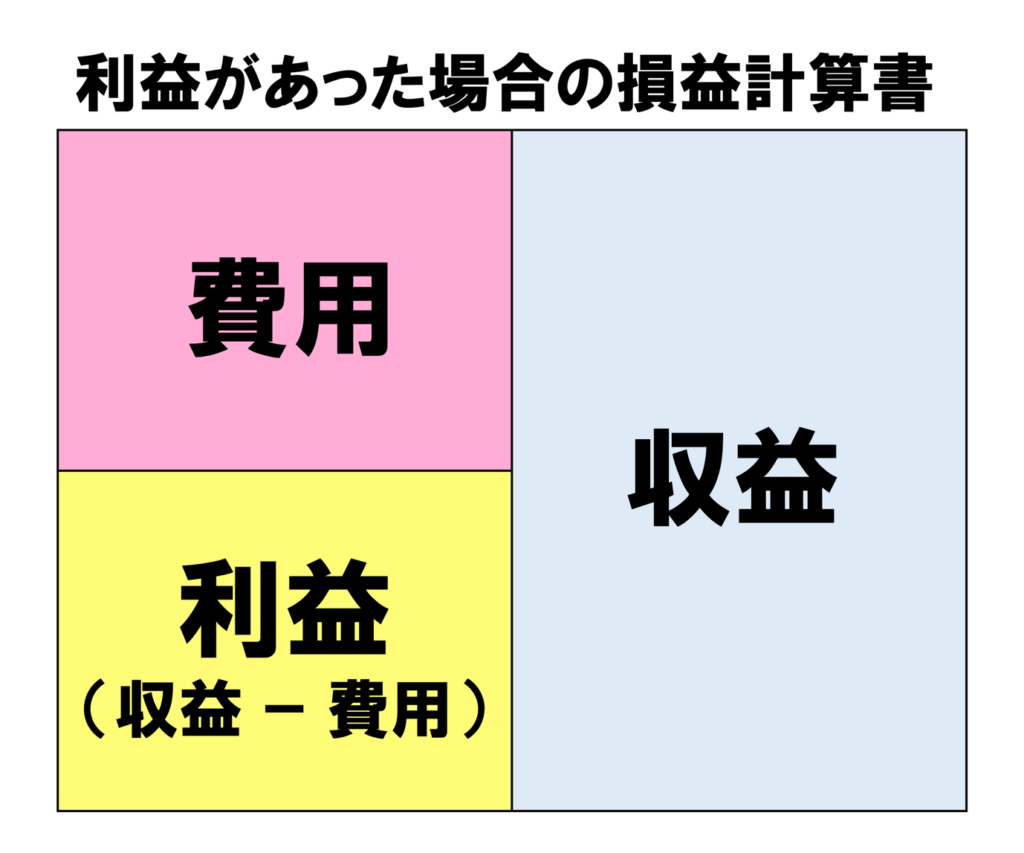

損益計算書は、会社の儲け(または損失)を計算するために作成する書類です。英語では「Profit & Loss Statement」と呼ばれているため「P/L」と記載することもあります。損益計算書では、借方(左側)に費用と利益(なければ記載しない)、貸方(右側)に収益を振り分けます。

損益計算書は原則として上図のようになりますが、損失が生じた場合と利益があった場合とで記載方法が異なるため注意が必要です。

損失が生じた場合は以下のように記載します。

利益があった場合は以下のように記載します。

借方と貸方は複式簿記の基本

複式簿記を始めたばかりの頃は覚えることが多いため、どのように会計処理を行えばいいか戸惑ってしまうかもしれません。しかし、日々の取引を記帳していくうちに借方や貸方のルールが自然と身についてくるでしょう。

簿記は自分に向いていないと拒絶してしまうのではなく、少しずつ簿記に慣れていくことを意識してはいかがでしょうか。

よくある質問

借方と貸方とは?

会計の基本的な概念のことです。複式簿記により日々の取引を記帳する際は、取引の内容に応じて「借方」または「貸方」に振り分けます。詳しくはこちらをご覧ください。

借方と貸方の覚え方は?

かりかたの「り」と、かしかたの「し」を使って覚える方法をおすすめします。借方の「り」は左にはらっているので左側。貸方の「し」は右にはらっているので右側と認識しておけば覚えやすいからです。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

製造業でよく使われる帳票は?種類やテンプレート、電子化のメリットを解説

帳票(帳票類)とは、お金の流れを記録する帳簿や伝票の総称です。一般的には見積書・納品書・請求書といった種類の帳票が使われていますが、業界別に特有の帳票も存在します。本記事では、製造業でよく使われる帳票を紹介します。起票する際に役立つ無料テン…

詳しくみる費用とは?原価や損金との違いを解説

費用は会計上の基本的な概念で、損益計算書にも関連する項目です。そもそも費用とは、どのようなものを指すのでしょうか。この記事では費用の概要、原価や損金との違い、費用の計上タイミングについて、基本的な内容を解説します。 費用とは 費用は損益計算…

詳しくみる建設業の原価管理とは?基本からメリット、システムの選び方まで解説!

建設業の工事原価管理が大変で改善を考えている経理担当者や経営者は少なくありません。 本記事では、建設業における原価管理の基本から、原価管理するべきメリットや、原価管理システムを導入する必要性を解説します。 建設業の経理担当者や原価管理で利益…

詳しくみるヘッジ会計でリスク回避!メリットと仕組みを解説

企業としてリスクの少ない投資活動や安定した資産管理を望むなら、ヘッジ会計について知っておきましょう。 ここでは、企業の会計・財務担当者が知っておきたいヘッジ会計の概要や適用条件などの基本ポイントを解説します。 ヘッジ会計はどんな時に必要? …

詳しくみる【2020~2021年度】コロナによる固定資産税の猶予・減免 対象者や申請方法は?

毎年4~6月頃は「固定資産税の納期」と記憶している事業者も多いことでしょう。ところが、2020年は新型コロナウイルスにより経営難に陥り、納税どころではないという事業者が少なくありません。 そういった事業者の税負担を軽減するために、政府は新型…

詳しくみるIFRS第9号「金融商品」とは?分類・測定方法や日本基準との違いも解説

海外企業と取引する場合、国際会計基準「IFRS(International Financial Reporting Standards)」適用が必須になっている場合が多いため、日本でも導入企業が増えつつあります。 今回は、金融商品の扱いにつ…

詳しくみる