- 更新日 : 2021年5月31日

営業外収益とは?勘定科目をわかりやすく解説

損益計算書には様々な項目が存在します。売上高や売上総利益、経常利益などの項目は、ご覧になったことがあるかもしれません。

しかし、その中にある「営業外収益」には、意外と目を向けていない方も多いのではないでしょうか。「営業外収益」は収益構造の大きな改善ポイントにもなりえる項目です。

そこで、営業外収益の基本情報や勘定科目例、営業外収益が多い場合に気をつける点などを解説します。

目次

営業外収益とは

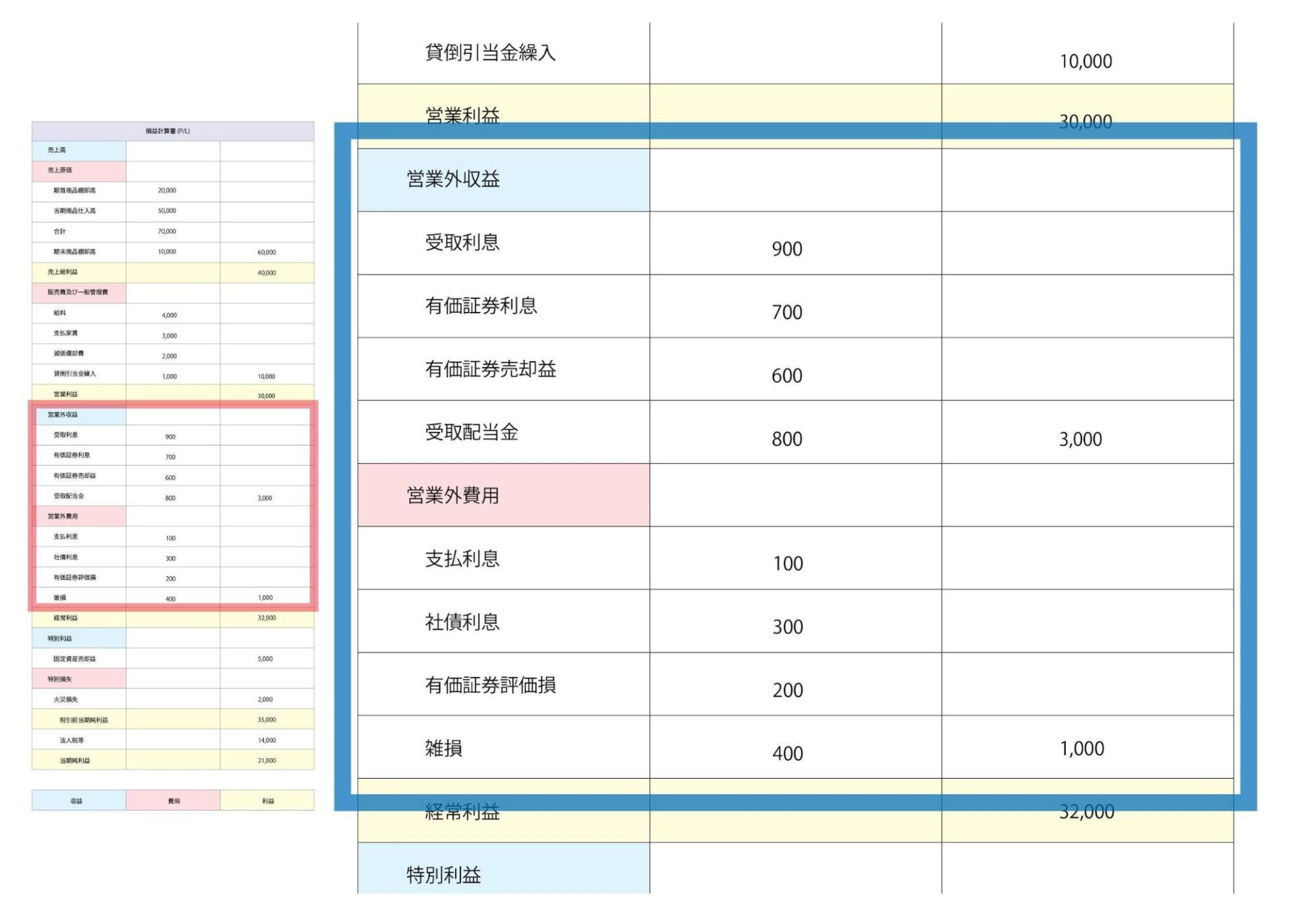

営業外収益とは、企業が本業以外の活動で経常的に得ている収益のことです。主に財務活動から発生する場合が多いでしょう。

代表的なものとしては、受取配当金や利息、不動産賃料などがあります。ただし、固定資産の売却などで得た臨時的で大きな金額の場合には「特別利益」となるのが一般的です。

営業外収益は、損益計算書上の「経常利益」に区分され表示します。

営業外収益と売上の違いは本業の収入かどうか

営業外収益と売上の最も大きな違いは「本業の収入かどうか」という点です。本業で得た収益は「売上高」として計上されます。

そこで疑問になるのが「何をもって本業とするか」です。その基準は定款の「主たる目的」に記載している事業かどうかで判断します。

例えば、不動産を売却する場合、主たる目的が「不動産賃貸業」である企業であれば、売上高として計上するのが一般的です。しかし、主たる目的が「小売業」である企業の場合、不動産売却で得た利益は「営業外収益」として計上しなければなりません。

営業外収益の勘定科目例

営業外収益として扱う勘定科目には、多くの種類があります。そこで、代表的な勘定科目例について見ていきましょう。

受取利息

受取利息とは、銀行などの金融機関や第三者に対してお金を預けたり、貸し付けたりしたことで受け取れる利息を計上する勘定科目です。

受取配当金

受取配当金とは、企業の保有株式によって、他の法人から受けとる利益の分配金などを計上する勘定科目になります。ただし、自己株式からの配当は該当しません。また、子会社から受けた配当金も、連結財務諸表上では消去されるので注意が必要です。

有価証券利息

有価証券利息とは、国債や地方債、社債などの債権から発生する受取利息のことです。ただし、あくまでも「売買」が目的の有価証券のみを対象として計上します。

有価証券売却益(売買目的)

有価証券売却益とは、売買目的の有価証券を売却することによって獲得できる利益です。対象の有価証券には、国債証券や地方債証券、社債券、出資証券、証券投資信託、貸付信託受益証券などが含まれます。

有価証券評価益

有価証券評価益とは、決算時に企業が保有している有価証券を評価し、購入時の簿価と現在の時価との差益を計上します。対象となるのは、株券や国債、地方債などです。

不動産賃貸料

不動産賃貸料とは、土地や建物、機械などの資産を、外部に貸し付けることで得られる収益を処理するための科目です。

仕入割引

仕入割引とは、仕入れに対して支払った費用の返還分のことです。買掛の代金を期日よりも早く支払うことで得た一定の割引額を、この科目で計上します。

為替差益

為替差損益とは、為替の相場変動た売買、価格改定によって生じた損益を処理するための勘定科目です。

雑収入

雑収入とは営業外収益のうち、どの勘定科目にも分類できないものを指します。また、独立科目にするまでもない金額の場合も、雑収入で計上します。

営業外収益が多い場合に気をつけること

営業外収益が多すぎるとリスクが発生します。営業外収益が多い場合に気をつけるべき点について確認しましょう。

売上高にできる営業外収益がないか確認

本来であれば売上高になる売上を「営業外収益」としている場合は、売上総利益や営業利益が少くなるため、本業の収益力が低く見えてしまいます。

よく間違えるケースとしては、手数料や業務受託、ロイヤリティなどによる収入を、売上高ではなく営業外収益として計上している場合です。これらの収入が本業となる場合は、「売上高」に掲載するほうがよいでしょう。

販売管理費と相殺可能な営業外収益を確認

営業外収益の基本情報や勘定科目例、営業外収益が多い場合に気をつける点を解説します。

販売管理費と相殺できそうな営業外収益がないか確認してみましょう。例えば、借り上げ社宅がある場合、支払家賃は「販売費および一般管理費」、受取家賃は「営業外収益」として計上する場合が多いです。

受取家賃を支払家賃と相殺できれば「営業利益」が多くなります。これ以外にも勘定科目のズレを修正することで、売上や利益が改善することがあるため、今一度ズレが生じていないか確認してみるのがおすすめです。

営業外収益を正しく扱えば銀行評価が上がる

ここまで営業外収益の基本情報や勘定科目例、営業外収益が多い場合に気をつけることなどについて解説しました。営業外収益の中身を今一度確認することで、本来であれば売上高や経常利益として計上できた部分が見えてくる可能性があります。

収益性の観点でいえば、銀行からの評価にも影響する重要な部分です。そのため、営業外収益について正しい理解し、正しく扱えるように心がけましょう。

よくある質問

営業外収益とは?

企業が本業以外の活動で経常的に得ている収益のことです。詳しくはこちらをご覧ください。

営業外収益の勘定科目にはどのようなものがある?

受取利息や受取配当金、有価証券利息などがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

営業外収益が多い場合に気をつけることは?

売上高にできる営業外収益がないか、販売管理費と相殺可能な営業外収益を確認することです。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。