- 更新日 : 2025年2月19日

会計帳簿とは?保存期間・書き方・エクセルテンプレ13種類

会計帳簿とは、企業が行う経済活動が取引として漏れなく記録される必要があり、期末に決算書を作るために必要になる、大切なものです。

会計帳簿には主要簿と補助簿の2つの種類があります。

そこで、今回はスタートアップからベテランまでの幅広い経営者さんに向けて、「会計帳簿」について分かりやすく解説します。この機会に「会計帳簿」の基本を再確認しておきましょう。

本記事では、経理業務に欠かせない会計帳簿の種類や記入の流れについて説明します。法人だけでなく個人事業主の方も、会計帳簿を付けるメリットを知っておきましょう。

▼会計帳簿のエクセルテンプレートをお探しの方

・会計帳簿のエクセルテンプレート(無料)の見出しをご覧ください

目次

会計帳簿とは

画像:マネーフォワード クラウド会計で出力できる現預金出納帳のイメージ

会計帳簿とは、事業上の取引や資産の変化を記録する書類のことです。会計帳簿を作成するには簿記の知識が必要で、勘定科目に関する理解も欠かせません。決算書を作成する際の基礎となるため、正確に記録しなければなりません。会計帳簿の作成は、事業を行う上で避けて通れないものです。

会計帳簿は主要簿と補助簿の2種類に分類できる

会計帳簿にはさまざまな種類や目的がありますが、大きく分けると主要簿と補助簿の2つに分類することができます。

主要簿は、会社の取引全体を体系的に記録・計算する帳簿で、複式簿記においては必ず作成しなければならないものです。経営状態を把握する上でも欠かせませんので、経営者であれば最低限「主要簿」のつけ方は押さえておきましょう。

一方、補助簿はその名前のとおり補助的な役割を担う帳簿で、必要に応じて作成することになります。主要簿はあらゆる取引を同じ帳簿上に記録しますが、補助簿では特定の勘定科目を使う取引のみを記録するため、欲しい情報を迅速に掴むのに役立ちます。

\会計帳簿は自動作成でラクに/

法人・個人事業主のどちらも作成・保管が必要

事業を行う場合、会計帳簿の作成は必須です。法人は会社法と法人税法、個人事業主は所得税法によって、会計帳簿の作成が義務付けられています。とくに青色申告をする個人事業主は、法人と同様に複式簿記で会計帳簿を作成しなければなりません。

青色申告の個人事業主が単式簿記で帳簿付けをすることもできますが、控除額は10万円と少なくなってしまいます。複式簿記で青色申告した場合は原則55万円、加えてe-Taxによる電子申告を行った場合は65万円の控除が受けられるため、帳簿付けのメリットは大きいといえます。

また、法人・個人事業主ともに、帳簿を作成するだけでなく適切な形で保管しておかなければなりません。

会計帳簿と決算書の違い

会計帳簿と決算書は、経理に関する書類である点は共通していますが、体裁や役割は大きく異なります。会計帳簿は取引のデータを誰にでもわかる形で記録し、勘定科目別にストックすることで情報を整理できます。主に社内で経営状況などを把握するために役立つでしょう。

一方、決算書は会計帳簿の情報をまとめた損益計算書と貸借対照表などの財務諸表を指します。社内の状況の把握ができ、主に税務署や金融機関、取引先など外部に向けて報告するために作成されます。

会計帳簿の保存期間

会計帳簿は、法律によって保存期間が定められています。法人であれば10年、個人事業主であれば7年の保存が必要です。それぞれの場合について、以下で詳しく解説します。

法人の場合

法人税法によると帳簿は、事業年度の確定申告の提出期限の翌日から、7年間の保存が義務付けられています。ただし、繰越欠損金が生じた年度や、青色申告を行っておらず災害損失金額が生じた年度の帳簿は、10年間の保存が必要です。なお、会社法で定められている会計帳簿の保存期間は10年間であるため、会計帳簿は10年保存しておくようにしましょう。

\電子帳簿保存法にも対応/

個人事業主の場合

個人事業主で青色申告事業者の場合は法人と同様に、会計帳簿は確定申告の提出期限の翌日から7年間の保存が必要です。

白色申告も会計帳簿を7年間保存しなければなりませんが、保存が必要な会計帳簿は青色申告と比べると簡易的なものです。

会計帳簿のエクセルテンプレート(無料)

各種会計帳簿の無料テンプレートをご用意していますので、以下のリンクより無料でダウンロードしていただけます。

- 仕訳帳のテンプレート

- 総勘定元帳のテンプレート

- 現金出納帳のテンプレート

- 預金出納帳のテンプレート

- 小口現金出納帳のテンプレート

- 仕入帳のテンプレート

- 売上帳のテンプレート

- 支払手形記入帳のテンプレート

- 受取手形記入帳のテンプレート

- 商品有高帳のテンプレート

- 仕入先元帳(買掛金元帳)のテンプレート

- 得意先元帳(売掛金元帳)のテンプレート

- 固定資産台帳のテンプレート

以下で会計帳簿の種類について紹介しており、そちらからもダウンロードしていただけます。

主要簿の種類・書き方・テンプレート

1:仕訳帳

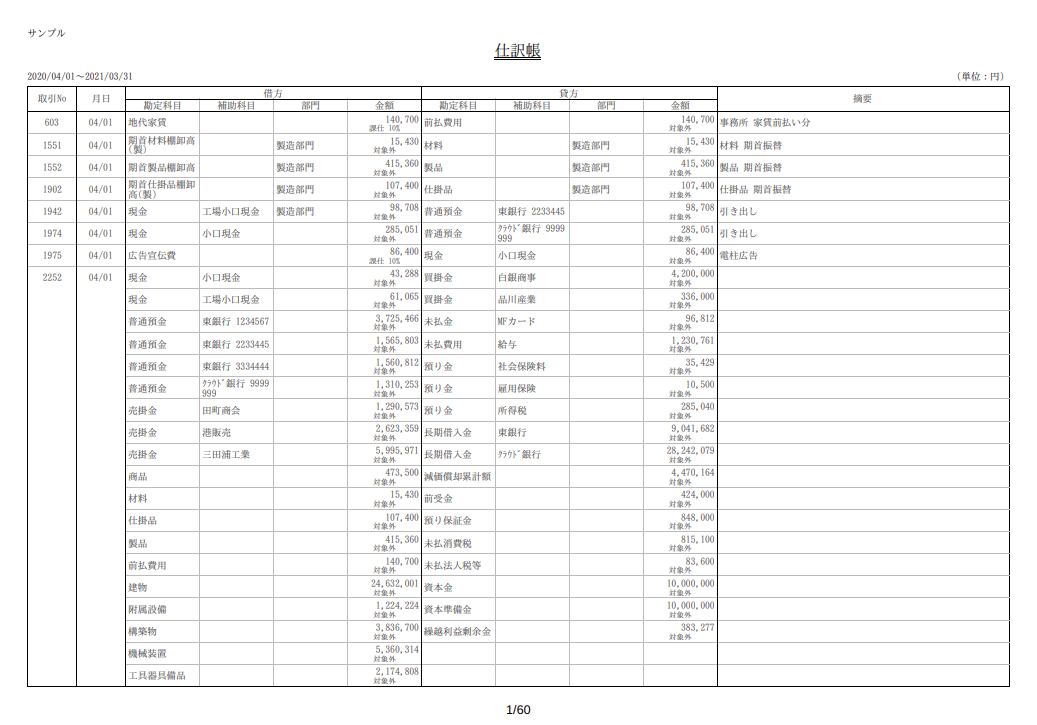

画像:マネーフォワード クラウド会計で出力できる仕訳帳のイメージ

仕訳帳は、日々の取引内容を仕訳の形で表し、発生順に記載していく帳簿です。一つの取引を借方・貸方で表すことで、資産や負債の状態がどう変化したのか、なぜ発生した費用や収益なのかがわかります。仕訳帳には、取引が行われた日付と金額、勘定科目を記録します。

仕訳帳の無料テンプレート

2:総勘定元帳

画像:マネーフォワード クラウド会計で出力できる総勘定元帳のイメージ

総勘定元帳は、仕訳帳の内容を勘定科目ごとに分類してまとめた帳簿です。取引が発生したらまずは仕訳帳に記録し、次に総勘定元帳の勘定科目の箇所に転記します。仕訳帳がお金の時系列の流れを掴むものであるのに対して、総勘定元帳は特定の勘定科目にスポットを当てて動きを把握できるものです。

総勘定元帳の無料テンプレート

3:日記帳

仕訳は、領収書やレシートなどの取引の証拠となる書類をもとにして行います。しかし、証拠書類からいきなり仕訳を作成するのが難しい場合は、日記帳を付けてもいいでしょう。

日記帳は仕訳の一段階前のメモであり、書き方や記載内容のきまりはありません。記帳する人の使いやすい方法で記録できます。

主要簿に位置付けられますが、作成が必須のものではありません。取引内容を整理できて便利であるため、仕訳に不慣れな場合やミスを防ぎたい場合に活用するといいでしょう。

日記帳はすべての帳簿の最も基礎となるデータです。はじめから仕訳帳をつける人も少なくありませんが、日記帳で「生の数字」を残しておかないと、記帳ミスがあった際に気づくことができません。

\仕訳帳・総勘定元帳は自動作成でラクに/

補助簿の種類・書き方・テンプレート

補助簿にはさまざまな種類があります。以下の1~7は補助記入帳、8~11は補助元帳と呼ばれます。

1:現金出納帳

現金の入出金を記録する帳簿です。入出金のあった日付や勘定科目、摘要、動きのあった金額と残高を記入します。摘要には「○○銀行より出金」「コピー用紙購入」など、なぜ現金が動いたかを簡潔にわかりやすく記載しましょう。一日の終わりなど一定のタイミングで、現金出納帳の残高と実際の現金の残高を確認し、両者が一致しているかを確認する必要があります。

現金出納帳の無料テンプレート

2:預金出納帳

画像:マネーフォワード クラウド会計で出力できる現預金出納帳のイメージ

銀行口座の預金の入出金を記録する帳簿です。預金出納帳は口座別に設ける必要があり、同じ銀行で普通預金と当座預金がある場合も別々に作成します。現金出納帳と同様に、一定のタイミングで帳簿の残高と預金の残高が一致しているか確認しましょう。預金残高を通帳で確認する、インターネットバンキングで確認するなどの方法があります。

\現預金出納帳は自動作成でラクに/

預金出納帳の無料テンプレート

3:小口現金出納帳

郵送料や交通費など日常的な経費を支払うために、経理担当の部署から、各部署や支店などに小口現金が振り分けられていることもあるでしょう。こうした場合は、小口現金出納帳の作成が必要です。現金出納帳や預金出納帳と同様に、帳簿残高と実際の残高が一致しているかどうかを確認します。

小口現金出納帳の無料テンプレート

4:仕入帳

いつ、誰から、何を、いくらで仕入れたかという仕入の明細を記録する帳簿です。値引きをした場合や返品があった場合も仕入帳に記録します。仕入に関する情報のみを時系列に記録するため、商品の管理や確認のために役立ちます。

仕入帳の無料テンプレート

5:売上帳

いつ、誰に、何を、いくらで売り上げたかという売上の明細を記録する帳簿です。仕入帳と同様に、値引きしてもらった場合や返品をした場合も記入しなければなりません。売上全体の金額と内訳を把握するのに便利な帳簿です。

売上帳の無料テンプレート

6:支払手形記入帳

仕入代金や経費を支払うために発行する支払手形の増減を記録する帳簿です。支払手形を振り出した日付や受け取る相手、金額などの基本的な情報を記入しましょう。加えて、手形の種類や番号、満期日、支払に利用する銀行などの記入も必要です。満期日になり支払手形が取り立てられた場合にも記入します。

支払手形記入帳の無料テンプレート

7:受取手形記入帳

取引先から受け取った手形の増減を記録する帳簿です。支払手形は自社が発行するものですが、受取手形は自社以外が発行します。満期日に取り立てを行うことで指定の銀行口座に入金されますが、自社から他社に支払う際に受取手形を裏書きして譲渡することも可能です。取り立てと裏書譲渡のどちらの場合も、その旨を受取手形記入帳に忘れずに記録しましょう。

受取手形記入帳の無料テンプレート

8:商品有高帳

商品の入出庫に関する情報と、在庫の残高や原価を記入する帳簿です。摘要には、どこから仕入れたのか、どこに出荷したのかなどを簡潔に記載します。在庫の原価は、先入先出法や移動平均法、総平均法など複数の計算方法がありますが、どの方法を採用しているかによって、計算方法および計算結果が異なります。

商品有高帳の無料テンプレート

9:仕入先元帳(買掛金元帳)

仕入先元帳は買掛金元帳とも呼ばれ、仕入先ごとに取引を管理するための補助簿です。主要簿や仕入帳だけでは複数の取引先が入り乱れていて複雑なため、仕入先別に区別して「取引内容」や「取引金額(仕入)」を記録しておくことで、過去の取引がわかりやすくなります。

仕入先元帳(買掛金元帳)の無料テンプレート

10:得意先元帳(売掛金元帳)

得意先元帳は売掛金元帳とも呼ばれ、得意先ごとに取引を管理するための補助簿です。仕入先元帳の得意先版だと考えるとわかりやすいでしょう。得意先別の「取引内容」や「取引金額(売上)」を記録します。

得意先元帳(売掛金元帳)の無料テンプレート

11:固定資産台帳

画像:マネーフォワード クラウド会計で出力できる固定資産台帳のイメージ

固定資産ごとに、取得や売却、減価償却や除却などの状況を管理する帳簿です。どのような固定資産を保有しているのかを管理できます。加えて、固定資産を利用する期間ごとに費用を分割して計上するために用いられます。

\固定資産台帳は自動作成でラクに/

固定資産台帳の無料テンプレート

会計帳簿の記帳のポイント

会計帳簿に記載する内容は、日付や金額・取引の相手、摘要など、帳簿によって異なります。まずは正確に仕訳を行い、関係する帳簿にミスなく転記していきましょう。以下では会計帳簿の記帳のポイントと注意点を紹介します。

まず仕訳帳に記入して他の帳簿へ転記する

会計帳簿を記帳するためには、まず仕訳を行いましょう。慣れていない方は、仕訳を行う前に日記帳に情報を書き出すとミスを防止できます。仕訳ができたら、さらに総勘定元帳や他の補助簿への転記が必要です。たとえば、売掛金が銀行口座に入金された場合は、以下のような仕訳を行い、仕訳帳に記帳します。

普通預金 50,000 / 売掛金 50,000

そして総勘定元帳の「普通預金」と「売掛金」のページに仕訳を転記します。続いて、該当する銀行口座の預金出納帳と売上帳、得意先元帳にも転記しましょう。

帳簿は多いですが、漏れなく転記することで必要な情報をスムーズに把握できます。

\仕訳帳は自動作成!ミスも防いでラクに作れる/

現金出納帳・預金出納帳は残高の確認もする

現金や預金など、確認ができるものは残高もチェックしましょう。帳簿残高が実際の有高とずれていると、正確な記録とはいえません。動きのあった日は毎日チェックを行うことでミスを防止でき、ずれの原因を早めに突き止められます。

動きのあったものは忘れずに記帳する

現金や預金に加えて、手形や固定資産の増減など、動きのあったものは記帳しましょう。売上に伴う売掛金や仕入に伴う買掛金は、発生しても実際に現金や預金が動く訳ではないため、漏れのないように注意が必要です。

修正には二重線を記載し訂正印を押す

帳簿の記帳で書き間違えたときは、修正ペンや修正テープは使いません。いつ誰が修正したのかが不透明となり、税務調査で疑われる可能性もあります。修正をする際には、該当する箇所に二重線を引き、訂正印を押して正しい内容を記載しましょう。

会計帳簿を作成しない場合のリスク

会計帳簿の種類はさまざまであり、多くの箇所に転記しなければならないため、「記帳の量が多く面倒くさい」と思った人もいるかもしれません。

しかし、帳簿を作成することはただ面倒なだけではありません。正確に会計帳簿を付けておくことで、事業を進める上で重要な経営状態の把握ができます。

加えて、会計帳簿を作成しない場合のリスクも多くあることを知っておきましょう。

会社法違反となる

会計帳簿の作成は、事業を行う上で義務付けられています。法人の場合は、会社法の第976条では、国税関係帳簿書類を適切に作成・保管しない場合に、100万円以下の罰金が科せられるとしています。法人税法や個人事業主の会計帳簿の作成・保管の根拠となる消費税法では、罰則は定められていません。しかし、税務調査で指摘されることも考えられます。

税務調査で不利益を被る

会計帳簿を作成していなければ、税務調査が入ったときに指摘を受ける可能性が高いでしょう。過去の税金を過少申告していたことが明らかになった場合は、加算税や延滞税の支払が必要です。また、青色申告の承認を取り消されることもあり、青色申告のメリットを受けられなくなります。

経営状況を把握できない

会計帳簿には、日々の取引や資産の動きが記録されます。帳簿を付けて情報を蓄積していくことで、経営状況を客観的に見られる資料ができます。経営の戦略を立てるためには、現在の経営状況の把握は不可欠です。会計帳簿を付けることで、よりよい経営判断に役立つでしょう。

取引先との関係を把握できない

会計帳簿の中でも、得意先元帳と仕入先元帳は取引先との関係性を把握するのに役立ちます。どこに多く売り上げているのか、どこから多く仕入れているのかを把握できるでしょう。しかし会計帳簿を付けていなければ、お金の動きを正確に把握できないため、取引先との関係も体感や勘に任せることになってしまいます。

株主による閲覧請求の可能性がある

会社の株主には、会社の会計帳簿の閲覧や謄写(コピー)を請求する権利があります。請求があったときに会計帳簿を付けていなければ、株主に情報を開示できません。すべての株主が会計帳簿の閲覧を請求できる訳ではなく、会社側で閲覧請求を拒否できる場合もあります。とはいえ、いざというときに慌てないよう帳簿を整理しておきましょう。

会計帳簿は事業の運営に必須

会計帳簿を付けることは、煩わしい部分もあるでしょう。しかし会計帳簿を付けることで経営状況を客観的に整理できるため、事業を営む上で帳簿は不可欠です。正確に付けて賢く利用できれば、経営戦略を立てたり、外部に情報を開示したりする上で役立ちます。

「義務だから仕方なく」といったネガティブなスタンスではなく、「会社を成長させるために会計帳簿を活用しよう」というポジティブな考え方で向き合い、情報を整理して有効活用しましょう。

よくある質問

会計帳簿とは?

決算書作成の基礎となるものですので、事業上の取引や資産の変化についてはすべて正確に記録することが定められています。詳しくはこちらをご覧ください。

会計帳簿の種類は?

さまざまな種類や目的がありますが、大きく分けると主要簿と補助簿の2つに分類することができます。詳しくはこちらをご覧ください。

会計帳簿を作成するメリットは?

会計帳簿をつけることは、経営状態を常に正確に把握することに繋がりますし、事業を進める上でも便利なことが多いです。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

新着記事

FASS検定とは?試験形式や日程、難易度、勉強時間、問題集の活用方法などを解説

経理や財務の仕事に携わる上で、「自分のスキルレベルはどのくらいだろう?」「もっと実務に役立つ知識を身につけたい」と感じることはありませんか?特にキャリアの浅い方や、これから経理職を目指す方にとって、自身のスキルを客観的に把握し、次のステップ…

詳しくみる優良な電子帳簿とは?会計初心者が知るべきメリット・要件・導入ステップを解説

近年、企業の経理業務において、電子帳簿保存法(電帳法)への対応が不可欠となっています。その中でも特に注目されているのが、優良な電子帳簿の規定です。これは、単に帳簿を電子的に保存するだけでなく、より高い基準を満たす電子帳簿について、税制上のメ…

詳しくみる粉飾決算の事例一覧|手口や影響、有名企業から学ぶ防止策まで徹底解説

「粉飾決算」という言葉をニュースなどで耳にしたことはありませんか? これは、企業が意図的に財務諸表を偽り、実際よりも経営状態を良く見せかける不正な会計処理のことです。 この記事では、まず粉飾決算とは具体的にどのような行為なのかを分かりやすく…

詳しくみる連結キャッシュ・フロー計算書とは?作り方・読み解き方や重要なポイントを解説

会計を学び始めると、損益計算書(P/L)、貸借対照表(B/S)と並んで、キャッシュ・フロー計算書(C/F)という言葉を耳にする機会が多いでしょう。特に、複数の会社から成る企業グループ全体の実態を把握するためには、連結キャッシュ・フロー計算書…

詳しくみる青森で経理代行サービスを依頼するには?費用・依頼先や対応範囲を解説

青森県内で経理代行サービスを検討している企業向けに、サービスの対応範囲から料金相場、依頼先の選び方まで包括的に解説します。地元の税理士事務所から全国対応の専門会社まで、それぞれの特徴や費用感を詳しく紹介し、自社に最適な経理代行パートナーを見…

詳しくみる北海道で記帳代行を依頼するなら?相談先や具体的な業務内容、料金相場を解説

北海道の事業者が記帳代行サービスを利用したいと考えている場合、税理士事務所や会計事務所に相談すると良いでしょう。記帳代行サービスの対応範囲は、会計ソフトへの入力や仕訳の起票、各種帳簿の作成などの業務です。事業者は、アウトソーシングしたい業務…

詳しくみる

.jpg)