- 更新日 : 2024年8月8日

損益法とは?財産法との違い、計算式、メリット・デメリットをわかりやすく解説

一定期間にどれだけの利益(損益)を得ることができたかを把握することは、企業にとって必要不可欠です。実は、一定期間の損益を計算する方法はひとつではなく、損益法と財産法の2つがあり、一般的には損益法を使って計算します。

そこで、ここでは損益法を中心にその計算方法や財産法との違いなどを解説します。

損益法とは?

損益法とは、会社の経営において、会計期間中に得られた収益から経費を引いた期間損益を算出する会計方法のことです。

損益法は財産法と対になる会計の考え方であり、企業会計の目的を損益計算とする考え方を「動態論」、経営活動から得られた収益と経費を用いて収益を求める方法を「収益費用アプローチ」とよびます。

損益法により分析する収益や経費は、一定の会計期間中に合理的に割り当てられたものと考えられます。つまり損益法は、期間的な概念を反映する計上方法です。

損益法による経営の利益を正確に計算するためにも、会計年度ごとの収益と経費を二重に計上しないようにするといった注意が必要です。

また、それと同時に前会計年度に支払ったものの、未だ計上していない経費に関しては、次会計年度に確実に引き継いで計算する必要があります。また、会計における原則として、会社の収益に関係した経費を同時に計上することで、より正確に会社の経営状態を反映することができます。

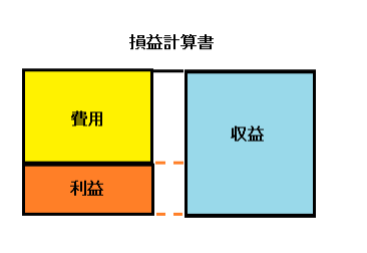

損益法の計算式

損益法の損益は、次の計算式で求めます。

例えば、収益が200万円、費用が150万円の場合の損益は、200万円-150万円=50万円です。

財産法とは?損益法との違いは?

財産法とは、期首時点の純財産額と期末時点の純財産額を比較し、その純財産額の増減額を損益として把握して期間損益を算出する会計方法のことです。

財産法は損益法と対になる会計の考え方であり、企業会計の目的を財産計算とする考え方を「静態論」、資産・負債、その差額である純資産を用いて収益を求める方法を「資産負債アプローチ」と呼びます。

財産法により正しく期間損益計算をするためには、株主と企業の間で行われた取引など、期間損益計算ではない取引を、計算から除外する必要があります。

財産法の計算式

財産法の損益は、次の計算式で求めます。

例えば、貸借対照表の期末純資産が600万円、期首純資産が500万円の場合の損益は、600万円-500万円=100万円です。

損益法・財産法のメリット・デメリット

ここからは、損益法と財産法それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。

損益法のメリット・デメリット

損益法のメリットは、収益と費用を把握し、正しい損益計算ができるということです。また、収益は純資産を増加させる要因、費用は純資産を減少させる要因であるため、純資産の増減理由を明らかにすることができるメリットもあります。

逆に、キャッシュの動きと収益・費用の認識時期が異なる場合があるなど、財産法に比べて、損益計算が少し複雑であることや、純資産の増減額はわかるが、期末の純資産額が把握できないといったデメリットがあります。

財産法のメリット・デメリット

財産法のメリットは、期首の貸借対照表と期末の貸借対照表の純資産額を比較するだけで損益の計算ができる分かりやすさです。

その反面、株主への配当が支払われて純資産が減少した場合など、損益と関係ない取引が行われた場合、その金額を除外しないと、正しい期間損益額が把握できないといったデメリットがあります。また、純資産を増減させる要因である収益や費用を使わないため、純資産が増減した要因について把握できない点もデメリットです。

損益法・財産法は会計学の基礎

一定期間の損益を計算するための方法として、一般的に使われているのが、収益から費用を差し引いて利益を計算する「損益法」です。

しかし、損益法で使用する収益費用の内容は損益計算書に記載され、財産法で使用する純資産の額は貸借対照表に記載され、損益法、財産法の両者は密接な関係にあります。損益法は損益から、財産法は純資産から利益を求め、互いに不足している情報を補っている関係にあるといえます。

損益法と財産法は会計学の基礎となる考え方です。損益法だけでなく、財産法も理解しておくことで、正しい期間損益の考え方を身につけることができるでしょう。

よくある質問

損益法とは?

会社の経営において、会計期間中に得られた収益から経費を引いた期間損益を算出する会計方法のことです。

財産法とは?

期首時点の純財産額と期末時点の純財産額を比較し、その純財産額の増減額を損益として把握して期間損益を算出する会計方法のことです。

損益法のメリットは?

収益と費用を把握して正しい損益計算ができる点や、純資産の増減理由を明らかにできる点が挙げられます。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

剰余金とは?配当・処分の流れと仕訳方法

剰余金は、貸借対照表の純資産の部のうち、株主資本を構成する要素のひとつです。 この剰余金は、会社法上と会計上では少し意味が異なります。では、それぞれはどのような意味をもつのでしょうか。本記事では、剰余金の概要と会計上の分類、剰余金に関連する…

詳しくみる決算月はいつにする?決算月の決め方とポイント

日本では決算月を3月と定めている会社が多いですが、これは国や市区町村の会計年度が4月から3月までであることにならったものです。会社の決算月について、何月にしなければならないという決まりがあるわけではありません。 決算月は、会社の実情に応じて…

詳しくみる総資産とは?種類や決算書の記載場所、分析方法などをわかりやすく解説

総資産とは、決算日時点で会社が持っているすべての資産を合計したもののことです。総資産は、流動資産・固定資産・繰延資産の3つの種類の資産に分けられます。総資産からわかることや純資産との違いについてわかりやすく解説します。 総資産とは 総資産と…

詳しくみる売上高成長率・売上高伸び率の計算式や目安を解説!

売上高成長率(英語表記:Sales Growth Rate)とは「売上高伸び率」とも呼ばれ、企業の売上がどの前期と比較してどの程度伸びているかを表す指標のことです。売上高成長率やその平均値を見ることで、現在の成長率だけでなく、今後数年にわた…

詳しくみる予実管理とは?目的、予算管理の進め方、エクセルでの作成方法のポイント

企業経営にぜひ役立てたいプロセスの一つに予実管理があげられます。予実管理とは、経営管理のための手法の一つで、あらかじめ設定した予算と実際の業績を比べて原因を分析・改善していく予算管理手法の一つです。予実管理を活用することで組織の課題と改善ポ…

詳しくみる時価会計の意味と時価の算定に関する会計基準の導入を解説

近年、企業の金融投資が増加する傾向にあります。金融投資の実体を財務諸表に色濃く反映させるために、金融商品を時価で会計処理するという「時価会計」が導入されました。 本記事では、「時価会計」が導入された経緯や従来の「簿記会計」と「時価会計」の違…

詳しくみる