- 更新日 : 2024年8月21日

決算報告書とは?各種類の特徴や書き方を無料テンプレートつきで解説

決算報告書とは、企業が年度末に作成する財務状況や経営成績をまとめた書類で、法人税法、会社法、金融商品取引法などの法律によって作成が義務付けられています。

1年間の事業年度が終わると決算を行い、決算の結果は決算報告書にまとめますが、決算報告書は用途に応じてさまざまな種類があります。

ここでは、決算報告書を作成するときに、どのようなものを作成すればよいかをご紹介します。

▼決算報告書のテンプレートをお探しの方▼

目次

決算報告書の種類はさまざま

企業は定期的に決算を行い、経営成績(損益)や財政状態(資産、負債などの残高)を説明するための報告書を作成する必要があります。この報告書を一般に決算報告書と言います。

しかし、法律上は「決算報告書」と言う名前の書類はありません。会社法などで作成が義務付けられている決算に関する報告書の名称と内容は下表のとおりです。

もちろん、銀行などの利害関係者への説明のために、損益計算書や貸借対照表をまとめた書類を「決算報告書」と題して使用することは問題ありません。

なお、決算報告書のもとになる会計帳簿は1つだけなので、以下の各決算報告書も原則として貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書は同じ内容となります。

決算報告書の種類の比較表

| 法令等 | 会社法 | 法人税法 | 金融商品取引法 |

|---|---|---|---|

| 名称 | 計算書類 | (特になし) | 有価証券報告書 |

| 作成対象会社 | すべての会社 | すべての会社 | 上場会社等 |

| 提出先 | 株主総会等 | 所轄の税務署 (法人税の確定申告書に添付して提出) | 内閣総理大臣 (実務上は所轄の財務局) |

| 内容 | ・ 貸借対照表 ・ 損益計算書 ・ 株主資本等変動計算書(合同会社は社員資本等変動計算書) ・ 個別注記表※合名会社または合資会社の場合は、会社法で作成が義務づけられているのは、上記のうち貸借対照表のみ | ・ 貸借対照表 ・ 損益計算書 ・ 株主(社員)資本等変動計算書 ・勘定科目内訳明細書※申告時に注記表を添付することも通常は差し支えない | l 企業の概況 l 事業の状況 l 設備の状況 l 提出会社の状況 l 経理の状況 ・ (連結)貸借対照表 ・ (連結)損益計算書 ・ (連結)株主資本等変動計算書 ・ (連結)キャッシュ・フロー計算書 ・ 注記事項 ・ 附属明細表l 提出会社の株式事務の概要 l 提出会社の参考情報 |

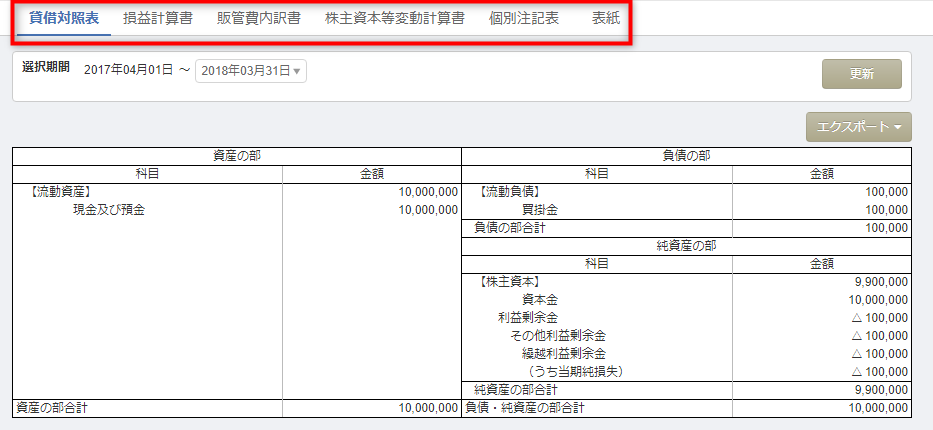

画像:マネーフォワード クラウド会計使い方ガイド「決算書」の使い方

なお、マネーフォワード クラウド会計では、日々の仕訳を行うだけで、決算報告書を簡単に作成・出力できます。

決算報告書のエクセルテンプレート

決算報告書のテンプレートや、決算報告書の表紙を用意していますので、ぜひお気軽にご利用ください。

また、貸借対照表・損益計算書のテンプレートも、以下のリンクから無料でダウンロードしていただけます。

決算報告書の書き方を種類ごとに解説!

決算報告書は正確さが重要です。数字や桁が間違っていると企業の財政状態を正確に把握できないだけでなく、収支が合わず、確認に時間がかかって他の業務に支障を与えることもあります。また、関連する法令の改正により、決算報告書の書き方のルールが変わることもあります。常に新しい情報を入手し、適切な書き方を理解しておくことが大切です。

日本経済団体連合会が公表している決算報告書のひな型をもとに、次の決算報告書の書き方のポイントをまとめました。

- 貸借対照表

- 損益計算書

- 株主資本等変動計算書

- 個別注記表

ぜひ参考にして、正確に決算報告書を仕上げてください。

参考:日本経済団体連合会|会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)

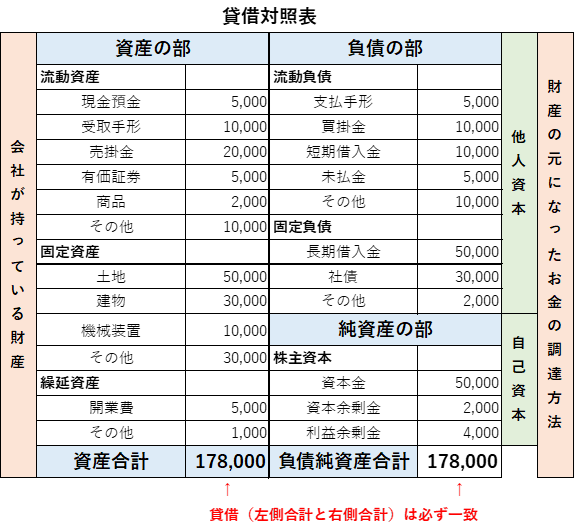

貸借対照表の書き方

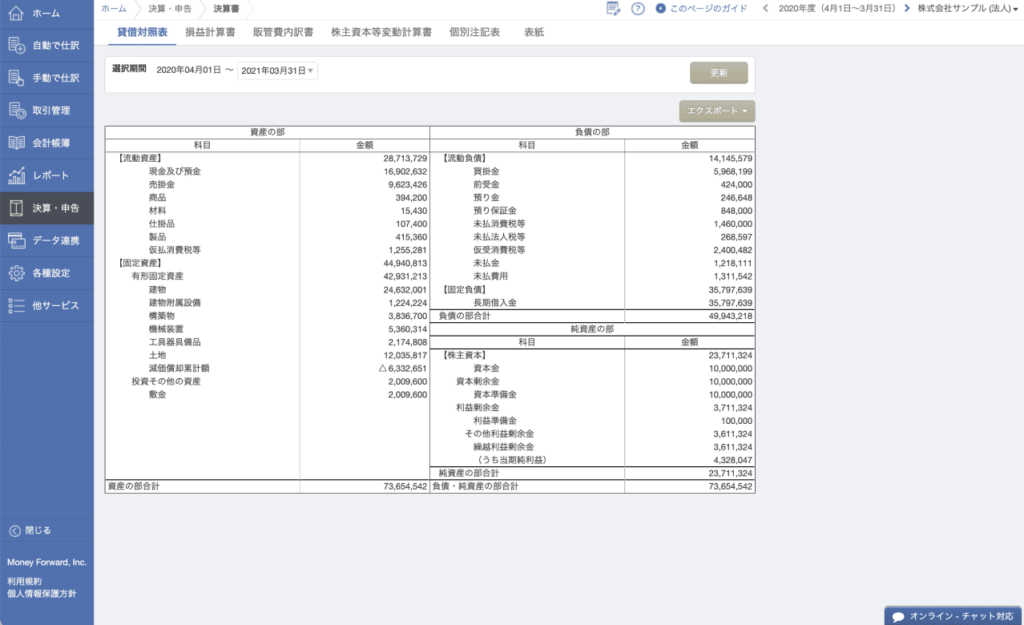

貸借対照表は、企業の財政状態を示す書類です。決算日時点での資産、負債及び純資産の残高を表す書類で、常に貸借は一致します。

貸借対照表は、損益計算書とキャッシュフロー計算書と並んで財務三表の1つです。財務三表はいずれも企業の収益性や生産性、安全性、成長性を判断するときに欠かせません。次の手順で作成していきましょう。

手順に沿って解説します。なお、会計ソフトを利用している場合は、仕訳帳に仕訳を記帳することで、総勘定元帳への転記や試算表の集計は自動で行われます。

\貸借対照表を自動でカンタン作成!/

1.仕訳帳を作成する

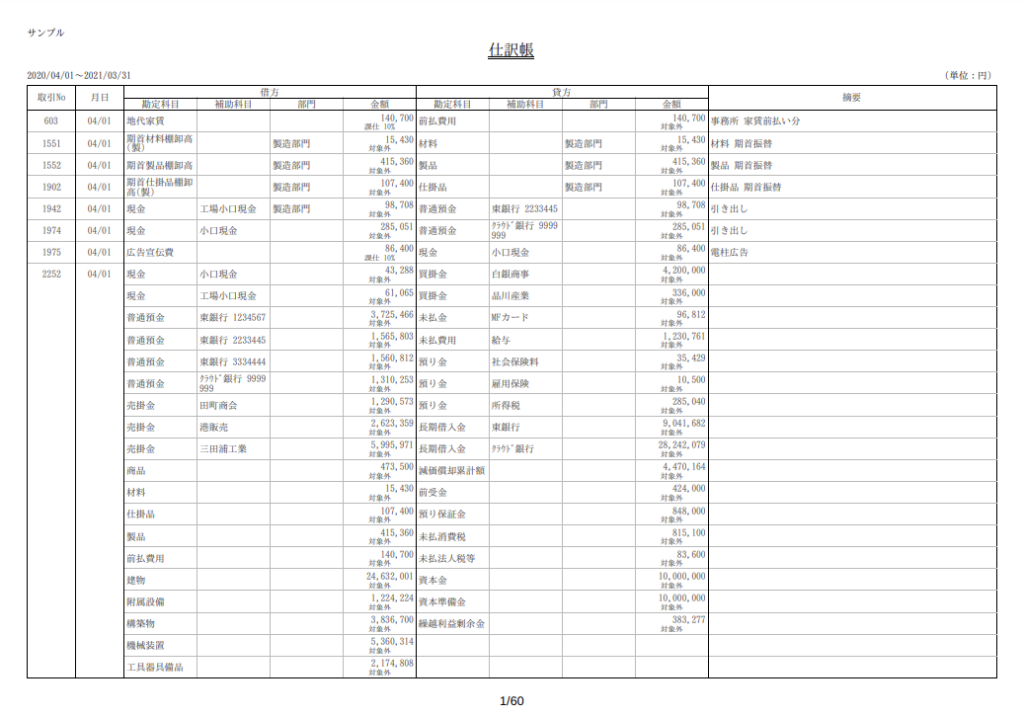

画像:マネーフォワード クラウド会計で出力できる仕訳帳のイメージ

画像:マネーフォワード クラウド会計で出力できる仕訳帳のイメージ

貸借対照表を作成するには、日々の仕訳が必要です。取引が発生するごとに取引年月日や勘定科目、金額を仕訳帳に記載して、記録を取っておきましょう。

また、決算の際は、日々の取引の仕訳では行わない決算整理仕訳とよばれる仕訳を記帳します。主な決算整理仕訳は

等です。

決算整理仕訳を行う前に試算表を一度作成すると決算整理前の残高を把握しやすく、スムーズに決算作業ができます。

2.総勘定元帳を作成する

画像:マネーフォワード クラウド会計で出力できる総勘定元帳のイメージ

総勘定元帳とは、仕訳帳に記載された取引を勘定科目ごとに整理した帳簿です。仕訳帳の内容を転記して作成しますが、仕訳帳に取引内容を記載した時点で、総勘定元帳の勘定科目別のページ(「現金」「売上」など)に記載しておくと、抜け漏れをなくせます。

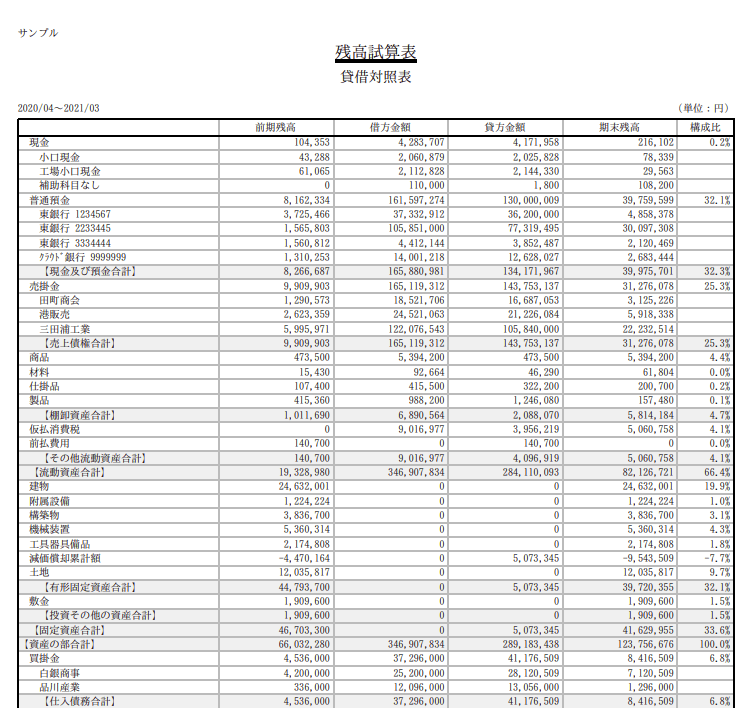

3.試算表を作成する

画像:マネーフォワード クラウド会計(自動出力できる試算表のイメージ)

総勘定元帳に記載されている勘定科目から残高を集め、試算表(合計残高試算表)を作成します。試算表では、「現金」や「普通預金」「売掛金」などの項目別に、「前期残高」「借方金額」「貸方金額」「期末残高」を記載します。すべて記載してから、貸借の金額(「借方金額」と「貸方金額」)が一致しているか確認しておきましょう。

画像:マネーフォワード クラウド会計(※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます)

なお、マネーフォワード クラウド会計では、仕訳帳・総勘定元帳・試算表をはじめ、貸借対照表も自動で簡単に作成・出力できます。

\仕訳帳・総勘定元帳・試算表は全て自動作成でラクに/

4.試算表から転記して貸借対照表を作成する

試算表から資産や負債、純資産を集計し、貸借対照表を作成します。ただし、次のように科目名の読み替えや調整が必要になることもあるため注意しましょう。

- 総勘定元帳の「繰越商品」は、貸借対照表では「商品」

- 総勘定元帳の「当座貸越」は、貸借対照表では「短期借入金」

- 「貸倒引当金」と「減価償却累計額」は、資産に記載して控除をしておく

会計ソフトを利用している場合は、会計ソフトが作成・出力してくれる貸借対照表がそのまま利用できます。

ただし、勘定科目を管理目的で細かく設定している場合などは、会計ソフトから出力された貸借対照表そのままでは細かい科目が多数記載されて、概要をつかみにくい決算書となってしまうことがあります。その場合は、会計ソフトから出力された貸借対照表の科目を適宜集計・組み換えて分かりやすい貸借対照表にしましょう。

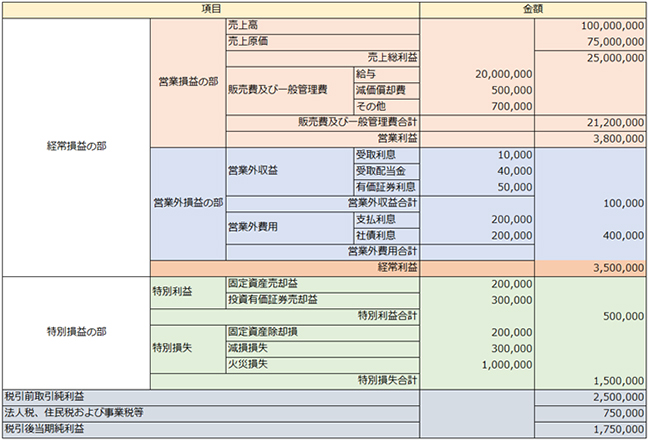

損益計算書の書き方

損益計算書も財務三表の1つで、企業の収入・支出を示す書類です。1年の収益性や成長を知る書類として活用できます。以下の手順で作成しましょう。

- 仕訳帳を作成する

- 総勘定元帳を作成する

- 試算表を作成する

- 試算表から損益計算書を作成する

仕訳帳から総勘定元帳、試算表を作成する流れは、貸借対照表と同じです。試算表から損益計算書を作成する流れについて見ていきましょう。

\損益計算書を自動でカンタン作成!マネーフォワード クラウド会計/

試算表の借方と貸方が一致していることを確認する

試算表の「借方」と「貸方」の各合計金額が一致しているか確認します。もし合計金額が異なるときは、総勘定元帳に誤りがないかチェックしてみてください。

試算表を確定させて、損益計算書としてまとめる

試算表に誤りがないことを確認した後で、決算整理仕訳を行います。

決算整理仕訳をした後で、試算表を改めて確定させましょう。確定した試算表をもとに、損益計算書を作成します。

このとき、各勘定科目がどの段階で集計されるか注意しましょう。たとえば「商品仕入」は販売管理費ではなく売上原価の一部ですし、「支払利息」は営業外費用に含まれます。会計ソフトを利用している場合は、各勘定科目が損益計算書上のどの段階の収益・費用に対応するものなのか設定されていますので、そのとおりに集計された損益計算書が出力されます。

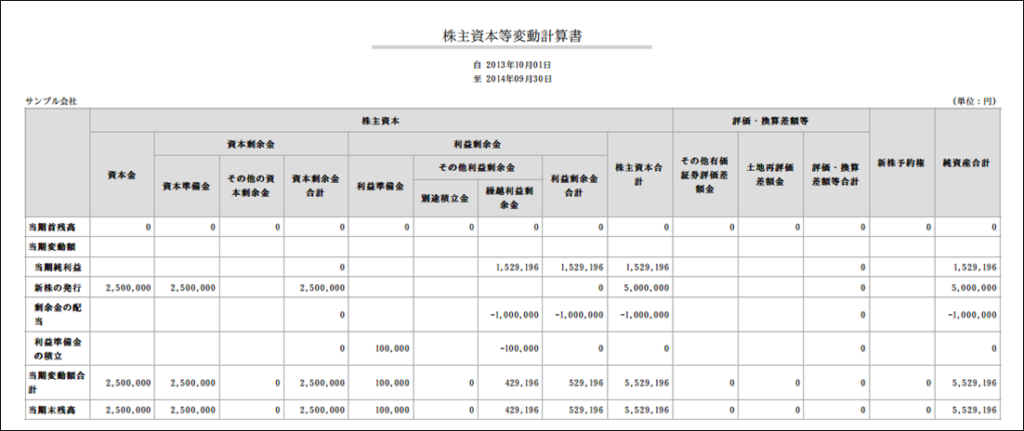

株主資本等変動計算書の書き方

画像:マネーフォワード クラウド会計で出力できる仕訳帳のイメージ

株主資本等変動計算書とは、貸借対照表の純資産の部を切り取って、増加・減少を詳しく記した書類です。なお、合同会社、合資会社、合名会社では、社員資本等変動計算書となります。株主資本等変動計算書では、純資産の部の各勘定科目ごとに次の項目を記載します。

- 当期首残高

- 当期変動額

- 当期末残高

それぞれの書き方を紹介します。

当期首残高

株主資本等変動計算書の作成には、貸借対照表に加え、前期の株主資本等変動計算書または貸借対照表が必要です。前期の株主資本等変動計算書の「当期末残高」を、新しく作成する株主資本等変動計算書の「当期首残高」に転記しましょう。前期の貸借対照表の「当期末残高」も同じ数字のため、こちらを転記するのでも問題ありません。

当期変動額

当期において、変動があった純資産の部の各項目について、変動額を要因別に記載します。また、その合計を「当期変動額合計」としてまとめます。

当期末残高

「当期首残高」と「当期変動額合計」を合算して「当期末残高」の項目に記載します。「当期変動額合計」がマイナスのときは、「当期末残高」は「当期首残高」より少なくなります。最後に、当期末残高が貸借対照表と整合しているか確認しましょう。

\株主資本等変動計算書もラクに作成・出力/

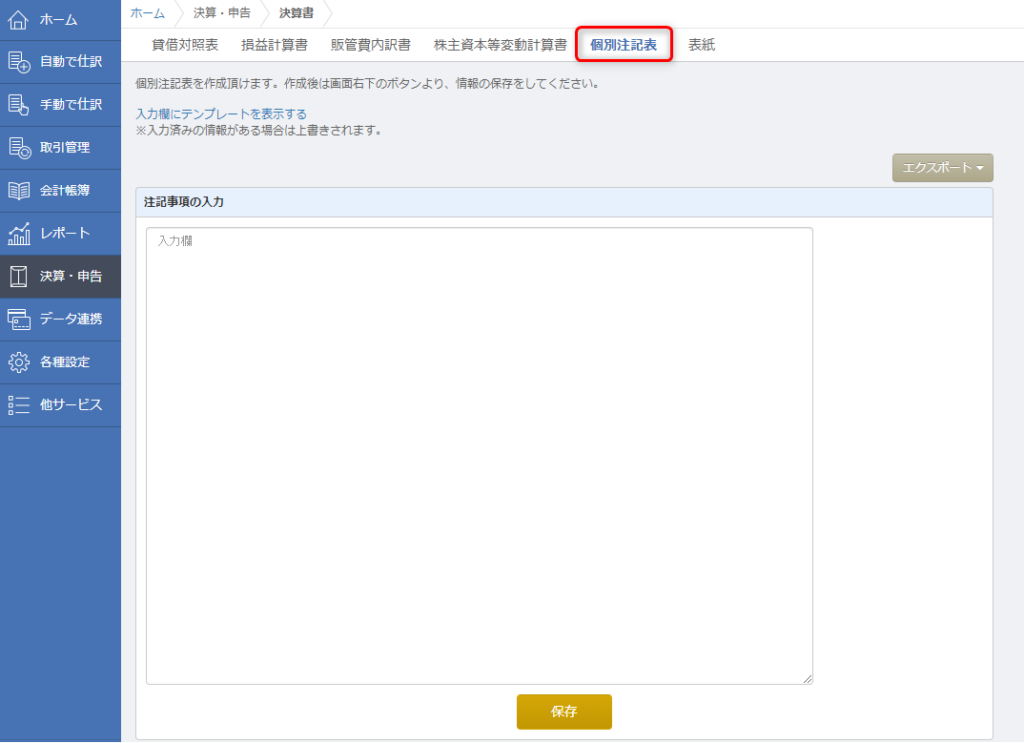

個別注記表の書き方

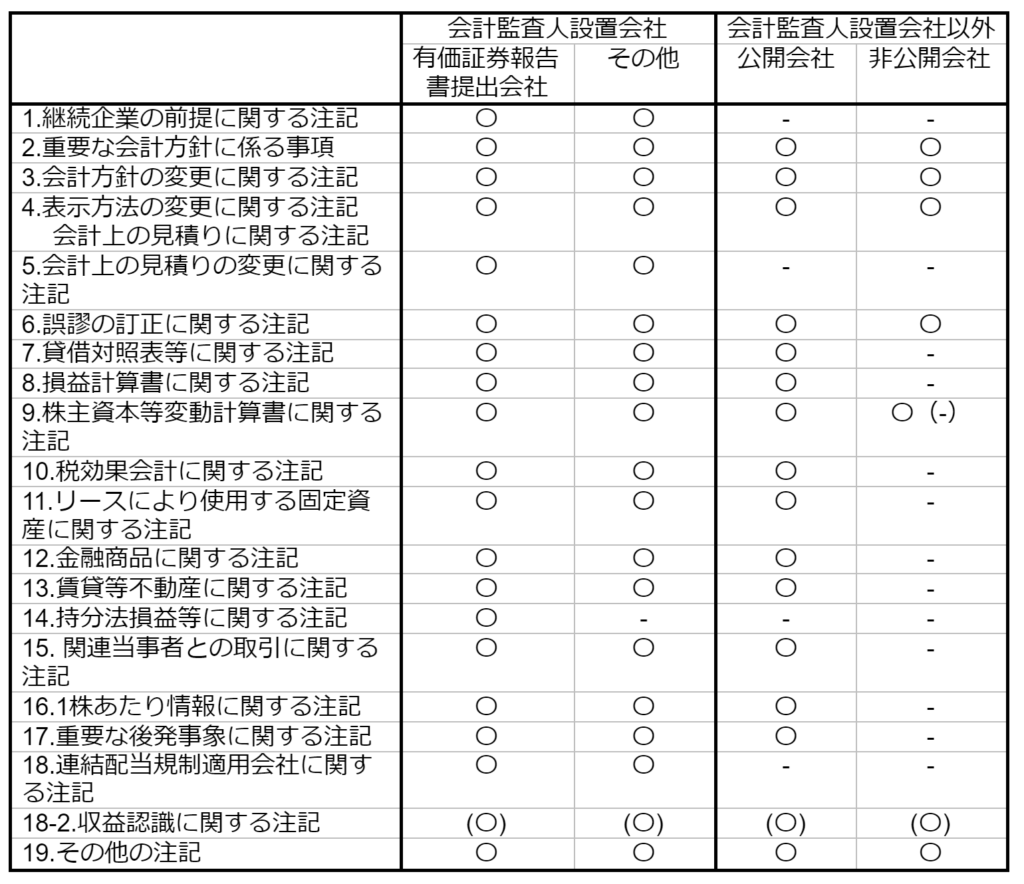

個別注記表は、会社法で作成・保存が義務付けられている書類で、会計書類の注記をまとめたものです。注記事項は以下のとおりです。

1.継続企業の前提に関する注記

2.重要な会計方針に係る事項に関する注記

3.会計方針の変更に関する注記

4.表示方法の変更に関する注記

4-2.会計上の見積りに関する注記

5.会計上の見積りの変更に関する注記

6.誤謬の訂正に関する注記

7.貸借対照表に関する注記

8.損益計算書に関する注記

9.株主資本等変動計算書のに関する注記

10.税効果会計に関する注記

11.リースにより使用する固定資産に関する注記

12.金融商品に関する注記

13.賃貸等不動産に関する注記

14.持分法損益等に関する注記

15.関連当事者との取引に関する注記

16.1株当たり情報に関する注記

17.重要な後発事象に関する注記

18.連結配当規制適用会社に関する注記

18-2.収益認識に関する注記

19.その他の注記

公開会社(譲渡制限の無い株式を発行している会社)かどうか等の条件により、義務付けられている注記事項の範囲が異なります。ほとんどの中小企業が該当する「会計監査人を置かない非公開会社」においては、上記の2・3・4・6・9・19についての記載が求められます。

ただし、3・4・6・19については、該当事項が無ければ注記は不要です。また、義務付けられていない注記事項についても、決算報告書利用者への情報提供のために任意で記載することは差し支えありません。以下では、それぞれの書き方を紹介します。

画像:マネーフォワード クラウド会計(FAQ) Q. 「個別注記表」は、作成できますか?

なお、マネーフォワード クラウド会計では、個別注記表はもちろん、決算報告書に必要な資料を、簡単に作成できます。

\個別注記表の作成もラクに!/

1.継続企業の前提に関する注記

事業年度の末日において、事業継続において重要な疑義を生じさせる状況が存在するときに記載します。

2.重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準や評価方法、減価償却の方法、引当金の計上基準、収益・費用の計上基準、その他の会計方針に関わる重要事項について記載します。

3.会計方針の変更に関する注記

一般に公正妥当と認められる会計方針を、他の一般に公正妥当な会計方針に変更したときに注記します。会計方針の変更が行われていない場合は注記不要です。会計方針の変更内容と理由、遡及適用をした場合には事業年度期首における純資産影響額について、重要性の乏しいものを除き記載します。

4.表示方法の変更に関する注記

一般に公正妥当と認められる表示方法を、他の公正妥当と認められる表示方法に変更したときに、注記します。表示方法の変更が行われていない場合は注記不要です。変更内容と理由について、重要性の乏しいものを除き記載します。

4-2.会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りによって当該事業年度の計算書類に計上した項目のうち、翌事業年度の計算書類において重要性が乏しいものを除き、計上額や見積り内容の理解に役立つ情報を記載します。

5.会計上の見積りの変更に関する注記

会計計算規則の改正によって見積りを変更したときには、変更内容や計算書類の項目における影響額、翌事業年度以降の財産や損益に影響する事項のうち、重要性が乏しいものを除き記載します。

6.誤謬の訂正に関する注記

過去の決算の誤謬を訂正したときは、誤謬の内容と事業年度期首における純資産に対する影響額のうち、重要性の乏しいものを除き記載します。

7.貸借対照表に関する注記

担保に供している資産や担保にかかる債務、資産から直接控除した引当金・減価償却累計額、保証債務等、関連会社に対する金銭債権・債務、役員への金銭債権・債務、親会社株式について記載します。

8.損益計算書に関する注記

関係会社との取引高を記載します。ただし、営業取引による取引高とそれ以外は区別して注記することが必要です。

9.株主資本等変動計算書のに関する注記

事業年度末日における発行済み株式数、自己株式数、株式引受権にかかる株式数・発行している新株予約権(いずれも株式の種類ごと)に記載します。また、事業年度中に実施した剰余金の配当について記載します。なお、合同会社の場合は注記不要です。

10.税効果会計に関する注記

繰延税金資産と繰延税金負債の主な発生原因を記載します。

11.リースにより使用する固定資産に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、所有権が移転しないリース資産を賃貸借契約で処理したときには、当該事業年度末日における取得価額相当額・減価償却累計額相当額・未経過リース料相当額・重要事項について記載します。

12.金融商品に関する注記

金融商品の状況・時価・区分ごとの内訳などに関する事項については、重要性が乏しいものを除き記載します。

13.賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の状況や時価について、重要性が乏しいものを除き記載します。

14.持分法損益等に関する注記

関連会社が存在する場合は、関連会社への投資額・投資利益もしくは損失・持分法を適用したときの投資額について記載します。開示対象特別目的会社が存在する場合は、開示対象特別目的会社の概要と取引概要・取引金額・その他の重要事項を記載します。

15.関連当事者との取引に関する注記

会社と関連当事者(親会社、子会社、親会社の子会社、関連会社、役員及びその親族)との取引について記載します。

16.1株当たり情報に関する注記

株当たりの純資産額・当期純利益または当期純損失について記載します。

17.重要な後発事象に関する注記

事業年度末日後において、翌事業年度以降の財産もしくは損益に重要な影響を与える事象が発生したときには注記が必要です。

18.連結配当規制適用会社に関する注記

事業年度末日が最終事業年度末日になるときは、連結配当規制適用会社になる旨を注記します。

18-2.収益認識に関する注記

収益認識会計基準を適用している場合に、顧客との契約における義務履行状況において、契約から生じる収益を認識する場合は注記します。

19.その他の注記

貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書により、株式会社の財産もしくは損益を正確に判断するために必要な事項があるときは注記します。

附属明細書、事業報告について

<附属明細書>

有形固定資産・無形固定資産、引当金、販売費・一般管理費の明細を記載します。

<事業報告>

事業報告には1年間の事業の概況や会社の状況を記載します。会社法では、次の内容を記載することが定められています。

・株式会社の状況に関する重要な事項(計算書類とその附属明細書の内容となるものは除く)

・株式会社の業務の適正を確保する体制の整備についての決定または決議の内容及び体制の運用状況

・株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

・特定完全子会社に関する事項

・親会社等との取引に関する事項

中小企業の場合はこれ以上の規定はないため、実務では業種や規模が似通った会社の事業報告を参考にするとよいでしょう。

決算書報告書の提出はどこまで必要?

決算報告書の提出に関して、どこまで提出するかは提出先によって異なります。決算報告書には、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書などが含まれ、これらは企業の財務状況や業績を示す重要な文書です。金融機関への提出時は、法人税申告書、勘定科目内訳明細書、消費税申告書など、決算に関わる一連の文書を全て提出することが求められます。これは、金融機関が融資の審査や信用評価を行うために必要な情報です。

一方、取引先への提出時は、その目的や取引先の要望に応じて、提出する書類が変わることがあります。例えば、取引先が財務状況の大まかな把握を求めている場合は、決算報告書だけで十分な場合もあります。提出する際は、取引先の求める情報や提出目的を確認し、必要な書類を選んで提出することが大切です。

個人事業主の場合も、金融機関や取引先に提出する文書は異なり、所得税の確定申告書や収支内訳書などが必要になります。全てのケースにおいて、提出先の要求や目的に合わせて、適切な範囲の書類を提出することが求められます。

決算報告書の読み方を初心者向けに優しく解説!

マネーフォワード クラウド会計では、決算書の読み方の基礎を解説した資料を無料でプレゼントしています。ぜひお気軽にダウンロードして、ご活用ください。

決算報告書にはさまざまな種類がありますが、原則として中小企業では、会社法の決算報告書を作成します。

中小企業の実態に見合った中小会計要領が定められたことで、中小企業でも少ない負担で決算報告書が作成できるようになりました。ただし、決算報告書は株主総会までに作成しなければなりません。期限が限られているので、迅速かつ正確に作成することが求められます。

なお、正確に数字を記入するためにも、会計ソフトの導入をおすすめします。決算報告書に記載されるデータは、いくつかの異なる書類でも用いられます。書類間で書き写す際に転記ミスが生じるかもしれません。会計ソフトを利用すると必要な項目に同じ数字が自動入力されるため、転記ミスや入力項目のずれなどを回避できます。

よくある質問

決算報告書とは?

会社の1年間の事業の概況、経営成績(損益)や年度末の財政状態(資産、負債、純資産の残高)を記載したものです。詳しくはこちらをご覧ください。

会社法の決算報告書のつくりかたは?

まず、仕訳帳に日々の取引を記帳し、そして仕訳帳から総勘定元帳に集計する、そして最後に総勘定元帳から決算報告書を作成します。詳しくはこちらをご覧ください。

決算報告書はいつまでに作ればよいの?

決算報告書は、会社法では株主総会までに、法人税法では法人税の確定申告までに作成する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

決算の関連記事

新着記事

FASS検定とは?試験形式や日程、難易度、勉強時間、問題集の活用方法などを解説

経理や財務の仕事に携わる上で、「自分のスキルレベルはどのくらいだろう?」「もっと実務に役立つ知識を身につけたい」と感じることはありませんか?特にキャリアの浅い方や、これから経理職を目指す方にとって、自身のスキルを客観的に把握し、次のステップ…

詳しくみる優良な電子帳簿とは?会計初心者が知るべきメリット・要件・導入ステップを解説

近年、企業の経理業務において、電子帳簿保存法(電帳法)への対応が不可欠となっています。その中でも特に注目されているのが、優良な電子帳簿の規定です。これは、単に帳簿を電子的に保存するだけでなく、より高い基準を満たす電子帳簿について、税制上のメ…

詳しくみる粉飾決算の事例一覧|手口や影響、有名企業から学ぶ防止策まで徹底解説

「粉飾決算」という言葉をニュースなどで耳にしたことはありませんか? これは、企業が意図的に財務諸表を偽り、実際よりも経営状態を良く見せかける不正な会計処理のことです。 この記事では、まず粉飾決算とは具体的にどのような行為なのかを分かりやすく…

詳しくみる連結キャッシュ・フロー計算書とは?作り方・読み解き方や重要なポイントを解説

会計を学び始めると、損益計算書(P/L)、貸借対照表(B/S)と並んで、キャッシュ・フロー計算書(C/F)という言葉を耳にする機会が多いでしょう。特に、複数の会社から成る企業グループ全体の実態を把握するためには、連結キャッシュ・フロー計算書…

詳しくみる青森で経理代行サービスを依頼するには?費用・依頼先や対応範囲を解説

青森県内で経理代行サービスを検討している企業向けに、サービスの対応範囲から料金相場、依頼先の選び方まで包括的に解説します。地元の税理士事務所から全国対応の専門会社まで、それぞれの特徴や費用感を詳しく紹介し、自社に最適な経理代行パートナーを見…

詳しくみる北海道で記帳代行を依頼するなら?相談先や具体的な業務内容、料金相場を解説

北海道の事業者が記帳代行サービスを利用したいと考えている場合、税理士事務所や会計事務所に相談すると良いでしょう。記帳代行サービスの対応範囲は、会計ソフトへの入力や仕訳の起票、各種帳簿の作成などの業務です。事業者は、アウトソーシングしたい業務…

詳しくみる