- 作成日 : 2025年2月5日

少額減価償却資産は償却資産税の対象?計算方法や申告書の書き方も解説

中小企業には、「少額減価償却資産の特例」という減価償却に関する優遇措置が設けられています。ただし、「一括償却資産」と異なり償却資産税の対象となるため、注意が必要です。

本記事では、少額減価償却資産の償却資産税について解説します。償却資産税の計算方法や「償却資産申告書」の書き方、償却資産税の仕訳例も紹介します。

目次

少額減価償却資産の特例と一括償却資産

最初に、「少額減価償却資産の特例」について解説します。同特例と同じように早期に減価償却できる「一括償却資産」との違いも確認しておきましょう。

少額減価償却資産の特例とは

「少額減価償却資産の特例」とは、中小企業に対する減価償却に関する優遇措置のことです。正式には「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」と呼ばれており、2006(平成18)年4月1日から2026(令和8)年3月31日までに取得した取得価額30万円未満の固定資産に適用される期間限定の特例です。所定の中小企業しか利用できないため注意しましょう。

特例を適用すると、少額減価償却資産は取得価額の全額を単年度で損金算入できます。取得した年度で損金算入できるため、法人税を抑えられます。

少額減価償却資産の特例は、同一年度で何回でも利用可能です。しかし、合計取得価額が1年間で300万円を超えることは認められません。少額減価償却資産の詳細については、下記リンクを参照してください。

少額減価償却資産と一括償却資産の違い

少額減価償却資産と間違いやすいものに、「一括償却資産」があります。一括償却資産は取得価額を3年にわたって均等償却できる固定資産で、対象となるのは、取得価額が20万円未満の固定資産です。

取得価額が30万円未満まで認められ1年で損金算入できる少額減価償却資産の特例の方がメリットは大きいように思われますが、一括償却資産は規模の大小を問わずすべての企業が利用できます(少額減価償却資産の特例は中小企業のみ)。一括償却資産の詳細については、下記リンクを参照してください。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例では償却資産税の対象に

少額減価償却資産の特例を利用した場合、償却資産税の対象となるので注意しましょう。一括償却資産は償却資産税の対象となりませんが、少額減価償却資産の特例は取り扱いが異なります。

償却資産税とは、企業が事業のために使用している機械や備品などの固定資産に対して課される税金のことです。土地や建物に対する固定資産税と区別して、償却資産税と呼びます。

少額減価償却資産は、そのほかの償却資産とあわせて市町村に申告が必要です。

取得価額が低い固定資産に対する償却資産税について、以下を確認しておきましょう。

(参考)償却資産税の対象になる資産とならない資産

- 使用可能期間1年未満または取得価額10万円未満の固定資産(取得年度に全額経費計上):対象外

- 一括償却資産(3年にわたって均等償却):対象外

- 少額減価償却資産の特例:対象

少額減価償却資産の償却資産税の計算方法

少額減価償却資産の償却資産税は、そのほかの償却資産と合算して計算します。すべての償却資産の評価額の合計額を「課税標準額」といい、税率を掛けて税額を算出します。

税率は地方自治体によって異なります。大半は1.4%ですが、地方自治体のホームページなどで確認が必要です。

償却資産の評価額は、取得年月や取得価額、耐用年数に基づき賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。「前年取得した資産」と「それ以前に取得した資産」では、計算方法は異なります。それぞれの計算式は次の通りです。

- (前年取得した資産の評価額)=取得価額×(1-減価率/2)

- (前年より前に取得した資産の評価額)=取得価額×(1-減価率)

減価率は「減価残存率表」に耐用年数ごとに記載されています。

償却資産税の計算例

償却資産税は前述の計算式で算出しますが、実務上、償却資産の評価額は減価残存率表に記載された「減価残存率A」と「減価残存率B」を用いて次の通り計算します。

- (前年取得した資産の評価額)=取得価額×A

- (前年より前に取得した資産の評価額)=取得価額×B

取得価額20万円、耐用年数2年の償却資産を購入、税率は1.4%と仮定して、償却資産税を計算してみましょう。減価残存率表より、耐用年数2年の減価残存率Aは0.658、減価残存率Bは0.316です。

(前年取得した資産)

- (評価額)=20万円×0.658=13万1,600円

- (償却資産税)=13万1,600円×0.014=1,842円

(前年より前に取得した資産)

- (評価額)=20万円×0.316=6万3,200円

- (償却資産税)=6万3,200円×0.014=884円

ただし、実際の償却資産税の計算は、そのほかの償却資産と合算して課税標準額を算出して計算します。

少額減価償却資産の償却資産申告書の書き方

償却資産の申告には、次の3つが必要です。

- 償却資産申告書:償却資産全体の取得価額や前年からの増減が記載され、全体状況を把握し税額計算の基礎として使用します。

- 種類別明細書(増加資産・全資産用):個々の償却資産の詳細情報を記載し、各償却資産の評価額の計算に使用します。

- 種類別明細書(減少資産用):前年中に売却や廃棄、譲渡などにより減少した償却資産についての詳細を記載します。

減少資産がなければ、申告で使用するのは「償却資産申告書」と「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の2つです。それぞれについて解説します。

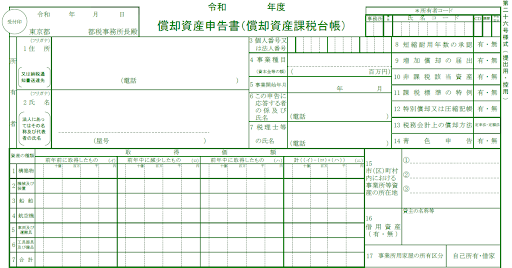

償却資産申告書

申告書には、企業の基本情報と資産の種類ごとに次の取得価額などを記載します。

- 前年前に取得した資産

- 前年中に減少した資産

- 前年中に取得した資産

- 1月1日現在保有する資産

(申告書のイメージ図)

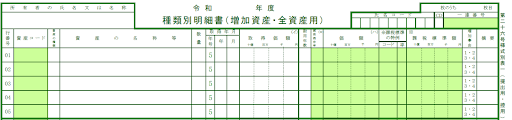

種類別明細書(増加資産・全資産用)

明細書には、前年中に取得した資産それぞれについて、次の内容を記載します。

- 償却資産の種類(建築物や機械・装置など所定の項目から選択)

- 償却資産の名称

- 数量

- 取得年月

- 取得価額

- 耐用年数

- 増加事由(新規取得や中古取得など)

(明細書のイメージ図)

償却資産税は電子申告も可能です。電子申告の方法は自治体によって異なるため、自治体のホームページなどで確認しましょう。

少額減価償却資産の償却資産税の仕訳例

モデルケースを使用して購入時や決済時、償却資産税を支払った時の仕訳例を紹介します。2024年にパソコンを25万円で購入し、その他の償却資産と合算して翌年に償却資産税を10万円支払った場合の仕訳は次の通りです。

(購入時)

| 借方 | 貸方 | 摘要 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 工具器具備品 | 250,000円 | 現金 | 250,000円 | パソコンの購入 | |

(決済時)

| 借方 | 貸方 | 摘要 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 減価償却費 | 250,000円 | 工具器具備品 | 250,000円 | パソコン(2024年25万円で購入) | |

(償却資産税の支払い時)

| 借方 | 貸方 | 摘要 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 租税公課 | 100,000円 | 現金 | 現金100,000円 | 償却資産税 | |

償却資産税の計算方法や申告方法を理解して正しく申告しよう

「少額減価償却資産の特例」により所定の要件を満たす中小企業は、取得価額30万円未満の償却資産の全額を単年度で損金算入できます。ただし、少額減価償却資産には、一般の償却資産と同じように償却資産税がかかるため注意しましょう。

少額減価償却資産の特例はメリットの大きな制度です。償却資産税の計算方法や申告方法を理解し、正しく申告して有効に活用しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

固定資産の減損に係る会計基準とは?金融庁の最新情報をわかりやすく解説

固定資産の減損に係る会計基準とは、固定資産の減損損失を計上するときのプロセスを定めた会計基準のことです。財務諸表の正確性を保つため、基準が設けられています。対象となるのは、有形固定資産、無形固定資産です。 本記事では、固定資産の減損に係る基…

詳しくみる利息法について計算方法まで解説

利息法とは、償却原価法の中の一つで、債券のクーポン受取総額と金利調整差額の合計額を債券の帳簿価格に対し、実効利子率になるように各期の損益に配分する方法のことです。この記事では利息法の特徴、そして計算方法や仕訳について解説します。また、利息法…

詳しくみるソフトウェア資産管理(SAM)とは?ガイドラインやツールの活用方法も解説

ソフトウェア資産管理(SAM)とは、ITにおける資産管理の1つです。社内のソフトウェアを適切に管理することは、セキュリティ対策やコストの削減などに役立ちます。 本記事では、ソフトウェア資産管理(SAM)の基礎知識やメリット、導入する方法、管…

詳しくみる資本的支出と収益的支出とは?違いをフローチャートで解説

固定資産の修理・改良等に費用を支出したとき、その支出により価値や耐久性が増加したと認められる場合、資本的支出となります。一方、通常の維持管理または原状回復である場合は収益的支出です。 資本的支出か収益的支出かを判定するには、支出した金額が2…

詳しくみる減価償却費の計算方法は?定額法・定率法の違いや注意点もわかりやすく解説

減価償却の計算は、取得した固定資産の種類によって異なります。本記事では、減価償却の計算方法を、具体例を用いて解説します。 また、減価償却の計算をするにあたって押さえておきたい注意点や、仕訳の方法もまとめて取り上げるため、ぜひ最後までご覧くだ…

詳しくみる車の減価償却費をシュミレーション!軽自動車や中古車の計算方法も解説

車の減価償却費は購入前にある程度のシュミレーションが可能です。この記事を読めば、「車の減価償却の計算方法がわからない」「減価償却費の注意点は?」という悩みを解決できます。 本記事で、減価償却費を計算するツールや、計算の事例等について確認して…

詳しくみる