- 更新日 : 2025年2月19日

補助元帳と補助記入帳の役割とは?

複式簿記における補助簿併用制は、「主要簿」と「補助簿」で構成されています。また、補助簿には、「補助元帳」と「補助記入帳」があります。

どちらも任意帳簿で義務付けられているものではなく、必要に応じて作成するものです。

ここでは、補助元帳や補助記入帳にはどのような役割があり、なぜ必要なのかを説明します。さらに、主要簿である仕訳帳や総勘定元帳との関係についても補足します。

主要簿と補助簿について

複式簿記には、補助簿併用制という帳簿体系があります。補助簿併用制は、主要簿と補助簿で構成されています。主要簿は、仕訳帳と総勘定元帳のことです。

補助簿は、補助簿ごとに定めた取引や勘定についての内訳や明細を明らかにして、主要簿を補う役割を持っています。

補助簿の種類

補助簿には、補助元帳と補助記入帳があり、必要に応じて作成します。

補助元帳とは

補助元帳とは、特定の勘定についての明細を記録した帳簿です。具体的には、以下のようなものがあります。

・売掛金元帳(売掛金勘定を、得意先ごとに分類して記帳したもの。得意先元帳ともいう)

・買掛金元帳(買掛金勘定を、仕入先ごとに分類して記帳したもの。仕入先元帳ともいう)

これらの補助元帳は、勘定科目ごとに複数の帳簿を作成する可能性が高くなります。例えば、商品有高帳は商品の種類ごとに、売掛金元帳は得意先ごとに、買掛金元帳は仕入先ごとに1冊ずつ用意します。

補助記入帳とは

補助記入帳とは、取引が発生したら、日付を追いつつ、詳細を記入した帳簿です。具体的には、以下のようなものがあります。

・当座預金出納帳(当座預金勘定の取引の明細を記帳したもの)

・小口現金出納帳(小口現金勘定の取引の明細を記帳したもの)

・仕入帳(仕入勘定の取引の明細を記帳したもの)

・売上帳(売上勘定の取引の明細を記帳したもの)

・受取手形記入帳(受取手形勘定における取引の増減明細を記帳したもの)

・支払手形記入帳(支払手形勘定における取引の増減明細を記帳したもの)

勘定科目ごとに複数になる補助元帳に対し、補助記入帳は勘定科目につき1冊だけです。

主要簿と補助簿の関係とは?

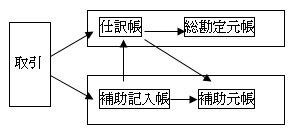

取引が発生したら、最初に、その内容は補助記入帳に書き込まれます。ただし、補助記入帳に記載のない勘定項目は、直接、仕訳帳に書き込まれます。

補助記入帳に記入された内容は、その後、仕訳帳に記帳されます。最後に、仕訳帳から総勘定元帳と補助元帳に転記されます。

補助元帳のなかでも、商品有高帳については補助記入帳から個別に転記されることがあります。

(主要簿と補助簿の関係図)

補助元帳の必要性とは?

取引の発生順にその明細を記した補助記入表は、仕訳帳を補っているのに対して、特定の勘定についての明細を記した補助元帳は、勘定ごとにすべての取引を記録する総勘定元帳を補うものとして機能しています。

例えば、「ある会社に、どのぐらいの売掛金があったか」を知りたいとき、総勘定元帳を見てもすぐには分かりません。

補助元帳である売掛金元帳があれば、得意先ごとに売掛金の増減が分かるようになっているので、集計をする手間などが省略できるのです。

つまり、補助元帳は自社の商品の在庫、取引先の債権や債務などを管理するのに役立つのです。

このように、補助簿である補助元帳と補助記入帳は、主要簿である仕訳帳や総勘定元帳を補って、企業の経営状況を早く詳しく把握する役割を持っています。

複式簿記を理解するために、補助元帳と補助記入帳について正しい知識を身につけておきましょう。

補助元帳のテンプレートを活用しましょう!

補助元帳を作成する際は、エクセルのテンプレートなどの利用が便利です。以下のページから補助元帳のエクセルテンプレートを無料でダウンロードできますので、ご活用ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

新着記事

千葉で経理代行サービスを依頼するには?費用・依頼先や対応範囲を解説

中小企業の経営者や経理担当者に向けて、千葉県内で経理代行サービスを活用する方法を解説します。経理業務のアウトソーシングによる負担軽減やコスト削減のメリットを踏まえ、千葉県で利用できる税理士・会計事務所の例やサービス内容、費用相場、選び方のポ…

詳しくみる岩手で経理代行サービスを依頼するには?費用・依頼先や対応範囲を解説

岩手県で事業を営む皆様、日々の経理業務に追われ、本業に集中できないと感じることはないでしょうか。経理業務は事業運営に不可欠でありながら、専門知識や時間、労力を要する複雑な側面を持ちます。特に中小企業や個人事業主にとっては、限られたリソースの…

詳しくみるFASS検定とは?試験形式や日程、難易度、勉強時間、問題集の活用方法などを解説

経理や財務の仕事に携わる上で、「自分のスキルレベルはどのくらいだろう?」「もっと実務に役立つ知識を身につけたい」と感じることはありませんか?特にキャリアの浅い方や、これから経理職を目指す方にとって、自身のスキルを客観的に把握し、次のステップ…

詳しくみる優良な電子帳簿とは?会計初心者が知るべきメリット・要件・導入ステップを解説

近年、企業の経理業務において、電子帳簿保存法(電帳法)への対応が不可欠となっています。その中でも特に注目されているのが、優良な電子帳簿の規定です。これは、単に帳簿を電子的に保存するだけでなく、より高い基準を満たす電子帳簿について、税制上のメ…

詳しくみる粉飾決算の事例一覧|手口や影響、有名企業から学ぶ防止策まで徹底解説

「粉飾決算」という言葉をニュースなどで耳にしたことはありませんか? これは、企業が意図的に財務諸表を偽り、実際よりも経営状態を良く見せかける不正な会計処理のことです。 この記事では、まず粉飾決算とは具体的にどのような行為なのかを分かりやすく…

詳しくみる連結キャッシュ・フロー計算書とは?作り方・読み解き方や重要なポイントを解説

会計を学び始めると、損益計算書(P/L)、貸借対照表(B/S)と並んで、キャッシュ・フロー計算書(C/F)という言葉を耳にする機会が多いでしょう。特に、複数の会社から成る企業グループ全体の実態を把握するためには、連結キャッシュ・フロー計算書…

詳しくみる