- 更新日 : 2024年11月1日

キャッシュフローとは?キャッシュフロー計算書(C/F)の読み方を解説

キャッシュフロー(C/F)は、一定期間における企業や個人の現金および現金同等物の流入と流出の差額のことです。

企業にとって資金の状況を把握するのは非常に重要です。適切に資金の状況が把握できていなければ、場合によっては経営が困難になる可能性もあります。

この記事では、資金状況の把握に役立つキャッシュフローとは何かをはじめ、キャッシュフローの目的、キャッシュフロー計算書とは何か、キャッシュフロー計算書と財務三表の関係性、キャッシュフロー計算書の読み方や作り方について解説します。

目次

キャッシュフロー(C/F)とは何?

キャッシュフローは、その文字通りお金(キャッシュ)の流れ(フロー)のことです。例えば「1年間」など一会計期間に区切ってキャッシュの動きを示します。

企業会計では企業にお金が入ってくることをキャッシュイン、お金が出ていくことをキャッシュアウトというため、キャッシュフローは以下のような概念で表現できます。

財務諸表のひとつに、企業のキャッシュフローを示した「キャッシュフロー計算書」があります。キャッシュフロー計算書は営業活動など企業の活動を3つに分けてキャッシュの出入りを示したものです。金融商品取引法が適用される上場企業などに作成義務があります。一方、中小企業含めすべての会社に適用される会社法での作成義務の規定はありませんし、個人事業主にも作成義務はありません。

しかしながら、キャッシュフローの把握は資金不足になっていないか的確に把握できること。そして、キャッシュフロー計算書の作成は粉飾が難しく資金調達の評価に活用できることから、義務はなくても作成することにメリットがあります。

キャッシュフローを把握しないことにより企業活動がうまくいかないこともありますので、作成義務の有無にかかわらずキャッシュフローは把握しておいたほうが良いでしょう。

キャッシュフロー計算書とは?

キャッシュフロー計算書とは、期首からどのようにキャッシュが出入りしたのか、期末の残高はいくらか、を計算するための会計書類です。

キャッシュフロー計算書では、キャッシュの変動要因がわかるように、年度単位など、ある一会計期間におけるキャッシュの変動を、営業取引・投資取引・財務取引に区分して表示します。3つの構造に分けてキャッシュの流れを把握することで、キャッシュの増減理由を明らかにすることが可能です。

なお、キャッシュフロー計算書で把握するキャッシュとは、現金あるいは、ほとんど現金として扱うものを指します。現金はもちろん、現金化が容易な普通預金や当座預金、流動性の高い3カ月以内に満期日が到来する定期預金や3カ月以内に償還日が来る公社債投資信託などです。原則、換金が難しく、価値の変動の激しいもの、繰延税金資産のような換金価値のないものはキャッシュに含まれません。

また、キャッシュフロー計算書に関連して、「フリーキャッシュフロー」という言葉がありますが、これは会社が自由に使えるキャッシュを指します。

| キャッシュフロー計算書の構造 | |

|---|---|

| 営業活動によるキャッシュフロー | 本業の営業活動によるもの |

| 投資活動によるキャッシュフロー | 投資(固定資産の取得や有価証券の購入)によるもの |

| 財務活動によるキャッシュフロー | 資金調達(借入金の調達や社債の発行)など |

| フリーキャッシュフロー | 会社が自由に使えるキャッシュ |

1:営業活動によるキャッシュフロー

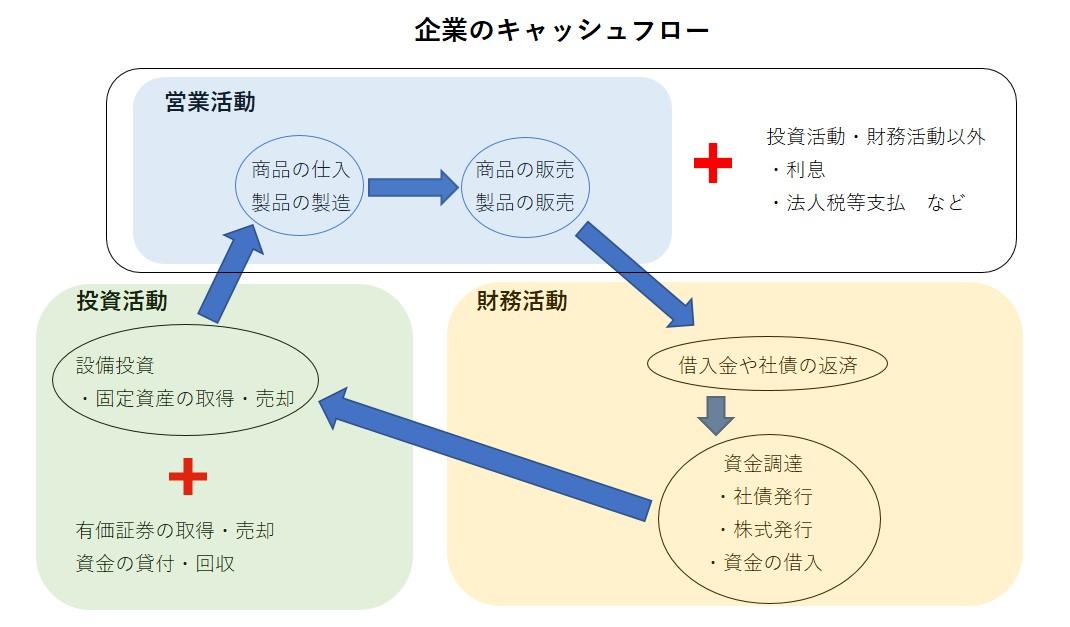

営業活動によるキャッシュフローとは、主に本業の営業活動によって生じたキャッシュの増減を示します。

本業の営業活動によって生じたキャッシュの増減とは、例えば以下のような取引によるものです。

営業活動によるキャッシュフローの取引例

売掛金や受取手形のような売上債権は現金で回収した分をプラス、買掛金や支払手形のような仕入債務は現金で支払った分をマイナスします。給料や経費などの支出も、現金で支払ったかどうかが判断基準です。

このほか、営業活動によるキャッシュフローでは、投資活動や財務活動に含まれない受取利息の受取額(プラス)、支払利息の支払額(マイナス)、法人税等の支払額(マイナス)などを加減し、最終的な合計を出します。

営業活動によるキャッシュフローについては、「営業キャッシュフローとは?見るべきポイントは?マイナスでも大丈夫?」の記事で詳しく説明していますので、そちらもご覧ください。

2:投資活動によるキャッシュフロー

投資活動によるキャッシュフローとは、企業の将来の利益獲得目的や資産運用を目的とした、投資活動におけるキャッシュの増減のことです。

具体的には、次のような取引が対象です。

投資活動によるキャッシュフローの取引例

- 有価証券を売却したことによる現金収入(プラス)

- 有形固定資産を売却したことによる現金収入(プラス)

- 貸付金回収による現金収入(プラス)

- 有価証券を取得したことによる現金支出(マイナス)

- 有形固定資産を取得したことによる現金支出(マイナス)

- 貸付金の実行による現金支出(マイナス)

投資活動において特に重要なのが、有形固定資産の取得や売却による設備投資です。事業に必要な固定資産の取得や売却は、「企業のキャッシュフロー」の図でも示したように、企業の営業活動の維持や活性化につながっています。

有形固定資産の取得や売却のほかには、投資目的で所有する有形固定資産の売買、貸付金による資産運用なども、投資活動の一部です。流動性の低い定期預金など、現金同等物であるもののキャッシュには含まれない預金のキャッシュの出入りも投資活動に含まれます。

3:財務活動によるキャッシュフロー

財務活動によるキャッシュフローとは、事業のための資金調達、融資を受けた分の返済、配当金の支出など、営業活動や投資活動を維持するための財務活動におけるキャッシュの増減です。

具体的には、次のような取引が対象です。

財務活動によるキャッシュフローの取引例

- 借入金による現金収入(プラス)

- 社債発行による現金収入(プラス)

- 株式発行による現金収入(プラス)

- 借入金返済による現金支出(マイナス)

- 社債償還による現金支出(マイナス)

- 自己株式取得による現金支出(マイナス)

- 配当金の支払による現金支出(マイナス)

事業のためにどれくらいの資金を調達して、どのくらい返済したか、あるいは投資の還元としてどれくらい配当金として支出したかを表します。自己株式の取得とは、自社の株式を買い取ることです。自己株式を取得すると、対価として現金が出ていき、自己資本が減少します。

4:フリーキャッシュフロー

フリーキャッシュフローとは、事業活動や設備投資など、事業の運営に必要な額から解放された、いわば企業が自由に使えるキャッシュのことです。

フリーキャッシュフローは、どの程度詳細に計算するかで、以下のように複数の計算式が存在します。

フリーキャッシュフローの計算式

フリーキャッシュフローの計算式の中でも代表的なのが、営業活動によるキャッシュフローから投資活動によるキャッシュフローを差し引いて結果を導く方法です。営業活動によるキャッシュフローも、投資活動によるキャッシュフローも、キャッシュフロー計算書の値を使えば容易に結果がわかります。

このようなフリーキャッシュフローからわかることは、投下資金が本業によりうまく回収できているか、投資余力があり事業成長の可能性があるかなど、企業の価値です。

キャッシュフローを把握する目的は?

上場企業を中心に作成義務がある「キャッシュフロー計算書」は、会計基準により、作成基準が設けられています。これは、キャッシュフロー計算書によって投資家が有用な情報を得られるようにするためです。しかし、このような投資家を中心とした作成目的は、あくまで株式が公開されているような企業を対象としています。

企業の規模、法人や個人を問わず、キャッシュフローを把握することの意義は、時間差などによる利益と現金・預金等のズレを把握し、経営に生かすことです。

目的から導き出したキャッシュフローを把握する必要性は、作成したキャッシュフロー計算書をもとに、将来の資金計画を策定することにあります。

例えば、黒字倒産で典型的なのは「売上債権の回収が遅れて、過去の大型投資に対する借入金を返済できなくなる」というケースです。これを予防するためには、借入金の返済スケジュール、利息の支払いスケジュール、投資のスケジュール、未払金支払いのスケジュールなど、詳細な計画を定める必要があります。

キャッシュフローを把握するメリット

また、「キャッシュフロー計算書」をもとに自社のキャッシュフロー(現預金の収支)に着目しながら経営状況を分析する「キャッシュフロー経営」という経営管理の方法もあります。

キャッシュフロー経営のメリット

- 資金ショートを防止する

- 手持ちの現金である手許現金を増やす

- 金融機関等からの資金調達を円滑にする

- 資金ショートを防止する

資金ショートとは、手許の現金が不足することです。経費の増加や売掛金などの売上債権未回収の増加、などが原因で資金ショートが発生します。キャッシュフローを把握することは、資金繰りを予測し、資金ショートを防ぐのに有効です。

- 手持ちの現金である手許現金を増やす

キャッシュフローの把握は、売上に対する売上債権回収の回収率、売上債権の貸倒(回収できない可能性が高いもの)を早い段階で把握することに役立ちます。早めに現金化する対策などを取ることで、手許現金を増やし健全な資金繰りに活かすことも可能です。

- 金融機関等からの資金調達を円滑にする

資金繰りが悪化すると、金融機関等から思うように融資を受けられなくなる可能性もあります。資金繰りを把握して、必要な対策を取ることは、設備投資や事業拡大のための資金調達を円滑にするのにも役立ちます。

キャッシュフロー・損益計算書・貸借対照表の関係性

企業の決算書のうち、上場企業などに作成義務がある財務諸表のうち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書を財務三表といいます。それぞれ、以下のように役割が異なります。

| 財務三表 | 貸借対照表(B/S) | 損益計算書(P/L) | キャッシュフロー計算書(C/F) |

|---|---|---|---|

| 作成する目的 | 資産と負債を管理 | 収益と費用を管理 | お金の出入りを管理 |

| わかること | 財政状態 | 経営成績 | 現金の流れ |

| 何を表しているか | 資産-負債=純資産 | 収益-費用=利益 | 期首のキャッシュ残高±期中のキャッシュ増減額=期末のキャッシュ残高 |

| 期間 | 年度(四半期) | 年度(四半期累計) | 年度 |

※期間は、金融商品取引法が適用される会社の開示対象の期間です。

- 貸借対照表:企業が保有する財産状況を示す

- 損益計算書:一会計期間の損益を示す

- キャッシュフロー計算書:一会計期間のキャッシュ(現預金)の動きを示す

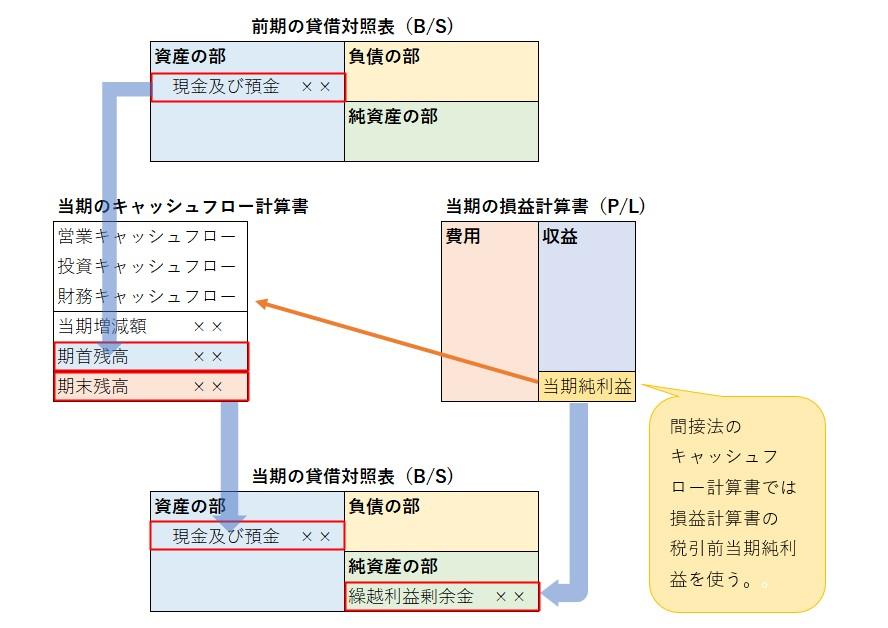

上の図からもわかるように、貸借対照表と損益期計算書、キャッシュフロー計算書には、それぞれつながりがあります。まず、貸借対照表と損益計算書については、同じ会計期間の当期純利益(当期純損失)が貸借対照表の純資産の部の「繰越利益剰余金」に加減される仕組みです。

貸借対照表とキャッシュフロー計算書については、キャッシュフロー計算書で使用する現金及び現金同等物の期首残高は前期の貸借対照表と、期末残高は当期の貸借対照表の現金及び預金と結びついています。

キャッシュフロー計算書と損益計算書については、キャッシュフロー計算書で間接法を採用する場合に結びつきがあります。間接法では、損益計算書の税引前当期純利益を基準に、損益計算書の項目を加減する形で営業活動によるキャッシュフローを計算するためです。

このように、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の財務三表は、それぞれ関係してくることがわかります。

また、損益計算書における「営業利益」と、キャッシュフロー計算書における「営業活動によるキャッシュフロー」は、似た概念です。

しかし、損益計算書における営業利益が「一会計期間の営業損益」を示すのに対し、キャッシュフロー計算書における営業活動によるキャッシュフローは、「一会計期間の本業からの現金収支」を示すという違いがあります。損益計算書は発生主義(収益は実現主義)、キャッシュフロー計算書は原則として現金主義で作成するためです。

仮に、営業利益が増加しているにもかかわらず営業活動によるキャッシュフローが減少していた場合は、売上債権の回収サイクルに問題があると分析できます。

キャッシュフロー計算書の読み方とポイント

キャッシュフロー計算書を活用し、資金繰りを重視して経営を行うことを、キャッシュフロー経営といいます。無理なく事業活動を行っていくうえで、キャッシュの流れを意識するのは、重要な経営手法のひとつとなるでしょう。

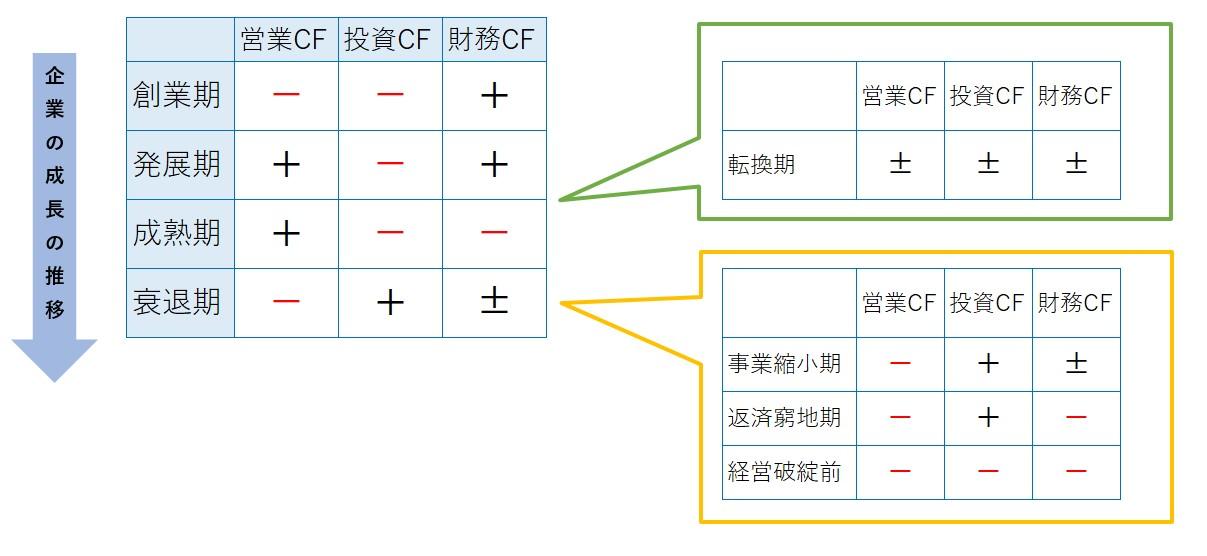

具体的に、キャッシュフロー計算書を読むことで何がわかるのでしょうか。営業活動によるキャッシュフロー、投資活動によるキャッシュフロー、財務活動によるキャッシュフロー、それぞれのプラス、マイナスの値が示す意味を、企業の成長と関連させて見ていきましょう。

上の図は、企業の成長期の推移とキャッシュフロー計算書の各構成との関連を示したものです。例えば、創業期については、営業活動による成果が出にくく、設備投資も必要になることから、営業キャッシュフローと投資キャッシュフローはマイナス、資金を必要とすることから財務キャッシュフローはプラスになることが多いです。衰退期のうち、返済窮地期は、営業活動がうまくいかず、金融機関等への返済に追われている状況を表しています。(※ただし、プラス・マイナスの符号は、企業の成長の推移で予測される値で、必ずしも符号のとおりに推移するとは限りません。)

このように、キャッシュフロー計算書のそれぞれの値は、企業の安定性を評価するのに役立ちます。

キャッシュフロー計算書の詳しい分析の仕方は、「キャッシュフロー計算書の分析方法」を参考ください。

キャッシュフローを改善したい場合は、「キャッシュフローを改善するためのポイント」が参考になります。

キャッシュフロー計算書の作り方

キャッシュフロー計算書を作る基本のステップ

- 貸借対照表など必要な書類を用意する

- キャッシュの増減が発生した取引を確認する

- 営業、投資、財務に分けて作成する

キャッシュフロー計算書の営業活動におけるキャッシュフローには、直接法と間接法があります。間接法は損益計算書や前期と当期の貸借対照表があれば作成可能です。直接法は間接法と違い、各項目のキャッシュの出入りを確認する必要がありますので、総勘定元帳など別途キャッシュの流れが確認できる資料が必要になります。

資料がそろったら、キャッシュの増減が発生した取引を確認し、項目ごとに分けて増減を記入していきます。キャッシュフロー計算書の例や様式を参考にすると、どのような科目でキャッシュの増減があるか把握しやすいでしょう。集計は、エクセルやソフトウェアなどを活用すると良いです。

詳しい作り方は、「キャッシュフロー計算書は、直説法と間接法どちらが良いか?」で説明しています。

キャッシュフロー計算書の直接法・関接法とは?どちらがいいの?

キャッシュフロー計算書の営業活動によるキャッシュフローの部分は、直接法と間接法の、2つの作成方法があります。直接法は主要な取引ごとに総額を示す方法、間接法は税引前当期純利益から加減する形で営業キャッシュフローを求める方法です。

直接法は詳細を把握できる点にメリットがあり、国際会計基準で推奨されています。しかし、取引ごとにデータが必要になり作成に手間がかかるのがデメリットです。

間接法は、直接法のように詳細は把握できません。しかし、減価償却費など項目は直接法より増えるものの、損益計算書から容易に作成できるメリットがあります。実務では、間接法が採用されていることが多いです。

間接法と直接法の違いについては、「キャッシュフロー計算書は、直説法と間接法どちらが良いか?」を参考にしてみてください。

キャッシュフロー精算書の役割とは?

キャッシュフロー計算書は企業の資金の流れを示す重要な財務諸表です。その作成過程において、キャッシュフロー精算表(清算表)が重要な役割を果たします。本稿では、キャッシュフロー精算表の役割と記載項目について解説します。

キャッシュフロー精算表とは

キャッシュフロー精算表は、キャッシュフロー計算書を作成するための中間的な作業表です。この精算表は、貸借対照表と損益計算書の情報をもとに、現金及び現金同等物の増減を計算し、最終的にキャッシュフロー計算書を作成するために使用されます。

精算表は、期首と期末の貸借対照表の残高、当期の損益計算書の金額、そしてそれらの増減額を記載します。さらに、その増減額を営業活動、投資活動、財務活動の3つのキャッシュフローに分類します。これにより、各活動によるキャッシュフローの金額を算出し、最終的にキャッシュフロー計算書を作成することができます。

キャッシュフロー精算表の役割

キャッシュフロー精算表の主な役割は以下の通りです。

- 貸借対照表と損益計算書の情報を統合

精算表は、貸借対照表の期首・期末残高と損益計算書の当期金額を一覧にまとめ、それらの増減を計算します。企業の財政状態と経営成績の変動を包括的に把握することができます。 - 非資金取引の調整

減価償却費や引当金の増減など、現金の動きを伴わない取引(非資金取引)を調整します。これにより、実際の現金の流れを正確に把握することができます。 - キャッシュフローの分類

増減額を営業活動、投資活動、財務活動の3つに分類します。この分類により、企業のキャッシュフローの源泉と使途を明確に識別することができます。 - キャッシュフロー計算書の作成基礎

精算表で計算された各活動のキャッシュフロー金額は、最終的にキャッシュフロー計算書の各区分に転記されます。これにより、正確なキャッシュフロー計算書を効率的に作成することができます。

キャッシュフロー精算表の記載項目

キャッシュフロー精算表には、以下の項目が記載されます。

- 勘定科目

貸借対照表と損益計算書のすべての勘定科目を記載します。 - 期首残高・期末残高

貸借対照表の各勘定科目の期首と期末の残高を記載します。 - 当期損益

損益計算書の各勘定科目の当期金額を記載します。 - 増減額

期首残高と期末残高の差額、または当期損益の金額を記載します。 - キャッシュフロー区分

増減額を営業活動、投資活動、財務活動のいずれかに分類します。 - 調整欄

非資金取引の調整や、複数の活動に関わる取引の振り分けを行うための欄です。 - 合計欄

各区分のキャッシュフロー合計額を記載します。

これらの項目を適切に記載し、計算することで、正確なキャッシュフロー計算書を作成するための基礎データを得ることができます。

ツールでキャッシュフロー計算書を簡単に作る方法

キャッシュフロー計算書は上場企業などを中心に作成が義務付けられている計算書ですが、作成義務のない中小企業や個人事業主においても作成する意味があります。事業の状況を貸借対照表や損益計算書とは違う、資金繰りの面で分析できるためです。

しかし、一から作ろうとすると資料集めなどもあり手間がかかります。そんな時は、マネーフォワードの「キャッシュフローレポート」が便利です。マネーフォワードでは、クラウド会計、クラウド確定申告でキャッシュフローレポートが自動作成でき、リアルタイムで資金繰りを把握できます。

マネーフォワードのキャッシュフローレポートの詳細はこちら

キャッシュフローレポートを簡単に作成できるマネーフォワードクラウド会計は無料でお試しできます。使用感を知りたい方は、「マネーフォワード クラウド会計」ページで詳細をご覧ください。

キャッシュフロー計算書の無料エクセルテンプレート

会計ソフトを使わずにキャッシュフロー計算書を作成する場合は、エクセルのテンプレートなどの利用が便利です。

以下のページからキャッシュフロー計算書のエクセルテンプレートを無料でダウンロードできますので、ご活用ください。

キャッシュフロー計算書ではなぜ減価償却費を加算するのか

キャッシュフロー計算書の作成において、キャッシュフローを主要な取引ごとに把握する直接法では減価償却費の項目は出てきません。一方、間接法では、営業活動によるキャッシュフローの加算項目として減価償却費が出てきます。損益計算書では費用に区分される減価償却費が、キャッシュフロー計算書ではなぜプラスの項目になるのでしょうか。

端的に説明すると、減価償却費は現金の支出を伴わない費用だからです。

間接法によるキャッシュフロー計算書は、税引等調整前当期純利益からスタートします。しかし、税引等調整前当期純利益=営業活動による現金収支の額にはなりません。税引等調整前当期純利益の計算のもとになる損益計算書は、現金主義により作成したものではないためです。そのため、前述のように、現金支出の実態のない減価償却費などの費用が含まれることになります。

現金支出の実態がない費用については、キャッシュフロー計算書ではなかったものとする必要があるため、次のように加算項目としてプラスすることで、費用計上分を相殺することになります。

(間接法によるキャッシュフロー計算書上の減価償却費の影響の例)

| 減価償却費をプラスしない場合(誤) | 減価償却費をプラスした場合(正) |

|---|---|

| 減価償却費 100万円 | 減価償却費 100万円 |

| 税引等調整前当期純利益 500万円 ↓ キャッシュフローの小計 500万円 | 税引等調整前当期純利益 500万円 ↓ 減価償却費 100万円加算 ↓ キャッシュフローの小計 600万円 |

※説明上、そのほかの項目は排除し減価償却費をプラスしたときとしなかったときの影響のみを示しています。

減価償却費を使った重要な財務指標(簡易キャッシュフロー)

資金繰りを把握するために、その都度キャッシュフロー計算書を作成するのは手間がかかります。代わりの指標として用いられるのが、簡易キャッシュフローです。

簡易キャッシュフローの計算方法には、「税引等調整前当期純利益+減価償却費」や「営業利益+減価償却費-法人税等」などがあります。キャッシュフロー計算書の営業活動の部分をさらに簡易にしたイメージです。いずれも、キャッシュフローの概算値であり、計算方法に特定の決まりはありません。会社によって計算方法は異なります。

簡易キャッシュフローは主に、融資元である金融機関などが、融資先の企業が借入金を何年で完済できるか返済能力を測るために用いられます。会社が借入金の返済などに回せる資金を簡易的に把握したいときにも活用できる指標です。

中小企業や個人事業主もキャッシュフローを把握するメリットがある

キャッシュフローとは、現金や預金の流れのことで、一会計期間などでまとめたものを「キャッシュフロー計算書」といいます。キャッシュフロー計算書は、営業活動、投資活動、財務活動の3つの構造から成る計算書で、それぞれの活動のキャッシュの出入りを把握し、資金繰りの改善に活かすことが可能です。財務三表のひとつで、貸借対照表や損益計算書とも関係が深い決算書になります。

投資家だけでなく、経営陣においてもキャッシュフローの把握は重要な経営状態の把握になるため、簡単に作成できるツールで定期的に確認することをおすすめします。

決算書の読み方を更に詳しく知りたい方へ

決算書は会社の成績表のようなものなので、読めると自社や競合他社のことをしっかりと理解できます。しかし最初は読み方を理解するのが難しいかもしれません。そこで、決算書の基本的な読み方について、初心者にもわかるようにご紹介する資料をご用意しました。貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書などについて解説しています。

よくある質問

キャッシュフロー(C/F)とは何?

その文字通りお金(キャッシュ)の流れ(フロー)のことです。詳しくはこちらをご覧ください。

キャッシュフロー計算書とは?

期首からどのようにキャッシュが出入りしたのか、期末の残高はいくらか、を計算するための会計書類です。詳しくはこちらをご覧ください。

キャッシュフロー計算書の作り方とは?

まず貸借対照表など必要な書類を用意し、キャッシュの増減が発生した取引を確認します。その後、営業、投資、財務に分けて作成します。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

会計の基本の関連記事

キャッシュフロー計算書の関連記事

新着記事

FASS検定とは?試験形式や日程、難易度、勉強時間、問題集の活用方法などを解説

経理や財務の仕事に携わる上で、「自分のスキルレベルはどのくらいだろう?」「もっと実務に役立つ知識を身につけたい」と感じることはありませんか?特にキャリアの浅い方や、これから経理職を目指す方にとって、自身のスキルを客観的に把握し、次のステップ…

詳しくみる優良な電子帳簿とは?会計初心者が知るべきメリット・要件・導入ステップを解説

近年、企業の経理業務において、電子帳簿保存法(電帳法)への対応が不可欠となっています。その中でも特に注目されているのが、優良な電子帳簿の規定です。これは、単に帳簿を電子的に保存するだけでなく、より高い基準を満たす電子帳簿について、税制上のメ…

詳しくみる粉飾決算の事例一覧|手口や影響、有名企業から学ぶ防止策まで徹底解説

「粉飾決算」という言葉をニュースなどで耳にしたことはありませんか? これは、企業が意図的に財務諸表を偽り、実際よりも経営状態を良く見せかける不正な会計処理のことです。 この記事では、まず粉飾決算とは具体的にどのような行為なのかを分かりやすく…

詳しくみる連結キャッシュ・フロー計算書とは?作り方・読み解き方や重要なポイントを解説

会計を学び始めると、損益計算書(P/L)、貸借対照表(B/S)と並んで、キャッシュ・フロー計算書(C/F)という言葉を耳にする機会が多いでしょう。特に、複数の会社から成る企業グループ全体の実態を把握するためには、連結キャッシュ・フロー計算書…

詳しくみる青森で経理代行サービスを依頼するには?費用・依頼先や対応範囲を解説

青森県内で経理代行サービスを検討している企業向けに、サービスの対応範囲から料金相場、依頼先の選び方まで包括的に解説します。地元の税理士事務所から全国対応の専門会社まで、それぞれの特徴や費用感を詳しく紹介し、自社に最適な経理代行パートナーを見…

詳しくみる北海道で記帳代行を依頼するなら?相談先や具体的な業務内容、料金相場を解説

北海道の事業者が記帳代行サービスを利用したいと考えている場合、税理士事務所や会計事務所に相談すると良いでしょう。記帳代行サービスの対応範囲は、会計ソフトへの入力や仕訳の起票、各種帳簿の作成などの業務です。事業者は、アウトソーシングしたい業務…

詳しくみる