- 作成日 : 2025年2月5日

売掛金回収方法とは|未払金の回収方法と回避方法をケース別に紹介

掛取引では、売掛金回収が重要なポイントになります。回収できないと収入を計上できないばかりか、事業継続にも影響が及びかねません。売掛金回収が遅れているときの対応や、買い主が支払いに応じないときの対応、未回収を防ぐための対策をまとめて紹介します。

目次

売掛金の支払いが遅れ始めたときに実施すること

買い主から売掛金が支払われないときは、迅速に対応しなくてはいけません。資金繰りに影響が及ぶだけでなく、買掛先への支払いが遅れる可能性も生じます。次の仕入れができなくなると、事業継続が困難になることもあるかもしれません。

また、資金繰りに問題がないときでも、支払いが遅れている場合は迅速な対応が必要です。買い主が他の取引先に優先的に支払いを実施し、自社への支払いがさらに遅れることや、場合によっては支払われない可能性も想定されます。

売掛金回収の遅れによるトラブルを回避するためにも、まずは次の2つを実施してください。

- 買い主に連絡を取る

- 期限の利益喪失条項があるか確認する

それぞれ何を実施すべきか、具体的に説明します。

買い主に連絡を取る

まずは買い主に連絡を取ります。メールでもよいのですが、すぐに返事を聞きたいときは電話のほうがよいでしょう。

買い主がトラブルに巻き込まれているときは、時間が経てば経つほど連絡が取りにくくなります。一刻も早く連絡を取り、次の事項を確認してください。

買い主に確認する事柄

買い主に連絡できたときは、次の事柄を確認します。

- なぜ支払いが遅れているか

- いつまでに支払いができるか

「売掛金の支払日を忘れていた」などの場合であれば、できるだけ早く入金するように伝えれば問題ありません。しかし、資金繰りなどの問題により、支払日がわかってはいるのに入金できていないときは、支払期限の延長や分割払いの提案などが必要になります。

明らかに買い主側に非があるときでも、威圧的な態度で応じるのではなく、丁寧に対応することが大切です。

期限の利益喪失条項があるか確認する

回収できていない売掛金の取引について、契約書を確認しておきましょう。以下の契約書の有無を確認してください。

上記の書類のうち、買い主が捺印したものがあるか調べてみましょう。たとえば捺印のない発注請書や見積書、請求書など、買主の意思を示すものがない場合は、後日、法的に売掛金回収をするときの証拠として使えないことがあります。

また、売買契約書や売買基本契約書に「期限の利益喪失条項」があるか確認してください。「期限の利益喪失条項」とは、買主が売掛金の支払いに遅れた場合、支払期限が到来していない売掛金についても支払義務が生じることを定める条項です。

特定の取引においての支払いができていないときは、他の取引についても支払いが困難になると予想されます。「期限の利益喪失条項」を定めておくことで、売掛金が回収できない事態を回避しやすくなるだけでなく、回収できないときも損失を抑えることができる場合があるでしょう。

相殺できる債権があるか確認する

買い主との間で買掛金が発生する取引が生じていないか確認してみましょう。もし、買い主に支払うべき取引が発生している場合は、未回収の売掛金と相殺し、未回収金を減らせる可能性があります。

また、買掛金がある取引を実施していない場合でも、返品などにより返金が生じていないか確認してください。相殺できる債権があればすべて相殺し、少しでも未回収金の金額を減らしましょう。買い主が支払うべき金額を減らすことで、買い主側にとって支払いのハードルが下がるだけでなく、回収できる可能性を高められます。

買い主の協力が得られる場合の売掛金回収方法

買い主と連絡がつき、なおかつ協力が得られるときは、次の方法で売掛金回収を進めていきます。

買い主の協力が得られる場合の売掛金回収方法

順に説明します。

1.未払金残高確認書を作成する

後で法的な対応が必要になったときに備えて、未払金残高確認書を作成してもらいます。未払金残高確認書とは、未回収の売掛金の金額を記載した書類です。発行者は買い主となり、未回収の金額について必ず支払うという意思を表明した一文を添えます。

未払金残高確認書があると、万が一、訴訟に発展したときにも有力な証拠書類として活用できることがあります。とりわけ売掛金の発生を示す書類として発注請書や見積書、請求書などの売り主側の意思を示す書類しかないときは、未払金残高確認書を買い主に発行してもらい、証拠書類として保管しておきましょう。

2.決算書の提出を要求する

支払時期の目処がつかないときは、将来的に差押えなどが必要になるかもしれません。しかし、差押えを実施するには、買い主が未払金額に相当する資産を持っていることが前提となります。

買い主の資産状況を把握するためにも、決算書の提出を要求しましょう。決算書には所有する資産の状況が記載されているため、現金での回収が難しいときの回収計画の指針になります。

3.債権譲渡担保契約もしくは連帯保証人を設定する

買い主の取引先からの入金遅れが原因で、自社(売り主)への支払いが遅れているケースも想定されます。このケースであれば、買い主の取引先から直接自社(売主)に入金されるようにしておく方法を検討できます。買い主から取引先に「入金先を〇〇(自社の口座)に変更してほしい」と伝えられるか、確認してみましょう。

ただし、買い主が破産すると、買い主の財産は買い主の自由にできなくなってしまうため、資金が回収できなくなってしまう可能性が高まります。確実に回収するためにも、買い主の取引先から回収する権利を獲得しておきましょう。

債権譲渡担保契約を締結すると、買い主の取引先から支払いを受ける権利(債権)を獲得でき、買い主が破産した場合も売掛金回収の権利を確実なものにできることがあります。

買い主に資産がなく、売掛金回収が難しいケースも少なくありません。決算書から有効な資産が読み取れないときや、買い主自身が回収できる債権を持たないときは、将来的に訴訟に発展しても得られるものがない可能性があります。それどころか訴訟費用がかかるだけで、マイナスが増える可能性もあるでしょう。

売掛金回収が難しいときは、買い主の社長などに個人的な資産がないか確認してみてください。社長に個人資産があり、売掛金回収に充てられそうなときは、売掛金の債権について社長に連帯保証人になってもらうことも検討してみましょう。

買い主が支払いに応じない場合の売掛金回収方法

買い主が売掛金の支払いに応じないときや、支払いに対して協力的ではないときもあります。協力を得られないときは、次の流れで売掛金回収を目指しましょう。

買い主の協力が得られない場合の売掛金回収方法

- 内容証明郵便を送付する

- 仮差押えを実施する

- 訴訟もしくは支払督促を行う

- 強制執行を実施する

各段階ですべきことについて説明します。

1.内容証明郵便を送付する

買い主から協力を得られないときは、法的措置を念頭に置いて行動しなくてはいけません。法的措置を取るには「売掛金の支払いを請求した」という事実の証拠となる書類が必要です。電話やメールなどでも売掛金の支払いを請求できますが、請求したという事実を残すことは簡単ではありません。内容証明郵便を買主に送付し、請求の証拠書類として利用できるようにしておきましょう。

内容証明郵便には、文書の表題、通知内容(売掛金の支払請求であること)、日付等を記載したものを3部用意します。1部は買い主に送るための内容文書で、残りは自社保管用と郵便局保管用の謄本です。なお謄本に関しては次の書式を守る必要があります。

内容証明郵便(謄本)の書き方

- 縦書き・横書きは問わない

- 1行に20文字以内(縦書きの場合)

- 1枚に26行以内(縦書きの場合)

- 2枚以上になるときは、つづり目に契印を押す

- 買い主・自社の住所・氏名、法人の場合は代表取締役名

準備ができたら、以下の手順で発送します。

- 送付する書類3部と封筒(宛名・送り主の住所・氏名を書いたもの)を郵便局に持ち込む

- 窓口で書類のうちの1部は押印後、返却される。自社で保管する

- 窓口で料金を支払う

郵便局によっては内容証明郵便に対応していないことがあります。郵便局のホームページなどで確認しておきましょう。

また、窓口で「配達証明」をつけるか確認されることがあります。配達証明とは、郵便局が送付先に内容証明郵便を届けた事実を証明する書類です。必要な場合はつけてもらいましょう。

内容証明郵便は、買い主に心理的な圧力をかける意味合いもあります。自社の名前で送付するよりは、弁護士の名前・事務所名で送付するほうが圧力をかけやすくなるでしょう。訴訟をスムーズに進めることにもつながるため、まずは債権回収を得意とする弁護士に相談してみてください。

2.仮差押えを実施する

仮差押えとは、強制執行により債権を回収できるようになるまでの間、買い主の財産を凍結する手続きのことです。仮差押えをしていないと、裁判により強制執行が可能になっても、その間に買い主が資産を移動させたり隠したりする可能性があります。なお、以下の資産に対して仮差押えを実施することが一般的です。

仮差押えの対象となる財産例

- 預金、社内に保管している現金

- 不動産

- 取引上所有している債権

- 買い主が法人として加入している生命保険

- 買い主が法人として所有している自動車や機械など

3.訴訟もしくは支払督促を行う

仮差押えの次は訴訟となります。訴訟では、裁判所から買い主に売掛金の支払いを命じる判決を出してもらいます。

より簡便な手法として支払督促も検討できるでしょう。支払督促とは、裁判所から買い主へ支払いを督促する文書を送付してもらうことです。確定すれば訴訟による判決と同じ効力があります。訴訟と支払督促のメリット・デメリットは以下をご覧ください。

| 訴訟 | 支払督促 | |

|---|---|---|

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

買い主が異議を唱えた場合は、訴訟に発展することが一般的です。その場合は、買い主側の裁判所で審理をすることになるため、買い主が遠方の場合は売り主側の負担が大きくなります。買い主が遠方のときは、最初から訴訟にすることも検討しておきましょう。

4.強制執行を実施する

訴訟で買い主に支払いを命じる判決が出たとしても、買い主がすぐに応じるとは限りません。判決後も売掛金が支払われない場合は、強制執行を実施することになります。強制執行には次の方法があります。

買い主が債務整理をした場合の売掛金回収方法

買い主が破産や民事再生などの債務整理を行うと、売掛金の回収が難しくなることがあります。回収の可能性を高めるためにも、次の方法を検討してみましょう。

- 動産売買先取特権を行使する

- 損害賠償請求を実施する

それぞれの方法を利用できるケースや手順について説明します。

動産売買先取特権を行使する

動産売買先取特権とは、ほかの未回収者より回収を先取できる権利のことです。買い主が破産や民事再生などを実施し、回収が難しくなったときでも、動産売買先取特権を行使すれば優先的に売掛金を回収できることがあります。

ただし動産売買先取特権を行使するためには、買い主の取引先から支払われる予定の代金が、未払いの売掛金が発生した取引によって購入した商品を転売したものだと証明しなくてはいけません。つまり、買い主に代金未回収の取引があっても、その取引で売買される商品と自社(売り主)が販売した商品が同一でないときは、動産売買先取特権を行使できなくなります。

たとえば、次のいずれかに該当するときは、動産売買先取特権を行使しやすくなります。

- 自社(売り主)から買い主の取引先に商品を直接送っている場合

- 買い主の取引先から協力を得られる場合

動産売買先取特権の行使は裁判所を通じた手続きですが、訴訟なしに強制執行することが可能です。該当する取引があるときは、速やかに実施するようにしましょう。

損害賠償請求を実施する

売掛金の回収ができないときには、大抵は買い主側の資金繰りの悪化などが原因となります。しかし、なかには詐欺目的で取引を行い、意図的に売掛金を支払わない悪質なケースもあるため注意が必要です。

意図的あるいは悪質なケースに関しては、買い主の取締役に対して損害賠償請求を実施することも検討してください。たとえば次のようなケースでは、取締役に対する損害賠償請求が有効になります。

- 振り込め詐欺と考えられるケース

- 自社以外にも被害者(未回収者)がいるケース

- そもそも支払う予定がなく、転売目的で大量に注文したケース

売掛金の未回収を未然に防ぐ方法

売掛金の未回収が発生すると、自社の資金繰りに影響が及ぶだけでなく、裁判や強制執行などに労力がかかります。また、裁判の際には弁護士に依頼する費用もかかり、しかも買い主に支払い能力がないときは損失額はさらに増えてしまいます。

売掛金未回収の事態を防ぐためにも、売買契約の時点で対策を実施しておくことが必要です。次の3つの対策は、いずれも売掛金の未回収を回避するために有効な方法です。ぜひ実践してください。

- 取引ごとに請求書を作成する

- 契約書に期限の利益喪失条項を含める

- 与信管理を定期的に実施する

それぞれの対策について、具体的に解説します。

取引ごとに請求書を作成する

同じ内容の取引が繰り返されるときは、請求書を省略してしまうことがあるかもしれません。また、取引ごとに契約を交わさず、口約束だけで製品などを送付してしまうこともあります。

請求書や売買契約書がないまま取引を開始すると、万が一回収できないときには、請求する法的根拠がなくなってしまいかねません。取引内容が同じときでも、都度、売買契約書と請求書を請求し、注文書を受け取っておくことが大切です。

また、取引開始後に取引内容を示す書類がないことに気付いたときは、速やかに売買契約書と請求書を作成し、買い主側からの意思表示を促すようにしましょう。買い主の名前で署名押印した売買契約書や注文書などを受け取っておくと、売掛金が回収できないときの法的根拠として活用できることがあります。

契約書に期限の利益喪失条項を含める

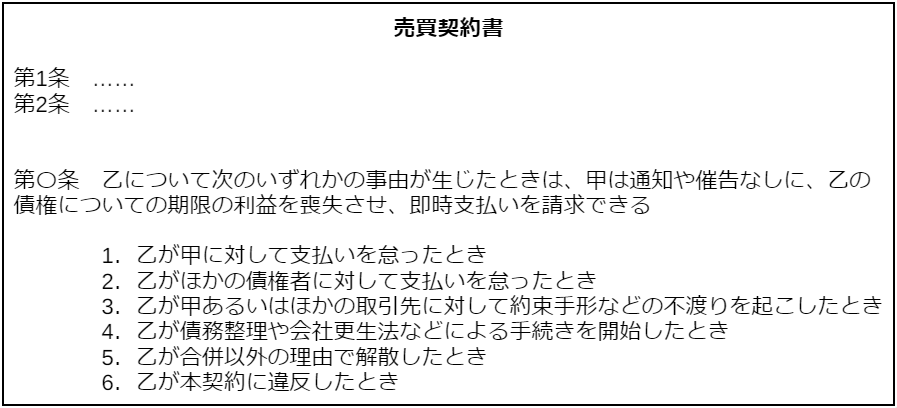

売買契約書や売買基本契約書には、取引内容だけでなく、「期限の利益喪失条項」も含めておくようにしましょう。「期限の利益喪失条項」があると、遅れたときに相応の補てんを得られるようになります。売買契約書に「期限の利益喪失条項」を含めた記載例は、以下をご覧ください。

※甲:売主、乙:買主

買い主に悪意や意図がない場合でも、買い主の取引先が不渡りを出したり、買い主への支払いを怠ったりすることがあるかもしれません。売買契約書や売買基本契約書のフォーマットにあらかじめ「期限の利益喪失条項」を含めておくと、手間をかけずに万が一のケースに向けた対策を実施できます。状況によらず、常に売買契約書・売買基本契約書には「期限の利益喪失条項」を加えておきましょう。

与信管理を定期的に実施する

売り主だけでなく買い主も、経営状況は常に変化します。経営判断を誤る可能性もありますが、業界や経済全体の不景気のあおりを受けて、売掛金の支払いが難しくなる可能性もあります。

掛取引を開始するときに与信審査を実施して、取引先の支払能力などを調べるのは当然のこと、取引開始後も定期的に与信審査を行い、取引先の経営状況を把握しておくことが大切です。

なお、与信審査は相手企業から決算書などの資産状況がわかる書類を提出してもらって実施しますが、書類だけでは読み取れないこともあるため、専門家に依頼することをおすすめします。たとえば請求業務を専門的に請け負う請求代行サービスに依頼すると、与信審査のノウハウも豊富に保有しているため、リスクを事前に察知して、取引先との取引継続の判断に反映できます。

スムーズな売掛金回収を目指している企業様は、ぜひ「マネーフォワード 掛け払い」にお問い合わせください。「マネーフォワード 掛け払い」は、請求書の作成・発行から入金確認、督促業務までワンストップで対応する請求代行サービスです。また、取引先の与信審査も定期的に実施し、リスクの高い取引を回避するお手伝いをしています。

条件を満たす場合に限り、万が一、売掛金の回収ができないときも保証対応を実施しています。経営の安定を目指す企業様も、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

売掛金回収の対処を誤ると、自社の資金繰りに影響が生じるなど、会社に大きなダメージを受ける可能性があります。また、売掛金を回収できないばかりか、裁判などの対応から経済的・精神的ダメージも受けるかもしれません。

万が一のときに的確に対応するためにも、売掛金回収についての正しい知識を身につけ、期限の利益喪失条項を売買契約書に含めるなどの事前対策が必要です。

「マネーフォワード 掛け払い」の請求代行サービスでは、請求書の作成・発行から、取引先への送付、入金確認までトータルで対応しています。未回収時の取引先への連絡や督促業務にも対応しているため、ビジネスにおける心理的な負担も削減できます。

ご興味のある方はぜひお問い合わせください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

債権回収会社(サービサー)は債権管理のプロ!回収の流れやメリットを解説

債権回収会社とは、サービサー法に基づく、民間の債権管理・回収専門業者のことです。法務省が許可した債権回収会社一覧を公開しているため、怖い会社なわけではありません。 債権回収会社に依頼することで、債務者が支払いに応じる可能性が高まる点がメリッ…

詳しくみる準委任契約に検収は必要?サブスクでの利用や請負契約との違い、よくあるトラブルを解説

準委任契約は検収が不要であるのに対し、同じく業務委託契約の一種である請負契約では検収が求められます。 また、準委任契約はIT関連のサブスクビジネス契約・SES契約などで使われている契約です。支払い条件などによって、履行割合型や成果完成型に分…

詳しくみる売掛金管理でエクセルや会計ソフトを使う方法

売掛金管理をする方法はさまざまです。 どのような管理表が求められるのか、また、エクセルや会計ソフトで売掛金管理をするにあたっての注意点などをご説明します。 売掛金管理とは?なぜ重要か 会社のあらゆる活動の中でも、販売活動はマーケティングとと…

詳しくみる売掛金回収業務の営業と経理の役割分担は?方法やポイントを紹介!

売掛金を回収する際、皆さんの会社では営業と経理でどのように役割分担をしていますか?企業によっては、売掛金回収の役割があいまいなことが原因で生じるトラブルや回収遅延に悩まされているかもしれません。 売掛金を確実かつスムーズに回収するためには、…

詳しくみる新収益認識基準で前受金が契約負債に?適用後の仕訳・勘定科目も解説!

前受金は商品やサービスを提供する前に受け取る代金です。新収益認識基準が適用されてからは、前受金が契約負債として扱われるようになりましたが、どのような変化が起こったのでしょうか。 本記事では前受金が契約負債として適用されてからの仕訳や勘定科目…

詳しくみる消費税集計表とは?書き方や活用方法をテンプレつきで紹介

消費税の申告前に納税すべき金額を概算するには、消費税集計表が便利です。消費税集計表を作成する前に、3つの税率を理解することや経理方式の確認、会計ソフトへの正確な仕訳入力などが必要です。本記事では、消費税集計表の概要と重要性を解説します。すぐ…

詳しくみる