- 更新日 : 2025年2月20日

予実管理システムでは何ができる?選び方やメリットを解説

企業の経営活動において、予実管理は極めて重要な要素です。予実管理システムは、予算と実績の対比を通じて経営状況を把握し、迅速な意思決定をサポートします。

さらに、データの一元管理が実現することで、情報の透明性が向上し、経営陣や部門間でのコミュニケーションがスムーズになり、企業全体のパフォーマンス向上が期待されるのです。

目次

予実管理システムとは?

予実管理システムは、予算の作成や達成に向けた活動の進捗管理、各種の分析を効率よく行うことができるツールです。このシステムを導入することで、企業は目標に対する達成状況を明確に把握し、戦略的な意思決定ができます。

予実管理とは、予算を設定し、その予算に対する実績を比較するプロセスを指します。

このプロセスは、企業の成長や健全な経営を維持するために非常に重要です。

予実管理システムは、これらのデータをリアルタイムで集約し、分析する機能を持っているため、重要な情報を即座に取得することができます。

予実管理システムの役割

予実管理システムは、主に二つの役割を担っています。

一つ目は、予算の設定と管理です。企業は年間の戦略に基づいて予算を設定し、その後、実績データと照らし合わせて進捗を確認します。

二つ目は、予算と実績を比較することにより、収益性やコストを分析し、経営の健全性を分析する材料を可視化させることです。

▼予実管理とは?について、詳しくはこちらの記事でも解説しています。

ビジネスにおける重要性

Antonio Davila氏とGeorge Foster氏の研究によると、以下の2つのことが分かっています。

- 設立から2年以内に予実管理を導入した企業は、売上を大きく伸ばしている。

- 設立から4年までに予実管理を導入した企業は、売上が成⻑し、5年目に予実管理していな

い企業の売上を逆転した。

出典:Davila,.A.and G.Foster (2005) Management Accounting Systems Adoption Decisions:Evidence and Performance Implicationfrom Early−Stage/Startup Companies

このようなデータが示すように、予実管理は企業の持続可能な成長の鍵と言えます。

さらに、予実管理システムを利用することで、経営陣は迅速に意思決定を行うことができ、競争優位を確立することに寄与します。

結果として、ビジネスの透明性が向上し、組織全体の効率化も期待できます。

予実管理システムのメリット

情報収集の効率化

情報収集の効率化は、予実管理システムの重要な利点の一つです。従来の手動でのデータ収集や分析作業は、時間と労力を大きく消耗しがちですが、予実管理システムを導入することで、これらのプロセスを大幅に簡略化することが可能になります。

また、予実管理システムを使用することで、部門やプロジェクトごとのデータをリアルタイムで把握することができ、意思決定のスピードも向上します。

ここでは、情報収集の効率化がどのように実現されるのか、いくつかのポイントを挙げて説明します。

データソースとの連携機能

まず、予実管理システムは、さまざまなデータソースとの連携機能を持っています。

例えば、会計ソフトやERPシステムと連携することで、各部門からのデータを自動的に取り込むことができます。これにより、手動でのデータ入力作業が不要になり、ヒューマンエラーのリスクも軽減されます。

データの可視化機能

予実管理システムは、各種のグラフやダッシュボードを通じて、情報をわかりやすく表示することが可能です。この直感的な視覚化により、誰でも簡単に状況を把握でき、必要なデータを的確に抽出して分析を行うことができます。ビジュアルデータは議論を促進し、チーム全体での合意形成もスムーズに進むようになります。

アラート機能

システムに内蔵されたアラート機能も、情報収集を効率化します。予実の大きなズレや異常値が発生した場合、システムが自動的に通知を行うため、迅速な対応が可能になります。

このように、予実管理システムを活用することで、効率的な情報収集を実現し、業務の進行状況を正確に把握することができます。結果的に、より適切な意思決定を行う基盤が整い、企業全体のパフォーマンスを向上させることに繋がります。

正確な情報の集約

正確な情報の集約は、予実管理システムの重要な機能の一つです。この機能により、企業は多様な情報源から得たデータを効率的に整理し、信頼性の高い情報としてまとめることが可能になります。

組織内では、さまざまな部署やプロジェクトからのデータが異なる形式で提供されることが一般的です。これらの情報を一元的に集約することで、意思決定を支えるための確かな基盤を築くことができます。正確なデータが揃うことで、経営層や管理者は、戦略的な判断を迅速に行うことができます。

データの一元化と整合性の向上

予実管理システムによって、各部門からの情報を一箇所に集め、データの整合性を高めることが可能です。例えば、営業部門の売上予測と経理部門の実績データを統合することにより、予測の精度が向上し、資源配分の最適化が進みます。これにより、企業全体のパフォーマンス向上にも寄与します。

自動集計機能の活用

さらに、多くの予実管理システムには自動集計機能が内蔵されています。これにより、手動でデータをまとめる時間が削減され、人為的なミスを防ぐことができます。例えば、数値が変更された際にもリアルタイムで集計が更新され、最新の情報に基づいた対応が可能となります。自動集計されたデータは、視覚的なグラフやチャートに変換され、プレゼンテーションや報告書に役立てることもできます。

データの透明性と共有

事業活動においては、情報の透明性が求められます。予実管理システムを導入することで、リアルタイムで情報を共有しやすくなります。クラウドベースのシステムを利用することで、遠隔地の社員とも容易に情報を確認でき、チーム全体で共通の理解を持つことができるようになります。これにより、部署間のコミュニケーションが円滑になり、情報の伝達ロスを防ぐことができます。

属人化の解消

属人化の解消とは、特定の個人に依存する業務やプロセスを見直し、チーム全体で効率的に情報を管理できるようにすることを指します。予実管理システムを導入することで、業務の属人化を防ぎ、透明性を持たせることが可能になります。

まず、予実管理システムは、全ての情報を一元的に管理できるため、特定の担当者がその情報を抱え込むことがなくなります。これにより、情報の流れがスムーズになり、チームメンバー全員が同じデータにアクセスできるようになります。結果として、業務の透明性が高まり、問題が発生した際のリカバリーも早くなります。

さらに、属人化の解消に寄与するのは、システムが提供する自動化機能です。例えば、予算の集計やレポート作成が自動化されることで、手動での処理に伴うエラーを低減し、プロセスを標準化します。これにより、特定の人に業務が集中せず、チーム全体で情報を共有することが可能になります。

また、誤った情報を広めるリスクを減少させる点も、属人化の解消に効果的です。予実管理システムでは、リアルタイムでデータを更新できるため、常に最新の情報が全メンバーに配信されます。これにより、情報の不一致や誤解が最小限に抑えられ、業務効率が向上します。

このように、予実管理システムは業務の属人化を解消し、より効率的で柔軟な業務運営を実現するための強力なツールと言えるでしょう。

セキュリティの強化

セキュリティの強化は、予実管理システムにおいて非常に重要な要素です。デジタル化が進む昨今、企業の財務情報や予算データは外部からの脅威にさらされています。そのため、システムを導入する際には、セキュリティ対策がしっかりと施されているかどうか確認する必要があります。

セキュリティの強化には、複数の対策があります。まず、データの暗号化が挙げられます。暗号化されていないデータは、万が一外部からアクセスされても読み取られるリスクが高いですが、暗号化されていればそのリスクを大幅に低減することができます。

次に、アクセス制御も重要な要素です。ユーザーごとにアクセス権限を設定することで、必要のない情報に不正にアクセスされることを防ぎます。例えば、営業部門のスタッフが給与などの財務データにアクセスできないようにすることで、不正利用のリスクを減少させることができます。

さらに、定期的なセキュリティパッチの更新が必要です。システムの脆弱性を突いた攻撃は常に進化しているため、常に最新のセキュリティ対策を講じることが求められます。

これらの対策を講じることで、予実管理システムは安全に運用できるようになります。企業の信頼性向上や顧客データの保護にもつながるため、セキュリティの強化は決して軽視してはいけない重要な要素です。

帳票・資料を自動で作成できる

予実管理システムは、帳票や資料を自動で作成できる機能が強みです。この機能により、時間の節約と正確性の向上を実現することができます。

通常、帳票や資料作成は手間がかかり、膨大な時間を要します。特に、月次報告や四半期報告を手動で作成する場合、情報の集約やフォーマット作成に多くの労力が必要です。

予実管理システムを活用すれば、データを自動で収集し、指定されたフォーマットに沿って整理することが可能になります。これにより、作業時間を大幅に短縮でき、専門的なスキルがない人でも簡単に報告書を作成できるようになります。

具体的には、予実管理システムに搭載されたテンプレート機能を利用することで、さまざまな形式の帳票を瞬時に生成できます。例えば、売上報告書、予算実績報告書、財務諸表など、企業のニーズに応じた資料をボタン一つで作成することが可能です。この自動化により、ヒューマンエラーが減少し、情報の正確性を確保できます。

また、自動で作成された帳票は、リアルタイムで更新されるため、常に最新の情報に基づいて判断を下すことができます。特に、経営層や管理者は、迅速な意思決定を行うために最新の数字が重要です。この点でも、予実管理システムは非常に役立ちます。

こうした自動作成の機能は、業務の効率化だけでなく、スタッフの負担軽減にも寄与します。帳票作成のための煩雑な作業から解放されることで、従業員はより戦略的な業務に専念できるようになります。

予実管理システム導入のデメリット

導入‧運用コストがかかる

予実管理システムは、導入や運用に一定のコストがかかるというデメリットがあります。このコストは、企業の予算やリソースに影響を及ぼし、導入をためらう要因にもなり得ます。

まず、導入時にはシステムの購入費用が発生します。この費用は、システムの規模や機能に依存し、大規模な企業向けの多機能システムは高額になる傾向があります。企業が予実管理システムを導入する際の費用は数万円から数千万円に達することもあります。

さらに、運用コストにも目を向ける必要があります。月々のライセンス料やサポート費用、システムのメンテナンスに関連するコストが積み重なります。これらの費用は、長期的に見ると大きな負担となる可能性があります。

また、システムを円滑に運用するためには、専門的なスキルを持つ人材の育成も必要です。トレーニングや教育にかかるコストも考慮しなければなりません。これらの要素を総合すると、予実管理システムの導入は短期間の利益だけでは測れない複合的なコストが発生します。

このように、予実管理システムは初期投資や運用コストが高いことがデメリットとして挙げられます。そのため、導入を検討する際には、これらのコストが企業にとって妥当であるかどうかを慎重に評価することが重要です。

システム選定の制限の可能性

システム選定の制限の可能性があることは、企業が予実管理システムを導入する際に理解しておくべき重要なポイントです。特に、中小企業や特定のニーズを持つ組織では、柔軟性や拡張性の不足が問題となることがあります。

まず、選定するシステムによっては、特定の業種や業務プロセスに合わせてカスタマイズが難しい場合があります。たとえば、一般的な機能を提供するシステムでは、特定の業種に特化した要件に応じられないことがあるため、重要なビジネスニーズが満たされない可能性があります。このような場合、業務の特性を十分に反映したシステムを探すことが求められます。

次に、システムが標準化された機能に依存している場合、自社の独自性や特定のビジネス要件に対して不十分な対応となることがあります。その結果、予実管理の精度が低下したり、運用面での負担が増加したりすることが懸念されます。具体的には、レポート作成やデータ分析に関する機能が制限されることによって、必要な情報を迅速に得ることが難しくなります。

さらに、導入するシステム同士の互換性や連携機能も考慮しなければなりません。異なるシステム間でデータをやり取りする際に、形式やプロトコルの違いによって情報がスムーズに共有できない場合があります。これにより、業務プロセスの効率が低下し、無駄な作業が発生する恐れがあるため、選定時には慎重な検討が必要です。

最後に、企業の成長に伴い、ニーズが変化することもあります。選定したシステムが長期間にわたって適用可能であるかどうかを慎重に考えることが、将来的な管理を円滑に進めるためには欠かせません。時代の変化に対応できる柔軟なシステムを選ぶことが、長期的な成功につながります。

学習コストとフロー変更

学習コストとは、予実管理システムを導入する際に発生する、新しいシステムや業務フローを習得するためのコストのことです。また、フロー変更とは、既存の業務プロセスを見直し、新しいシステムに適応させるための変更を指します。これらの要素は、システム導入の際に重要な考慮事項となります。

新しい予実管理システムを導入すると、従業員は新たな操作方法や機能を学ぶ必要があります。従来の業務慣行から離れ、新しいフローに適応するためには時間がかかることが一般的です。

また、業務フローの変更には、タスクの再整理や役割分担の見直しが必要になることがあります。これにより、業務が複雑化し、一時的に混乱を招く可能性もあります。しかし、長期的にはこの変更が効率性を向上させ、予実管理の精度を高める結果につながることがあります。進化したシステムを使いつつ、業務フローを整えることで、労力を減らし、より正確で迅速なデータ処理が実現できるのです。

したがって、学習コストと業務フローの変更は、予実管理システムの導入において避けられない要素ですが、正しいアプローチを取ることで、これらの課題を克服し、業務の改善につなげることが可能です。例えば、システム導入に先立って研修を行ったり、段階的な移行を設けることで、従業員が新しい環境に適応しやすくする施策が効果的です。

予実管理システムのタイプ

予算管理の効率化に強いタイプ

予算管理の効率化に強いタイプの予実管理システムは、企業が直面する経営管理の課題を解決します。これにより、企業はより合理的に予算を策定し、その実績を追跡・分析することが可能になります。

一元管理ができる

このタイプのシステムは、異なる部門やプロジェクトからの情報を一元的にまとめることで、全体像を把握しやすくします。このプロセスは、情報の流れをスムーズにし、関係者とのコミュニケーションを向上させます。具体的には、システム内での情報入力や確認が簡単になるため、誰でも必要なデータに迅速にアクセスできるようになります。

予算の見える化と迅速な意思決定

このシステムは、予算を可視化することで経営層の迅速な意思決定をサポートします。たとえば、リアルタイムでのデータ更新が可能なため、実際の収支状況を瞬時に把握できます。それにより、経営戦略や投資判断を即座に行うことができ、競争力を高める要因となります。

予算の精緻化とリスク管理

予算管理の効率化に強いタイプの特徴として、予算の精緻化も挙げられます。システムを利用することで、過去のデータやトレンドを基にした予測が可能になり、より正確な予算を立てることができます。また、リスク管理にも役立ちます。例えば、オーバーランの可能性がある項目を事前に特定できるため、未然に対策が講じられます。

このように、一元管理や予算管理の効率化に強いタイプの予実管理システムは、企業がより効果的に財務をコントロールし、ビジネスの成長を加速させるための重要なツールとなります。

Excelのような操作性をもつタイプ

Excelのような操作性をもつタイプの予実管理システムは、ユーザーにとって非常に親しみやすく、直感的に操作できる点が特長です。このようなシステムは、既存の表計算ソフトに慣れ親しんだユーザーが、新しいツールにスムーズに移行できることで、業務の効率化を図ることが可能になります。

多くのビジネスパーソンが日頃からExcelを使用しているため、その操作感を取り入れたシステムは、導入後の学習コストを抑えることができます。例えば、基本的な数式や関数をそのまま使用できる場合が多く、自らの手でデータを入力する際に感じるストレスを軽減することができます。これにより、業務にかかる時間を短縮できる可能性が高まります。

操作性の向上は、チーム内のコミュニケーションを活性化させる要因ともなります。データに対するアクセスが容易になることで、情報共有がスムーズになり、会議などでのデータに基づいた議論も活性化します。これは、チーム一丸となって業務を進める上で非常に重要な要素です。

このように、Excelのような操作性をもつタイプの予実管理システムは、多くの企業での業務効率化や情報共有の促進に寄与します。また、使い慣れたインターフェースを維持することで、利用者のストレスを軽減し、新しいシステムの受け入れをスムーズにする効果も期待できます。

予実管理システムと表計算ソフトとの違い

予実管理システムは、表計算ソフトとは異なる特性を持っています。主に、データの管理方法や機能面での違いが際立っています。ここでは、予実管理システムと表計算ソフトの相違点を詳しく説明します。

専門的な機能の提供

予実管理システムは、予算の作成や実績の管理に特化した機能を持っています。例えば、リソースの配分や予測分析を行うためのツールが組み込まれており、これにより企業のニーズに合った高度な分析が可能です。一方で、表計算ソフトは基本的に一般的なデータ処理や計算を行うツールであり、特定の業務プロセスに対して最適化されているわけではありません。

データの一元管理

予実管理システムは、複数のデータソースを一元的に管理することができます。このシステムでは、予算、実績、調整といったデータを統合することで、全体像を把握しやすくなります。反対に、表計算ソフトでは、手動でデータをコピーしたり、異なるファイルを参照したりする必要があり、情報の散逸や更新の遅延が生じやすいです。

自動生成された帳票

予実管理システムでは、予算報告書や実績報告書といった各種帳票を自動生成する機能が備わっています。これにより、作業効率が大幅に向上します。表計算ソフトでは、帳票作成には手作業が多くなり、ミスが起こるリスクも高まります。

セキュリティ面の違い

企業のデータは非常に重要で、セキュリティが大切です。予実管理システムは、高度なセキュリティ対策が講じられていることが一般的です。例えば、ユーザーの権限設定やアクセスログの管理がしっかりしており、外部からの不正アクセスに対する防御が強化されています。対して表計算ソフトは、そのセキュリティ機能が比較的曖昧で、情報漏洩のリスクが高まる場合があります。

コラボレーション機能の充実

予実管理システムでは、リアルタイムでのデータ更新や共有が可能であり、チーム全体が同じ情報をもとに仕事を進めることができます。これに対して、表計算ソフトではファイル共有に際してバージョン管理が煩雑になり、情報の不一致が生じる可能性があります。

以上のように、予実管理システムは表計算ソフトとは異なり、業務効率やデータ管理に関して多くの利点を持っています。このような違いを理解し、自社のニーズに合ったツールを選ぶことが重要です。

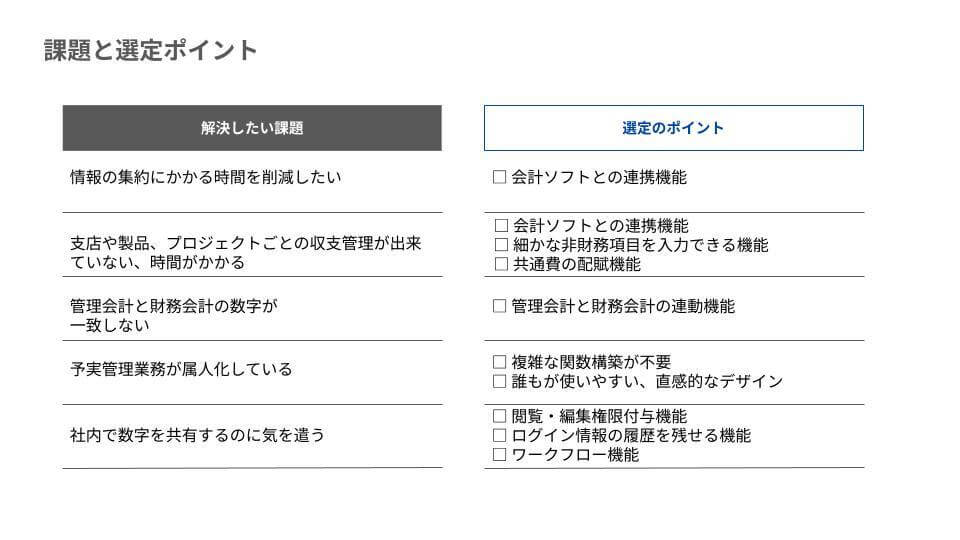

【課題別】予実管理システムの選び方

課題に対して適切な機能が備わっているかを確認しましょう。

情報の集約にかかる時間をいかに削減するか

会計ソフトから実績データをAPI連携やCSVで取り込むことができる機能があれば、事業部側とのファイルのやり取りや表計算ソフトでの実績転記作業の工数を大幅に削減し、瞬時にミスのない実績データの集約を実現します。

支店や製品、プロジェクトなど多軸に対応できるか

部門、取引先、商品、個別のプロジェクトなどの計画や分析における集計軸を設定し、多軸での計画策定や分析を行うことができる機能があるかどうかを確認しましょう。

事業ごとに分析したい軸が違っていても、さまざまな角度から計画策定や業績分析を実施することが可能です。

管理会計と財務会計の数値連動ができるか

PS、BS、CFの財務三表連動機能が備わっている予実管理システムであれば、CFが連動することから、損益面だけでなく資産・負債やキャッシュフロー計画も安心して策定することができます。

予実管理業務を標準化できるか

レポート機能のある予実管理システムであれば、複雑な関数を組むことなく、誰もが予算進捗を確認することができます。棒グラフ‧折れ線グラフ‧積み上げ棒グラフ、また、それらの複合グラフを作成でき、レポートを視覚化することも可能です。

閲覧・操作の権限を制御できるか

権限を制御できる機能がある予実管理システムであれば、閲覧・操作の権限を設定することで、不適切な情報が共有されるリスクがなくなり、安心してデータを取り扱うことができるようになります。

予実管理システム「Manageboard」は何ができる?

予実管理システム「Manageboard」は、企業の予算と実績を効果的に比較・分析するための強力なツールです。Manageboardを導入することで、以下のような機能を活用できます。

リアルタイムなデータ収集と更新

Manageboardは、クラウド会計ソフト(マネ―フォワードクラウド会計、freee、勘定奉行クラウド)との連携機能やGoogleスプレッドシート連携の機能を有し、企業の財務データや業績データをリアルタイムで収集し、最新情報を提供します。これにより、経営者や管理担当者は迅速に状況を把握し、適切な判断を下すことができます。

予算対実績の自動比較

予算と実績のデータを自動的に比較し、差異を視覚的に表示します。グラフやダッシュボードを通じて、売上や主要なコスト項目の進捗状況を一目で確認できるため、問題の早期発見と早めの対応ができます。

カスタマイズ可能なレポート作成

Manageboardでは、企業のニーズに合わせてカスタマイズ可能なレポートを作成できます。部門ごとの業績報告やプロジェクトごとの予算管理など、多様な視点からの分析が可能です。

頻繁な確認とフィードバック

月次や週次など、定期的な確認サイクルを設定することで、予実管理のプロセスを強化します。Manageboardは、設定したスケジュールに従って自動的にレポートを生成し、関係者に共有する機能を備えています。

戦略的フィードバック機能

予算と実績の比較結果を基に、戦略や計画へのフィードバックを容易に行えます。Manageboardは、得られたデータを用いて戦略の効果を分析し、必要な修正を提案するサポートを行います。

チームコラボレーションの促進

Manageboardは、チーム間のコラボレーションを促進する機能を備えています。各部門の担当者が同じプラットフォーム上でデータを共有し、連携を図ることにより、全社一丸となった予実管理ができます。

ユーザー権限機能もあり、操作、部門閲覧、勘定科目閲覧それぞれを個別にカスタマイズし、制限をか

けることも可能です。

その他、AIによる異常点検知機能など、続々アップデート中です。

上記機能はごく一部のご紹介となります。

最新情報は下記資料からご確認いただけますのでお気軽にご活用ください。

▼こちらの記事を読まれている方にオススメ

まとめ

予実管理システムは、企業の財務状況を正確に把握し、迅速な意思決定を支援する重要なツールです。効率的な情報収集や正確なデータ集約を実現することで、業務の属人化やセキュリティの課題を解消します。

さらに、現代のビジネス環境においては、リアルタイムでの情報共有が求められます。適切なシステムを導入することで、組織全体のパフォーマンス向上が期待できるため、企業は今こそ予実管理システムの導入の検討をオススメします。

予実管理システム「Manageboard」は、リアルタイムに柔軟な予実管理を実現し、より戦略的な経営判断のサポートが可能です!

▼予実管理システム「Manageboard」について詳しくはこちら

https://service.manageboard.jp/mb2-guide/

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

管理会計における意思決定プロセス

経営上の意思決定採決を進めるには、管理会計によって作成されたデータが必要です。管理会計のデータに基づく意思決定は、根拠が明確なため結果分析も容易です。 本記事では、意思決定のプロセスについて詳しく解説し、そのプロセスにおいて、管理会計がどの…

詳しくみる労務管理費とは?労務費や人件費との違い、内訳、計算方法、勘定科目などを解説

労務管理費は、建設業等の現場で発生する労働管理・運営のための経費の総称であり、労働の対価としての現場作業員への給与や賃金以外の現場作業員の募集・採用、消耗品の手配、会議や打ち上げなどを行う際に発生する費用を指します。この記事では、労務管理費…

詳しくみる役員賞与は税金が高くつく!?

ボーナスと呼ばれる賞与は、もらう側にとって仕事が評価された喜びを高め、モチベーション・アップにもつながります。一方で、支払う側にとっては、そのモチベーション・アップを業績に反映させ、雇用環境をさらによくするための投資にもなります。 さらに、…

詳しくみる短期借入金とは?長期借入金との違いや仕訳の解説

短期借入金とは、返済期限が1年以内に到来する借入金のことです。この記事では、長期借入金と短期借入金の違いや、短期借入金の適正性を測る流動比率と当座比率、短期借入金のパターン別の仕訳について解説します。 短期借入金とは 短期借入金とは、借入金…

詳しくみる残業代計算、正しくできていますか?基本的な考え方と詳細な計算方法を解説!

残業代の計算は事業主なら誰もが頭を悩ませる問題です。支払う残業代が少ないに越したことはありませんが、計算を間違えて支払うべき残業代を支払っていないと、法的なトラブルにも発展しかねません。 ここでは正確に残業代を計算するための基礎的な知識から…

詳しくみる経理の電子化とは?システム導入のメリット・手順・注意点を徹底解説

近年、企業の業務効率化が求められる中で、「経理の電子化」が注目を集めています。従来の経理業務は、紙の請求書や領収書を管理し、手作業で帳簿をつけるなど、多くの時間と労力を必要としていました。しかし、デジタル技術の発展により、これらの業務を電子…

詳しくみる