- 更新日 : 2024年11月5日

清算結了での決算報告書の書き方は?

清算結了の登記時に決算報告書を作成・提出し株主の承認を受ける必要があります。また、記載方法が規定どおりでないと、清算結了を完了できません。あらかじめ、書き方や注意事項を把握しておくことが重要です。

本記事では、清算結了における正しい決算報告書の書き方・サンプルを紹介するとともに、知っておきたい注意事項などもまとめました。

目次

清算結了における決算報告書の役割

清算結了の登記時には、決算報告書の作成・提出が求められます。決算報告書の記載方法は、会社法で定められているため、誤った書き方をすると受理されません。

なお、清算結了登記とは、会社の残余財産(資産や負債、債権など)を分配・処分する手続きのことです。清算結了登記が完了すると、その会社は消滅して、元の状態に復元できなくなります。ここでは、清算結了のフローや清算結了で必要な書類について解説します。

清算結了のフロー

清算結了登記までの流れは次の通りです。

清算手続きでは、清算人が財産目録や貸借対照表を作成し、株主総会の承認を得ます。

次に、会社の債権者に対して2ヶ月以上の期間を定めて官報へ公告を行い、把握している債権者に対しては個別に催告を行います。さらに、会社の債務(買掛金や借入金など)がある場合には、支払います。

残った財産は、株主に対して分配する手続きを行います。清算手続きが終わったら決算報告書を作成し、株主総会で株主の承認を得る必要があります。承認を得れれば清算結了です。

清算結了したのち、清算結了の登記を2週間以内に申請し、清算結了登記が完了すれば会社は消滅することになります。

清算結了で必要な書類一覧

続いて、清算結了において必要となる書類としては次のようなものがあります。

<清算結了登記を行うのに必要な書類>

- 登記申請書

- 株主総会議事録

- 決算報告書

- 委任状

- 株主リスト(株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面)

- 決算報告書

<税務署に提出する書類>

- 異動届出書(解散届)

- 確定申告書(解散事業年度)

- 履歴事項全部証明書(コピー可)

- 確定申告書(清算中の事業年度)

- 確定申告書(清算結了年度)

- 異動届出書(清算結了届)

- 登記事項証明書(閉鎖事項全部証明書)

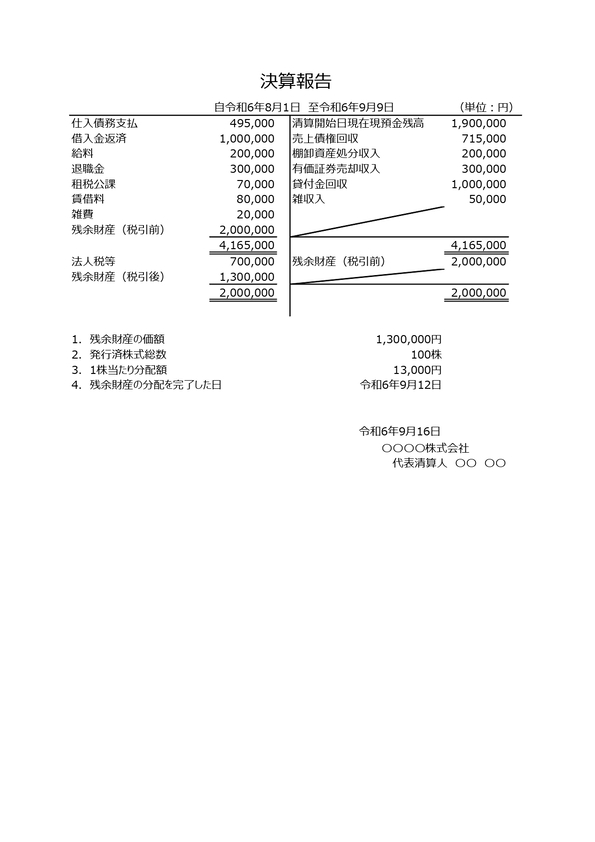

清算結了における決算報告書のテンプレート

マネーフォワードでは、清算結了における決算報告書のテンプレートを無料で提供しています。下記リンクからエクセル形式のテンプレートを無料でダウンロードできるので、ぜひご活用ください。

清算結了における決算報告書の書き方

清算結了における決算報告書の書き方について、解説します。決算報告書の記載事項は、会社法の施行規則150条で以下のように定められています。

- 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額

- 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

- 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)

- 1株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式1株当たりの分配額)

また、上記4の事項については、次に掲げる事項を注記する必要があります。

- 残余財産の分配を完了した日

- 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

なお、150条で定められた「1」「2」には、清算活動によって得た収入(サンプルでいうところの残余財産(税引前)200万円)の額や債務の返済や清算費用の支払い(法人税等70万円)、その他の行為によって出費した費用の額を記載します。

残余財産の額

残余財産の額は、「債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額」から、「債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額」をマイナスすることにより算出します。

サンプルでいうところの、残余財産(税引後)130万円が該当箇所です。

一株当たりの分配額

一株当たりの分配額は、残余財産の額から1株当たりの分配額を計算します。サンプルでは、残余財産の価額130万円に対して発行済株式総数100株のため、1株当たり分配額は1万3,000円と計算できます。

清算結了において決算報告書を書く際の注意点

最後に、清算結了において決算報告書を書く際の注意点を紹介します。決算報告書の記載方法は、会社法の施行規則で決められているため、注意しましょう。記載内容に万が一誤りがある場合、法務局で受理されないため、清算結了ができません。

書き方がわからなかったり不明点があったりする場合は、司法書士事務所などの専門家へ依頼することも検討しましょう。

注意点を理解して決算報告書を完成させよう

清算結了の登記時には、決算報告書の作成・提出が求められます。決算報告書の記載方法は、会社法で定められているため、誤った書き方をすると受理されないため、注意しましょう。また、清算結了登記までのフローや必要な書類などをしっかりと把握したうえで臨んでください。

書き方がわからなかったり、不明点があったりする場合は、今回紹介したテンプレートを活用して決算報告書を作成してみましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

W/R比率とは?日本の卸売構造の特徴を解説します

W/R比率という指数をご存じですか?W(wholesale/ホールセラー)は卸売業、R(retailer/リテイラー)は小売業のことで、W/R比率(wholesale /retail sales ratio)とは卸売販売額に対する小売販売額…

詳しくみる営業利益とは?計算方法や経常利益との違いをわかりやすく解説

会社の利益を知ることができる決算書類として損益計算書があります。収益・費用・利益が記載されており、英語の「Profit and Loss Statement」を略して「P/L」とも呼ばれます。 複数の利益区分がありますが、いずれも企業の収益…

詳しくみる決算調整とは?具体的な調整内容や申告調整との違いを解説

決算調整は、減価償却費の計上仕訳等を作成して当期の決算書を確定させる処理です。この記事では、決算業務における決算調整の概要や実際にどういった調整方法なのかを解説します。 本記事で、決算調整の具体的な調整内容や申告調整との違いについても確認し…

詳しくみる時価会計の意味と時価の算定に関する会計基準の導入を解説

近年、企業の金融投資が増加する傾向にあります。金融投資の実体を財務諸表に色濃く反映させるために、金融商品を時価で会計処理するという「時価会計」が導入されました。 本記事では、「時価会計」が導入された経緯や従来の「簿記会計」と「時価会計」の違…

詳しくみる法人の確定申告は自分でできる?注意点や税理士に依頼するかの基準も解説

法人の確定申告といえば、税理士やアウトソーシングに依頼するというイメージをお持ちの方は多いでしょう。しかしながら、経費節約等の理由から自分で確定申告を行いたいという方もいるかもしれません。 今回は、法人の確定申告は自分でできるのか、そして可…

詳しくみる決算申告のみを税理士に依頼するメリットは?相場や依頼方法、注意点を解説

決算申告には専門知識が必要であり、税理士に依頼すべきか迷う方も多いのではないでしょうか。税理士への依頼は顧問契約と決算申告のみの2種類があり、決算申告だけの依頼であればコストを抑えられます。 本記事では、決算申告のみを税理士に依頼する場合の…

詳しくみる