- 作成日 : 2024年9月18日

残高確認状が届いた!売掛金の残高確認の対応方法を解説

自社で売掛金の残高確認を実施することになったとき、あるいは取引先から残高確認状が届いたとき、どのように対応するべきなのでしょうか。この記事では、売掛金の残高確認の意義や手順、取引先から残高確認の依頼があったときの対処について解説します。

目次

売掛金の残高確認は何をするのか?

売掛金の残高確認とは、売掛債権に関する取引先や支配関係がある会社(親会社や子会社など)に対して、売掛金の残高(相手先にとっては買掛金の残高)が一致しているかを相互に確認する作業のことです。通常は、監査法人や公認会計士による監査が入る法人において行われます。

売掛金残高の確認先

売掛金残高の確認先は、自社と売買取引のある企業などです。なお、すべての取引先について残高確認を実施する必要はありません。会社によっては取引先が多岐にわたり、全件確認するのに多大な工数がかかることがあるためです。

取引先が多い会社については、社内で取引先を絞って売掛金の残高確認を実施します。この際、取り引きが頻繁で売掛金残高の多い会社や貸し倒れが懸念される会社などに対して行われることが多いでしょう。また、監査の場合には、監査法人などが取引先の中から対象を抽出します。

売掛金の残高確認のタイミング

通常は、会社の決算にあわせて、年1回程度売掛金の残高確認が行われます。あくまで売掛金の残高確認は会社の任意で実施されます。取引先などに対する残高確認は、はがきや文書(手紙)、メール、FAXなどの手段により実施します。売掛金の残高確認の目的は、自社と取引先との間で債権(相手先にとっては債務)の額の認識に相違がないか確認することです。

残高確認状とは?

残高確認状とは、取り引きのある相手先に対して書面により残高を確認するための書類です。債権(売掛金など)や債務(買掛金など)のある取引先に対して、自社の残高と相手先の残高が一致しているか確認するために送付します。

残高確認状での主な確認対象は、売掛金や買掛金です。これらの債権債務は、手形などと異なり残高を客観的に証明できません。相手先に確認を入れることによって、残高が一致しているか、一致しない場合は何が原因か確認します。

売掛金の残高確認の流れ

売掛金の残高確認のおおまかな流れを紹介します。

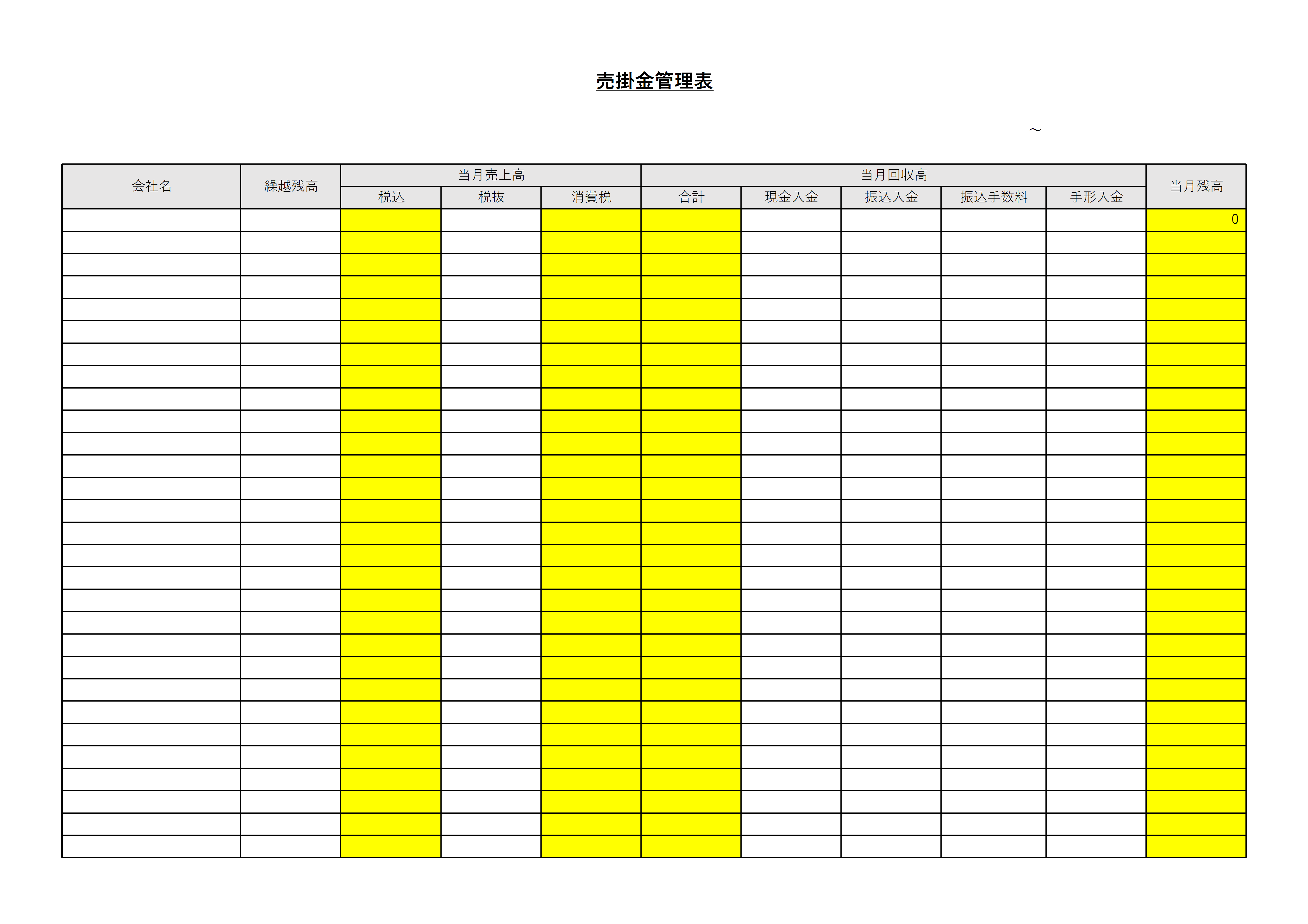

1.取引先別に売掛金管理表を作成しておく

売掛金の残高確認を実施するためには、自社において取引先別に売掛金を管理しておく必要があります。残高を適切に管理するためにも、取引先ごとの売掛金管理表の作成が必要です。売掛金の入金予定日と実際の入金日にズレが生じている場合は、未回収の金額と入金日のズレが生じた原因がわかる管理表も作成しておくとよいでしょう。

2.取引先に残高の確認をする

取引先が多数ある場合は、売掛金の残高が多い順に選定するなど社内で基準を決めて、残高確認の対象先を決定します。対象を絞り込んだら、債権や債務の残高確認を相手先に依頼する残高確認状の作成が必要です。確認の対象となる債権債務の勘定科目や金額を記載して作成します。

残高確認状は、書面にして郵送することもあるほか、FAXやメールなどで送る方法もあります。相手先が通知を確認しやすい方法で残高確認状を発送しましょう。

3.差異があったときは原因を確認する

残高確認状を発送したのちに取引先から回答があったときは、回答のあった内容と自社の債権債務との額が一致しているか確認します。一致していない場合は、なぜ相違があるのか原因を解明する必要があります。

売掛金の残高確認で差異があった場合

売掛金の残高確認を実施したところ、自社の債権の残高と取引先の残高が一致しないことがあります。なぜ残高の不一致が起こるのでしょうか。残高確認で差異が生じる原因と対処の仕方を解説します。

残高に差異が生じる原因

売掛金の残高が一致しない原因は複数が考えられます。

まず、会計処理の誤りや計上漏れによる不一致です。会計処理のミスが原因の場合、本来は計上されていなければならない売掛金が計上されていなかったり、勘定科目や補助科目(補助科目で設定している取引先)に誤りがあったりすることで、実際の金額と合わなくなることがあります。消し込みについても注意が必要です。売掛金の回収時に消し込み漏れがあると、本来の残高よりも多く売掛金が計上されてしまいます。

会計処理以外のミスでは、請求でのミスも考えられます。本来請求するべき金額を誤って請求書に記載したことによって、取引先と不一致が生じるケースです。請求書のミスの場合は、取引先から指摘を受けて発覚することもあります。

処理の誤りや計上漏れ以外のケースでは、以下の原因も考えられます。

- 売上の計上基準の差異

- 仕入の計上基準の差異

- 取引先と締め日の認識が異なることによる差異

- 消費税の端数処理(四捨五入・切り捨て・切り上げ)が異なることによる差異・当方又は先方の集計漏れによる差異・勘定科目不一致による漏れによる差異

差異があった場合の対処方法

売掛金の残高確認で差異があった場合でも、売上や仕入の計上基準の差異や締め日の認識の違いについては、対処する必要がありません。売掛金の残高確認の時点で差異があったとしても、いずれ解消される差異であって、会社の会計処理の相違によって生じているためです。ただし、消費税の端数処理を原因とした差異については、認識のズレではなく、金額自体に差異が生じています。相手方との金額の差異を解消するために、売掛金の入金時に差額を計上することで差異を解消します。

売掛金の残高確認において、対処が必要なのが、会計処理の誤りや請求書の金額の誤りなどによる差異です。原因を究明した後は、会計処理を正しいものに修正したり、取引先に請求書の金額に誤りがあることを伝えたうえで正しい請求書を発行し、差額の調整時期について確認したりして対処しなければなりません。

売掛残高確認状が自社に届いた場合の対応

取引先から売掛残高確認状を受け取ったときは、書類に記載の回答期日を確認した後、期日までに速やかに返答するようにしましょう。

まず、書類に記載されている勘定科目や金額について相違がないか確認します。書類の金額と自社で管理している金額が一致しないときは、一致しない原因が何か確認します。相手先と自社の金額が一致しない主な原因は、先に紹介した通りです。

一致する場合はその旨を、一致しない場合はその原因と金額を記載した書類を作成し、郵送やメールなどで取引先に返答します。

売掛残高の管理方法

売掛金の残高を適切に管理するためには、売掛金管理表を作成するのがおすすめです。売掛金管理表とは、売掛金の残高や内訳を確認できるようにするための表です。売掛金の残高確認の実施を考慮すると、取引先ごとに管理するのが望ましいでしょう。

売掛金管理表の作成は、エクセルなどの表計算ソフトで作成するほか、会計ソフトの得意先元帳の機能を活用する方法などがあります。自社の書類管理に適した方法で作成し、売掛金発生や売掛金回収の都度、情報を更新するようにしましょう。

売掛金管理表のテンプレート

今すぐ実務で使用できる、テンプレートを無料でダウンロードいただけます。自社に合わせてカスタマイズしながらお役立てください。

売掛残高の確認を効率よく行うには?

売掛金の残高確認をスムーズに実施するには、自社で売掛残高をすぐに確認できるようにしておくことが重要です。売掛残高の確認を効率よく行うための管理方法として、主な方法を紹介します。

エクセルで管理する

まず、エクセル(Excel)を利用して売掛金の管理表を作成し、残高を管理する方法です。Office製品を取り入れている企業も多く、同じくOffice製品であるエクセルは売掛金の管理に取り入れやすいメリットがあります。関数やピボットテーブルなど便利な機能もあり、管理表を自由にカスタマイズできるのも特長です。ただし、情報の共有がしにくく、複数人での編集が難しいなどの問題もあります。

会計ソフトで管理する

会計ソフトでも得意先別の売掛金残高の管理ができます。会計ソフトに備わっている得意先元帳の機能により、取引先別に売掛金の残高を確認できるようになっているためです。ただし、売掛金管理を専門とした機能ではないため、売掛金残高の内訳をすぐに確認できないなどの問題もあります。

債権管理システムで管理する

取引先が多数存在する場合は、債権管理システムでの管理も検討してみましょう。債権管理システムは、売掛金の計上から回収までを管理する専用のシステムで、取引先ごとの売掛金残高や滞留債権の確認に適したツールです。債権管理システムの中には、会計ソフトと連携することで、自動で売掛金の仕訳を作成できるシステムもあります。

自社の状況に応じて売掛金の残高確認を実施しよう

売掛金の残高確認は、取引先の買掛金残高と自社の売掛金残高が一致しているか確認するための手続きです。特に、公認会計士や監査法人による監査が入る企業で行われます。売掛金の残高確認は相手先の状況を知るためにも有効なため、監査が入らない企業でも、貸し倒れリスクが高まっている場合などに実施することがあります。売掛金の残高確認は取引相手の協力も必要な作業であるため、十分に準備を行ってから実施するようにしましょう。

税理士コメント

残高確認は、それほど複雑な手続きではありません。

しかし、財務諸表の正確性を高め、企業の信頼性向上のための重要なプロセスといえます。

監査法人などの「第三者確認」を通じることで、企業の会計データが適正であることを客観的に確認することができ、将来の不正や誤謬(ごびゅう)の防止にも役立ちます。そのため、決算には欠かせない手続きとなっています。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

与信管理とは信用取引のリスク軽減方法の1つ!意味や流れを簡単に解説

与信管理とは、信用取引のリスクを軽減するために与信を管理することです。新規取引の前に、その企業が安心して取引できる相手なのかを判断するときや、取引中の相手においても現在でも安心して取引できるのかを判断するときに実施します。与信管理の必要性や…

詳しくみる融通手形とは?仕組みや危険性についてわかりやすく解説!

融通手形とは、どのような仕組みなのでしょうか? 簿記の教科書にもあまり出てこない融通手形。ほとんどの場合には、資金調達のために利用するのですが、使い方によっては危険を伴います。 この記事では、融通手形の見分け方や抗弁についても解説します。 …

詳しくみる債権回収とは?具体的な方法や注意点をわかりやすく解説

債権回収とは、企業が商品やサービスを提供し、その代金を請求して回収するプロセスを言います。売掛金などが予定期日までに支払われなかった場合に、債権者は債権回収をします。 企業は債権回収されないと資金繰りに影響し、大口の未回収の場合には倒産の危…

詳しくみるクレジットカード管理表の書き方をテンプレをもとに解説

事業で発生する経費を現金で支払う場合は、立替や領収書の確認、支払いなどの対応が必要です。しかし法人向けクレジットカードであれば、このような事務処理を削減できます。 ただし、むやみに使うと不正や誤用のリスクがあるため、クレジットカード管理表な…

詳しくみる知っておきたい「消し込み」の基本

現在、多くの企業間取引で掛け売りが採用されています。掛け売り取引の場合、商品やサービスの提供側は一時的に売掛金を抱えることになりますが、この売掛金回収が経営の観点から極めて重要になります。そして、取引先からの入金を受けて、請求内容に対して正…

詳しくみる入金消込をエクセルで自動化!関数・マクロの活用やポイント解説

売掛金や未収入金の照合や消込を自社のエクセルのテンプレートで行っている会社も少なくありませんが、その作業には時間と労力がかかります。今回はエクセルの関数・マクロを使って債権の入金の照合・消込を行う方法についてご紹介します。入金の消込処理の自…

詳しくみる