- 更新日 : 2025年2月19日

未実現利益・未実現損益の消去と連結会計の仕訳を解説

未実現利益とは、連結会計で使われる用語で未実現損益ともいい、連結グループの観点で実現していない収益や費用のことを意味しています。

この記事では、そもそもの未実現利益から連結会計の未実現利益の消去について仕訳と具体例でわかりやすく説明していきます。

目次

未実現利益の消去とは?

未実現利益の消去とは、連結グループ内の取引から生じた利益のうち、実現していない利益を消去することです。

また、未実現利益は必ずしも利益だけを意味するものではなく、収益や費用も対象になります。したがって未実現損益と呼ばれることもあります。(以下、同じ意味として「未実現利益」という。)

この記事では、未実現利益について説明した後に「未実現利益の消去」に重点を置いて説明していきます。

そもそも未実現利益とは?

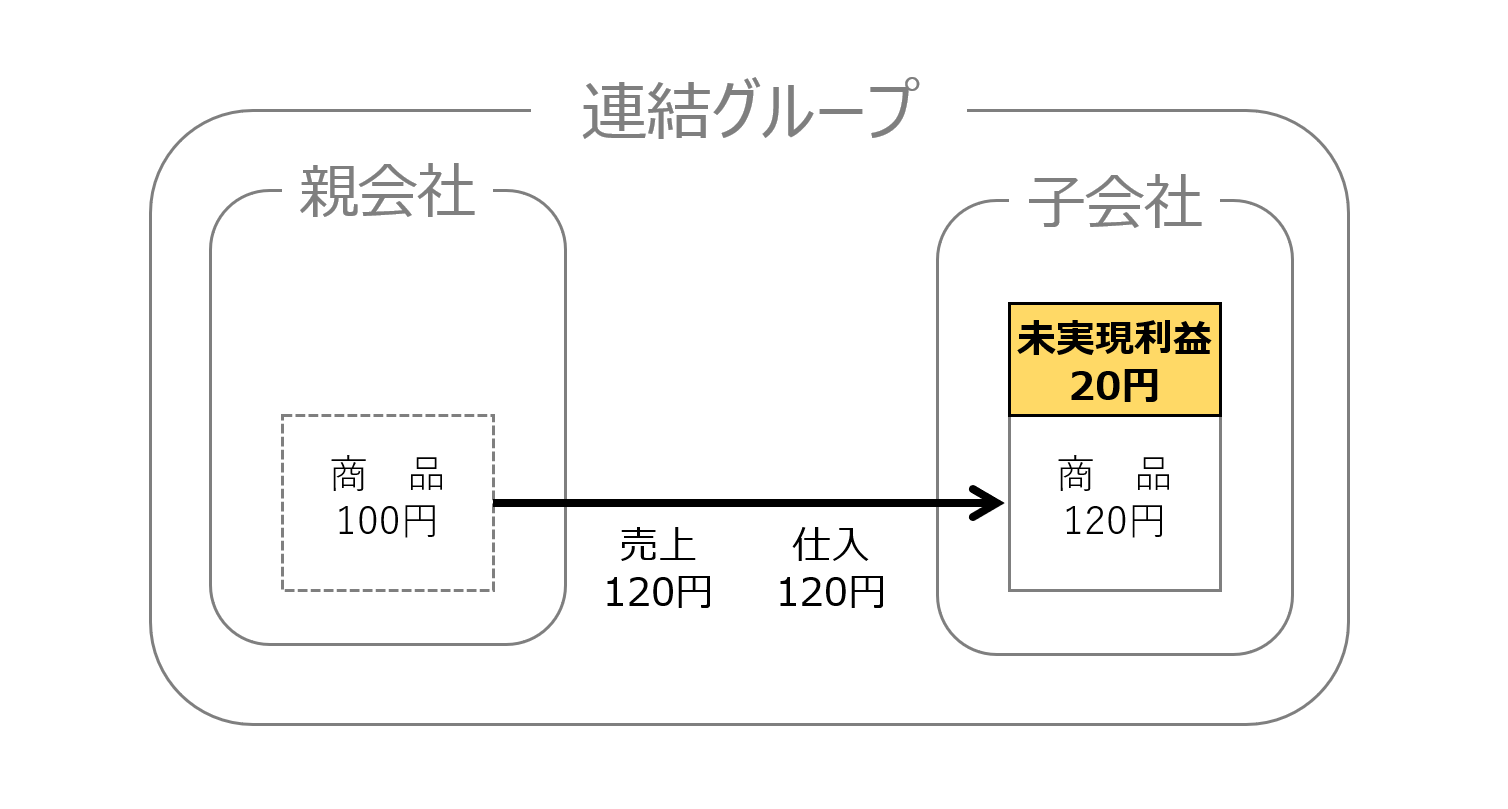

未実現利益とは連結グループ内の取引から生じた利益のうち、期末時点(連結財務諸表作成時点)でまだ実現していない部分のことです。

実現とは、連結グループ外部の者(会社または個人)との取引が成立することをいいます。それに対して未実現とは、連結グループ外部の者との取引ができていない状態のことです。

具体例として商品でいうと、連結グループ内で商品を売買するだけでは利益は実現していません。連結グループ外部の者に販売することで利益が実現します。

したがって、連結グループ内で商品を売買したものの、期末にその商品が残っている場合に未実現利益があります。

連結会計で行う未実現利益の消去とは?

商品を例にすると未実現利益は、連結グループ内で商品を売買し、期末にその商品が残っている場合に未実現利益があります。

そもそも連結会計では、連結グループ内の内部取引はすべて相殺消去します。

具体的には、売り手側が計上する売上や売却益、買い手が計上する仕入(売上原価)や期末商品などを消すように仕訳を行っていきます。

特に、未実現利益が含まれる資産に対して行う仕訳を未実現利益の消去といいます。

未実現利益の消去が必要な場合

未実現利益がある場合は、原則的にすべて消去しなければいけません。

例外として、未実現利益に重要性が乏しい場合は消去しないことが可能です。

基本的に未実現利益がある場合はすべて消去するため、未実現利益の消去が必要です。

未実現利益の消去が必要ない場合

未実現利益がない場合や、連結グループ内の内部取引で利益または損失が生じていない場合は、消去する未実現利益がありません。

したがって、未実現利益の消去は必要ありません。

また、例外として未実現利益があっても金額的に重要性が乏しい場合は消去しないことが可能です。

親子会社の未実現利益の負担関係

商品を例にすると、未実現利益は商品に含まれているように思えます。

しかし、連結会計では売り手側が利益を計上していると考えるため、未実現利益の負担は売り手側になります。

さらに、売り手になるのは親会社と子会社のどちらかが考えられます。

連結グループでは、親会社が「上」子会社が「下」の立場にあることが多いため、売り手から見てダウンストリームやアップストリームということがあります。

ダウンストリームとは

ダウンストリームとは、直訳すると「下流」になりますが、親会社(上)から子会社(下)へ販売した取引という意味です。

ダウンストリームでは、親会社の未実現利益を消去するため非支配株主は関係しません。

アップストリームとは

アップストリームとは、直訳すると「上流」になりますが、子会社(下)から親会社(上)へ販売した取引という意味です。

アップストリームでは、子会社の未実現利益を消去するため、完全支配関係でない場合に非支配株主が関係します。

つまり、非支配株主に利益を負担させる仕訳が必要です。

棚卸資産の未実現利益の消去

棚卸資産(商品)を例に、ダウンストリームとアップストリームの場合の未実現利益の消去を説明していきます。

棚卸資産のダウンストリーム

ダウンストリームの例として以下の状況を前提にします。

【ダウンストリームの前提】

親会社P社が子会社S社の発行済株式総数の80%を保有している。

P社は連結グループ外部から1,000円で仕入れた商品をS社へ1,200円で販売した。

S社は期末時点で商品を保有しており、外部との取引はない。

税効果会計は考慮しない。

これ以外に連結グループに関係する取引は一切ない。

【解説】

前提をまとめると、以下になります。

| 売上 | 1,200円 | - | 1,200円 |

| 売上原価 | 1,000円 | - | 1,000円 |

| 利益 | 200円 | - | 200円 |

| 商品 | - | 1,200円 | 1,200円 |

まず、連結グループ内部の取引はすべて消去するため売上と売上原価を消去する仕訳を行います。

【売上高と売上原価の相殺仕訳】

| 売上 | 1,200円 | 売上原価 | 1,200円 |

上記仕訳は、借方で売上を消去し、貸方で売上原価を消去します。どちらも金額は売上高の金額に合わせ1,200円とします。なお、売上原価を消去しすぎることになりますが、以下の仕訳と合わせて行うことで間違いが少なくなります。

ここまでを合計に反映すると以下の通りになります。

| 売上 | - |

| 売上原価 | △200円 |

| 利益 | △200円 |

| 商品 | 1,200円 |

上記合計では売上原価を消去しすぎたためマイナスになっています。

そこで、以下の仕訳で売上原価を調整するとともに、商品に含まれる未実現利益を消去します。

【商品の未実現利益の消去仕訳】

| 売上原価 | 200円 | 商品 | 200円 |

上記の仕訳は、P社が上乗せした利益金額200円(販売価格1,200円-外部仕入価格1,000円)を商品から消去するために貸方で商品200円とし、借方でマイナスになっていた売上原価を調整するために200円としています。

ここまでを合計に反映すると以下の通りになります。

| 売上 | - |

| 売上原価 | - |

| 商品 | 1,000円 |

例の前提として連結グループは商品を1,000円で仕入れ、販売できていない状態でした。

上記結果は当然のことながら、売上、売上原価がゼロになり、商品は未実現利益が消去された金額である1,000円になっています。

棚卸資産のアップストリーム

アップストリームの例として以下を前提とします。

【アップストリームの前提】

親会社P社が子会社S社の発行済株式総数の80%を保有している。

非支配株主はS社の発行済株式総数の20%を保有している。

S社は連結グループ外部から1,000円で仕入れた商品をP社へ1,200円で販売した。

P社は期末時点で商品を保有しており、外部との取引はない。

税効果会計は考慮しない。

これ以外に連結グループに関係する取引は一切ない。

【解説】

前提をまとめると、以下になります。

| 売上 | - | 1,200円 | 1,200円 |

| 売上原価 | - | 1,000円 | 1,000円 |

| 利益 | - | 200円 | 200円 |

| 商品 | 1,200円 | - | 1,200円 |

まず、S社利益が生じているため、当期純利益を非支配株主へ負担する仕訳を行います。

【当期純利益を非支配株主に負担させる仕訳】

| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 40円(※) | 非支配株主持分 | 40円(※) |

※計算:S社の利益200円 × 非支配株主の保有割合20% = 40円

上記仕訳は、子会社S社の利益を非支配株主に負担させる仕訳です。非支配株主持分は純資産の勘定科目のため、利益で増加するときは貸方に計上します。

非支配株主に帰属する当期純利益は連結独自の損益の勘定科目です。上記の場合は借方で費用を計上し、親会社に帰属する利益を減少(200円の利益を160円)させています。

次に、ダウンストリームの例と同様に連結グループ内の取引はすべて消去するため、売上高と売上原価の消去を行います。

【売上高と売上原価の相殺仕訳】

| 売上 | 1,200円 | 売上原価 | 1,200円 |

上記仕訳で、売上原価を消去しすぎている状態になっているため、次の未実現利益の消去を行い調整します。

【商品の未実現利益の消去仕訳】

| 売上原価 | 200円 | 商品 | 200円 |

上記仕訳でS社が計上していた利益200円が消去されるため、非支配株主の利益も減ることになります。したがって、非支配株主に負担させるために以下の仕訳を行います。

【非支配株主が利益を負担する仕訳】

| 非支配株主持分 | 40円(※) | 非支配株主に帰属する当期純利益 | 40円(※) |

※計算式:未実現利益200円 × 非支配株主の保有割合20% = 40円

上記仕訳は未実現利益の消去でS社の利益が減るため、非支配株主の持分も減ることを反映する仕訳になります。貸方は収益として非支配株主に帰属する当期純利益とします。

ここまでを合計に反映すると以下の通りになります。

| 売上 | - |

| 売上原価 | - |

| 非支配株主に帰属する当期純利益 | - |

| 商品 | 1,000円 |

| 非支配株主持分 | - |

上記結果は、ダウンストリームの例と同様に売上、売上原価がゼロになり商品の未実現利益200円が消去されています。利益がないため非支配株主の項目になにも影響がありません。

固定資産の未実現利益の消去

固定資産(土地)を例に、ダウンストリームとアップストリームの場合の未実現利益の消去を説明していきます。

固定資産のダウンストリーム

ダウンストリームの例として以下の状況を前提にします。

【ダウンストリームの前提】

親会社P社が子会社S社の発行済株式総数の80%を保有している。

P社は連結グループ外部から100万円で購入した土地をS社へ120万円で売却した。

S社は期末時点で土地を保有しており、連結グループ外部との取引はない。

税効果会計は考慮しない。

これ以外に連結グループに関係する取引は一切ない。

【解説】

前提をまとめると、以下になります。

| 土地売却益 | 20万円 | - | 20万円 |

| 利益 | 20万円 | - | 20万円 |

| 土地 | - | 120万円 | 120万円 |

連結グループの観点からP社からS社への土地売却は内部取引になるため消去します。

具体的にはP社の土地売却益20万円とS社で未実現利益を含む土地20万円部分を消去します。

【土地の未実現利益の消去仕訳】

| 土地売却益 | 20万円 | 土地 | 20万円 |

上記仕訳は、借方で土地売却益を消去するとともに、貸方は土地に含まれる未実現利益を消去します。金額はP社が上乗せした利益金額である20万円です。

ここまでを合計に反映すると以下になります。

| 土地売却益 | - |

| 利益 | - |

| 土地 | 100万円 |

上記の結果は土地売却益は内部取引のため消去され、土地に含まれていた未実現利益も消去されています。

固定資産のアップストリーム

アップストリームの例として以下の状況を前提にします。

【アップストリームの前提】

親会社P社が子会社S社の発行済株式総数の80%を保有している。

非支配株主はS社の発行済株式総数の20%を保有している。

S社は連結グループ外部から100万円で購入した土地をP社へ120万円で売却した。

P社は期末時点で土地を保有しており、連結グループ外部との取引はない。

税効果会計は考慮しない。

これ以外に連結グループに関係する取引は一切ない。

【解説】

前提をまとめると、以下になります。

| 土地売却益 | - | 20万円 | 20万円 |

| 利益 | - | 20万円 | 20万円 |

| 土地 | 120万円 | - | 120万円 |

まず、S社に利益が生じているため、非支配株主に負担させる仕訳を行います。

【当期純利益を非支配株主に負担させる仕訳】

| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 4万円(※) | 非支配株主持分 | 4万円(※) |

※計算:S社の利益20万円 × 非支配株主の保有割合20% = 4万円

次に、ダウンストリームと同様に連結グループ内の取引は消去するため、土地と土地売却益の消去を行います。

【土地の未実現利益の消去仕訳】

| 土地売却益 | 20万円 | 土地 | 20万円 |

上記の仕訳でS社の利益が20万円減るため、非支配株主に負担させる仕訳を行います。

【未実現利益を非支配株主に負担させる仕訳】

| 非支配株主持分 | 4万円(※) | 非支配株主に帰属する当期純利益 | 4万円(※) |

※計算:S社の利益20万円 × 非支配株主の保有割合20% = 4万円

ここまでを合計に反映すると以下になります。

| 土地売却益 | - |

| 利益 | - |

| 非支配株主に帰属する当期純利益 | - |

| 土地 | 100万円 |

| 非支配株主持分 | - |

上記の結果は、連結グループの内部取引で生じた土地売却益が消去され、土地に含まれる未実現利益が消去されています。さらに連結グループとして利益はゼロのため、非支配株主に関連する項目もゼロになります。

連結会計に欠かせない未実現利益を正しく理解しよう

未実現利益を重点的に説明しました。

連結会計では、各社個別財務諸表の単純合算と連結修正手続を行うことで連結財務諸表を作成していきます。

特に未実現利益は、連結グループ内の取引から生じる利益のうち実現していない部分のため、連結修正手続で消去することになります。

よくある質問

未実現利益の消去とは何ですか?

連結グループ内の取引から生じた利益のうち、実現していない利益を消去することを未実現利益の消去といいます。詳しくはこちらをご覧ください。

未実現利益を理解するコツがあれば教えてください。

未実現利益は連結会計の中で起こり、連結会計には必ず親会社と子会社があります。取引相手(売り手)が親会社なのか子会社なのかで処理も異なります。詳しくはこちらをご覧ください。

ダウンストリームとアップストリームは何が違うのですか?

ダウンストリームとは、親会社(上)から子会社(下)へ販売した取引という意味です。一方、アップストリームとは、子会社(下)から親会社(上)へ販売した取引という意味です。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

棚卸資産とは?原価法や低価法による評価方法

会社が所有する資産には様々なものがありますが、損益計算に大きく影響しながらも残高管理が難しい資産のなかに「棚卸資産」があります。今回は「棚卸資産」にはどのような種類があるのか、原価法や低価法による評価方法や「実地棚卸」の重要性について解説し…

詳しくみる研究開発費とは?定義や資産計上できるケースの解説

研究開発費とは新技術や新製品の発見に支出した試験研究費や、市場の開拓や資源開発のコストの記帳に用いる勘定科目です。 研究開発費に該当するか否かは、実質的に判断します。既存製品の改良・改善の場合、著 しい変更でなければ含めるのは不可です。 一…

詳しくみる受贈益とは?範囲と例外、仕訳の解説

受贈益とは特別損益の1つで、無償または低額で資産を譲り受けた際に使う収益勘定です。無償で資産を受け取った場合でも、法人税の対象となるため会計処理を実施する必要があります。 しかし、受贈益の範囲や例外になるケースを知らないでいると、処理を間違…

詳しくみるセミナー参加費の仕訳で使える勘定科目まとめ

社外セミナーへの参加や、講師を呼んでセミナーを開催する場合、かかった費用は「研修費」の勘定科目で仕訳をすることが可能です。また、セミナー参加費は研修費以外にも「教育訓練費」や「福利厚生費」といった勘定科目で仕訳をするケースもあります。 セミ…

詳しくみる郵便切手代や簡易書留を経費にする際の仕訳と勘定科目とは?消費税の扱いまで解説

郵便切手代は、購入時と使用時で消費税の扱いが異なるため、実務上、2通りの仕訳が認められています。購入時と使用時の消費税を考慮すると、どのように仕訳を行うのが正しいのでしょうか。 この記事では、郵便切手代の会計処理で使用する勘定科目の説明と仕…

詳しくみる仮受金はなぜ負債なのか?理由や仕訳例をわかりやすく解説

不明な入金を処理する「仮受金(かりうけきん)」は、資産・負債・純資産・収益・費用のうち、負債に該当します。なぜ入金のあった金額であるにもかかわらず、仮受金は負債に分類されるのでしょうか。仮受金が負債になる理由や仮受金が負債に残ったままになる…

詳しくみる