- 更新日 : 2025年2月18日

損益計算書(P/L)とは?項目別の見方やポイント一覧・事例をわかりやすく解説

損益計算書(P/L)は、1年間の経営成績を示す決算書であり、構成要素を財務分析に利用するなど、経営戦略を立てる上で重要な書類です。損益計算書は、会社の経営状況を把握する決算書の中でも、一定期間における会社の収益を把握するためには欠かせません。本記事では、損益計算書の構成要素を確認し、これらの要素を用いた財務分析の方法を紹介します。

目次

損益計算書とは会社の利益がわかる決算書類

損益計算書は決算書類の1つで、会社の収入や支出がわかるものです。会社だけでなく、青色申告をする個人事業主や農業経営者も損益計算書を作成なければなりません。

損益計算書の意味や特徴、内容、目的、役割、ルールなどを理解しておきましょう。

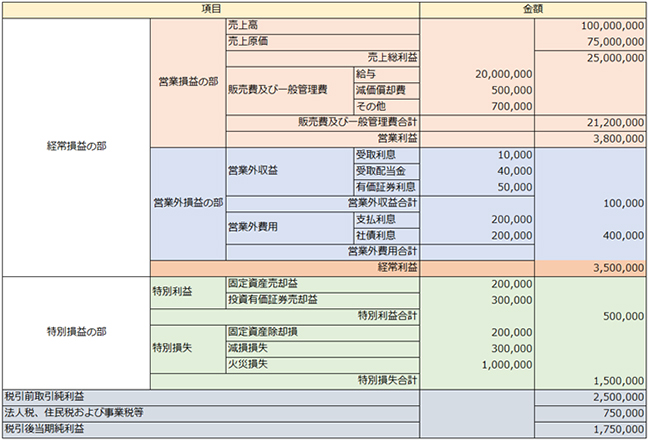

まず、損益計算書の書式(形式)は、次のようになります。

損益計算書の例

(単位:円)

損益計算書は、その企業における1年間の収益性・成長性などの経営成績を示す決算書です。英語では「Profit and Loss Statement」と言い、日本でもしばしば「P/L」と表記されています。損益計算書は会社の経営状況を把握する財務三表(損益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書)のうちの1つに位置づけられ、収益性・成長性を示します。損益計算書に記載されている構成要素は、大きく分けて以下の3つです。

- 収益:いくらぐらいの収益が上がったか

- 費用:得た収益のうち、使った費用はいくらか

- 純利益:収益から費用を差し引いた金額

会社の損益は、その会社が定めている本業によって生じたかどうかで分類して損益計算書に記載されます。また、本業以外で得た損益は、さらに経常的かどうかで分類されます。このように分類して記載することにより、その年の収益は本業が好調なのか本業以外の影響が大きいのか、といったことも確認可能です。

一方、貸借対照表は会社が保有している資産(固定資産、のれんなど)、負債(借入金など)及び純資産について記載したものです。損益計算書と貸借対照表は別のものですが、両者には密接な関係があります。損益計算書には会社の収益や費用が書かれており、会社が1年間でどれだけ利益を出したかがわかります。貸借対照表は、決算時における会社の財政状態を示したものになります。

損益計算書の「当期純利益」は、貸借対照表の純資産の部の「利益剰余金」を構成します。そのため、損益計算書の当期純利益が増えれば、会社の純資産が増えます。なお、当期純利益がマイナス表記の場合には「当期純損失」となり、会社の純資産が減ることになります。

損益計算書と貸借対照表の違い

損益計算書と貸借対照表は、構成要素が異なります。

損益計算書を構成するのは、収益と費用です。損益計算書は、会社の経営成績を示す書類で、ある期間(1年など)において、どのくらいの収益や費用が発生し、どのくらいの利益または損失があったかを表します。

貸借対照表を構成するのは資産、負債、純資産です。貸借対照表は、会社の財政状況を示す書類で、作成時点における資産と負債の状況、さらに会社に蓄積された純資産(資産から負債を減算した金額)の状況を表します。

損益計算書や貸借対照表は、いずれも会社の経営の実態を把握するのに重要な書類ですが、上記の通り把握できる内容は異なります。

損益計算書の各部の解説

営業損益

冒頭の損益計算書の事例で最初に出てくるのが営業損益の部です。営業損益の部でわかることとは、その会社が本業によってどれだけの利益(または損失)を出したかということです。

売上高から売上原価(売り上げた商品を準備するためにかかったお金)を差し引いたものが、売上総利益(粗利)となります。そして、売上総利益から販売費(営業部門の人件費等)及び一般管理費(間接部門の人件費等)を差し引いたものが営業利益となります。

たとえば、トヨタなどの自動車メーカーが、本業の自動車製造によって儲けた利益が営業利益ということです。売上高に占める営業利益の割合(売上高営業利益比率)が適正かどうかにより、企業の収益力をチェックします(後述)。

営業損益の部で使う計算式

- 売上総利益(粗利)=売上高-売上原価

- 営業利益=売上総利益-販売費及び一般管理費

営業外損益

営業外損益の部でわかることとは、その会社の本業以外の活動から生じる収益や費用として、どんなものがいくらくらいあるかということです。

営業外収益としては受取利息、受取配当金、有価証券利息などがあります。余剰金を使って投資を行って利益を得ている場合なども該当します。営業外費用としては支払利息、社債利息などがあります。

営業外損益の部で使う計算方法

- 営業外収益 = 受取利息 + 受取配当金+有価証券利息など

- 営業外費用 = 支払利息 + 社債利息など

経常利益

経常利益でわかることとは、本業による営業活動、本業以外の財務活動を含め、1年間でどれくらいの利益(または損失)が出たかということです。

経常利益の計算方法

- 経常利益 = 営業利益 + 営業外収益 – 営業外費用

経常利益は、営業利益に営業外収益を足して、営業外費用を差し引いたものです。本業で利益をたくさん出していても、借入金の返済等の負担が大きければ、経常利益は少なくなります。

なお、会社の最終的な実績は、経常利益に特別利益や特別損失を加味して計算されます。

特別損益

特別損益の部では、会社の特別利益と特別損失がわかります。特別利益、特別損失とは、会社の通常の活動では発生しないような臨時の利益・損失になります。

特別利益に該当するのは、不動産などの固定資産売却益、長期間保有している株式の売却益、債務免除による債務免除益などです。特別損失には、固定資産除却損、株式の売却損、自然災害による損失などが含まれます。

特別損益の部の計算方法

- 税引前当期純利益 = 経常利益 + 特別利益 – 特別損失

経常利益に特別利益を加えて、特別損失を差し引きしたものが税引前当期純利益になります。

当期純利益

経常利益に特別損益を加味したものが税引前当期純利益です。税引前当期純利益から法人税、住民税、事業税を差し引きして出されるのが、当期純利益になります。

当期純利益で使う計算方法

- 当期純利益 = 税引前当期純利益 – 法人税等

当期純利益を計算する段階で差し引きするのは、法人税、住民税及び事業税です。その他の税金は、「租税公課」として販売費及び一般管理費に計上します。

損益計算書の見方とチェックポイント

損益計算書を見るにあたって、どこを見れば何がわかるかを知っておけば、企業が改善すべきポイントを洗い出すこともできます。

「売上高総利益率(粗利率)」は企業が優良かをチェックできる

売上高総利益率とは、売上高に占める売上総利益の割合です。売上総利益は売上高から売上原価を差し引きしたものであるため、売上原価を低く抑えている企業ほど売上総利益率が高くなります。

売上高総利益率が高ければ、収益性が高い商品やサービスを提供している優良企業であると判断できます。逆に、売上高総利益率が低い企業は、商品やサービスの収益性が乏しいと言えます。なお、売上高総利益率が低い場合には、過度の安売り、仕入の金額が適正でない、在庫管理がきちんとできていないなどの理由も考えられます。

冒頭の損益計算書で売上高総利益率を計算すると、次のようになります。

= 売上総利益25,000,000(円)÷ 売上高100,000,000(円)× 100 = 25.0(%)

売上高総利益率の目安は、業種によって違います。例えば、製造業では22~24%程度ですが、飲食店では55~70%程度になります。

「売上高営業利益比率」で本業の収益力をチェック

売上高営業利益比率とは、売上高に占める営業利益の割合です。売上高営業利益比率を見れば、本業でどれくらい儲けたかを知ることができます。

売上高営業利益比率が高いほど、本業で利益を生み出す力のある収益力の高い企業であると判断されます。売上高営業利益比率が低ければ、収益力の低い企業ということになります。

冒頭の損益計算書で売上高営業利益比率を計算すると、次のようになります。

= 営業利益3,800,000(円)÷ 売上高100,000,000(円)× 100 = 3.8%

売上高営業利益率は業種により異なりますが2.8%~15.2%となっております。10%を超えれば優良水準です。例えば、オリエンタルランドの2020年3月期の売上高営業利益比率は20.9%となっています。

「売上高経常利益比率」企業の収益性をチェック

売上高経常利益比率は、売上高に占める経常利益の割合で、財務活動も含めた企業の収益性をチェックする指標になります。

売上高経常利益比率が高い企業は、営業収益だけでなく、資産運用などによる営業外収益があり、理想的な経営状態であることがうかがわれます。なお、売上高経常利益比率が売上高営業利益比率より低い企業は、営業外損益がマイナスであり、借入金の利息の負担が大きいことが考えられます。

冒頭の損益計算書で売上高経常利益比率を計算すると、次のようになります。

= 経常利益3,500,000(円) ÷ 売上高100,000,000(円) × 100 = 3.5(%)

なお、経常利益は受取配当金などの財務活動に大きく左右されます。本業自体の収益力をチェックするには、売上高営業利益比率を合わせて見ておくことが大切です。

よく使う損益計算書の項目・勘定科目一覧

| 損益計算書の項目 | 勘定科目 | 勘定科目の説明 |

|---|---|---|

販売費及び一般管理費 | 地代家賃 | 事業経営のために必要な家賃や駐車場代 |

| 給与 | 従業員に支払う給与 | |

| 減価償却費 | 固定資産の取得原価を期間配分した金額 | |

営業外収益 | 受取利息 | 銀行などから受け取った預金利息等 |

| 受取配当金 | 投資会社から受け取った配当金 | |

| 有価証券利息 | 社債等から生じたクーポン利息等 | |

営業外費用 | 支払利息 | 借入金の利息など |

| 社債利息 | 会社が発行した社債の債権者に支払う利息 | |

特別利益 | 固定資産売却益 | 不動産など固定資産を売却して得た利益 |

| 投資有価証券売却益 | 投資用の有価証券を売却して得た利益 | |

特別損失 | 固定資産除却損 | 事業で不要になった固定資産を廃棄した場合、固定資産の帳簿価額を損失として計上 |

| 減損損失 | 事業の収益性が低下した場合に計上 | |

| 火災損失 | 火災により失った帳簿価額や後片付けに要した費用 |

損益計算書の作成手順

損益計算書を作成するための手順を5つのステップに分けて説明します。

伝票の作成

損益計算書は、ある期間の経営成績を示す書類です。経営成績を適切に反映させるには、日々の会計処理が欠かせません。損益計算書の対象となる期間について、伝票の作成や仕訳帳の作成など、日々の会計経理が行われていることが前提になります。

総勘定元帳の作成

何らかの取引があった場合、日々の仕訳は日付順に仕訳帳に記載されます。総勘定元帳は、仕訳帳のようにすべての取引を管理するのではなく、勘定科目別に取引を管理するための帳簿です。損益計算書を作成するためには、仕訳帳から総勘定元帳への転記を行います。会計ソフトを利用している場合、仕訳帳から総勘定元帳への転記は自動的に行われます。

決算整理仕訳

決算整理仕訳とは、決算のために行う最終的な修正の仕訳のことです。代表的なものとして、期末棚卸高を算出して売上原価を確定する仕訳、期間に対応する減価償却費を計上する仕訳などがあります。決算整理仕訳を行った後は、当期純利益を確定するための決算振替(収益や費用を損益勘定に振り替える仕訳)が必要です。決算整理の前に試算表を作成して、計上漏れや計算ミスがないか確認することもあります。

試算表の作成

試算表は、すべての勘定科目の残高を表にして集計したものです。すべての勘定科目の借方合計と貸方合計をまとめた「合計試算表」、すべての勘定科目の借方残高と貸方残高を集計した「残高試算表」、両方を兼ね備えた「合計残高試算表」があります。決算整理後に作成する試算表を決算整理後残高試算表といい、決算書の作成で使用されます。

損益計算書の作成

決算整理後残高試算表をもとに損益計算書を作成します。損益計算書の作成で必要なのが、利益の計算です。作成にあたっては費用や収益の区分や、売上総利益・営業利益・経常利益・税引前当期純利益・当期純利益の5種類の利益について知っておく必要があります。

損益計算書を作成する場合は、エクセルのテンプレートなどの利用が便利です。以下のリンクから損益計算書のテンプレートを無料でダウンロードできるので、ご活用ください。

決算書の読み方を更に詳しく知りたい方へ

決算書は会社の成績表のようなものなので、読めると自社や競合他社のことをしっかりと理解できます。しかし最初は読み方を理解するのが難しいかもしれません。そこで、決算書の基本的な読み方について、初心者にもわかるようにご紹介する資料をご用意しました。貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書などについて解説しています。

損益計算書で定期的に経営状態をチェックしよう

損益計算書とは、会社の収益や費用を明確にし、1年間にどれだけの儲けがあったかを明らかにする書類です。損益計算書を見直すことで、経営状態をチェックすることができます。損益計算書を定期的に確認し、経営改善のために役立てましょう。

よくある質問

損益計算書とは?

損益計算書は決算書類の1つで、会社の収入や支出がわかるものです。詳しくはこちらをご覧ください。

損益計算書でなにが分かる?

企業が優良か判断できたり、本業の収益力をチェックできます。詳しくはこちらをご覧ください。

よく使う損益計算書の項目は?

「販売費及び一般管理費」や「営業外収益」、「特別利益」などがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

会計の基本の関連記事

損益計算書の関連記事

新着記事

FASS検定とは?試験形式や日程、難易度、勉強時間、問題集の活用方法などを解説

経理や財務の仕事に携わる上で、「自分のスキルレベルはどのくらいだろう?」「もっと実務に役立つ知識を身につけたい」と感じることはありませんか?特にキャリアの浅い方や、これから経理職を目指す方にとって、自身のスキルを客観的に把握し、次のステップ…

詳しくみる優良な電子帳簿とは?会計初心者が知るべきメリット・要件・導入ステップを解説

近年、企業の経理業務において、電子帳簿保存法(電帳法)への対応が不可欠となっています。その中でも特に注目されているのが、優良な電子帳簿の規定です。これは、単に帳簿を電子的に保存するだけでなく、より高い基準を満たす電子帳簿について、税制上のメ…

詳しくみる粉飾決算の事例一覧|手口や影響、有名企業から学ぶ防止策まで徹底解説

「粉飾決算」という言葉をニュースなどで耳にしたことはありませんか? これは、企業が意図的に財務諸表を偽り、実際よりも経営状態を良く見せかける不正な会計処理のことです。 この記事では、まず粉飾決算とは具体的にどのような行為なのかを分かりやすく…

詳しくみる連結キャッシュ・フロー計算書とは?作り方・読み解き方や重要なポイントを解説

会計を学び始めると、損益計算書(P/L)、貸借対照表(B/S)と並んで、キャッシュ・フロー計算書(C/F)という言葉を耳にする機会が多いでしょう。特に、複数の会社から成る企業グループ全体の実態を把握するためには、連結キャッシュ・フロー計算書…

詳しくみる青森で経理代行サービスを依頼するには?費用・依頼先や対応範囲を解説

青森県内で経理代行サービスを検討している企業向けに、サービスの対応範囲から料金相場、依頼先の選び方まで包括的に解説します。地元の税理士事務所から全国対応の専門会社まで、それぞれの特徴や費用感を詳しく紹介し、自社に最適な経理代行パートナーを見…

詳しくみる北海道で記帳代行を依頼するなら?相談先や具体的な業務内容、料金相場を解説

北海道の事業者が記帳代行サービスを利用したいと考えている場合、税理士事務所や会計事務所に相談すると良いでしょう。記帳代行サービスの対応範囲は、会計ソフトへの入力や仕訳の起票、各種帳簿の作成などの業務です。事業者は、アウトソーシングしたい業務…

詳しくみる