- 作成日 : 2025年8月5日

支払申請のワークフローとは?書類申請の課題、システムの選び方を解説

支払申請のワークフローは、会社で発生した費用に対して支払いを行う前に、内容を確認し、承認を得たうえで経理が処理するための一連の流れです。紙の申請書に頼ると、承認の遅れや入力ミスも起こりがちです。この記事では、紙とクラウドそれぞれの申請方法の違いや、クラウド化によるメリット、導入時の注意点についてわかりやすく解説します。

目次

支払申請のワークフローとは?

支払申請のワークフローとは、会社で発生した費用について、支払いを行う前に内容を確認し、承認を経て経理が処理するまでの一連の手続きです。

例えば、業務委託費、備品購入、交通費など、日々の業務で費用が発生するたびに、ただ請求書を経理に渡してしまうと、内容が正確かどうかの確認がされず、誤った支払いや重複支払いのリスクが高まります。こうしたミスを防ぐために、社内では支払申請という段階を設けて、支払う前に情報の確認と承認を行うことが一般的です。

以下に、企業内でよく見られる支払申請の流れを示します。

一般的な支払申請の流れ

紙の申請書を利用した支払申請は、以下のような流れで行われます。書類の持ち回りが必要となり、処理に時間がかかる場合があります。

部署で費用発生 → 支払依頼書の作成 → 上司の承認 → 経理の確認 → 支払い実行 → 記録・保管

【1】部署で費用発生(請求書・領収書の受け取り)

取引先から納品やサービス提供を受けた後、請求書が送付されます。社員が立て替えた経費については、領収書をもとに支払申請を行います。

【2】支払依頼書を作成する

費用が発生した担当者は、経理に対して支払いを依頼するために支払依頼書を作成します。主な記載内容は以下の通りです。

- 支払い先(会社名・個人名など)

- 金額

- 支払いの目的(例:業務委託料、出張経費など)

- 支払予定日

- 添付資料(請求書、領収書、契約書など)

この支払依頼書は、社内で定められたテンプレート(Excel形式など)や、申請用のシステムを通じて提出されます。

【3】上司や部門長の承認をもらう

支払依頼書は、会社で定められた承認ルートに従って、順番に確認・承認されます。金額が大きくなるにつれて、承認者の階層も上がります。例えば、課長の承認だけで済むケースもあれば、部長や役員の承認まで必要なこともあります。

承認がない限り、経理部門は支払手続きを進めることができません。申請内容に不備がある場合は差し戻しとなり、再度修正してから提出します。

【4】経理が確認しシステムに入力

すべての承認が済んだ支払依頼書は、経理部門に届き、担当者が記載内容を確認します。

手入力による仕訳はミスを避けるために、ダブルチェックを行う企業もあります。この段階で支払い内容が帳簿に反映されるため、正確な情報が求められます。

【5】期日にあわせて支払いの実行

支払期日になると、銀行振込や小切手など、会社が決めた方法で支払いが実行されます。

場合によっては、支払データをまとめて振込ファイル(FBデータ)として作成し、ネットバンキングにアップロードして処理されます。

【6】支払完了の記録と証憑の保管

支払いが完了した後、経理はその記録をシステムに残し、支払依頼書や請求書などの証憑書類を保管します。これにより、会計監査や税務調査の際にも正しい情報が確認できます。

支払申請のワークフローで起きやすい課題

紙の申請書や手入力による支払申請は、時間と手間がかかり、ミスの原因にもなります。

支払申請は承認の遅れや誤入力、記録漏れといった問題が発生しやすくなります。ここでは、よく見られる課題を紹介します。

承認がなかなか進まない

支払申請書を紙で回している場合、承認者の不在や確認の後回しによって、申請が途中で止まってしまうことがあります。

例えば、部長が出張中で承認できず、処理が数日遅れた結果、支払期日に間に合わなかったというケースは珍しくありません。申請書がどこにあるのか把握しにくく、進捗の可視化ができないことも原因です。

内容に修正が必要な場合、申請者へ戻され、再提出・再承認が必要になるため、さらに時間がかかります。

経理担当者の仕訳入力が手間

承認済みの支払依頼書が経理に届いた後も、課題は続きます。仕訳を手入力で行っている場合、申請内容を一つずつ確認しながら、会計ソフトに転記しなければなりません。

この作業には次のようなリスクがあります。

- 金額や取引先の打ち間違い

- 勘定科目や税区分の選択ミス

- 同じ内容の情報を複数回入力する二重作業

人の目と手に頼る作業は、どうしてもミスが起こりやすくなり、月末や期末のように処理が集中する時期には、確認作業も大きな負担になります。

情報の集計に時間がかかる

申請書や請求書が紙のままファイリングされていると、月次や年次の支払実績を集計する際、必要な情報を探し出すだけで多くの時間がかかります。

例えば、ある支払先に対して1年間でいくら支払ったかを確認したい場合、紙の申請書を一つひとつ手で探して合計する必要があります。これは、担当者の労力を消耗させ、分析業務に割ける時間を奪ってしまいます。

二重支払い・支払い漏れのリスク

申請書と請求書の管理が別々に行われていると、同じ請求書で複数の支払申請が上がってしまい、二重支払いが発生する恐れがあります。逆に、承認後の書類が行方不明になり、支払いが漏れることもあります。

支払いの管理に関して明確なルールやシステム的なチェックがない場合、これらのリスクは避けられません。

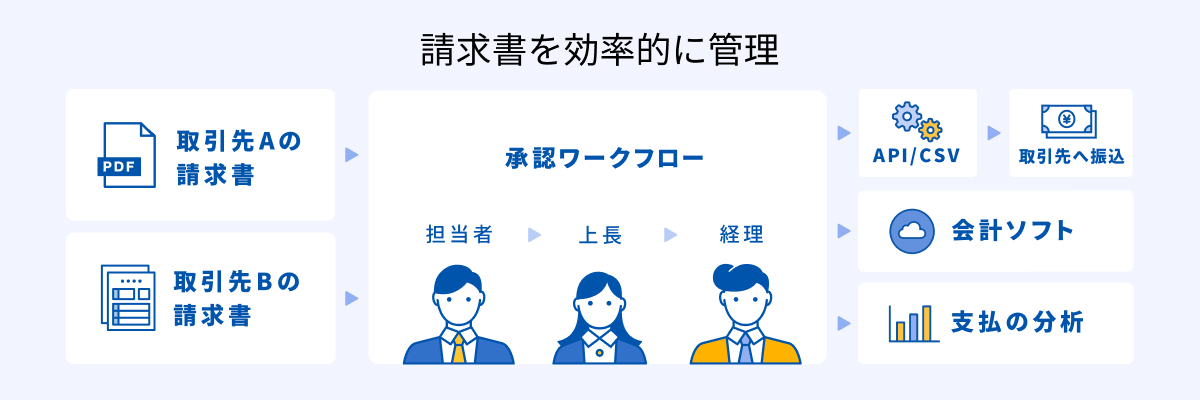

クラウドシステムで行う支払申請のワークフロー

クラウド型の支払申請では、「申請者が入力 → 承認ルートを自動回付 → 経理が確認 → 銀行に振込 → 支払記録の保存」という一連の流れが、すべてオンラインで完結します。

紙の申請書やメールでの承認依頼は、時間がかかるうえに管理も複雑です。クラウド型の支払申請システムを導入すると、申請から承認、経理処理、支払い実行、記録までを一元的に管理でき、業務が格段に効率化されます。ここでは、その仕組みと一般的な流れをわかりやすく説明します。

【1】申請者がクラウド上でデータを入力

従業員はパソコンやスマートフォンから、クラウドシステムにアクセスし、支払申請を入力します。

- 申請フォームに支払い先、金額、目的などを記入

- 請求書や領収書はスキャンしてアップロード

- 頻繁な支払いはテンプレート機能で入力を省略

文字認識(AI-OCR)機能があるシステムなら、紙の請求書から必要な情報を自動で読み取ることも可能です。

【2】承認ルートはシステムが自動で回付

申請が完了すると、設定された承認ルートに従って、次の承認者に自動で通知が届きます。

- メールやアプリ通知で承認依頼を即時共有

- 承認者はスマートフォンでも確認・承認が可能

- 差し戻しや却下もシステム内で完結し、履歴が残る

物理的に書類を持ち回る必要がないため、出張や在宅勤務中でも承認がスムーズに進みます。

【3】経理部門での確認と会計システムとの連携

承認が完了すると、経理部門の管理画面に申請が表示されます。

- 内容を確認し、仕訳内容を調整

- 会計ソフトやERPと自動連携し、入力の手間を削減

- 支払い予定に合わせて振込データを自動作成できるシステムもある

仕訳の自動化や連携機能により、経理の作業負担を大きく軽減できます。

【4】支払い処理と証憑の一元管理

支払日が来たら、システムから銀行に振込依頼を送信します(FBデータ出力)。支払いが完了した情報は、システム上で即時に記録されます。

- 支払情報と証憑データが紐付けされ、いつでも確認可能

- ファイルの保管や検索もクラウド上で完結

- 支払履歴をもとにした月次集計や分析が容易に

このように、クラウド化により支払申請全体の可視化と精度向上が図れます。

紙とクラウドでの支払申請ワークフローの違い

紙ベースの支払申請は手間と時間がかかりやすく、クラウドシステムを使えばその多くが自動化されます。

支払申請はどの会社でも行う日常業務ですが、作業のスピードや正確性に差が出る場合があります。以下に、両者の主な流れをまとめました。

紙の申請書を使った支払申請の流れ

- 請求書や領収書を受け取る(紙)

- Excelや手書きで支払依頼書を作成

- 印刷して上司に提出し、押印・サインをもらう

- 経理部門に提出して確認・仕訳入力

- 銀行振込データを作成し、支払実行

- 書類を紙で保管(ファイル管理)

クラウドシステムを使った支払申請の流れ

- 請求書をスキャンしてシステムに添付(または電子請求書を取り込み)

- Web上のフォームに支払内容を入力

- 承認ルートを自動で回付、スマホからも承認可能

- 経理が画面上で確認、会計システムに自動で仕訳連携

- 振込データを自動作成、銀行に送信して支払実行

- 支払履歴と証憑をクラウド上で保存・検索

両者の主な違い

| 比較項目 | 紙の申請書 | クラウドシステム |

|---|---|---|

| 作業スピード | 承認待ちや書類移動で時間がかかる | 承認が即時、リアルタイムで進行 |

| ミスの発生率 | 手入力や転記で間違いが起きやすい | 自動連携やチェック機能でミスを防止 |

| 承認の柔軟性 | 出社・紙での押印が必要 | スマホや外出先からも対応可能 |

| 申請の見える化 | 誰がどこで止めているのかわかりにくい | ステータスがシステム上で確認可能 |

| 保管・検索性 | 紙ファイルでの保存、検索に手間がかかる | データで一元管理、検索もすぐにできる |

| 経理作業の効率 | 手入力とダブルチェックが必要 | 仕訳・振込連携で作業を大幅に削減 |

| コスト面 | 印刷・保管・人件費などが発生 | 初期導入費はあるが、長期的に効率とコストを改善 |

支払申請ワークフローに使えるクラウドシステムの種類

クラウドで支払申請を行うには、用途に応じたシステムを選びましょう。

クラウドシステムと一口に言っても、申請業務全般に対応するものから、経費精算や請求書管理に特化したものまで種類はさまざまです。ここでは、企業が導入しやすいタイプを紹介します。

ワークフロー管理システム

社内の申請や承認を一元管理できるシステムです。

- 稟議、休暇申請、支払申請など幅広い書類に対応

- 承認ルートの設定が柔軟で、金額・条件ごとに自動振り分けが可能

- 承認履歴の保存や進行状況の見える化も得意

支払申請だけでなく、他の社内申請もまとめて電子化したい場合に向いています。

経費精算システム

従業員の立替経費の申請と精算に特化したシステムです。

- 交通費や出張費などの申請がスマホで完結

- 領収書の画像アップロードやOCR読取に対応

- 会社の経費ルールに基づいたチェック機能がある

社員の立替支出が多い企業では、経理の負担を大きく軽減できます。

請求書管理システム

取引先から受け取る請求書の処理を効率化します。

- 電子請求書の取り込みや、紙の請求書のスキャン・OCR読取に対応

- 請求書情報をもとに、自動で支払申請を作成可能

- 支払期日や仕訳の自動管理にも対応

買掛金や委託費など、取引先からの請求処理が多い企業に適しています。

会計システム・ERPシステム

会計業務全体と支払業務を連携できる統合型システムです。

- 仕訳の自動作成、帳簿や財務レポートの出力に対応

- 支払申請と会計データがリアルタイムで連動

- 販売・在庫・購買など他部門のデータとも統合可能

複数部門の情報を一元管理したい中堅〜大企業での導入が多く見られます。

クラウドシステム選定のポイント

どのクラウドシステムを選ぶかは、自社の業務内容や課題によって変わります。

例えば、支払申請だけでなく稟議や休暇届などもまとめて電子化したい場合は、汎用性の高いワークフローシステムが適しています。経費の申請・精算を効率化したいなら、スマホ対応や領収書の自動読み取りができる経費精算システムが便利です。

請求書の処理をスピードアップしたい場合は、請求書の自動読取や支払期日管理に強い請求書管理システムが合っています。会計まで一括で管理したい場合は、会計システムやERPが選ばれます。

自社がどの業務に時間や手間をかけているかを整理し、それに合ったシステムを選ぶことが大切です。

支払申請ワークフローをクラウド導入する場合の注意点

クラウドシステムを導入する際は、業務に合っているか、運用しやすいかを事前にしっかり確認することが欠かせません。便利そうに見えても、自社のやり方に合わなければ業務が滞ることもあります。

現在の業務フローとの相性を確認する

まず、自社で現在どのように支払申請を行っているかを正確に把握します。たとえば、承認ルートが複雑だったり、部署ごとに異なる運用をしていたりする場合、それがクラウドシステムで再現できるかが重要です。

システムの柔軟性が低いと、社内の運用を無理に合わせる必要が出てくるため、現場での反発が起きやすくなります。

必要な機能と費用のバランスを見る

すべての機能がそろったシステムは便利ですが、その分コストも高くなります。請求書の自動読取、スマホ申請、会計ソフトとの連携など、どの機能が「必要」で、どれが「あると便利」かを整理しておくことが大切です。

初期費用や月額料金、ユーザー数ごとの課金体系も事前に確認しておきましょう。

他システムとの連携も検討する

支払申請システムが、すでに使っている会計ソフトやERPとスムーズに連携できるかも大きなポイントです。CSVインポートだけでなく、APIによる自動連携に対応しているかも確認しましょう。

連携が不十分だと、結局データの手入力が必要になり、効率化の効果が薄れます。

請求書の受領や保管、支払いのフローを効率化する方法

マネーフォワード クラウド債務支払は請求書の受取や管理、支払いに関わる業務を効率化するクラウド型債務管理システムです。

インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応可能で、今後の法令対応に必要な機能も順次対応していきます。

①受領した請求書を自動で電子保存

紙やメールなど、あらゆる形式で受領した請求書をオンラインで一元管理でき、請求書データから「支払先」「支払期日」「請求金額」など様々な情報を自動で読み取れます。

特に、受け取った請求書に記載された「適格請求書発行事業者登録番号」を国税庁が公表しているデータベースと照合し、登録番号が国税庁に登録されているかを自動で判定できます。ひとつのサービス内で確認作業が完結するので、適格請求書の判定業務を効率化できます。

②自社に合ったワークフローの構築

自社の購買フローに沿った申請フォームを作成できます。「一定金額以上は役職者の承認を得る」などの条件分岐にも対応。

支払い時に事前の申請と紐づけ、事前申請から支払いまでの一元管理を実現します。

③支払調書の作成

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成し、PDFやe-Tax向けのCSVファイルを出力できます。

支払調書を作成するためだけに支払い情報を管理する必要はなく、取引先から受け取った請求書の内容を入力した「支払い依頼申請」のデータが作成のもとになります。また、提出対象かどうかを自動で判別して集計できるため、限られた時間でも効率的に支払調書を作成できます。

支払調書作成機能について、詳しくは以下をご覧ください。

マネーフォワード クラウドで支払調書作成は自動化できる!Excel集計から解放される方法とは?

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

VLOOKUP関数で突合する方法は?活用例や手順をわかりやすく解説

業務において、エクセルを利用してデータの抽出や比較をする機会はよくあります。エクセルで非常によく使われる関数として挙げられるのが、VLOOKUP関数です。VLOOKUP関数は、大量…

詳しくみる債権回収の流れは?支払督促や強制執行の方法、注意すべきポイントを解説

債権とは、特定の相手に対し、特定の行為や給付を請求できる権利のことです。分かりやすくいえば、商品やサービスを販売する側が代金を請求できる権利、買う側が商品やサービスを受け取る権利の…

詳しくみる消込とは?入金消込・支払消込の仕訳や効率化する方法を解説

消込とは、売掛金や買掛金といった勘定科目に関する残高を消す作業であり、「入金消込」と「支払消込」の2種類があります。 消込には、人的ミスが生じやすい、業務が属人化しやすいなどの課題…

詳しくみる入金管理とは?効率化する方法・販売管理システムで入金消込は可能?

入金管理は、多くの企業にとって重要な課題です。従来から、入金管理の中でも特に「入金消込」の効率化に時間を要していたことから、入金消込にフォーカスしたサービスやシステムなども開発され…

詳しくみるファクタリングで詐欺罪に?違法行為の例や逮捕事例、相談窓口まで徹底解説

ファクタリングは、売掛債権の売却という正当な資金調達の手段ですが、その仕組みを悪用した詐欺も増えています。なかには利用者が知らないうちに違法行為に加担し、トラブルや刑事責任に問われ…

詳しくみる売掛金を回収するために知っておくべきこととは

「売掛金はきちんと回収できている」「売掛金は取り扱ってないから」と、根拠なく安心していませんか? 世間では「売掛金未回収」はよくあるトラブルで、対岸の火事ではありません。また、現在…

詳しくみる会計の注目テーマ

- 勘定科目 消耗品費

- 国際会計基準(IFRS)

- 会計帳簿

- キャッシュフロー計算書

- 予実管理

- 損益計算書

- 減価償却

- 総勘定元帳

- 資金繰り表

- 連結決算

- 支払調書

- 経理

- 会計ソフト

- 貸借対照表

- 外注費

- 法人の節税

- 手形

- 損金

- 決算書

- 勘定科目 福利厚生

- 法人税申告書

- 財務諸表

- 勘定科目 修繕費

- 一括償却資産

- 勘定科目 地代家賃

- 原価計算

- 税理士

- 簡易課税

- 税務調査

- 売掛金

- 電子帳簿保存法

- 勘定科目

- 勘定科目 固定資産

- 勘定科目 交際費

- 勘定科目 税務

- 勘定科目 流動資産

- 勘定科目 業種別

- 勘定科目 収益

- 勘定科目 車両費

- 簿記

- 勘定科目 水道光熱費

- 資産除去債務

- 圧縮記帳

- 利益

- 前受金

- 固定資産

- 勘定科目 営業外収益

- 月次決算

- 勘定科目 広告宣伝費

- 益金

- 資産

- 勘定科目 人件費

- 予算管理

- 小口現金

- 資金繰り

- 会計システム

- 決算

- 未払金

- 労働分配率

- 飲食店

- 売上台帳

- 勘定科目 前払い

- 収支報告書

- 勘定科目 荷造運賃

- 勘定科目 支払手数料

- 消費税

- 借地権

- 中小企業

- 勘定科目 被服費

- 仕訳

- 会計の基本

- 勘定科目 仕入れ

- 経費精算

- 交通費

- 勘定科目 旅費交通費

- 電子取引

- 勘定科目 通信費

- 法人税

- 請求管理

- 勘定科目 諸会費

- 入金

- 消込

- 債権管理

- スキャナ保存

- 電子記録債権

- 入出金管理

- 与信管理

- 請求代行

- 財務会計

- オペレーティングリース

- 新リース会計

- 購買申請

- ファクタリング

- 償却資産

- リース取引