- 更新日 : 2025年2月20日

合併の基礎知識|負債がある会社と合併したら、どうなるの?

会社活動の選択肢のひとつに、合併や会社を分割することで組織を再編するというものがあります。この中の、合併という方法は会社法によって規定されています。では具体的に合併するとはどういうことなのでしょうか。

今回は、合併に関する法律的な側面や会計上の手続きなどを、わかりやすく解説します。

5種類の会社再編手法

1.合併

合併とは、2つ以上の会社が1つの会社となることを指します。合併は、利害関係者に大きな影響を及ぼすため、債権者保護手続きや株主総会の特別決議が必要となります。

株主総会の特別決議を否認することで、合併に反対することができます。またこれ以外にも、合併無効の訴えを会社合併の6か月以内に提起することができます。訴えることができるのは株主や社員、破産管財人、株主総会の特別決議で承認しなかったしなかった株主、合併に異議を唱える債権者となります。

2.事業譲渡

事業譲渡と合併は、

・反対株主の株式買取請求権を認めている点

が共通しています。相違点では、

・財産の移転は契約で定めた個別の範囲のみとなる点

・会社債権者の保護手続きは不要となる点

などが挙げられます。

3.会社分割

会社分割は、1つの会社を2つ以上に分割する行為を指します。会社分割には、新設分割と吸収分割の2種類があります。

4.株式交換

株式交換はその会社が他の会社の完全子会社化することをいいます。また、親会社が既存会社である場合に、株式交換となります。

合併の場合、会社の事業を引き渡した対価として株式を得ます。しかし、株式交換の場合は、会社の株式を引き渡した対価として、別の会社の株式を得る点が異なります。

また、子会社化に反対し親会社の株主にはなりたくない場合、株式買取請求権を行使して金銭等の対価を受け取ることも選択できます。つまり、親会社の株主になるか、株式を親会社に買い取ってもらうか選択することができます。

5.株式移転

株式移転も株式交換同様、他の会社の100%子会社になることをいいます。しかし、株式移転の場合は新たに会社を創設した場合を指します。

そもそも合併とは何か

合併とは2つ以上の会社を1つの会社にするための一連の手続きです。会社の存続や事業規模を拡大を目的に行われることが多くあります。

合併には吸収合併と新設合併の2種類があります。それぞれ会社法2条27号と28号で定められています。よく目にする対等合併は、会社法で定義されていません。対等合併はあくまでも俗称であり、吸収合併の対義語ではない点に注意しましょう。

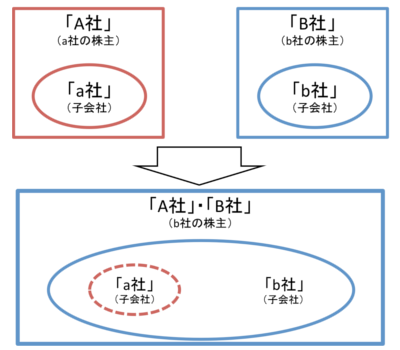

吸収合併とは

吸収合併は会社法で下記の通りに規定されています。

会社法第2条27号 吸収合併

会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。

吸収合併では、合併する会社のいずれかが存続する会社となります。

また、吸収合併と新設合併には以下の4つの共通点があります。

・それぞれの会社の株主総会の特別決議による承認を得ること

・反対株主に株式買取請求権を認めること

・債権者保護手続きが必要であること

一定の要件を満たす場合を除いては、株主総会決議を省略することはできません。また消滅会社の全財産が存続会社に移転されるほか、消滅会社は解散と同時に消滅するため、清算に関する手続きは不要となり、存続会社に包括的に承継されることになります。

吸収合併の会計処理

自分の会社がA社を吸収することになり、新たに自社の株式500株(時価単価@10,000)をA社の株主に交付した場合を例に会計処理を解説します。

株式交付に伴う増加資本はすべて資本金とし、A社から承継した資産と負債が以下の内容であるときの仕訳は以下の様なものになります。

売掛金:帳簿価格1,200,000円 時価1,200,000円

備品:帳簿価格500,000円 時価550,000円

買掛金:帳簿価格150,000円 時価150,000円

| 借方 | 貸方 |

|---|---|

| 現金 2,500,000 売掛金 1,200,000 備品 550,000 のれん 900,000 | 資本金 5,000,000 買掛金 150,000 |

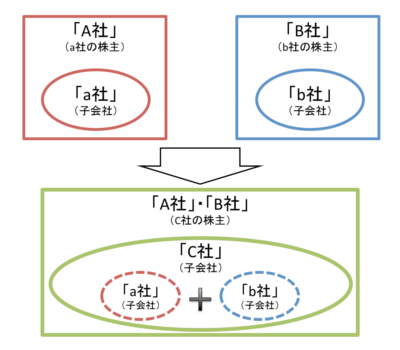

新設合併とは

新設合併とは、合併対象の会社がいずれも解散し、新たに会社を設立する方法です。会社法では下記の通りに規定されています。

会社法第2条28号 新設合併

二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。

新設合併も吸収合併同様に以下の3つが必要になります。

・株主総会の特別決議・債権者保護手続きが必要であること

新設会社設立日に消滅会社は解散します。会社が解散する場合、通常は清算手続の結了や破産手続開始の決定によりますが、新設合併に関しては清算手続なしに消滅することになります。そして、それまで保有していた権利や義務、財産はすべて新設会社に承継されます。

会社法成立前の旧法では、消滅会社の株主に交付される対価は新設会社の株式に限定されていましたが、会社法では新設会社の株式ではなく、金銭に換えて受け取ることができるようになっています。

新設合併の会計処理

新設合併は、新設会社以外はすべて清算手続きなしに解散するため、

・資産や負債に関する引き継ぎ仕訳

が不要となり、起業をする場合と同様のものになります。

まとめ

多くの会社が手続きの猥雑さを回避するために吸収合併を選択しています。ニュースなどで、合併の話題が出たらどちらの会社が吸収されるのかを見てみると、より深くニュースを読むことができます。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

仙台市で経理代行サービスを依頼するには?依頼先や対応範囲、費用などを解説

仙台市(宮城県)で事業を営む方々、日々の経理業務に追われ、本業に集中できないと感じることはないでしょうか。人材の確保や、インボイス制度・電子帳簿保存法といった度重なる法改正への対応は、特に中小企業や個人事業主にとって大きな負担となりがちです…

詳しくみる江戸川区で経理代行サービスを依頼するには?依頼先や対応範囲、費用などを解説

江戸川区(東京都)で事業を営む方々、日々の経理業務に追われ、本業に集中できないと感じることはないでしょうか。人材の確保や、インボイス制度・電子帳簿保存法といった度重なる法改正への対応は、特に中小企業や個人事業主にとって大きな負担となりがちで…

詳しくみる株主資本とは?自己資本・純資産との違い

「株主資本」「自己資本」「純資産」、それぞれについての違いを正確に理解している方は意外と少ないかもしれません。場合によっては、同じ意味として扱われているこの3つの用語ですが、正確には全て異なるものです。純資産の部の中心である「株主資本」につ…

詳しくみる足立区で経理代行サービスを依頼するには?依頼先や対応範囲、費用などを解説

足立区(東京都)で事業を営む方々、日々の経理業務に追われ、本業に集中できないと感じることはないでしょうか。人材の確保や、インボイス制度・電子帳簿保存法といった度重なる法改正への対応は、特に中小企業や個人事業主にとって大きな負担となりがちです…

詳しくみる連結財政状態計算書とは?見方や会計基準の違い、作成ポイントを解説

連結財政状態計算書は企業グループ全体の資産・負債・純資産を項目ごとに記載した決算書類です。同様の内容が記載された書類としては「連結貸借対照表」というものもありますが、実は規格ごとに記載方法や項目に多少の違いがあります。 この記事では連結財政…

詳しくみる中小企業の経営戦略を立案する基本フロー

経営資源に限りのある中小企業が市場で勝ち抜くには、経営戦略を立てることが大切です。 ここでは、中小企業が経営戦略を立案し実行するために必要な環境分析や、具体的な戦術を策定する基本フローについて解説します。 中小企業の経営戦略立案には環境分析…

詳しくみる会計の注目テーマ

- 勘定科目 消耗品費

- 国際会計基準(IFRS)

- 会計帳簿

- キャッシュフロー計算書

- 予実管理

- 損益計算書

- 減価償却

- 総勘定元帳

- 資金繰り表

- 連結決算

- 支払調書

- 経理

- 会計ソフト

- 貸借対照表

- 外注費

- 法人の節税

- 手形

- 損金

- 決算書

- 勘定科目 福利厚生

- 法人税申告書

- 財務諸表

- 勘定科目 修繕費

- 一括償却資産

- 勘定科目 地代家賃

- 原価計算

- 税理士

- 簡易課税

- 税務調査

- 売掛金

- 電子帳簿保存法

- 勘定科目

- 勘定科目 固定資産

- 勘定科目 交際費

- 勘定科目 税務

- 勘定科目 流動資産

- 勘定科目 業種別

- 勘定科目 収益

- 勘定科目 車両費

- 簿記

- 勘定科目 水道光熱費

- 資産除去債務

- 圧縮記帳

- 利益

- 前受金

- 固定資産

- 勘定科目 営業外収益

- 月次決算

- 勘定科目 広告宣伝費

- 益金

- 資産

- 勘定科目 人件費

- 予算管理

- 小口現金

- 資金繰り

- 会計システム

- 決算

- 未払金

- 労働分配率

- 飲食店

- 売上台帳

- 勘定科目 前払い

- 収支報告書

- 勘定科目 荷造運賃

- 勘定科目 支払手数料

- 消費税

- 借地権

- 中小企業

- 勘定科目 被服費

- 仕訳

- 会計の基本

- 勘定科目 仕入れ

- 経費精算

- 交通費

- 勘定科目 旅費交通費

- 電子取引

- 勘定科目 通信費

- 法人税

- 請求管理

- 勘定科目 諸会費

- 入金

- 消込

- 債権管理

- スキャナ保存

- 電子記録債権

- 入出金管理

- 与信管理

- 請求代行

- 財務会計

- オペレーティングリース

- 新リース会計

- 購買申請

- ファクタリング

- 償却資産

- リース取引