- 更新日 : 2025年10月8日

システム導入とは?期待できる効果や進め方、失敗を防ぐ方法解説

システム導入は、業務の効率化や生産性を高めるためにとても役立ちます。ですが、進め方を間違えると、期待した効果が出なかったり、かえって仕事がやりにくくなったりすることもあります。

この記事では、システム導入を成功させるための基本的な流れから、よくある失敗とその対策、社内でうまく話を進めるコツまで、担当者の方が知っておきたいポイントをわかりやすく解説していきます。

目次

システム導入とは?目的と期待できる効果

企業が業務効率化や課題解決を目的として、企画からベンダー選定・開発・テスト・移行・運用保守までの一連のプロセスにより、社内にITシステムを導入することを一般に「システム導入」といいます。そこで、システム導入を考えるなら、まず「何のために導入するのか」という目的と、それによって得られる効果をはっきりさせましょう。

業務効率化と生産性の向上

システム導入の代表的な効果は、業務の効率化です。手作業だったデータ入力や書類作成などを自動化することで、従業員は定型作業から解放され、より付加価値の高い仕事に集中できます。

- 手作業によるミスが減り、仕事の質が安定する

- 作業時間が短縮され、残業削減につながる

- ペーパーレス化で、情報のやりとりが早くなる

これらは、従業員の働きやすさだけでなく、会社全体の力を高めることにもつながります。

属人化の解消と業務の標準化

「あの人でなければ仕事がわからない」という属人化は、多くの会社が抱える悩みです。担当者の異動や退職で業務が滞るリスクは避けたいものです。

システムを導入すれば、仕事の手順やルールが統一されます。これにより、誰が担当しても同じ品質で仕事を進められるようになり、業務が特定の人に頼る状態をなくせます。

データの一元管理と迅速な意思決定

部署ごとに情報がバラバラだと、経営判断に必要な情報を集めるのに時間がかかり、ビジネスチャンスを逃しかねません。 システムで社内の情報を一ヶ所にまとめれば、必要なデータをいつでも正確に把握できます。統一されたデータに基づいた素早い判断は、変化の早い現代の経営に欠かせません。

コスト削減とセキュリティ強化

システム導入は初期費用がかかりますが、長い目で見ればコスト削減につながります。印刷代や書類保管スペースの削減、業務効率化による人件費の抑制などがその例です。

また、アクセス管理や操作記録などの機能で、情報漏えいのリスクを下げ、セキュリティ強化にも役立ちます。

業務システムの種類と役割一覧

ひとくちにシステムといっても、目的や業種によってさまざまな種類があります。ここでは代表的なシステムを目的別に紹介します。システム導入の参考にしてください。

バックオフィス(管理部門)向けシステム

会社の経営を支える経理や人事などの業務を効率化します。

フロントオフィス(営業・顧客対応)向けシステム

売上や顧客満足度の向上に直結する部門を支援します。

- 顧客管理システム(CRM):顧客情報を管理し、関係性を強化

- 販売管理システム:見積もり、受注、売上、請求までを一元管理

- 営業支援システム(SFA):営業活動の進捗や商談内容を可視化

業種特化型システム

特定の業種ならではの業務に合わせて作られています。

- 飲食店向けシステム:予約管理、POSレジ、オーダーシステムなど

- 小売店向けシステム:POSレジ、在庫管理、発注管理など

- 建設業向けシステム:工事原価管理、工程管理、見積作成など

システム導入の進め方とスケジュール

システム導入を成功させるには、計画的な進め方が大切です。ここでは、導入の標準的な流れを7ステップで解説します。

ステップ1:目的の明確化と現状の課題分析

まず「何のために導入するのか」という目的をはっきりさせます。「請求書作成の時間を5時間に短縮する」など、具体的な目標を立てると、後で効果を判断しやすくなります。

ステップ2:プロジェクトチームの発足と責任者の決定

システム導入は会社全体のプロジェクトです。関係部署からメンバーを集め、責任者を置いたチームを作りましょう。実際にシステムを使う現場担当者の参加が、成功のポイントです。

ステップ3:RFP(提案依頼書)の作成と要件定義

ベンダー(開発会社)に要望を伝えるRFP(Request for Proposal:提案依頼書)を作ります。同時に、現場の意見を聞きながら、システムに必要な機能を具体的に決める「要件定義」を丁寧に行ないます。

ステップ4:ベンダー選定とシステム比較検討

複数のベンダーから提案と見積もりをもらい、比較します。費用だけでなく、実績や導入後のサポート体制も見て、自社に合ったパートナーを見つけましょう。

ステップ5:契約・設計・開発

契約内容を隅々まで確認し、関係者間で内容を検討し、納得してから契約します。開発中はベンダーに任せきりにせず、定期的に進み具合を確認し、認識のズレがないかチェックしましょう。

ステップ6:導入テストと社内トレーニング

完成したシステムを本番前にテストし、問題がないか確認します。同時に、従業員向けに操作方法や導入目的を説明するトレーニングを行い、不安を解消します。

ステップ7:本稼働と効果測定・改善

いよいよ本稼働です。導入後も、最初に立てた目的が達成できているか効果を測定し、必要であれば改善を続けます。この繰り返しが、システムの効果を最大限に引き出します。

システム導入でよくある失敗例と具体的な対策

残念ながら、システム導入がうまくいかないケースもあります。よくある失敗を知り、対策を立てましょう。

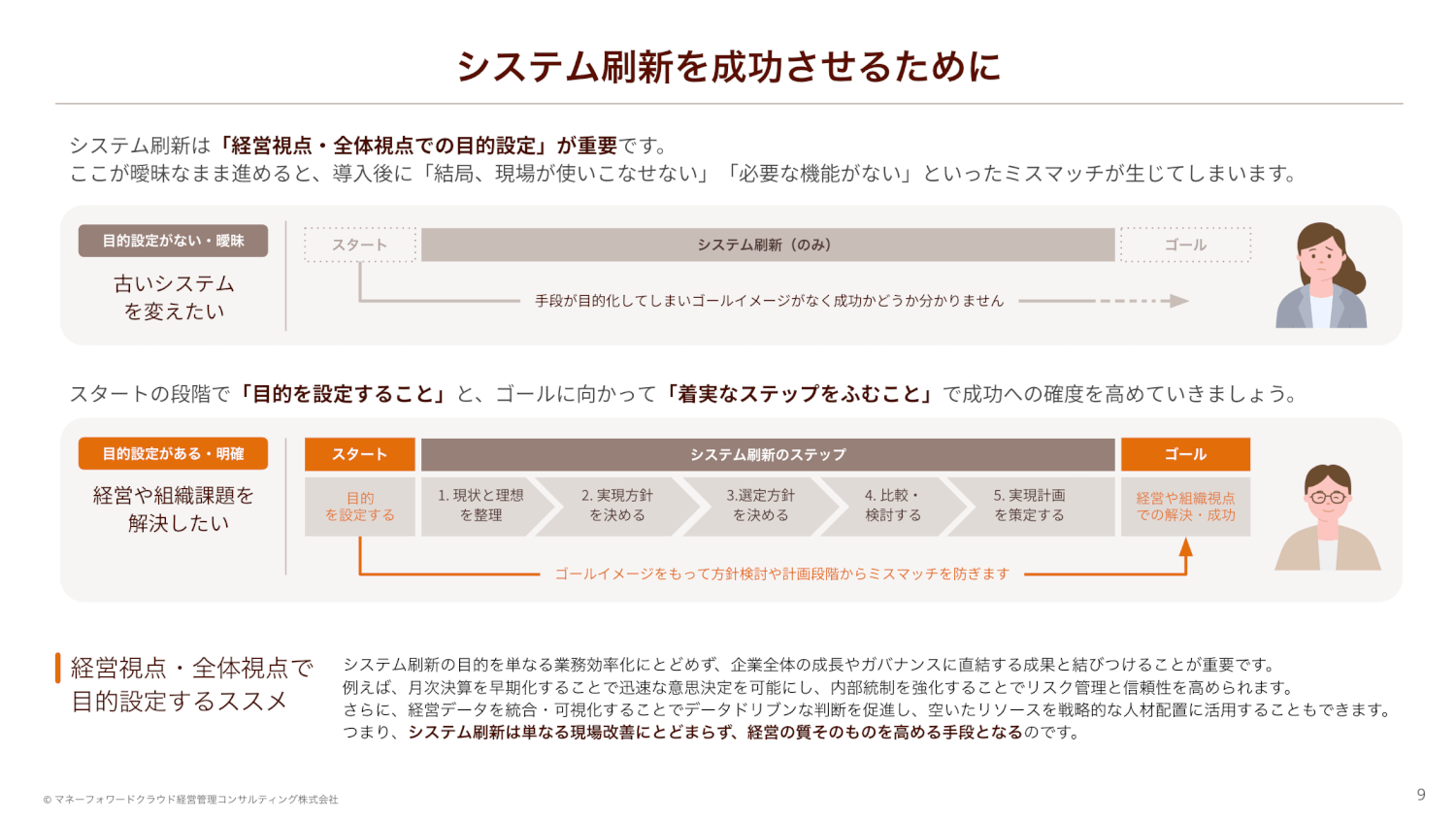

導入の目的が曖昧なまま進めてしまう

システム導入の失敗例としてよくあるのが、「周りもやっているから」といった曖昧な理由で始めてしまうことです。目的がはっきりしていないので、どのシステムが良いのか判断できず、結局は多機能で高価なものを選んでしまいがちです。

- 対策:「単純作業を減らし、顧客対応の時間を増やす」など、具体的な目的を最初に決めましょう。

現場の業務フローや意見を無視してしまう

経営層や一部の部署だけで話を進めてしまい、実際にシステムを使う現場の人たちの意見を聞かないことがあります。その結果、仕事のやり方に合わないシステムが導入され、「前より面倒になった」と不満が出て、使われなくなってしまいます。

- 対策:プロジェクトの初期段階から現場の担当者に参加してもらい、意見をしっかり聞き、システムに反映できるか検討しましょう。

機能が多すぎる・複雑すぎて使いこなせない

「機能は多いほうが安心」と考えて、必要以上に多機能で複雑なシステムを入れてしまうケースです。結局ほとんどの機能は使われず、高い費用だけがかかり続けます。操作が難しいと、覚えるのが大変で、使うのが億劫になってしまうでしょう。

- 対策:自社の目的に必要な機能を見極め、シンプルで使いやすいシステムを選びましょう。

導入後の運用・サポート体制を軽視している

システムを入れたら、あとは勝手にうまくいくわけではありません。運用ルールを決めたり、困ったときの相談窓口を用意したりしておかないと、現場は混乱してしまいます。ベンダーのサポートが不十分で、いざというときに助けてもらえない、というのもよくある失敗です。

- 対策:導入後の運用ルールを決め、サポート体制が手厚いベンダーを選びましょう。

費用対効果の検証が不十分だった

導入にかかる費用ばかりを気にして、その投資によってどれだけの見返りがあるのかを考えないまま進めてしまうケースです。その結果、かけた費用の割に効果が感じられず、「高い買い物だった」と後悔することになりかねません。

- 対策:導入前に費用対効果を計算し、導入後も定期的に効果をチェックしましょう。

システム導入にかかる費用の内訳と相場感

システム導入にどれくらい費用がかかるのか、気になりますよね。ここでは費用の内訳や種類を解説します。

システムの種類別(クラウド・オンプレミス)の費用

- クラウド型:ネット経由で利用するサービス。初期費用を抑えられ、月額料金制が一般的。

- オンプレミス型:自社サーバーで管理する。初期費用は高めだが、柔軟なカスタマイズが可能。

最近は、手軽に始められるクラウド型を選ぶ中小企業が増えています。

主な費用の内訳

システム導入には、ソフト代金の他にもさまざまな費用がかかります。

| 費用の種類 | 内容 |

|---|---|

| 初期費用 | ライセンス購入、導入時の設定作業など |

| 月額利用料 | クラウドサービスの利用料(機能・人数で変動) |

| カスタマイズ費用 | 自社に合わせて機能を改造する費用 |

| 保守・サポート費用 | 障害対応やアップデートなどの費用 |

費用を抑えつつ効果を高めるポイント

コストを抑えるには、工夫も大切です。

- スモールスタート:まずは必要な機能に絞って始め、後から追加する。

- 業務をシステムに合わせる:過度なカスタマイズは費用増の原因。標準機能に合わせて業務を見直す視点も持つ。

- 補助金の活用:国や自治体のIT導入補助金などを調べてみる。

システム導入で社内の協力を得るためのポイント

良いシステムを選んでも、社内の協力がなければ導入はうまくいきません。ここでは、社内の合意形成を進めるコツを解説します。

経営層に響くプレゼンの作り方

経営層が知りたいのは「投資が利益にどうつながるか」です。経営層向きのプレゼンにおいては費用対効果を具体的な数字で示し、導入の価値を伝えましょう。

- 伝えるべきこと:現状の課題、導入の目的、費用と効果、導入しない場合のリスク

現場担当者の不安を解消する説明のコツ

現場の不安をなくし、前向きになってもらう説明が欠かせません。一方的に話すのではなく、対話の姿勢が大切です。

- 導入の背景とメリットを伝える:「あなたの仕事がこう楽になる」と、相手の立場で話す。

- 意見や心配事を聞く場を作る:出てきた不安には、一つひとつ丁寧に対応策を示す。

- 十分なトレーニングとサポートを約束する:安心して使ってもらえる体制があることを伝える。

円滑に進めるコミュニケーション術

導入プロジェクト中は、関係者間の円滑なコミュニケーションが成功の土台です。定期的な進捗会議を開き、状況を共有しましょう。部署の垣根を越えて、ベンダーと現場が直接話す機会を作ることも有効です。

計画的なシステム導入で企業の成長を確かなものにする

システム導入を効果的に進めるには、最初に「何のために導入するのか」という目的を明確にし、現場の実務を理解したうえで必要な機能を整理することが欠かせません。また、高機能なシステムに飛びつくのではなく、自社の業務に合った機能を絞り込んで選ぶことが、使いやすさと定着につながります。

さらに、導入後の運用ルールやサポート体制もあらかじめ整えておくことで、トラブル時の混乱を防げます。費用面では、補助金の活用や段階的な導入によって、初期コストを抑えながら必要な効果を得る工夫も重要です。

システムを導入したら、社内で使いこなされて初めて成果が生まれます。段階を追って着実に進めましょう。

迷わず進めるシステム刷新のポイントは?

「現行システムが業務に合わなくなってきた」「法改正やテレワーク対応に限界を感じる」「属人化や二重入力がなくならない」――こうした課題を抱える企業は少なくありません。

本資料では、システム入れ替えを検討すべきサインや放置によるリスク、成功に導くためのプロセスを整理しました。日々の効率化にとどまらず、持続可能な運用体制やデータ活用基盤を築くためのヒントをご紹介します。

>「迷わず進めるシステム刷新のポイント」の無料ダウンロードはこちら

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

電子帳簿保存法 徹底解説(2025/10 最新版)

電子帳簿保存法は、1998年の制定以降、これまでに何度も改正を重ねてきました。特に直近数年は大きな改正が続いた上に、現在も国税庁による一問一答の追加・改定が続いており、常に最新情報の把握が必要です。

70P以上にわたるボリュームであることから、ダウンロードいただいた方から大好評をいただいている1冊です。

インボイス制度 徹底解説(2024/10 最新版)

インボイス制度は施行後もさまざまな実務論点が浮上し、国税庁によるQ&Aの追加・改訂が続いています。これを受けて、「結局どうすればいいのか、わからなくなってしまった」という疑問の声も多く聞かれるようになりました。

そこで、インボイス制度を改めて整理し、実務上の落とし穴や対応のヒントまで網羅的に解説した最新資料を作成しました。問題なく制度対応できているかの確認や、新人社員向けの教育用など、様々な用途にご活用いただける充実の資料です。

マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料

マネーフォワード クラウド会計Plusは、データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務が効率化できる会計ソフトです。

仕訳承認フローや業務分担にあわせた詳細な権限設定が可能で、内部統制を強化したい企業におすすめです。

マネーフォワード クラウド経費 サービス資料

マネーフォワード クラウド経費を利用すると、申請者も承認者も経費精算処理の時間が削減でき、ペーパーレスでテレワークも可能に。

経理業務はチェック業務や仕訳連携・振込業務の効率化が実現でき、一連の流れがリモートで運用できます。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

会計と簿記の違いとは?資格の種類や業務内容までわかりやすく解説

「会計」と「簿記」、どちらも会社のお金に関わりますが、その違いを正確に説明できるでしょうか。簿記は日々の取引を記録する「記録」であり、会計はその記録をもとに利害関係者へ経営成績や財…

詳しくみるソフトウェア仮勘定の会計処理方法や消費税の取り扱いを解説

ソフトウェア仮勘定とは、長期にわたるソフトウェア開発プロジェクトにおいて、制作に関する費用を計上するための勘定項目です。関連費用をソフトウェア仮勘定として計上することで、会計や税務…

詳しくみる高松市で経理代行サービスを依頼するには?依頼先や対応範囲、費用などを解説

高松市(香川県)で事業を営む方々、日々の経理業務に追われ、本業に集中できないと感じることはないでしょうか。人材の確保や、インボイス制度・電子帳簿保存法といった度重なる法改正への対応…

詳しくみる信用調査(与信調査)とは?必要性や調査方法、結果の判断ポイントについて解説

信用調査(与信調査)とは、取引相手のことを知るための調査です。新規で取引を予定している相手に支払能力があるか知りたい場合などに実施することがあります。 信用調査は、反社会的勢力との…

詳しくみる「e-Gov」って何?その全容と活用法を知っておこう!

e-Gov(イーガブ「電子政府の総合窓口」)とは、政府が運営する行政情報のポータルサイトをいいます。 このe-Govを使えば、オンライン上で行政手続きを行うことができたり、政府の試…

詳しくみる2026年版-会計ソフトとは?代表ソフト一覧!法人・個人別の選び方のコツ

この記事では、代表的な会計ソフト(経理ソフト)や、会計ソフトの種類、主な機能、初心者向けの使い方などを解説します。 会計ソフト探しでよくある疑問・悩み 【法人の方】貸借対照表や損益…

詳しくみる会計の注目テーマ

- 勘定科目 消耗品費

- 国際会計基準(IFRS)

- 会計帳簿

- キャッシュフロー計算書

- 予実管理

- 損益計算書

- 減価償却

- 総勘定元帳

- 資金繰り表

- 連結決算

- 支払調書

- 経理

- 会計ソフト

- 貸借対照表

- 外注費

- 法人の節税

- 手形

- 損金

- 決算書

- 勘定科目 福利厚生

- 法人税申告書

- 財務諸表

- 勘定科目 修繕費

- 一括償却資産

- 勘定科目 地代家賃

- 原価計算

- 税理士

- 簡易課税

- 税務調査

- 売掛金

- 電子帳簿保存法

- 勘定科目

- 勘定科目 固定資産

- 勘定科目 交際費

- 勘定科目 税務

- 勘定科目 流動資産

- 勘定科目 業種別

- 勘定科目 収益

- 勘定科目 車両費

- 簿記

- 勘定科目 水道光熱費

- 資産除去債務

- 圧縮記帳

- 利益

- 前受金

- 固定資産

- 勘定科目 営業外収益

- 月次決算

- 勘定科目 広告宣伝費

- 益金

- 資産

- 勘定科目 人件費

- 予算管理

- 小口現金

- 資金繰り

- 会計システム

- 決算

- 未払金

- 労働分配率

- 飲食店

- 売上台帳

- 勘定科目 前払い

- 収支報告書

- 勘定科目 荷造運賃

- 勘定科目 支払手数料

- 消費税

- 借地権

- 中小企業

- 勘定科目 被服費

- 仕訳

- 会計の基本

- 勘定科目 仕入れ

- 経費精算

- 交通費

- 勘定科目 旅費交通費

- 電子取引

- 勘定科目 通信費

- 法人税

- 請求管理

- 勘定科目 諸会費

- 入金

- 消込

- 債権管理

- スキャナ保存

- 電子記録債権

- 入出金管理

- 与信管理

- 請求代行

- 財務会計

- オペレーティングリース

- 新リース会計

- 購買申請

- ファクタリング

- 償却資産

- リース取引