- 更新日 : 2025年2月20日

領収書は郵送しても大丈夫?経費精算の方法は?

領収書は重要書類ですが、郵送することに対して特に規制はされていません。郵送するときに利用したい方法をいくつか紹介するので、ぜひ参考にしてください。また、領収書を郵送する際に注意する点や経費精算についても見ていきましょう。

目次

領収書は郵送しても大丈夫?

領収書を郵送してはいけないという決まりはありません。ちなみに、現金は現金書留で送ることが日本郵便の決まりです。

商品券やプリペイドカードなどの金券は普通郵便で送ることができますが、一般書留や簡易書留を利用するほうが良いでしょう。書留を選択するとある程度の損害が賠償されるだけでなく、配達の記録も残すことができます。

また、商品券やプリペイドカードは現金ではないため、現金書留は利用できません。ただし、商品券などの金券と一緒に現金を郵送する場合は、現金書留を利用することができます。

領収書も現金ではないため、現金書留は利用できません。また、金券でもないので、損害賠償を請求する事態にもならないでしょう。特別な保証を必要としない場合には、安心して普通郵便で送ることができます。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子帳簿保存法 徹底解説

電子帳簿保存法は、1998年の制定以降、これまでに何度も改正を重ねてきました。特に直近数年は大きな改正が続いた上に、現在も国税庁による一問一答の追加・改定が続いており、常に最新情報の把握が必要です。

70P以上にわたるボリュームであることから、ダウンロードいただいた方から大好評をいただいている1冊です。

経費精算・債務支払システムの最新潮流

業務を効率化するためには、自社に適した経費精算・債務支払システムの導入が不可欠です。

このホワイトペーパーでは、最新の経費精算・債務支払システムの特徴や機能、選び方について詳しく紹介しています。

経費精算システム導入の投資対効果とは

経費精算システムの効果を社内で具体的に説明するためには、どのような整理を行えばよいのでしょうか。

そこで本資料では、経費精算システムの投資対効果算出方法に悩まれている方に向けて、経費精算システム導入によって得られる効果など基本的な概念を解説しつつ、投資対効果の算出方法やシミュレーション例、効果を高めるためのポイント、具体的な事例などをご紹介します。

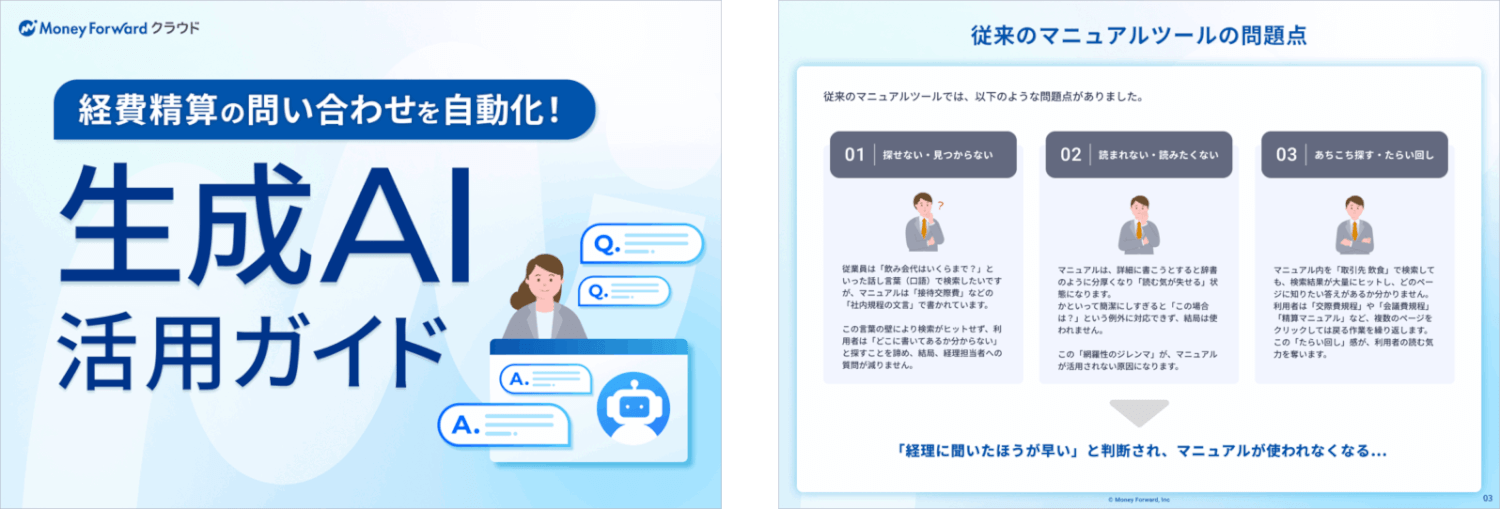

経費精算の問い合わせを自動化!【生成AI活用ガイド】

「タクシー代の申請方法は?」「交際費の上限は?」 マニュアルはあるのに、なぜか経理への問い合わせや申請不備が減らない……。そんな悩みをお持ちではありませんか?

本資料では、生成AIを活用して、誰でも簡単につくれる「経費精算 質問チャットボット」の構築方法を解説します。

プログラミング知識は一切不要。「たった3つのステップ」で、あなたの代わりに24時間365日回答してくれるAIアシスタントを作る方法を、分かりやすくご紹介します。

領収書の郵送方法

領収書の郵送は、普通郵便でも問題ありません。日本郵便でも領収書の郵送方法を特に規定していないため、送料が割安な普通郵便を選択することも可能です。

しかし、領収書のように大切な書類を普通郵便で送るのはマナー違反だと感じる方もいるため、できれば普通郵便以外の方法で送るようにしましょう。領収書の郵送に用いることができる方法としては、次の種類が挙げられます。

- 簡易書留

- レターパック

- 特定記録

- 普通郵便

それぞれの方法の特徴や料金について解説します。

簡易書留

書留とは、引き受けから配達までの過程を記録し、万が一、送付したものが破損したり、届かなかったりしたときに既定の範囲内で実損額の賠償を受け取れる郵便方法です。書留には、一般書留と簡易書留、現金書留の種類がありますが、このうち、領収書の郵送に用いることができるのは一般書留と簡易書留の2種類になります。

簡易書留は、一般書留に比べて、料金が割安な郵便方法です。引き受けから配達までのすべての過程を記録する一般書留とは異なり、簡易書留では引き受けと配達のみを記録します。

また、一般書留では万が一破損などのトラブルがあったときは実損額の賠償を受けることができますが、簡易書留では、賠償として受け取れるのは原則として5万円までの実損額です。領収書自体には金銭的な価値はないため、賠償額が少ない簡易書留でも特に問題は生じないと考えられます。

簡易書留の利用料金は、普通郵便の料金+320円です。一方、一般書留は普通郵便の料金+435円(損害請求額が10万円以下の場合。損害請求できる金額を5万円増やすごとに21円加算)となります。

参考:郵便局 書留

レターパック

レターパックは、A4サイズかつ4kgまでのものであれば全国一律料金で郵送できるサービスです。信書も送れるため、領収書の送付にも適しています。

レターパックの種類は、対面で渡し、受領印を受け取る「レターパックプラス」(全国一律520円)と、郵便受けへの投函で完了する「レターパックライト」(全国一律370円)の2つです。土日祝日いつでも毎日配達するため、急ぎのときにも活用できます。

参考:郵便局 レターパック

特定記録

特定記録とは、郵便局側が引き受けたときに記録し、受領書を発行するため、郵送した記録を残したいときに活用できる方法です。また、インターネット上で配達状況を確認でき、配達完了のメール通知サービスも利用できます。

特定記録では、手渡しではなく郵便受けへの投函で配達完了です。取引先の手を煩わせることなく送付できるといえるでしょう。なお、料金は通常の郵便料金+160円です。

参考:郵便局 特定記録

普通郵便

普通郵便は、引き受け・配達ともに記録の残らない郵送方法です。84円~と料金が安いので、利用しやすいでしょう。

電子領収書の送付

郵送方法ではありませんが、領収書を紙ではなく電子で発行し、メールに添付して送付する方法もあります。送料がかからないこと、瞬時に送付できることなどのメリットがあるだけでなく、5万円以上の取引を記した領収書も収入印紙を貼付しなくても良いため、経費削減にもなる方法です。

また、送付してすぐに電話などで受け取りを確認できます。急ぎのときにも活用できるでしょう。

領収書を郵送する場合は送付状も送ろう

領収書だけ封筒に入れるのはマナー違反だという考え方もあります。領収書を送付するときは、送付状も添えて郵送するほうが良いでしょう。

送付状とは

送付状とは、挨拶や感謝の言葉を記載した手紙です。通常、1枚の紙にまとめて作成します。挨拶などに加え、領収書に記載されている内容を説明することもできるでしょう。

送付状の項目

送付状には、簡単な季節の挨拶の他に、差出人の部署や名前、書類の内訳を書くことが一般的です。同時に複数の領収書を送る場合には、送付状内にそれぞれの領収書の明細を記すと、よりわかりやすくなるでしょう。

また、取引先をおもてなしするイベントや新製品、新サービス、住所・電話番号の変更などの特別な案内や連絡があるときも、送付状に含めることができます。

領収書などの書類を郵送した場合の経費精算はどうする?

郵送にかかった費用は、通信費か荷造運賃のいずれかの勘定科目で仕訳をすることが一般的です。どちらの勘定科目を用いても問題ありませんが、いずれか一つを選んだら、以後は同じ状況下では同じ勘定科目を用いて仕訳をするようにしましょう。

郵便局に持ち込んだ場合

郵便局の窓口で現金で支払った場合は、以下のように仕訳をすることができます。窓口で送料を支払うとレシートを受け取れるため、後で仕訳処理が簡単です。

領収書に加え、商品サンプルなどを入れて小包として送るときは、荷造運賃が適当です。摘要欄にその旨を記載しておきましょう。

ポスト投函した場合

切手を貼って投函する場合は、次のように仕訳をすることができます。また、郵便局などでレターパックをまとめて購入し、後日ポスト投函したときも同様です。

領収書の送付方法を決めておこう

領収書の送付方法には、郵便局のサービスを利用する方法と、電子領収書として発行し、メールに添付して送付する方法があります。郵便局を利用するときは、受け取り時に記録するか、万が一のときに損害賠償請求を行うか、受取人に直接手渡しするかによってサービスの種類を選びましょう。あらかじめ送る方法を決めておくと便利です。

また、電子領収書で送付するときは、電話などで送達確認をするとより安心して利用できるかもしれません。

【期間限定】会計ソフト移行で最大70万円ポイント還元!

オンプレミス型・インストール型をご利用の企業様へ。 移行作業をプロに任せる「導入支援サービス(サクセスプラン)」の費用相当額が、最大70万円分ポイント還元されるお得なキャンペーンを実施中です。

経費精算・小口現金担当者や経理担当者の方向けに、マネーフォワードでは「Excel関数集35選まとめブック」をご用意しています。

Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しているので、ぜひ無料ダウンロードしてご活用ください。

よくある質問

領収書は郵送で送れる?

送っても問題はないが、取引先によっては普通郵便をマナー違反と感じることもあります。万が一に備えて、配達記録が残る方法で送るほうが良いでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。

領収書の郵送方法は?

簡易書留やレターパック、特定記録などを利用できます。送るときには送付状を添えると丁寧な印象です。電子領収書で発行するときはメール添付で送付します。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

経費精算で発生する不正とは?不正事例や防止策も解説

経費精算の不正には、経費の水増し請求や架空請求などがあります。不正が行われると、取引先や顧客からの信用低下や経営への影響などが懸念されるため、体制強化やシステムの導入など、不正防止…

詳しくみる経費精算にタイムスタンプを利用する方法は?発行の流れや必要要件を解説

経費精算におけるタイムスタンプは、電子データの正確性と信頼性を保証するための重要な存在です。タイムスタンプの付与は電子帳簿保存法における保存要件のひとつであるため、正しく理解する必…

詳しくみるクレジットカードを経費精算に利用するには?仕訳や法人カードのメリットも解説

事業に関連する支出のクレジットカード払いは、経費精算が可能です。ただし、個人用クレジットカードで支払う場合、従業員が費用を立て替える必要があります。従業員と経理担当者の負担を減らす…

詳しくみる経費精算のトレンドは?経理業務にまつわる最新の動向を解説

経費精算のトレンドは、デジタル化や法改正に伴い急速に進化しています。特に、経費精算システムの導入やAI技術の活用が注目されています。これらのトレンドを理解し、適切に対応することが企…

詳しくみる経費精算を楽にする方法は?経費精算システムのメリットや選び方も解説

経費精算を楽にするためには、経費精算システムを導入することが不可欠です。「どんな経費精算システムを導入すればよいかがわからない」「経費精算システム導入のメリットは?」という悩みを持…

詳しくみる経費精算で税金はどう扱う?節税のポイントや課税・非課税の対象を解説

経費精算における税金を正しく理解すると、適切に処理ができるため、節税にもつながります。ただし、経費精算には支出の内容に応じた課税と非課税の判断や、消費税の仕入税額控除など、注意する…

詳しくみる会計の注目テーマ

- 勘定科目 消耗品費

- 国際会計基準(IFRS)

- 会計帳簿

- キャッシュフロー計算書

- 予実管理

- 損益計算書

- 減価償却

- 総勘定元帳

- 資金繰り表

- 連結決算

- 支払調書

- 経理

- 会計ソフト

- 貸借対照表

- 外注費

- 法人の節税

- 手形

- 損金

- 決算書

- 勘定科目 福利厚生

- 法人税申告書

- 財務諸表

- 勘定科目 修繕費

- 一括償却資産

- 勘定科目 地代家賃

- 原価計算

- 税理士

- 簡易課税

- 税務調査

- 売掛金

- 電子帳簿保存法

- 勘定科目

- 勘定科目 固定資産

- 勘定科目 交際費

- 勘定科目 税務

- 勘定科目 流動資産

- 勘定科目 業種別

- 勘定科目 収益

- 勘定科目 車両費

- 簿記

- 勘定科目 水道光熱費

- 資産除去債務

- 圧縮記帳

- 利益

- 前受金

- 固定資産

- 勘定科目 営業外収益

- 月次決算

- 勘定科目 広告宣伝費

- 益金

- 資産

- 勘定科目 人件費

- 予算管理

- 小口現金

- 資金繰り

- 会計システム

- 決算

- 未払金

- 労働分配率

- 飲食店

- 売上台帳

- 勘定科目 前払い

- 収支報告書

- 勘定科目 荷造運賃

- 勘定科目 支払手数料

- 消費税

- 借地権

- 中小企業

- 勘定科目 被服費

- 仕訳

- 会計の基本

- 勘定科目 仕入れ

- 経費精算

- 交通費

- 勘定科目 旅費交通費

- 電子取引

- 勘定科目 通信費

- 法人税

- 請求管理

- 勘定科目 諸会費

- 入金

- 消込

- 債権管理

- スキャナ保存

- 電子記録債権

- 入出金管理

- 与信管理

- 請求代行

- 財務会計

- オペレーティングリース

- 新リース会計

- 購買申請

- ファクタリング

- 償却資産

- リース取引

.png)