- 更新日 : 2025年2月20日

出張予定表の書き方は?テンプレをもとに注意点を解説

出張予定表は、従業員の出張の工程を把握するのに適した書類です。出張予定表に決まった様式はありませんが、一般的にどのような内容を記載するのか、出張予定表の書き方や注意点を解説します。出張予定表のテンプレートのリンクも記載していますのでダウンロードしてご利用ください。

目次

出張予定表とは?

出張予定表は、会社の業務として発生する出張の日程や行程を表す計画表のようなものです。

出張予定表を作成する目的

出張予定表は、出張を予定している社員が、会社に出張のスケジュールを報告する目的で作成する書類です。

出張予定表には一般的に、出張の日程や訪問先、出張期間、移動方法やルートなどを記載するため、その出張が妥当なものか会社側が判断する材料にもなります。出張予定表の計画が適さない場合、会社は出張の日程が来る前に計画の変更を促すなどの対応ができます。

出張予定表を作成するケース

出張予定表は、「○日○○時の客先訪問に間に合うように○○日の○○時に新幹線で移動する」などのように、出張の行程に重点を置いた計画書です。出張時のスケジュールが詳しく記載されることから、出張の正当性を裏付ける書類にもなります。出張が多い会社などで活用されます。

出張予定表と出張申請書との違い

出張予定表に似た書類に、出張申請書があります。出張申請書も出張に関連する書類ですが、出張予定表よりも経費面を重視した内容の書類である点が異なります。出張申請書をもとに仮払金の支給が行われることもあるため、出張予定表よりも移動方法や移動ルート、宿泊先、出張にかかる経費などを細かく記載する様式のものが多いです。

会社によっては、出張予定表と出張申請書を分けずに、出張申請書(出張予定申請書)などとして、まとめて管理することもあります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子帳簿保存法 徹底解説

電子帳簿保存法は、1998年の制定以降、これまでに何度も改正を重ねてきました。特に直近数年は大きな改正が続いた上に、現在も国税庁による一問一答の追加・改定が続いており、常に最新情報の把握が必要です。

70P以上にわたるボリュームであることから、ダウンロードいただいた方から大好評をいただいている1冊です。

経費精算・債務支払システムの最新潮流

業務を効率化するためには、自社に適した経費精算・債務支払システムの導入が不可欠です。

このホワイトペーパーでは、最新の経費精算・債務支払システムの特徴や機能、選び方について詳しく紹介しています。

経費精算システム導入の投資対効果とは

経費精算システムの効果を社内で具体的に説明するためには、どのような整理を行えばよいのでしょうか。

そこで本資料では、経費精算システムの投資対効果算出方法に悩まれている方に向けて、経費精算システム導入によって得られる効果など基本的な概念を解説しつつ、投資対効果の算出方法やシミュレーション例、効果を高めるためのポイント、具体的な事例などをご紹介します。

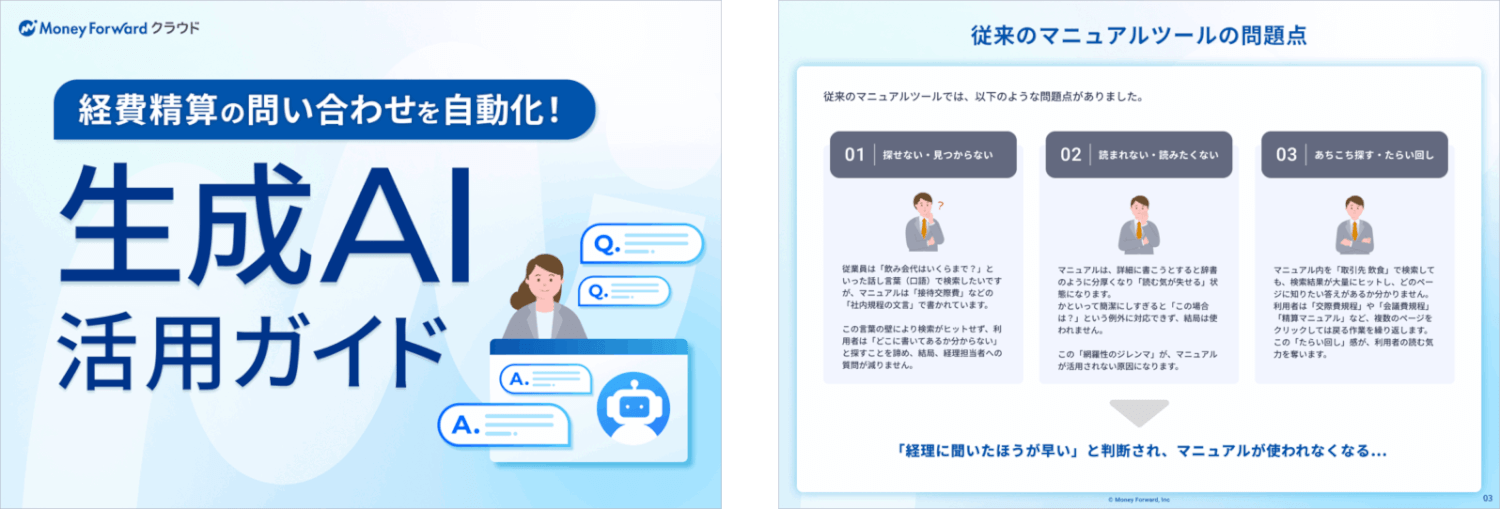

経費精算の問い合わせを自動化!【生成AI活用ガイド】

「タクシー代の申請方法は?」「交際費の上限は?」 マニュアルはあるのに、なぜか経理への問い合わせや申請不備が減らない……。そんな悩みをお持ちではありませんか?

本資料では、生成AIを活用して、誰でも簡単につくれる「経費精算 質問チャットボット」の構築方法を解説します。

プログラミング知識は一切不要。「たった3つのステップ」で、あなたの代わりに24時間365日回答してくれるAIアシスタントを作る方法を、分かりやすくご紹介します。

出張予定表のテンプレート・ひな形

下記テンプレートページでは、Excelの出張予定表のテンプレートをシンプルなものから明細を細かく記載できるものまで複数のバージョンで提供しています。ダウンロードは無料で、ダウンロードしてそのまま入力して使用したり、印刷して従業員に配布したりすることができますので、ぜひご活用ください。

出張予定表の書き方

一般的に、出張予定表には次のような項目を記載していくことになります。

申請日(提出日)

申請日(提出日)は、出張予定表を作成して、上司に出張予定表を提出する日を表します。

出張する社員の情報

誰が出張に行くのか、出張する社員の氏名と所属を記載します。

出張先や出張の目的

出張先(得意先などの訪問先)を具体的に記載し、何のために出張をするのかその目的を記載します。出張先で面会する担当者が決まっている場合は、担当者の役職や氏名などの記載があるとわかりやすいです。

出張期間

どのくらいの期間出張することになるのか、移動の期間も含めて出張期間を記載します。

出張行程

移動のスケジュールや出張先でのスケジュールなど、出張の行程がわかるように記載します。

宿泊先(宿泊が含まれる場合)

出張時に宿泊を伴うケースでは、宿泊先の名称のほか、何かあったときに連絡がとれるように宿泊施設の連絡先などを記載します。

出張予定表を書く際の注意点

出張予定表は、その出張が必要なものであるか、出張のスケジュールが妥当なものであるか、会社側で確認するための書類です。そのため、出張予定表の記載項目の中でも、出張の目的や出張の行程はできるだけ具体的に記載するのが望ましいです。

例えば出張の目的では、「◯◯研修のため」「新規販売ルート開拓のため」「○○のトラブル対応のため」など、出張の目的がひと目ではっきりとわかるように記載します。

出張の行程についてもわかる範囲で、「◯月◯日の○○時~○○時にA社訪問」など具体的に記載するとよいです。

出張予定表と出張申請書を兼ねる書類を提出する場合は、出張行程のほか、移動ルートや移動費、宿泊費、そのほかの経費など、必要な経費も計算したうえで記載するようにします。

必要な項目を押さえて出張予定表を作成しよう

出張予定表は、出張前にスケジュールを会社に報告するための書類です。出張が妥当なものか、後々証拠書類になることもありますので、出張予定表を作成する際はできるだけ詳しく記載するのがよいでしょう。特に、目的や行程の部分は明確に記載することをおすすめします。

経費精算・小口現金担当者や経理担当者の方向けに、マネーフォワードでは「Excel関数集35選まとめブック」をご用意しています。

Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しているので、ぜひ無料ダウンロードしてご活用ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

松山市で経理代行サービスを依頼するには?依頼先や対応範囲、費用などを解説

松山市(愛媛県)で事業を営む方々、日々の経理業務に追われ、本業に集中できないと感じることはないでしょうか。人材の確保や、インボイス制度・電子帳簿保存法といった度重なる法改正への対応は、特に中小企業や個人事業主にとって大きな負担となりがちです…

詳しくみる固定資産管理システムとは?メリットや選び方、サービス例9選を紹介

固定資産管理は、減価償却や税務と密接に関わる複雑な業務です。Excelをはじめとする手作業での管理は誤りや属人化のリスクがあり、多くの担当者が課題を抱えています。こうした悩みを解決するのが固定資産管理システムです。 本記事では、固定資産管理…

詳しくみる免税事業者は消費税を請求していいのか?個人事業主の場合も解説

間接税である消費税は、事業者が消費者から預かって納税するものです。ところで、事業者の中には消費税の納税を免除されている免税事業者があります。消費税の納税義務のない免税事業者は、消費税を請求できないのでしょうか? 本記事では、免税事業者におけ…

詳しくみる連結貸借対照表の利益剰余金の求め方とは?手順をわかりやすく解説

連結貸借対照表の利益剰余金とは、資本連結がある企業グループが生んだ利益を積み立てた金額のことを意味します。通常の会計処理でも利益剰余金は純資産として処理しますが、連結会計をする場合は複雑な計算処理が必要となります。 今回は、連結貸借対照表の…

詳しくみる会計業務とは?業務内容と流れを解説 経理・財務との違いも

「会計業務」と、「経理」や「財務」との違いについて、なんとなく認識している人が多いのではないでしょうか。この記事では、その「なんとなく」を明確にわかりやすく解説します。会計業務の基本はもちろんのこと、必要となるスキルやリモートワークの可能性…

詳しくみる高松市で経理代行サービスを依頼するには?依頼先や対応範囲、費用などを解説

高松市(香川県)で事業を営む方々、日々の経理業務に追われ、本業に集中できないと感じることはないでしょうか。人材の確保や、インボイス制度・電子帳簿保存法といった度重なる法改正への対応は、特に中小企業や個人事業主にとって大きな負担となりがちです…

詳しくみる会計の注目テーマ

- 勘定科目 消耗品費

- 国際会計基準(IFRS)

- 会計帳簿

- キャッシュフロー計算書

- 予実管理

- 損益計算書

- 減価償却

- 総勘定元帳

- 資金繰り表

- 連結決算

- 支払調書

- 経理

- 会計ソフト

- 貸借対照表

- 外注費

- 法人の節税

- 手形

- 損金

- 決算書

- 勘定科目 福利厚生

- 法人税申告書

- 財務諸表

- 勘定科目 修繕費

- 一括償却資産

- 勘定科目 地代家賃

- 原価計算

- 税理士

- 簡易課税

- 税務調査

- 売掛金

- 電子帳簿保存法

- 勘定科目

- 勘定科目 固定資産

- 勘定科目 交際費

- 勘定科目 税務

- 勘定科目 流動資産

- 勘定科目 業種別

- 勘定科目 収益

- 勘定科目 車両費

- 簿記

- 勘定科目 水道光熱費

- 資産除去債務

- 圧縮記帳

- 利益

- 前受金

- 固定資産

- 勘定科目 営業外収益

- 月次決算

- 勘定科目 広告宣伝費

- 益金

- 資産

- 勘定科目 人件費

- 予算管理

- 小口現金

- 資金繰り

- 会計システム

- 決算

- 未払金

- 労働分配率

- 飲食店

- 売上台帳

- 勘定科目 前払い

- 収支報告書

- 勘定科目 荷造運賃

- 勘定科目 支払手数料

- 消費税

- 借地権

- 中小企業

- 勘定科目 被服費

- 仕訳

- 会計の基本

- 勘定科目 仕入れ

- 経費精算

- 交通費

- 勘定科目 旅費交通費

- 電子取引

- 勘定科目 通信費

- 法人税

- 請求管理

- 勘定科目 諸会費

- 入金

- 消込

- 債権管理

- スキャナ保存

- 電子記録債権

- 入出金管理

- 与信管理

- 請求代行

- 財務会計

- オペレーティングリース

- 新リース会計

- 購買申請

- ファクタリング

- 償却資産

- リース取引

.png)