- 作成日 : 2025年8月19日

中小企業の購買管理システムの選び方や注意点、エクセルでのやり方も解説

中小企業の購買業務は、エクセルや紙での管理が多く、手間やミス、コスト増の原因となっています。購買管理システムを導入すれば、発注から支払いまでの流れを一元化でき、業務がスムーズになります。この記事では、中小企業が購買管理システムを導入する際のメリット、費用、選び方、注意点をわかりやすく解説します。

目次

中小企業の購買管理とは?

中小企業の購買管理とは、会社で必要な物品やサービスを、適切なタイミングで、適正な価格で、信頼できる取引先から調達する一連の業務です。具体的には以下のような業務が含まれます。

これらの業務を効率的に行うために活用されているのが、購買管理システムです。紙やExcelによる処理に比べ、業務の正確性とスピードを高めるためのツールとして注目されています。

中小企業における購買管理業務の課題

中小企業では、購買管理が手作業中心で非効率になっていることが多く、ミスやコストの増加につながります。ここでは、現場でよく見られる代表的な4つの課題を紹介します。

手作業が中心で業務に時間がかかる

多くの中小企業では、発注書の作成や承認、管理を紙やExcelで行っています。入力や転記ミスが発生しやすく、書類を回すだけでも時間がかかります。担当者が不在だと処理が止まることもあり、業務全体のスピードが落ちてしまいます。

購買データが分散し全体像が見えにくい

部署ごとに別々に発注を行っている場合、何がどれだけ購入されているか全社的に把握するのが困難になります。同じものを複数の業者から別の価格で買っていたり、在庫が過剰・不足したりといったムダが起きやすくなります。

承認フローが不明確

誰がどの権限で発注しているかが明確でないと、個人判断による購買や、私的利用などのリスクが発生します。紙やメールでバラバラに処理していると履歴も追いづらく、問題発生時に原因の特定が難しくなります。

経理処理の負担が大きい

購買が発生するたびに請求書の確認や仕訳入力が必要になり、経理の負担が大きくなります。手作業が多いためミスも起こりやすく、月末月初に作業が集中して残業につながるケースもあります。会計システムと連携していないと二重入力の手間も発生します。

中小企業が購買管理システムを導入するメリット

中小企業が購買管理システムを導入することで、日々の業務の負担が大幅に軽減され、コスト面や情報管理の精度も改善されます。

業務の自動化で作業時間を大幅に削減できる

購買管理システムは、見積取得から発注、納品、支払いまでの流れを自動化します。たとえば、発注書をワンクリックで作成できたり、承認フローをシステム内で完結できたりします。紙やメールで行っていたやり取りが不要になるため、作業時間を大きく短縮できます。

コストの無駄を減らし、適正な価格での購入が可能になる

システムには過去の購買履歴が蓄積されるため、「どのサプライヤーから、何をいくらで購入してきたか」がすぐに確認できます。この情報を活用すれば、価格交渉の材料になり、同じ品目をまとめて発注することでコストを抑えることも可能です。複数の見積もりを簡単に比較できる機能も、多くのシステムに備わっています。

購買状況がリアルタイムで把握できる

購買管理システムを使えば、誰が、いつ、どこに、何を、いくらで発注したかをリアルタイムで確認できます。部署をまたいだ購買状況も一目で把握できるため、重複発注や過剰在庫を防ぐことができます。経営層も全体の支出状況を把握しやすくなり、判断のスピードが上がります。

内部統制が強化され、承認ルールも明確になる

承認フローをシステムで設定しておけば、事前に決めたルールに沿って購買が行われます。これにより、担当者が勝手に発注することができず、不正のリスクが抑えられます。また、すべての操作履歴が記録されるため、万が一問題が起きても、原因の特定や経緯の確認がしやすくなります。

経理業務との連携で二重入力を防げる

会計システムと連携することで、購買情報がそのまま経理データとして活用できるようになります。これにより、請求書の確認や仕訳入力が自動化され、ミスや手間が大幅に削減されます。月末の経理処理も効率化され、経理担当者の負担軽減につながります。

購買管理システムの主な機能

中小企業が購買管理システムを選ぶ際に、具体的にどのような機能が備わっているかを確認しましょう。自社の業務に合った機能があるかどうかで、導入後の効果が大きく変わります。

購買申請・承認機能

この機能は、各部署や従業員からの購買依頼をシステム上で受け付け、必要な承認を得るためのものです。申請者は、必要な物品やサービス、数量、希望納期などをシステムに入力します。その後、設定された承認フロー(例えば、上長承認、部門長承認、経理承認など)に従って、関係者がシステム上で承認を行います。電子化された承認フローにより、紙の申請書を回覧する手間がなくなり、承認までの時間を大幅に短縮できます。また、誰がいつ承認したかの履歴がシステムに残り、不正な購買を防ぐことにもつながります。

見積もり取得・比較機能

物品やサービスを調達する際、複数のサプライヤーから見積もりを取り、比較検討することはコスト削減に欠かせません。この機能では、システムから複数のサプライヤーに見積もり依頼を送信し、届いた見積もりをシステム上で一元的に管理できます。各サプライヤーの見積もり情報を並べて比較できるため、価格だけでなく、納期や品質、支払い条件などを総合的に判断し、最適なサプライヤーを効率的に選定できます。手作業での見積もり比較に比べて、時間と手間を削減し、より客観的な判断をサポートします。

発注・契約管理機能

発注機能は、決定したサプライヤーに対してシステムから正式な発注書を作成・送信するものです。発注書はシステム上で自動生成されることが多く、ミスを減らせます。また、過去の発注履歴を参照しながら簡単に再発注することも可能です。契約管理機能では、サプライヤーとの長期契約や個別の契約情報をシステムに登録し、契約期間や更新時期、支払い条件などを管理できます。これにより、契約漏れや更新忘れを防ぎ、適切なサプライヤー管理をサポートします。

検収・支払い管理機能

納品された物品やサービスが発注通りであるかを確認する検収作業も、システムで行えます。納品情報をシステムに入力し、発注内容と突き合わせることで、過不足や不具合がないかを確認します。検収が完了すると、その情報が支払いプロセスに連携されます。支払い管理機能では、請求書の内容と検収情報を照合し、支払いが適切であることを確認します。支払期日の管理や、会計システムへの自動連携により、経理担当者の手間を減らし、支払い遅延や二重払いを防ぐことにつながります。

サプライヤー管理機能

サプライヤー管理機能は、取引のあるサプライヤーの情報を一元的に管理するものです。サプライヤーの基本情報(会社名、連絡先、担当者など)はもちろんのこと、過去の取引実績、評価、契約条件などをシステムに登録します。これにより、必要なサプライヤー情報をすぐに検索でき、取引実績に基づいた評価や、将来のサプライヤー選定に役立てることができます。特定のサプライヤーへの依存度を確認したり、新たなサプライヤー開拓の参考にしたりすることも可能です。

レポート・分析機能

システムに蓄積された購買データは、経営判断のための貴重な情報源となります。レポート・分析機能では、これらのデータを集計・分析し、様々な角度からのレポートを自動で作成できます。例えば、月別の購買額推移、品目別の購買コスト、サプライヤー別の購買実績、部署別の支出状況などをグラフや表で視覚的に把握できます。これらのレポートを活用することで、無駄な支出を発見し、コスト削減策を検討したり、購買戦略を立案したりする際に役立ちます。

中小企業の購買管理システムの選び方

中小企業が購買管理システムを選ぶ際には、自社の状況に合わせた最適なシステムを見つけることが大切です。機能、費用、使いやすさなど、いくつかのポイントを踏まえて検討しましょう。

自社の課題と目的を明確にする

システムを選ぶ前に、まずは自社の購買管理業務でどのような課題があり、システム導入によって何を解決したいのかを具体的に洗い出しましょう。例えば、「発注書作成に時間がかかっている」「購買データが散らばっていて全体像が見えない」「経理処理が手作業で大変」といった課題を明確にすることで、システムに求める機能が定まってきます。目的がはっきりしていれば、不必要な機能に費用をかけず、本当に必要な機能が備わったシステムを選べるようになります。

クラウド型かオンプレミス型かを決める

先述の通り、中小企業には一般的にクラウド型が推奨されます。初期費用を抑えたい、IT管理に手間をかけたくない場合はクラウド型を選びましょう。自社でサーバーを管理したい、極めて高度なカスタマイズが必要、特定のセキュリティ要件があるといった場合はオンプレミス型も選択肢になりますが、その場合は導入・運用コストが大幅に高くなることを考慮する必要があります。多くの場合は、クラウド型で十分な機能と利便性を享受できます。

必要な機能が備わっているか確認する

システムには様々な機能がありますが、すべてが必要とは限りません。自社の購買業務フローを把握し、以下の基本的な機能が網羅されているかを確認しましょう。

- 見積もり依頼・取得機能:複数のサプライヤーから見積もりをスムーズに取得し、比較できるか。

- 発注書作成・承認機能:電子的な発注書の作成、承認フローの自動化ができるか。

- 検収・支払い管理機能:納品された品物の検収、請求書の突き合わせ、支払い状況の管理ができるか。

- サプライヤー管理機能:サプライヤー情報を一元管理し、過去の取引履歴などを確認できるか。

- レポート・分析機能:購買データを集計し、レポートとして出力したり、分析したりできるか。

これらの基本機能に加え、自社に特有のニーズがある場合は、その機能も備わっているかを確認しましょう。例えば、在庫管理機能や契約管理機能が必要かどうかなどです。

既存システムとの連携性をチェックする

現在利用している会計システムや販売管理システムなどと、導入を検討している購買管理システムが連携できるか確認します。連携できれば、データの二重入力の手間がなくなり、業務効率が格段に上がります。API連携やCSVファイルでのインポート・エクスポートなど、どのような形で連携できるのかを事前に確認し、スムーズなデータ連携が期待できるシステムを選びましょう。

無料トライアルを活用する

多くの購買管理システムが無料トライアル期間を提供しています。この期間を積極的に活用し、実際にシステムを操作してみましょう。自社の実際の購買業務を想定して、システムがどれだけ使いやすいか、求めている機能がスムーズに動作するかなどを確認します。可能であれば、複数の従業員にも試してもらい、意見を聞くことで、より客観的な評価ができます。使いやすさや画面の見やすさは、日々の業務でシステムを定着させる上で非常に大切な要素です。

中小企業が購買管理システムを導入する際の注意点

購買管理システムを導入する際には、いくつか注意すべき点もあります。これらを事前に把握しておくことで、導入後のトラブルを避け、スムーズな運用につなげることができます。

予算を費用対効果で考える

購買管理システムの導入費用は、中小企業にとって決して安い買い物ではありません。しかし、単に費用が高いか安いかだけで判断するのではなく、導入によって得られる費用対効果を考えるようにしましょう。例えば、月額費用が多少高くても、それによって年間で削減できるコストや、業務効率化によって生まれる時間、ミスの削減による損失防止などを総合的に評価することが大切です。長期的な視点で、投資に見合うリターンがあるかを検討しましょう。

一度にすべてを変えようとしない

システム導入に際して、一度にすべての業務や部署で完璧な運用を目指そうとすると、かえって混乱を招くことがあります。まずは、比較的シンプルな購買業務からシステムを利用し始めたり、一部の部署から試験的に導入したりするなど、段階的に進めることをおすすめします。スモールスタートで成功体験を積み重ね、慣れてきたところで対象範囲を広げていくことで、従業員の負担を減らし、スムーズな移行を促すことができます。

サプライヤーとの連携も視野に入れる

購買管理システムによっては、サプライヤー側から見積もりや納品状況を入力できる機能を持つものもあります。このような機能を活用することで、サプライヤーとの情報共有がスムーズになり、双方の業務効率が向上します。導入を検討する際には、サプライヤーとの連携機能があるか、また、その利用がサプライヤーにとって負担にならないかといった点も考慮に入れると良いでしょう。サプライヤーとの協力体制を築くことは、調達プロセスの効率化に貢献します。

請求書の受領や保管、支払いのフローを効率化する方法

マネーフォワード クラウド債務支払は請求書の受取や管理、支払いに関わる業務を効率化するクラウド型債務管理システムです。

インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応可能で、今後の法令対応に必要な機能も順次対応していきます。

①受領した請求書を自動で電子保存

紙やメールなど、あらゆる形式で受領した請求書をオンラインで一元管理でき、請求書データから「支払先」「支払期日」「請求金額」など様々な情報を自動で読み取れます。

特に、受け取った請求書に記載された「適格請求書発行事業者登録番号」を国税庁が公表しているデータベースと照合し、登録番号が国税庁に登録されているかを自動で判定できます。ひとつのサービス内で確認作業が完結するので、適格請求書の判定業務を効率化できます。

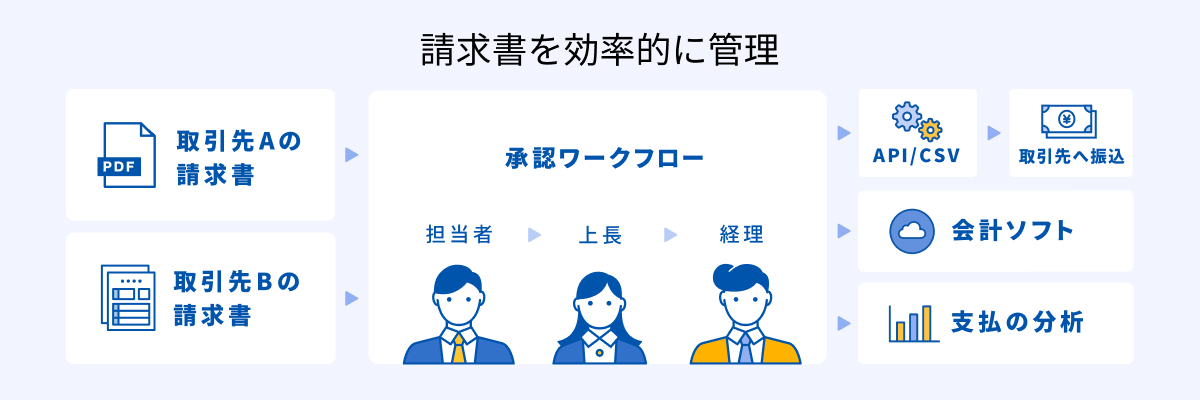

②自社に合ったワークフローの構築

自社の購買フローに沿った申請フォームを作成できます。「一定金額以上は役職者の承認を得る」などの条件分岐にも対応。

支払い時に事前の申請と紐づけ、事前申請から支払いまでの一元管理を実現します。

③支払調書の作成

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成し、PDFやe-Tax向けのCSVファイルを出力できます。

支払調書を作成するためだけに支払い情報を管理する必要はなく、取引先から受け取った請求書の内容を入力した「支払い依頼申請」のデータが作成のもとになります。また、提出対象かどうかを自動で判別して集計できるため、限られた時間でも効率的に支払調書を作成できます。

支払調書作成機能について、詳しくは以下をご覧ください。

マネーフォワード クラウドで支払調書作成は自動化できる!Excel集計から解放される方法とは?

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

中小企業の関連記事

新着記事

資金繰り管理が上手くできない企業の3つの特徴

「今の従業員はモノを売ってそれで終わりと思っている。」これは私が社長から聞いた言葉です。 実際このような従業員の方が多いのが実情ではないでしょうか?売りっぱなしではだめ。 きっちり…

詳しくみる法人にかかる税金の種類一覧!税率や計算シミュレーション、赤字でも発生する税金などを解説

会社設立や決算において、経営者が頭を悩ませるのが税金です。法人税は、国に納めるものや地方自治体に納めるものなど、複数の種類で構成されています。 この記事では、法人が納めるべき税金の…

詳しくみる法人税の税率は何パーセント?最高税率や中小企業の特例、実効税率、具体的な計算まで解説

法人税の税率は原則として23.2%で、資本金1億円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されます。しかし、経営において重要なのは、法人税だけでなく地方税などをすべて含めた実効税率…

詳しくみる購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説

購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら…

詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説

企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説…

詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説

2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だった…

詳しくみる会計の注目テーマ

- 勘定科目 消耗品費

- 国際会計基準(IFRS)

- 会計帳簿

- キャッシュフロー計算書

- 予実管理

- 損益計算書

- 減価償却

- 総勘定元帳

- 資金繰り表

- 連結決算

- 支払調書

- 経理

- 会計ソフト

- 貸借対照表

- 外注費

- 法人の節税

- 手形

- 損金

- 決算書

- 勘定科目 福利厚生

- 法人税申告書

- 財務諸表

- 勘定科目 修繕費

- 一括償却資産

- 勘定科目 地代家賃

- 原価計算

- 税理士

- 簡易課税

- 税務調査

- 売掛金

- 電子帳簿保存法

- 勘定科目

- 勘定科目 固定資産

- 勘定科目 交際費

- 勘定科目 税務

- 勘定科目 流動資産

- 勘定科目 業種別

- 勘定科目 収益

- 勘定科目 車両費

- 簿記

- 勘定科目 水道光熱費

- 資産除去債務

- 圧縮記帳

- 利益

- 前受金

- 固定資産

- 勘定科目 営業外収益

- 月次決算

- 勘定科目 広告宣伝費

- 益金

- 資産

- 勘定科目 人件費

- 予算管理

- 小口現金

- 資金繰り

- 会計システム

- 決算

- 未払金

- 労働分配率

- 飲食店

- 売上台帳

- 勘定科目 前払い

- 収支報告書

- 勘定科目 荷造運賃

- 勘定科目 支払手数料

- 消費税

- 借地権

- 中小企業

- 勘定科目 被服費

- 仕訳

- 会計の基本

- 勘定科目 仕入れ

- 経費精算

- 交通費

- 勘定科目 旅費交通費

- 電子取引

- 勘定科目 通信費

- 法人税

- 請求管理

- 勘定科目 諸会費

- 入金

- 消込

- 債権管理

- スキャナ保存

- 電子記録債権

- 入出金管理

- 与信管理

- 請求代行

- 財務会計

- オペレーティングリース

- 新リース会計

- 購買申請

- ファクタリング

- 償却資産

- リース取引