- 作成日 : 2025年8月19日

購買管理システムのメリットは?主な機能やタイプ、選び方を解説

購買管理システムとは、企業が物品やサービスを調達する一連の流れを一元管理し、業務を効率化するITツールです。発注、納品、検収、支払いまでの各工程を可視化・自動化することで、ミスの防止やコストの最適化を図れます。本記事では、購買管理の基本から、システムの機能、導入メリット、費用の相場と選び方までをわかりやすく解説します。

目次

購買管理システムとは?

購買管理システムは、企業が物品やサービスを調達するプロセスを一元的に管理し、効率化するためのITツールです。発注から納品、検収、支払いまでの流れをシステム上で完結できるため、業務の無駄を減らし、コスト削減やガバナンスの強化につながります。

例えば、次のような機能が実務の負担軽減に役立ちます。

- 見積・発注・納品情報が紐づいて管理され、二重発注や確認漏れを防止

- 承認フローをシステムに組み込むことで、不正な発注やミスを防止

- 全社共通の画面で情報を管理し、リアルタイムな在庫状況や支出額を把握可能

購買管理システムは、調達に関する意思決定を支える実践的なインフラとして機能します。

そもそも購買管理とは

購買管理とは、企業が必要とする物品やサービスを、適切な価格・品質・数量・タイミングで調達する一連の業務を指します。この管理がうまくいけば、企業の生産性向上や利益確保に結びつきます。

購買管理の主な目的は、以下の3点です。

- コスト削減:不要な購入や高額な調達を避け、最適な価格で物品やサービスを手に入れることで、企業の支出を抑えます。例えば、複数のサプライヤーから見積もりを取り比較検討したり、まとめ買いによる割引を活用したりします。

- 品質の確保:調達する物品やサービスの品質が企業の求める水準を満たしていることを確実にします。不良品の発生を減らし、製品やサービスの品質維持に役立ちます。例えば、サプライヤーの選定時に品質基準を明確に定め、定期的な評価を行います。

- 業務効率化:購買に関わる一連の作業をスムーズに進め、時間や手間を減らします。発注書の作成、承認フロー、納品確認などの作業を自動化したり、情報を一元管理したりすることで、従業員がより重要な業務に集中できる時間を増やします。

購買管理の具体的な流れ

購買管理の具体的な業務は多岐にわたります。例えば、以下のような流れで進みます。

- 購買計画の策定:何を、いつ、どれくらい購入するのかを計画します。

- サプライヤーの選定と評価:複数のサプライヤーを比較検討し、品質、価格、納期、信頼性などの観点から最適なサプライヤーを選びます。

- 見積もり取得と交渉:サプライヤーから見積もりを取り、価格や条件について交渉します。

- 発注:正式に発注書を作成し、サプライヤーに送ります。

- 納品と検収:納品された物品やサービスが発注通りかを確認し、検収します。

- 支払い:請求書に基づき、代金を支払います。

これらの業務を適切に行うことで、企業は安定した事業運営を維持し、競争力を高めることができます。購買管理は、企業の利益に直結する活動と言えます。

購買管理システム導入のメリット

購買管理システムを導入すると、業務の正確性とスピードが向上します。発注から支払いまでの一連の流れがスムーズになり、効率化やコスト削減だけでなく、企業全体の情報の透明性も高まります。エクセルで管理している場合でも、システム化を検討することで業務全体の見直しにつながります。

業務プロセスの大幅な改善

購買管理システムは、手作業で行っていたさまざまな作業を自動化できます。例えば、購入依頼が入力されると、設定された承認ルートに沿って自動的に承認フローが進行し、承認後は発注書が自動で作成されます。書類の印刷や押印といった作業が不要になり、業務スピードが格段に向上します。

発注履歴や納品状況、支払い状況といった情報もシステム上で一元管理されるため、進捗の確認や対応漏れの防止にも効果があります。担当者間の情報共有もスムーズになり、業務の停滞や伝達ミスを減らせます。定型業務をシステムに任せることで、現場の担当者は価格交渉や仕入先の見直しなど、より戦略的な業務に集中できるようになります。

コスト削減と支出の可視化

購買管理システムを使えば、過去の取引履歴や仕入価格を簡単に確認できるため、コストパフォーマンスに優れたサプライヤーを素早く特定できます。重複発注や無駄な支出の防止にもつながり、全体のコストを最適化できます。

また、購入した品目ごとの支出をシステム上で集計・分析できるため、予算の使いすぎや偏りを早期に把握できます。これにより、コスト削減が可能な領域を見つけやすくなり、実際の購買データに基づいた改善策を検討できます。たとえば、ある品目について複数のサプライヤーからの見積もりを比較し、最も条件の良い取引先を選定する、といった判断が容易になります。

さらに、承認されていない発注はシステムがブロックするため、不正購入や不要な支出を防ぐこともできます。

内部統制の強化とリスクの軽減

購買業務には企業資金が直接関わるため、透明性と統制の確保が重要です。購買管理システムには、承認ルールや操作ログの記録といった統制機能が標準で備わっており、発注の正当性を明確に保てます。

例えば、誰が、いつ、どのような内容で発注したかがすべて自動的に記録されるため、後からの確認や監査対応がスムーズになります。システム内のルールに反する発注は自動で制限され、不正やルール違反のリスクも最小限に抑えられます。

加えて、サプライヤーへの依存度や品質トラブルの追跡も、システム上で簡単に行えるため、取引先管理の精度も高まります。これにより、万一のトラブル時にも迅速な対応が可能となり、事業継続性の面でも安心感が得られます。

購買管理システムの主な機能と活用方法

購買管理システムには、仕入れに関する業務全体をサポートする複数の機能が搭載されています。各機能が連携することで、日々の業務がスムーズになり、ミスや手間を減らすことが可能になります。ここでは主要な機能と、その活用方法を具体的に解説します。

発注・調達機能:発注処理の迅速化と正確性の向上

発注業務の中心となる機能です。物品の購入依頼を入力すると、自動で承認ルートに沿って処理が進み、承認後には発注書が自動作成されます。発注内容は過去の取引履歴や価格表から参照できるため、入力ミスや価格の不一致を防げます。

この機能によって、発注から納品確認までのスピードが向上し、部門間でのやり取りも簡素化されます。必要な手配を逃さず行えるため、業務が滞ることがなくなります。

サプライヤー管理機能:取引先との関係を可視化

取引先ごとの情報を一元管理できる機能です。連絡先や担当者、取引条件、納期遵守率、品質評価などを記録しておくことで、サプライヤー選定の精度が高まります。

特に、複数のサプライヤーを扱う企業では、条件の違いや過去のトラブルの記録が重要です。この機能により、調達の履歴とともに評価情報も参照でき、安定的な取引先との関係を築くための判断材料が揃います。

在庫管理連携:最適なタイミングでの発注を実現

購買管理システムは、在庫管理システムと連携させることで、在庫数に応じた発注が可能になります。設定した最小在庫数を下回ると自動で通知が送られ、在庫切れによる業務停止を未然に防げます。

また、在庫の過不足を防ぐことで、不要な仕入れや保管コストの増加を抑えることができます。仕入れと在庫の情報を同じ基盤で管理することで、全体の物品管理が一段と精度の高いものになります。

契約管理機能:取引のルールを明確に保つ

サプライヤーとの契約書情報を管理する機能も用意されています。契約書の期限や更新日、価格条件、支払い規定などをシステムに登録しておくことで、重要な変更や期限切れを見逃すリスクが減ります。

通知機能を活用すれば、契約の更新時期が近づいたタイミングで自動的にアラートを出すことができ、交渉の準備や見直しの計画をスムーズに行えます。電子契約に対応しているシステムであれば、文書管理の手間もさらに軽減されます。

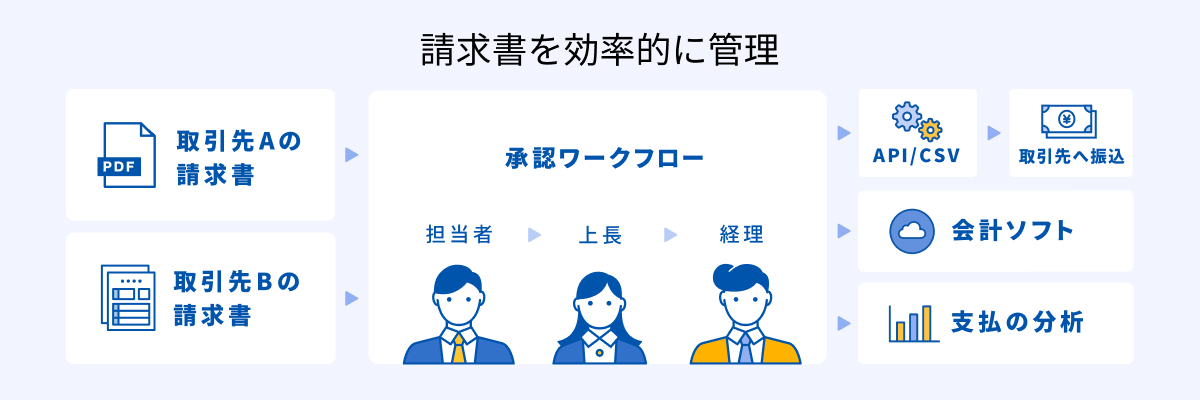

支払い管理機能:請求から会計処理までを効率化

仕入れに対する請求書の処理や支払いの管理も、システム上で一元的に対応できます。発注情報と納品実績が自動的に照合されるため、内容に不一致がある場合はエラーが検出され、誤った支払いを防ぎます。

また、支払いスケジュールや金額も可視化されるため、資金繰りの管理や会計処理が正確になります。会計システムと連携すれば、仕訳の自動化も可能となり、経理部門の負担も軽減されます。

クラウド型とオンプレミス型の購買管理システムの違い

購買管理システムは、大きく分けてクラウド型とオンプレミス型の2種類に分類されます。

クラウド型は、インターネット経由でサービスにアクセスする形態です。ソフトウェアやデータはベンダーのサーバーで管理され、ユーザーは月額や年額の利用料を支払って利用します。インストール不要で、アップデートや保守もベンダー側が行うため、社内に専門人材がいなくても導入しやすい点が特長です。初期費用を抑えたい中小企業や、複数拠点での利用を想定している企業に適しています。

一方、オンプレミス型は、自社内のサーバーにシステムを構築し、自社で運用・保守を行うタイプです。セキュリティポリシーに厳しい企業や、細かいカスタマイズが必要な場合に選ばれます。クラウド型より初期費用は高くなりますが、自由度の高い設定が可能です。

どちらのタイプが適しているかは、自社のIT環境、運用リソース、情報セキュリティ方針、そして予算とのバランスを見て判断する必要があります。

購買管理システムの費用相場と導入コスト

購買管理システムの費用は、システムのタイプ、機能、利用ユーザー数、サポート内容などによって大きく変わります。中小企業と大企業では導入規模が異なるため、費用相場も異なります。

中小企業の費用相場

中小企業では、月額制のクラウド型システムが主流です。初期費用は無料〜数十万円、月額料金は1万〜5万円程度が一般的です。必要な機能だけを選べるプランも多く、発注や請求など一部機能から導入を始める企業も少なくありません。

無料トライアルが用意されているケースもあり、エクセル管理から移行する際の比較・検証も行いやすくなっています。

大企業の費用相場

大企業では、システムの連携性やカスタマイズ性を重視する傾向があり、オンプレミス型や大規模クラウド型が選ばれます。初期費用は数百万円〜、年間費用は数百万円〜数千万円に及ぶこともあります。

複数部門や関連システムと連動させる大規模導入となるため、要件定義から運用開始までに時間とコストをかけて全体最適を図るケースが多く見られます。

自社に合った購買管理システムの選び方

購買管理システムは、多くの企業で利用されていますが、すべてのシステムが自社にとって最適とは限りません。自社に合ったシステムを選ぶには、機能や価格だけでなく、運用体制や業務フローとの相性を重視することが重要です。

現在の購買業務を正確に把握する

まずは、自社の購買業務を見直すことから始めましょう。誰がどのように発注し、承認し、どの情報をどこで管理しているのか。特にエクセルで運用している場合、ファイルの管理方法や承認フローが属人的になっていないか確認することが大切です。

業務のどこに手間やミスが発生しやすいかを整理することで、システムに求める機能や解決したい課題が明確になります。

必要な機能を優先順位づけする

全ての機能を搭載したシステムは便利ですが、その分コストも上がります。必要な機能と、あれば便利な機能を整理し、導入時には「必須機能」を中心に検討するのが現実的です。

例えば、発注と承認フローだけを自動化したいのか、サプライヤー評価や支払い管理まで含めたいのかによって、選ぶシステムが変わってきます。

他システムとの連携を確認する

購買データは、会計や在庫、経理など他の業務とも密接に関わっています。既存の会計ソフトや在庫管理システムと連携できるかは、確認すべきポイントです。

連携がうまくいかないと、結局手入力が必要になり、業務効率が下がってしまいます。導入前に連携可能なシステム一覧や連携実績をベンダーに確認しておくと安心です。

サポート体制とセキュリティ対策を確認する

導入後に問題が発生したとき、すぐに相談できるサポート体制があるかは非常に重要です。特に、ITに詳しくない企業では、導入初期の支援や運用中の問い合わせ対応がスムーズかどうかで、システムの定着度が大きく変わります。

また、購買情報には取引金額や契約内容など機密性の高いデータが含まれます。クラウド型を選ぶ場合は、通信の暗号化やアクセス制限、データバックアップなどのセキュリティ対策も必ず確認しましょう。

請求書の受領や保管、支払いのフローを効率化する方法

マネーフォワード クラウド債務支払は請求書の受取や管理、支払いに関わる業務を効率化するクラウド型債務管理システムです。

インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応可能で、今後の法令対応に必要な機能も順次対応していきます。

①受領した請求書を自動で電子保存

紙やメールなど、あらゆる形式で受領した請求書をオンラインで一元管理でき、請求書データから「支払先」「支払期日」「請求金額」など様々な情報を自動で読み取れます。

特に、受け取った請求書に記載された「適格請求書発行事業者登録番号」を国税庁が公表しているデータベースと照合し、登録番号が国税庁に登録されているかを自動で判定できます。ひとつのサービス内で確認作業が完結するので、適格請求書の判定業務を効率化できます。

②自社に合ったワークフローの構築

自社の購買フローに沿った申請フォームを作成できます。「一定金額以上は役職者の承認を得る」などの条件分岐にも対応。

支払い時に事前の申請と紐づけ、事前申請から支払いまでの一元管理を実現します。

③支払調書の作成

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成し、PDFやe-Tax向けのCSVファイルを出力できます。

支払調書を作成するためだけに支払い情報を管理する必要はなく、取引先から受け取った請求書の内容を入力した「支払い依頼申請」のデータが作成のもとになります。また、提出対象かどうかを自動で判別して集計できるため、限られた時間でも効率的に支払調書を作成できます。

支払調書作成機能について、詳しくは以下をご覧ください。

マネーフォワード クラウドで支払調書作成は自動化できる!Excel集計から解放される方法とは?

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

購買申請の関連記事

新着記事

資金繰り管理が上手くできない企業の3つの特徴

「今の従業員はモノを売ってそれで終わりと思っている。」これは私が社長から聞いた言葉です。 実際このような従業員の方が多いのが実情ではないでしょうか?売りっぱなしではだめ。 きっちり…

詳しくみる法人にかかる税金の種類一覧!税率や計算シミュレーション、赤字でも発生する税金などを解説

会社設立や決算において、経営者が頭を悩ませるのが税金です。法人税は、国に納めるものや地方自治体に納めるものなど、複数の種類で構成されています。 この記事では、法人が納めるべき税金の…

詳しくみる法人税の税率は何パーセント?最高税率や中小企業の特例、実効税率、具体的な計算まで解説

法人税の税率は原則として23.2%で、資本金1億円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されます。しかし、経営において重要なのは、法人税だけでなく地方税などをすべて含めた実効税率…

詳しくみる購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説

購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら…

詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説

企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説…

詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説

2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だった…

詳しくみる会計の注目テーマ

- 勘定科目 消耗品費

- 国際会計基準(IFRS)

- 会計帳簿

- キャッシュフロー計算書

- 予実管理

- 損益計算書

- 減価償却

- 総勘定元帳

- 資金繰り表

- 連結決算

- 支払調書

- 経理

- 会計ソフト

- 貸借対照表

- 外注費

- 法人の節税

- 手形

- 損金

- 決算書

- 勘定科目 福利厚生

- 法人税申告書

- 財務諸表

- 勘定科目 修繕費

- 一括償却資産

- 勘定科目 地代家賃

- 原価計算

- 税理士

- 簡易課税

- 税務調査

- 売掛金

- 電子帳簿保存法

- 勘定科目

- 勘定科目 固定資産

- 勘定科目 交際費

- 勘定科目 税務

- 勘定科目 流動資産

- 勘定科目 業種別

- 勘定科目 収益

- 勘定科目 車両費

- 簿記

- 勘定科目 水道光熱費

- 資産除去債務

- 圧縮記帳

- 利益

- 前受金

- 固定資産

- 勘定科目 営業外収益

- 月次決算

- 勘定科目 広告宣伝費

- 益金

- 資産

- 勘定科目 人件費

- 予算管理

- 小口現金

- 資金繰り

- 会計システム

- 決算

- 未払金

- 労働分配率

- 飲食店

- 売上台帳

- 勘定科目 前払い

- 収支報告書

- 勘定科目 荷造運賃

- 勘定科目 支払手数料

- 消費税

- 借地権

- 中小企業

- 勘定科目 被服費

- 仕訳

- 会計の基本

- 勘定科目 仕入れ

- 経費精算

- 交通費

- 勘定科目 旅費交通費

- 電子取引

- 勘定科目 通信費

- 法人税

- 請求管理

- 勘定科目 諸会費

- 入金

- 消込

- 債権管理

- スキャナ保存

- 電子記録債権

- 入出金管理

- 与信管理

- 請求代行

- 財務会計

- オペレーティングリース

- 新リース会計

- 購買申請

- ファクタリング

- 償却資産

- リース取引