- 作成日 : 2025年8月5日

購買管理の5原則に必要な準備とは?フローや注意点を解説

購買管理は、企業が必要とする原材料や部品、商品などを外部から調達するための一連の業務を指します。発注のタイミングや仕入先の選定、コストの最適化、在庫の調整などが含まれます。これらを効果的に進めるための基本となるのが「購買管理の5原則」です。

この記事では、5原則の内容や準備の流れ、実際の管理方法、効率化するシステムまでわかりやすく解説します。

目次

購買管理の5原則とは

購買管理の5原則は、企業が物品やサービスを仕入れる際に守るべき基本的なルールです。具体的には、「取引先・品質・数量・納期・価格」の5つの項目を適正に管理することで、無駄なコストや納期遅延、不良品の発生を防ぎ、業務の安定と効率を保てます。

購買業務は調達の窓口であり、ここが乱れると生産や販売にも影響が出ます。購買管理の5原則を理解していないと、必要な資材が手に入らなかったり、不適切な取引先と関係を結んでしまったりするリスクがあります。特に中小企業では、担当者の経験に依存するケースも多いため、基本を明確にして組織的に取り組むことが求められます。

以下に、それぞれの原則について詳しく説明します。

1. 適切な取引先の選定

適切な取引先の選定は、信頼できる供給元を見つけることです。製品やサービスを安定して供給してくれるか、緊急時に対応できるか、企業倫理を遵守しているかなどを検討します。

複数の取引先を比較検討し、価格だけでなく、これまでの実績、企業の評判、支払い条件なども見て総合的に判断することが大切です。例えば、新しい部品を調達する場合、過去に似た製品の実績がある企業や、技術力が高いと評価されている企業を選ぶと、安心して取引を進められます。

2. 適切な品質の確保

適切な品質の確保とは、自社が求める水準の製品やサービスを手に入れることです。これは、製品の性能や耐久性、サービスの信頼性などを指します。

購入する前に品質基準を明確にし、取引先がその基準を満たせるかを確認します。例えば、製造業で使う部品であれば、ISOなどの品質管理基準を満たしているか、実際にサンプルを評価して耐久性を確認するなど、具体的な方法で品質をチェックします。

品質が低いと、後工程で問題が発生し、かえってコストがかかる場合があるからです。

3. 適切な数量の決定・確保

適切な数量の決定・確保は、必要なものを必要なだけ手配することです。多すぎれば在庫が増えて管理費用がかかり、少なすぎれば生産やサービス提供に支障が出ます。

過去の購入履歴や販売予測、季節変動などを考慮して、最適な数量を見極めます。例えば、季節商品であれば、過去の販売データを分析し、需要のピークに合わせて発注量を調整します。

無駄な在庫を持たないことで、保管コストを削減し、キャッシュフローを良くすることにつながります。

4. 適切な納期の決定・確保

適切な納期の決定・確保は、製品やサービスを必要なときに手に入れることです。納期が遅れると、生産計画が狂ったり、顧客への納期遅延が発生したりする可能性があります。

反対に、早すぎても保管場所の確保や管理費用が増えます。取引先と密に連絡を取り、確実な納期を調整することが重要です。例えば、部品の調達では、生産ラインの稼働計画と照らし合わせ、部品がラインに供給されるタイミングに合わせて納期を設定します。

これにより、生産の停滞を防ぎ、スムーズな業務運営を維持します。

5. 適切な価格の決定

適切な価格の決定は、品質や納期などの条件に見合った妥当な価格で合意することです。単に安いだけでなく、製品やサービスの価値に見合う価格かどうかを見極めます。

市場価格の調査、複数の取引先からの見積もり比較、交渉を通じて、お互いが納得できる価格を目指します。例えば、同じ仕様の製品でも、複数のサプライヤーから見積もりを取り、比較検討します。

価格交渉では、数量割引や長期契約のメリットなども考慮に入れ、総合的に判断します。

購買管理はどこが行うのか?

購買管理は、主に購買部門または調達部門が担当します。ただし、企業の規模や業種によっては、総務部門や製造部門、経理部門が兼任している場合もあります。

中小企業では、専任の購買担当者を置かず、経営者や事務担当者が他の業務と併せて行うケースが多く見られます。この場合、業務が属人化しやすく、仕入れの判断が個人の経験に依存する傾向があります。

一方、大企業では、以下のように役割を細分化して管理体制を整えています。

- 購買企画担当:調達方針や取引先選定のルールづくり

- 発注・手配担当:見積取得、発注書作成、納期確認

- 受入・検収担当:納品物の品質確認、検収処理

- 価格交渉担当:複数社の条件比較と価格決定

このように、企業規模や体制によって購買管理の担当部署は異なるものの、どの企業でも共通するのは、複数部門と連携しながら正確に業務を進める必要があるという点です。

情報共有の仕組みが整っていないと、重複発注や納期遅延といった問題が発生しやすくなります。そのため、属人化を防ぎ、データやフローを部門間で見える化することが、購買管理の安定運用に欠かせません。

購買管理の5原則を活用するために必要な準備とは?

購買管理の5原則を実務で活用するには、それを実行できる組織体制と情報の整備が必要です。以下では、現場で5原則を正しく運用するために必要な準備事項を具体的に解説します。

購買の基準や方針を定める

どのような基準で物品やサービスを購入するかを社内で統一します。例えば、環境に配慮した製品を優先する、特定の地域からの調達は避ける、特定の企業との取引は控える、といった具体的なルールを決めます。

これにより、担当者ごとの判断のばらつきをなくし、一貫性のある購買活動が行えるようになります。社内全体で共有し、全員が同じ方向を向いて業務に取り組める土台を作るものです。

取引先の評価基準を設定する

取引先の評価基準を設定することは、新規の取引先を選んだり、既存の取引先との関係を見直したりする際の具体的な物差しを持つことです。

品質、納期、価格はもちろんのこと、企業の信頼性、過去の実績、財務状況、さらにはBCP(事業継続計画)の有無なども評価項目に加えることができます。これらの基準を点数化するなどして、客観的に評価できるようにしておくと、公平な取引先選定につながります。

購買計画を立てる

購買計画を立てることは、いつ、何を、どれだけ購入するかを事前に決めることです。年間を通しての需要予測、生産計画、在庫状況などを考慮し、具体的な購入スケジュールを立てます。

例えば、来期の生産計画に基づいて必要な原材料の種類と量を算出し、それに合わせて発注時期や納期を設定します。これにより、必要なものが適切なタイミングで手元に届くようになり、急な欠品や過剰在庫を防ぐことができます。

契約条件を整備する

契約条件を整備することは、取引先との間で取り決めるルールを明確にすることです。品質保証、納期に関するペナルティ、支払い条件、秘密保持など、トラブルを避けるために必要な条項を具体的に文書化します。

これにより、後々の誤解や紛争を防ぎ、スムーズな取引関係を維持することができます。特に、初めての取引先との場合は、双方で十分に話し合い、納得のいく契約を結ぶことが大切です。

担当者の教育と情報共有を進める

担当者の教育と情報共有を進めることは、購買業務に関わる全員が5原則の重要性を理解し、実践できるようにすることです。購買に関する専門知識や法令遵守の意識を高めるための研修を実施したり、成功事例や失敗事例を共有したりする場を設けます。

例えば、新しいサプライヤーとの交渉術に関する勉強会を開く、過去のトラブル事例から学ぶケーススタディを行う、といった取り組みが考えられます。

これにより、個々の担当者のスキルアップだけでなく、組織全体の購買能力を高めることができます。

購買管理の5原則に沿った業務フロー

以下では、5原則に沿った購買業務の一連の流れを、順を追って紹介します。

1. 購買依頼の作成と社内承認の手続き

購買要求の発生と承認は、製品やサービスの必要性が生じた際に、担当部署から購買部門へ正式に購入を依頼する手続きです。

例えば、製造部門から「〇〇部品が不足しているため、追加発注を依頼します」といった要求が出されます。この要求には、製品の仕様、希望納期、数量などの詳細を含め、上長の承認を得るプロセスが必要です。承認を得ることで、不要な購入や予算外の支出を防ぎます。

2. 最適な取引先を選び、見積もりを比較する

取引先の選定と見積もり取得は、購買要求の内容に基づいて、最も適した取引先を見つけ、具体的な価格や条件を確認することです。事前に設定した評価基準を元に複数の候補を選び、それぞれから見積もりを取得します。例えば、3社以上の取引先から見積もりを取り、価格だけでなく、品質、納期、サポート体制なども比較検討します。これにより、最も条件の良い取引先を選び出すことができます。

3. 契約内容を確認し、正式な発注を行う

契約と発注は、選定した取引先と購入に関する合意を形成し、正式に注文を出すことです。見積もり内容と条件に問題がなければ、契約書を交わし、発注書を発行します。例えば、年間契約を結ぶ場合は、その内容を双方で確認し、署名します。発注書には、品名、数量、単価、納期、納入場所などを明確に記載し、取引先との間で認識のずれがないように注意します。

4. 納品物の確認と検収を行う

納品と検収は、発注した製品やサービスが実際に届いた際に、その内容を確認する作業です。納品された製品が発注書通りの数量、品質、仕様であるかを厳しくチェックします。

例えば、部品が届いたら、破損がないか、数量は合っているか、仕様書通りの品質であるかを実際に確認します。

もし問題があれば、すぐに取引先に連絡し、対応を求めます。この検収が完了して初めて、正式な納品と認められます。

5. 請求書の確認と支払い、取引の振り返り

支払いと評価は、検収が完了した製品やサービスに対して代金を支払い、今回の購買活動全体を振り返ることです。取引先からの請求書と検収結果を照合し、問題がなければ支払いを実行します。

同時に、今回の取引が適切だったかを評価します。例えば、納期は守られたか、品質に問題はなかったか、価格は妥当だったかなどを総合的に評価し、次回以降の購買活動に活かします。これにより、継続的に購買プロセスの改善を進めることができます。

購買管理の業務フローを管理する方法

購買管理の業務フローは、「誰が何をどこまでやったのか」が不透明になりがちです。トラブルの原因の多くは、フローの進捗が共有されていない、もしくは管理されていないことによって発生します。

業務フローを可視化する

業務の全体像を図式化し、誰が・いつ・何を担当しているのかを明確にします。手書きの業務マニュアルではなく、実際の運用と連動した状態で可視化されていることです。

以下のような方法があります。

- 業務フロー図を作成し、全社員が閲覧できる場所に設置

- 発注状況を一覧で管理する「進捗表」をExcelまたはシステム上に用意

- 担当者別のタスク進行状況を色分け表示

これにより、遅れが生じている工程が一目でわかり、対応が後手に回ることを防げます。

フローを標準化する

担当者によって手順がバラバラでは、属人化が進み、ミスが増えます。標準化とは、作業を文書化し、明文化したルールに基づいて進めることです。

効果的な方法は次の通りです。

- 発注依頼書、見積書、発注書、検収チェックリストなどの「標準帳票」の整備

- 手順書(SOP)を作成し、マニュアルをクラウドで共有

- トラブル対応のテンプレートを用意(例:納期遅延時の通知文)

ルールが明確であれば、新任の担当者でも短期間で業務を引き継げるようになります。

フローを共有する

購買業務は購買部門だけでなく、製造・営業・経理など複数部門と関わります。連携が取れていないと、手戻りや抜けが発生します。

そのために必要なのが、情報共有の仕組みです。

- 社内ポータルやチャットで、発注・納品・検収ステータスを共有

- 定例会議で進捗と課題を確認し、部門を横断した意思統一を図る

- 過去のトラブル事例をナレッジとして蓄積し、横展開する

情報がリアルタイムで連携できていれば、「誰も知らなかった」「確認していなかった」という事態を減らせます。

購買管理の5原則を効率的に進めるシステム

購買管理の5原則を確実に実行するには、業務の効率化と情報の一元管理が欠かせません。紙や手作業による運用では、状況の見えづらさやミスの発生、情報共有の遅れといった課題が起こりやすくなります。そこで有効なのが、エクセルや各種システムを活用した管理方法です。

以下は、主な管理手段とその特徴です。

- エクセルによる管理

発注一覧表や見積比較表、納品記録などを関数やテンプレートで整理し、基本的なフロー管理が可能です。小規模な運用には適していますが、複数人でのリアルタイム共有や自動化には限界があります。 - 購買管理システム

購買依頼から見積、発注、納品、検収までの業務を一元的に管理できます。進捗の可視化や記録の自動保存により、属人化や確認漏れを防ぎやすくなります。 - ERPシステム

在庫管理と購買を連携させ、在庫の減少に応じた自動発注などが可能になります。部品の過剰在庫や欠品リスクを抑えられ、製造業を中心に導入が進んでいます。 - Web-EDI(電子データ交換)

取引先との発注や請求書処理をオンライン上で完結でき、手作業による入力ミスや確認の手間を減らします。やりとりのスピードと正確性が向上します。

紙での管理は手軽ですが、情報が分散しやすく、紛失や遅延のリスクが高まります。まずはエクセルで始め、業務の増加や複雑化に応じてシステムに移行するなど、段階的な導入が現実的です。ツールを使い分けることで、購買管理の5原則を安定して運用できる体制が整います。

請求書の受領や保管、支払いのフローを効率化する方法

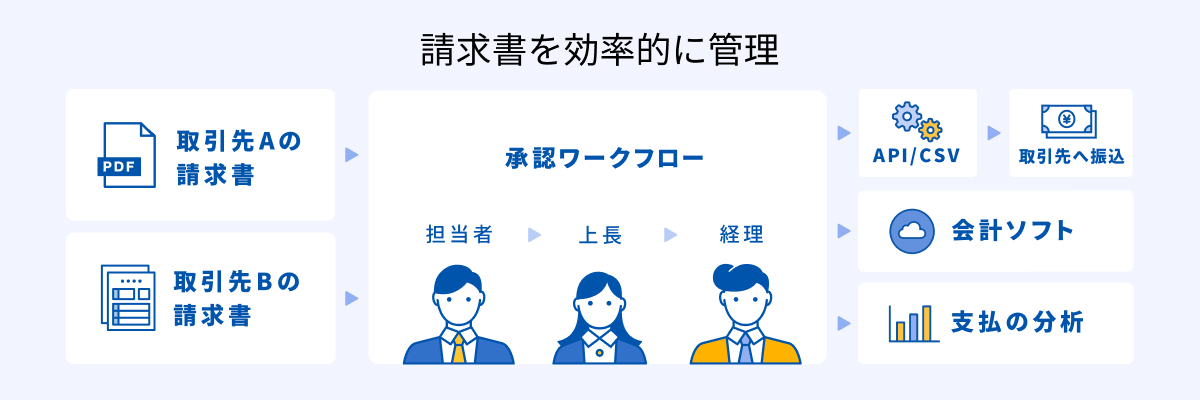

マネーフォワード クラウド債務支払は請求書の受取や管理、支払いに関わる業務を効率化するクラウド型債務管理システムです。

インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応可能で、今後の法令対応に必要な機能も順次対応していきます。

①受領した請求書を自動で電子保存

紙やメールなど、あらゆる形式で受領した請求書をオンラインで一元管理でき、請求書データから「支払先」「支払期日」「請求金額」など様々な情報を自動で読み取れます。

特に、受け取った請求書に記載された「適格請求書発行事業者登録番号」を国税庁が公表しているデータベースと照合し、登録番号が国税庁に登録されているかを自動で判定できます。ひとつのサービス内で確認作業が完結するので、適格請求書の判定業務を効率化できます。

②自社に合ったワークフローの構築

自社の購買フローに沿った申請フォームを作成できます。「一定金額以上は役職者の承認を得る」などの条件分岐にも対応。

支払い時に事前の申請と紐づけ、事前申請から支払いまでの一元管理を実現します。

③支払調書の作成

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成し、PDFやe-Tax向けのCSVファイルを出力できます。

支払調書を作成するためだけに支払い情報を管理する必要はなく、取引先から受け取った請求書の内容を入力した「支払い依頼申請」のデータが作成のもとになります。また、提出対象かどうかを自動で判別して集計できるため、限られた時間でも効率的に支払調書を作成できます。

支払調書作成機能について、詳しくは以下をご覧ください。

マネーフォワード クラウドで支払調書作成は自動化できる!Excel集計から解放される方法とは?

【期間限定】会計ソフト移行で最大70万円ポイント還元!

オンプレミス型・インストール型をご利用の企業様へ。 移行作業をプロに任せる「導入支援サービス(サクセスプラン)」の費用相当額が、最大70万円分ポイント還元されるお得なキャンペーンを実施中です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

購買申請の関連記事

新着記事

請求書支払いの効率化はどう進める?手順と自動化のポイントを解説

Point請求書支払いの効率化はどう進める? 請求書支払いの効率化は、業務フローの標準化とシステムによる自動化の組み合わせで実現できます。 受領形式をPDF等の電子データに統一 A…

詳しくみる請求書を一括で振込できる?マナーや手数料の負担、効率化の手順を解説

Point請求書を一括で振込できる? 同一取引先への複数請求書は、事前に合意があれば合算して一括で振り込めます。 内訳を明記した支払通知書の送付がマナー 振込先口座が異なる場合は個…

詳しくみる振込代行サービスとは?比較ポイントや手数料を安く抑える方法を解説

Point振込代行サービスとは? 企業の送金業務を外部へ委託し、手数料削減と経理業務の効率化を同時に実現する仕組みです。 大口契約の活用により手数料を半額以下に CSV連携で入力業…

詳しくみる振込代行サービスのセキュリティは安全?仕組みや管理方法を解説

Point振込代行のセキュリティは安全? 銀行同等の暗号化と法的な保全措置により極めて安全です。 全通信をSSL暗号化し盗聴・改ざんを防止 倒産時も信託保全で預かり金を全額保護 社…

詳しくみる振込手数料を削減するには?法人のコスト対策と見直し術を解説

Point振込手数料を削減するには? 振込手数料の削減には、ネット銀行への移行や振込代行サービスの活用が最も効果的です。 ネット銀行活用で窓口より約30〜50%のコスト削減が可能 …

詳しくみる振込作業を効率化するには?経理の支払い業務をラクにする方法

Point振込作業を効率化するには? 銀行APIや全銀データを活用し、会計ソフトと銀行口座をシステム接続することで実現します。 API連携で手入力とログインの手間を削減 AI-OC…

詳しくみる会計の注目テーマ

- 勘定科目 消耗品費

- 国際会計基準(IFRS)

- 会計帳簿

- キャッシュフロー計算書

- 予実管理

- 損益計算書

- 減価償却

- 総勘定元帳

- 資金繰り表

- 連結決算

- 支払調書

- 経理

- 会計ソフト

- 貸借対照表

- 外注費

- 法人の節税

- 手形

- 損金

- 決算書

- 勘定科目 福利厚生

- 法人税申告書

- 財務諸表

- 勘定科目 修繕費

- 一括償却資産

- 勘定科目 地代家賃

- 原価計算

- 税理士

- 簡易課税

- 税務調査

- 売掛金

- 電子帳簿保存法

- 勘定科目

- 勘定科目 固定資産

- 勘定科目 交際費

- 勘定科目 税務

- 勘定科目 流動資産

- 勘定科目 業種別

- 勘定科目 収益

- 勘定科目 車両費

- 簿記

- 勘定科目 水道光熱費

- 資産除去債務

- 圧縮記帳

- 利益

- 前受金

- 固定資産

- 勘定科目 営業外収益

- 月次決算

- 勘定科目 広告宣伝費

- 益金

- 資産

- 勘定科目 人件費

- 予算管理

- 小口現金

- 資金繰り

- 会計システム

- 決算

- 未払金

- 労働分配率

- 飲食店

- 売上台帳

- 勘定科目 前払い

- 収支報告書

- 勘定科目 荷造運賃

- 勘定科目 支払手数料

- 消費税

- 借地権

- 中小企業

- 勘定科目 被服費

- 仕訳

- 会計の基本

- 勘定科目 仕入れ

- 経費精算

- 交通費

- 勘定科目 旅費交通費

- 電子取引

- 勘定科目 通信費

- 法人税

- 請求管理

- 勘定科目 諸会費

- 入金

- 消込

- 債権管理

- スキャナ保存

- 電子記録債権

- 入出金管理

- 与信管理

- 請求代行

- 財務会計

- オペレーティングリース

- 新リース会計

- 購買申請

- ファクタリング

- 償却資産

- リース取引