- 作成日 : 2025年8月5日

購買管理はなぜ重要?メリットや業務に役立つ資格、システム活用の紹介

購買管理は、企業の仕入れ業務を効率よく進めるために欠かせない役割を持ちます。価格交渉や納期管理、品質の確保など、日々の調達業務を仕組みとして整えることで、コストの削減と業務の安定化が実現できます。本記事では、購買管理の基本から実務での工夫、便利なツールまで具体的に紹介します。

購買管理とは?

購買管理は、企業が必要とする物品やサービスを、適切な価格・品質・納期で確保するための一連の業務です。

企業の仕入れは、品質やコスト、納期のバランスを取りながら、社内のニーズに応じた調達を行うことが求められます。購買管理はこの調整全体を指し、取引先の選定、見積もりの取得、価格交渉、発注処理、納品確認、請求処理、支払いまでをカバーします。

特に中小企業にとっては、仕入れコストが利益に直結するため、購買の効率化が経営全体の改善につながります。また、社内の在庫管理や会計処理とも密接に関係し、他部門と連携する必要がある業務です。

たとえば製造業であれば、部品が納期に間に合わなければ生産ラインが止まってしまいます。サービス業でも、消耗品や設備の調達が滞ると業務に支障をきたします。このように、購買管理の良し悪しは業務全体の流れに影響を与えるため、企業にとって避けて通れない領域といえます。

購買管理の担当者には、コスト感覚、交渉力、納期の感覚、品質評価の目など、多様なスキルが求められます。また、近年はデジタルツールを活用した調達業務の自動化・効率化も進んでおり、ITの知識も必要になっています。

購買管理の担当者が所属する主な部門

購買管理の担当者は、企業の規模や業種によって異なる部門に配置されています。

製造業や大企業では、購買や調達を専門に行う部門があります。ここでは、発注から納品確認、価格交渉までを一貫して行います。購買依頼の集約やサプライヤー管理など、調整業務も含まれます。

中小企業では専任の購買部門がない場合が多く、総務部門が兼任しているケースが一般的です。オフィス備品やサービス利用など、間接的な購買業務を中心に対応します。社内の幅広いニーズに対して柔軟に対応する力が求められます。

また、経理部門が請求処理や支払い、仕訳といった会計面の処理で購買管理に関わることもあります。購買内容と予算の整合性を取りながら、他部門と連携して正確な処理を進めます。

購買管理を適切に行うメリット

購買管理の精度を高めることで、コスト削減や業務の安定、品質向上など複数の利点があります。

調達コストを抑えて利益を増やせる

購買管理を徹底すると、仕入れ単価の見直しや、在庫の最適化が可能になります。例えば、同じ部品を今まで1000円で購入していたところを、見積もりの比較や交渉により900円で仕入れることができれば、1個につき100円の削減になります。年間で100万個仕入れる場合、1億円のコスト削減となり、そのまま利益に反映されます。

また、複数の取引先から条件を比較することで、価格面だけでなく、納期や支払い条件でも有利な契約を結びやすくなります。結果として、経営の自由度が高まります。

安定供給により、生産性が上がる

適切な購買管理が行われていると、必要な物品が必要なタイミングで確実に手元に届くようになります。これにより、製造やサービス提供が中断されるリスクを減らすことができます。

例えば、製造業で部品が届かないとラインが止まり、納期に遅れが出ます。サービス業でも、機材や消耗品の不足は提供遅延に直結します。購買管理が機能していれば、こうしたトラブルを未然に防ぎ、従業員も本来の業務に集中できます。その結果、業務全体の効率が高まります。

品質のばらつきが減り顧客満足につながる

購買管理を通じて信頼性の高い仕入先を選び、一定の品質基準に沿って品物を調達することで、製品やサービスの質が安定します。これは顧客満足につながり、長期的な信頼関係の構築に貢献します。

品質が不安定だと、不良品やクレームが増え、修理・返品対応などにコストと労力がかかります。対して、管理された仕入れで品質が安定していれば、問題が減り、ブランドイメージの維持・向上にもつながります。

購買管理の業務内容

購買管理では、調達計画の立案から供給元の評価、発注、検収、在庫管理まで、複数の工程を継続的に進めていきます。ここでは、日々の実務の流れに沿って、各業務のポイントを具体的に解説します。

1. 購買計画の策定:何を、いつ、いくらで買うか

購買管理は、まず計画の立案から始まります。各部門の購買要求を取りまとめ、必要なモノやサービスを正確に把握します。そのうえで、調達時期や数量、予算内での価格を検討し、調達計画を作成します。

市場動向や過去の購買実績を加味して先回りした判断も求められます。例えば、原材料価格が上昇する兆しがある場合、前倒しで発注することでコストを抑える対応も可能です。

2. 供給元の選定と評価:信頼できる取引先か

計画に基づいて、調達先となる供給元を選定します。新たに業者を探す場合は、複数の企業から情報を集め、価格、品質、納期、実績などの観点から比較検討します。

既存の供給元についても定期的に評価を行い、改善点があれば是正を求めます。例えば、納品の遅延や品質トラブルが続く場合は、条件を再交渉するか、別の業者への切り替えも視野に入れます。

3. 発注と契約:条件を明確にし、トラブルを防ぐ

調達先が決まったら、実際の発注に進みます。発注書には品名、数量、価格、納期、支払い条件などを明記し、認識のずれがないようにします。金額が大きい場合や継続取引の場合には、契約書の締結が必要です。

契約書には、品質保証や納期の遵守、紛争対応の取り決めなども盛り込みます。例えば、大量発注を伴う繁忙期の取引では、事前に数量と単価を確定しておくことで安定供給につなげられます。

4. 受入・検収と支払い:納品内容を確認する

納品後は、数量や品質が発注内容と一致しているかを検収します。外観や仕様の確認を行い、問題があれば供給元に連絡して対応を依頼します。

検収が完了したら請求書と照合し、契約に基づいて支払いを行います。これらの手順を正確にこなすことで、供給元との信頼関係を維持し、今後の取引も円滑に進められます。例えば、消耗品など定期納品の物品でも、抜き取りで品質チェックを実施することでトラブルを未然に防げます。

5. 在庫管理:過不足のない状態を保つ

調達したモノは、適切に在庫として管理する必要があります。在庫が多すぎると保管コストや廃棄リスクが発生し、少なすぎると生産や販売に支障が出ます。

在庫管理システムを活用してリアルタイムで数量を把握し、発注点や在庫量を最適化することが重要です。例えば、季節変動のある商品の場合は、過去の実績を分析して調達時期と量を調整することで、在庫過多や欠品を防ぐことができます。

購買管理システムの導入で何が変わる?

購買管理システムやITツールを導入すると、申請から発注、支払いまでの流れが一元化され、作業の手間やミスが減ります。業務全体の効率が上がり、判断スピードやコストの透明性も向上します。

手作業や紙ベースでの管理には限界があります。データの入力ミス、伝達漏れ、重複発注などのトラブルが発生しやすく、業務負荷も大きくなります。こうした課題を解決するために、購買管理システムの活用が重要です。

ERPの活用で購買業務を一括管理できる

ERP(統合基幹業務システム)は、会計や在庫、販売管理といった機能を一体化したシステムで、購買業務にも対応しています。ERPを導入すれば、購買申請、見積もり取得、発注、検収、支払処理までの流れを一つのシステムで完結できます。

例えば、ある製造業では、購買申請から納品確認までをすべてERP上で行えるようにしたことで、帳票作成や確認作業にかかっていた時間を1/3に短縮できました。履歴が自動的に保存されるため、過去の取引データをすぐに確認でき、次回の調達判断にも役立ちます。

電子承認の導入で意思決定が早くなる

紙による承認手続きでは、担当者不在時に申請が止まってしまうこともあります。電子承認システムを導入すれば、上長が外出先からでもスマートフォンやパソコンで承認可能となり、意思決定のスピードが大幅に上がります。

また、承認プロセスが見える化されるため、どこで承認が止まっているか一目で確認できます。例えば、急ぎの部品発注が必要な際も、承認者が出先で即時対応することで、納期遅れを防げます。

契約管理システムでリスクと手間を減らす

供給元との契約が増えると、更新管理や契約内容の把握が煩雑になります。契約管理システムを使えば、契約書のデータを一元管理でき、検索や更新リマインダー機能も活用できます。

例えば、契約更新日を自動で通知する機能を使えば、契約満了によるサービス停止や不利な条件の自動更新を避けられます。また、過去の契約条件と比較することで、新しい契約交渉を有利に進めることができます。

システム導入により、業務効率の向上だけでなく、経営判断のスピードや正確性にもつながります。初期導入にはコストがかかるものの、中長期的には大きな費用対効果が見込めます。

購買管理に役立つ資格

購買管理のスキルを高めるには、目的に合った資格を取得するのが効果的です。ここでは、実務で役立つ資格を紹介します。

ビジネス実務法務検定

ビジネス実務法務検定は、契約や取引に関わる基本的な法律知識を学ぶことができます。購買においては、取引条件の確認や契約書のチェックなどで法的リスクに対応する場面があり、法務知識があると冷静な判断がしやすくなります。1〜3級があり、2級以上は実務での活用度が高くなります。

調達プロフェッショナル認定資格(CPP資格)

CPP(Certified Procurement Professional)資格は、購買・調達分野における専門知識と実務能力を持つことを証明する民間資格制度です。

簿記

購買業務と会計処理は密接な関係があります。簿記資格を持っていると、発注内容と請求内容の確認、支払い業務、原価管理などがスムーズに行えます。特に中小企業では、購買と経理を兼任する担当者が多いため、日商簿記2級程度を目指すと実務で役立ちます。

中小企業診断士

中小企業診断士は、購買だけでなく企業経営全体の改善提案を行える国家資格です。サプライチェーン全体の最適化や、仕入先との関係構築、業務フローの見直しなど、多角的な視点が求められる場面で力を発揮します。購買部門から経営層への提案力を高めたい人に適しています。

参考:中小企業診断士|一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会

購買管理の見直しが業務改善の第一歩

購買管理の見直しは、会社全体のムダを減らし、業務をスムーズに動かすための重要な起点です。

仕入れコストの削減、納期の安定、品質の維持、社内の連携強化など、複数の効果が得られます。特に中小企業においては、限られた予算と人員の中で効率よく業務を進めるために、購買業務の無駄を省くことが大きな成果につながります。

専用システムの導入や、ルール整備、情報の一元管理を進めることで、社内に蓄積されている暗黙知や属人的な対応を排除できます。こうした取り組みは、他の業務領域にも良い影響を与え、全体の業務効率の底上げにつながります。

まずは現状の購買フローを棚卸しし、できるところから小さく見直してみることが、改善の第一歩になります。

請求書の受領や保管、支払いのフローを効率化する方法

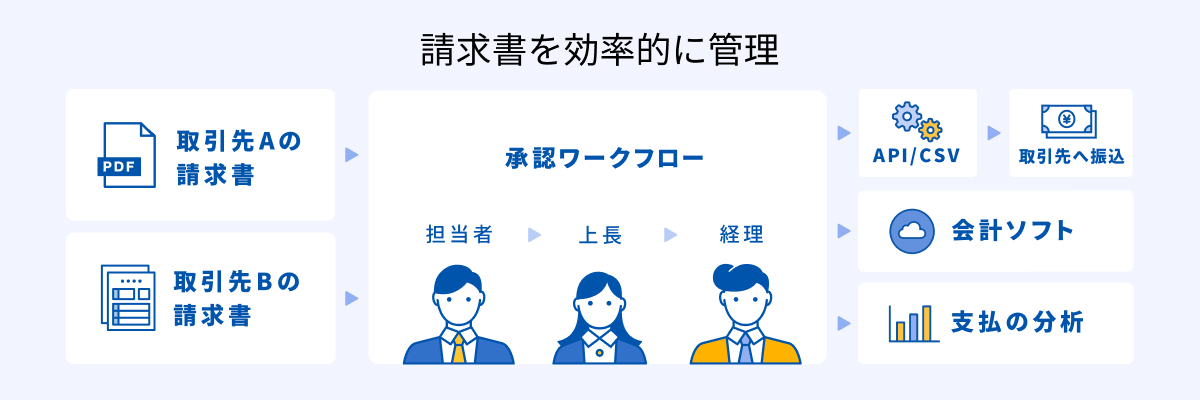

マネーフォワード クラウド債務支払は請求書の受取や管理、支払いに関わる業務を効率化するクラウド型債務管理システムです。

インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応可能で、今後の法令対応に必要な機能も順次対応していきます。

①受領した請求書を自動で電子保存

紙やメールなど、あらゆる形式で受領した請求書をオンラインで一元管理でき、請求書データから「支払先」「支払期日」「請求金額」など様々な情報を自動で読み取れます。

特に、受け取った請求書に記載された「適格請求書発行事業者登録番号」を国税庁が公表しているデータベースと照合し、登録番号が国税庁に登録されているかを自動で判定できます。ひとつのサービス内で確認作業が完結するので、適格請求書の判定業務を効率化できます。

②自社に合ったワークフローの構築

自社の購買フローに沿った申請フォームを作成できます。「一定金額以上は役職者の承認を得る」などの条件分岐にも対応。

支払い時に事前の申請と紐づけ、事前申請から支払いまでの一元管理を実現します。

③支払調書の作成

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成し、PDFやe-Tax向けのCSVファイルを出力できます。

支払調書を作成するためだけに支払い情報を管理する必要はなく、取引先から受け取った請求書の内容を入力した「支払い依頼申請」のデータが作成のもとになります。また、提出対象かどうかを自動で判別して集計できるため、限られた時間でも効率的に支払調書を作成できます。

支払調書作成機能について、詳しくは以下をご覧ください。

マネーフォワード クラウドで支払調書作成は自動化できる!Excel集計から解放される方法とは?

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

購買申請の関連記事

新着記事

資金繰り管理が上手くできない企業の3つの特徴

「今の従業員はモノを売ってそれで終わりと思っている。」これは私が社長から聞いた言葉です。 実際このような従業員の方が多いのが実情ではないでしょうか?売りっぱなしではだめ。 きっちり…

詳しくみる法人にかかる税金の種類一覧!税率や計算シミュレーション、赤字でも発生する税金などを解説

会社設立や決算において、経営者が頭を悩ませるのが税金です。法人税は、国に納めるものや地方自治体に納めるものなど、複数の種類で構成されています。 この記事では、法人が納めるべき税金の…

詳しくみる法人税の税率は何パーセント?最高税率や中小企業の特例、実効税率、具体的な計算まで解説

法人税の税率は原則として23.2%で、資本金1億円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されます。しかし、経営において重要なのは、法人税だけでなく地方税などをすべて含めた実効税率…

詳しくみる購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説

購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら…

詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説

企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説…

詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説

2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だった…

詳しくみる会計の注目テーマ

- 勘定科目 消耗品費

- 国際会計基準(IFRS)

- 会計帳簿

- キャッシュフロー計算書

- 予実管理

- 損益計算書

- 減価償却

- 総勘定元帳

- 資金繰り表

- 連結決算

- 支払調書

- 経理

- 会計ソフト

- 貸借対照表

- 外注費

- 法人の節税

- 手形

- 損金

- 決算書

- 勘定科目 福利厚生

- 法人税申告書

- 財務諸表

- 勘定科目 修繕費

- 一括償却資産

- 勘定科目 地代家賃

- 原価計算

- 税理士

- 簡易課税

- 税務調査

- 売掛金

- 電子帳簿保存法

- 勘定科目

- 勘定科目 固定資産

- 勘定科目 交際費

- 勘定科目 税務

- 勘定科目 流動資産

- 勘定科目 業種別

- 勘定科目 収益

- 勘定科目 車両費

- 簿記

- 勘定科目 水道光熱費

- 資産除去債務

- 圧縮記帳

- 利益

- 前受金

- 固定資産

- 勘定科目 営業外収益

- 月次決算

- 勘定科目 広告宣伝費

- 益金

- 資産

- 勘定科目 人件費

- 予算管理

- 小口現金

- 資金繰り

- 会計システム

- 決算

- 未払金

- 労働分配率

- 飲食店

- 売上台帳

- 勘定科目 前払い

- 収支報告書

- 勘定科目 荷造運賃

- 勘定科目 支払手数料

- 消費税

- 借地権

- 中小企業

- 勘定科目 被服費

- 仕訳

- 会計の基本

- 勘定科目 仕入れ

- 経費精算

- 交通費

- 勘定科目 旅費交通費

- 電子取引

- 勘定科目 通信費

- 法人税

- 請求管理

- 勘定科目 諸会費

- 入金

- 消込

- 債権管理

- スキャナ保存

- 電子記録債権

- 入出金管理

- 与信管理

- 請求代行

- 財務会計

- オペレーティングリース

- 新リース会計

- 購買申請

- ファクタリング

- 償却資産

- リース取引