- 更新日 : 2026年1月27日

仕掛品の意味や半製品との違い 棚卸資産での計上方法や読み方まで解説

製造業における工業簿記や商的工業簿記の決算では、仕掛品の計上は非常に大きな意味を持っています。

この記事では、仕掛品、半製品などの棚卸資産の意味やそれぞれの違い、計上方法などを仕訳とともに解説します。もちろん、それぞれの読み方も付しながら初心者にもわかりやすく説明します。

仕掛品の意味

仕掛品(しかかりひん)とは、企業会計において、製造途中の段階で未完成の状態の製品のことであり、原材料を少しでも加工している製品のことを指します。仕掛かっている、やりかかっている品という意味です。ただ、これだけの説明だと、仕掛品についてピンとこないかと思いますので、具体例を挙げてみましょう。

たとえば、クッキーの製造販売をしている小さな会社があったとします。

この会社は小麦粉やバターといった材料、工員、オーブンや厨房を使ってクッキーを作り、大手菓子店に卸販売をしているという仮定で話を進めます。

その場合、仕入、労務費、経費、仕掛品などの勘定科目の関連は次のようになります。

クッキーを製造するために必要な小麦粉やバター、卵など材料仕入や製造に携わる人に支払う労務費、消耗品費や減価償却費などの経費は、すべていったん仕掛品勘定に入ります。その中から、クッキーとして完成したものが製品となり、販売すると売上原価となります。

このように、仕掛品とは「一方では材料や労力を投入し、他方では完成した製品を取り出すといった製造過程にあるもの」を指します。

仕訳においては、仕掛品の代わりに「製造」勘定を使うこともありますが、一般には仕掛品勘定が製造原価の各要素を集計するための科目という理解で問題ありません。

上の例では、決算において貸借対照表に表示される残高は次のようになります。

| 製品 | 7,500 |

| 材料 | 600 |

| 仕掛品 | 2,500 |

仕掛品が棚卸資産であるということは、期末仕掛品の残高は生産性に大きく関係するということです。

上の図の仕掛品勘定において期末仕掛品が多いということは、製品となって完成したものが少ないか、材料などの投入が少ないことを意味します。

期末仕掛品が多いと、そこに投入した労務費や材料などが製品にならず、売上低下の原因となります。

また、管理すべき仕掛品が多いと、管理のための労務費が発生したり、決算における実地棚卸作業が煩雑になったりする他、完成までの期間が長くなると製品の品質にも影響します。

材料、労務費、経費などの投入量と、それから作り出される製品の産出量の比率を生産性といいますが、仕掛品のコントロールは製造業にとって非常に重要です。

半製品との違い

製造途中の製品には、仕掛品のほかに半製品(はんせいひん)となるものもあります。半製品とは、会社にとって中間的製品であり、自社製品の加工に利用もできますが、そのまま外部に販売ができる状態のものを指します。

たとえば、上の例でクッキー生地の状態で販売した場合などです。

これに対し、仕掛品はそれ自体では、外部に販売するには価値を認められませんが、自社にとっては完成前の製品として価値を持っているといえます。

一般には、棚卸資産の中では貸借対照表の表示は「現金化しやすい」順番に上から並べる方法によります。したがって、上から順に製品、材料、半製品、仕掛品という順序となります。

仕掛品の評価について

仕掛品の期末評価は、認められた方法により正しく評価し、計上する必要があります。

法人税においては、棚卸資産の価額の評価は事業の種類ごとに、かつ、次の区分ごとにそれぞれ一定の評価方法によって行わなければならないとされています。

(2) 半製品

(3) 仕掛品(半成工事を含む。)

(4) 主要原材料

(5) 補助原材料その他の棚卸資産

棚卸資産として計上する際の評価方法

棚卸資産の評価方法は大きく原価法と低価法に分けられ、原価法においては個別法、先入先出法などがあります。これらの評価方法のうち、どの方法を採用するかは事前に税務署に届け出ておく必要があります。

- 最終仕入原価法(さいしゅうしいれげんかほう)

- 個別法 (こべつほう)

- 先入先出法(さきいれさきだしほう)

- 総平均法 (そうへいきんほう)

- 移動平均法(いどうへいきんほう)

- 売価還元法(ばいかかんげんほう)

実際には、棚卸方法についての届出は設立第1期の確定申告書の提出期限、変更届は事業年度開始の日の前日となっていますので、実際には法定評価方法である「最終仕入原価法」を採用するのが多いかと思います。

最終仕入原価法とは、棚卸資産の種類等の同じものについて、年度終了時から一番近い時に取得した価額をその単位あたりの評価額とする方法です。

評価方法として過去には、「後入れ先出し法」といって後に仕入れたものを先に出したと仮定して期末評価をする方法がありました。しかし、国際会計基準(IFRS)においてものその採用を認めないとしたため、改正企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」により、2010年4月 1日 以降は廃止され、法人税法においても認められなくなりました。

具体的な仕掛品の評価はそれぞれの評価方法によりますが、製造に投入した材料や経費が多くなればなるほど複雑になります。会計ソフトではなく、原価計算システムの導入により効率化するのもよいでしょう。

また、6の売価還元法とは、期末の売価合計額に原価率を乗じて求めた金額を期末棚卸資産の価額とするもので、売価から原価を算定する他とは異なった方法です。

低価法は、原価法による評価額と期末時価を比較し、どちらか低い方をとる評価方法です。

仕掛品の仕訳

ここで、仕掛品勘定をもう一度見てみましょう。

仕掛品勘定には元々前期末の仕掛品残高が期首仕掛品としてあります。

そこに製造に投入した材料費、労務費、各種製造経費が加わり、完成したものは製品勘定に振り替えます。そして残ったものが当期末仕掛品残高となります。

もっとも簡単な仕訳は次のようになります。

【仕掛品への投入】

| 仕掛品 | 2,100円 | 材料費 | 2,100円 |

| 仕掛品 | 3,000円 | 労務費 | 3,000円 |

| 仕掛品 | 2,300円 | 消耗品費などの経費 | 2,300円 |

【製品への振替え】

| 製品 | 4,900 | 仕掛品 | 4,900 |

しかし実際には、会計ソフトに棚卸資産として認識させておけば、期末振替については自動的に計算されるので、このような仕訳は不要です。

そして最後に棚卸評価額の振替が必要となります。期首仕掛品や期末仕掛品は製造原価報告書や損益計算書に表示されます。

| 期末仕掛品 | 1,500円 | 仕掛品 | 1,500円 |

| 仕掛品 | 2,500円 | 期末仕掛品 | 2,500円 |

また、実際には直接費としての製造経費以外に、製造間接費も仕掛品への振替項目となります。

間接費とは「直接の原価ではないが、間接的に原価となるもの」です。先に挙げたクッキーの例でいえば、別にクッキーのレシピを考える人がいれば間接労務費として、コロナ対策のための費用などは間接経費として該当部分は仕掛品に投入されることとなります。

仕掛品を正しく理解しよう!

製造業にとっていつまでも仕掛品勘定の中に入っているものは、製造のサイクルから大きく外れた不良在庫であるといえます。

しかしながら、正常なサイクルにおける仕掛品の積み上げは、次期の売上に大きく貢献するものでもあります。

製造業における仕掛品管理は、材料が製品になるまでの過程すべての管理といってもいいくらい広範囲に及びます。製造業における仕掛品の意味を正しくとらえ、その工程や製品にあった管理方法を見つけていきましょう。

【期間限定】会計ソフト移行で最大70万円ポイント還元!

オンプレミス型・インストール型をご利用の企業様へ。 移行作業をプロに任せる「導入支援サービス(サクセスプラン)」の費用相当額が、最大70万円分ポイント還元されるお得なキャンペーンを実施中です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

最新版!ソフトウェア開発における個別原価管理の基本

ソフトウェア開発における個別原価管理にお悩みではありませんか?

ソフトウェア開発における個別原価管理の基本から、その目的やメリット、具体的な進め方までを詳しく解説します。

ソフトウェアの資産化完全ガイド

ソフトウェアの資産計上は、会計や税務、原価管理などの複雑さから難易度が高く、うまく進められていない企業も多いのではないでしょうか?

ソフトウェアの資産化に関する基本的な知識や判断のポイント、工数管理や資産化のタイミングなどを解説します。

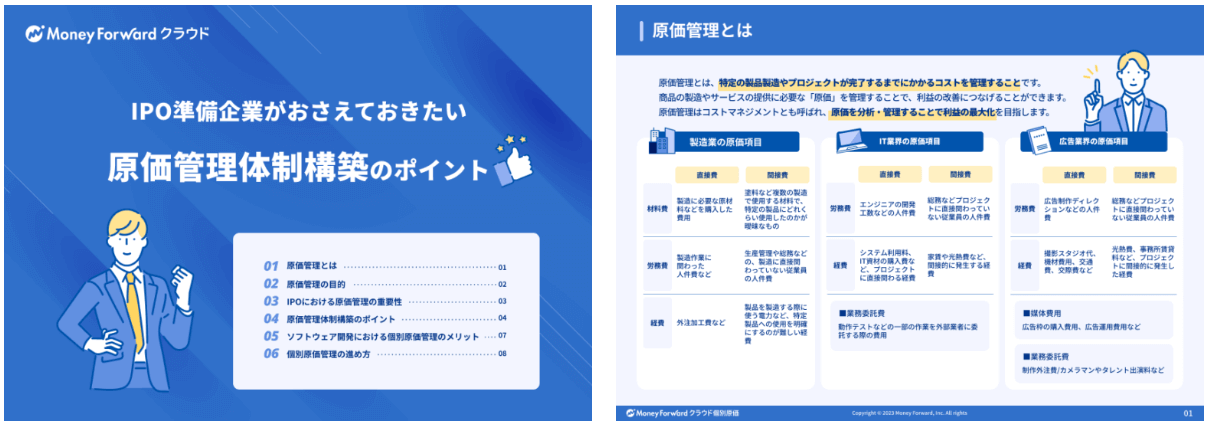

IPO準備企業におすすめ!原価管理体制構築のポイント

個別原価管理は、IPOに必要とされるあらゆる経営管理体制の構築・運用と密接に関連しており、非常に重要です。

これから原価管理をはじめる企業向けに、体制構築のポイントや進め方を解説します。

マネーフォワード クラウド個別原価 サービス資料

IT開発・プロジェクト型ビジネスのための個別原価管理システムをお探しではありませんか?

マネーフォワード クラウド個別原価は、個別原価計算はもちろん、プロジェクト申請・工数入力・資産振替・レポート作成までの一連の業務をワンストップでサポートします。

よくある質問

仕掛品とは?

企業会計において、製造途中の段階で未完成の状態の製品のことであり、原材料を少しでも加工している製品のことです。詳しくはこちらをご覧ください。

半製品との違いは?

会社にとって中間的製品であり、自社製品の加工に利用もできますが、仕掛け品とは違って、そのまま外部に販売ができる状態のものです。詳しくはこちらをご覧ください。

原価法における評価方法は何を採用する?

「最終仕入原価法」を採用するのが多いかと思います。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

仮受金に消費税はかかる?課税時期や仕訳例、前受金・預り金の場合を解説

仮受金の仕訳をする際に、消費税を計上するべきか悩むこともあるかもしれません。仮受金の中には、消費税の課税対象である取引であることが後に判明する可能性もあるためです。この記事では、仮…

詳しくみる移動平均法による評価方法をわかりやすく解説

企業の利益を把握するうえで、売上原価管理は無くてはならない業務のひとつです。棚卸資産の原価を正しく把握できていなければ、利益の数字が不正確となり経営判断や戦略に大きな影響を及ぼすで…

詳しくみるキャンセル料が発生した場合の仕訳と勘定科目まとめ

本記事では、キャンセル料が発生した場合の勘定科目の使い方や、具体的な仕訳例を解説しています。キャンセル料はその内容によって、課税の取扱いが異なることは意外と知られていません。これま…

詳しくみる電子記録債権の会計処理とは?仕訳の解説

新しい金銭債権である「電子記録債権」は、発生時と譲渡時、決済時にそれぞれ会計処理をする必要があります。どのような勘定科目が使えるのか、具体的な仕訳例も紹介しつつ解説するので、ぜひ参…

詳しくみる法人成りの仕訳とは?資産・負債の引継ぎや税務処理をわかりやすく解説

個人事業から株式会社や合同会社へと形態を変える「法人成り」は、節税対策や信用力向上のために実施されることが増えています。しかし、会計処理の面では、個人の支出と法人の帳簿をしっかり切…

詳しくみる貸倒引当金とは?仕訳処理や計算方法をわかりやすく解説

貸倒引当金とは、貸し出したお金が回収できなくなるリスクに備えて、企業が利益からあらかじめ設定する積立金のことです。この引当金は、潜在的な損失を見込んで計上され、実際の損失発生時に利…

詳しくみる会計の注目テーマ

- 勘定科目 消耗品費

- 国際会計基準(IFRS)

- 会計帳簿

- キャッシュフロー計算書

- 予実管理

- 損益計算書

- 減価償却

- 総勘定元帳

- 資金繰り表

- 連結決算

- 支払調書

- 経理

- 会計ソフト

- 貸借対照表

- 外注費

- 法人の節税

- 手形

- 損金

- 決算書

- 勘定科目 福利厚生

- 法人税申告書

- 財務諸表

- 勘定科目 修繕費

- 一括償却資産

- 勘定科目 地代家賃

- 原価計算

- 税理士

- 簡易課税

- 税務調査

- 売掛金

- 電子帳簿保存法

- 勘定科目

- 勘定科目 固定資産

- 勘定科目 交際費

- 勘定科目 税務

- 勘定科目 流動資産

- 勘定科目 業種別

- 勘定科目 収益

- 勘定科目 車両費

- 簿記

- 勘定科目 水道光熱費

- 資産除去債務

- 圧縮記帳

- 利益

- 前受金

- 固定資産

- 勘定科目 営業外収益

- 月次決算

- 勘定科目 広告宣伝費

- 益金

- 資産

- 勘定科目 人件費

- 予算管理

- 小口現金

- 資金繰り

- 会計システム

- 決算

- 未払金

- 労働分配率

- 飲食店

- 売上台帳

- 勘定科目 前払い

- 収支報告書

- 勘定科目 荷造運賃

- 勘定科目 支払手数料

- 消費税

- 借地権

- 中小企業

- 勘定科目 被服費

- 仕訳

- 会計の基本

- 勘定科目 仕入れ

- 経費精算

- 交通費

- 勘定科目 旅費交通費

- 電子取引

- 勘定科目 通信費

- 法人税

- 請求管理

- 勘定科目 諸会費

- 入金

- 消込

- 債権管理

- スキャナ保存

- 電子記録債権

- 入出金管理

- 与信管理

- 請求代行

- 財務会計

- オペレーティングリース

- 新リース会計

- 購買申請

- ファクタリング

- 償却資産

- リース取引