- 更新日 : 2026年1月15日

売上原価とは?計算方法や業種ごとの違い、よくある間違いを解説

売上原価とは、売れた商品やサービスの仕入れ・製造に直接かかった費用のことです。これが確定しなければ、会社の利益の源泉である「粗利(売上総利益)」を算出できません。

どこまで原価に含めるべきか、製造原価との違いは何かなどの疑問もあると思います。特に製造業や飲食業では計算が複雑になり、処理を誤ると正しい経営判断ができなくなるリスクもあります。

本記事では、売上原価の基本的な計算式から、業種ごとの範囲の違い、製造原価との関係性までを網羅的に解説します。日々の経理業務や決算処理にお役立てください。

目次

売上原価とは

売上原価とは、売れた商品の仕入れや製造に直接的にかかった費用のことです。つまり、「当期に仕入れた(作った)費用全額」ではなく、「売れた分だけの費用」です。

小売業、製造業、サービス業などの業種によって、売上原価をとらえる範囲が違ってきますが、大元の考え方は同じです。

損益計算書(P/L)においては、売上高から最初に差し引かれる費用であり、企業の収益力を測るための「売上総利益(粗利)」を決定づける数値です。そこから人件費や家賃などの「販売費及び一般管理費」を引いて、営業利益を算出します。

売上原価の計算が間違っていると、その後のすべての利益計算が狂ってしまうことになります。

図の例でいうと、当期に売れた商品は、期首にあった20万円分の商品と当期に仕入れた商品のうち、期末に残ったもの以外です。そして、貸借対照表には当期に残った商品が計上されます。

売上原価の正しい計算方法は?

売上原価は、「期首商品棚卸高 + 当期商品仕入高 - 期末商品棚卸高」の計算式で算出します。 損益計算書を見ると複雑そうに見えますが、ロジックはシンプルです。

「元々あった在庫」に「新しく仕入れた分」を足し、そこから「売れ残った在庫」を引けば、自然と「売れて出ていった分(原価)」が判明するという仕組みです。

売上原価の計算式

読み方と意味

| 項目 | 読み方 | 意味 |

|---|---|---|

| 期首商品棚卸高 | きしゅしょうひんたなおろしだか | 前の期から繰り越された在庫の金額 |

| 当期商品仕入高 | とうきしょうひんしいれだか | 今期中に新しく仕入れた商品の総額 |

| 期末商品棚卸高 | きまつしょうひんたなおろしだか | 今期末の時点で残っている在庫の金額 |

売上原価の計算シミュレーション

具体的な数字を当てはめて売上原価を計算してみましょう。

- 期首にあった在庫:20万円

- 当期に仕入れた商品:90万円

- 期末に残った在庫:30万円

この場合の計算は以下のようになります。

- 販売可能な商品の総額を出す

20万円(期首)+ 90万円(当期仕入)= 110万円

今期お店にあった商品のトータル金額です。 - 期末の在庫残高を引く

110万円 - 30万円(期末在庫)= 80万円

この期の売上原価は80万円となります。 仮にこの期の売上高が150万円だった場合、売上総利益(粗利)は「150万円 - 80万円 = 70万円」と計算できます。

棚卸が欠かせない理由

この計算式を見てわかるとおり、売上原価を確定させるには「期末商品棚卸高」、つまり「決算日時点でいくら分の在庫が残っているか」を正確に数える作業が不可欠です。

日々の仕入れは請求書で管理できますが、最終的な在庫金額は実地棚卸(実際に数を数えること)を行わないと確定しません。在庫のカウントミスは、そのまま利益の計算ミスに直結するため、期末の実地棚卸は慎重に行う必要があります。

業種で変わる売上原価の考え方

小売、飲食、製造、サービスといった業種によって、売上原価をとらえる範囲が異なります。基本の考え方は「売上獲得に直接かかった費用」ですが、業態によって「直接かかった」とみなす範囲が変わるためです。

【業種による売上原価の考え方一覧】

| 業種 | 主な売上原価 | 事例・備考 |

|---|---|---|

| 小売業 | 商品仕入高 | 洋服や雑貨の仕入代金、引取運賃。 |

| 飲食業 | 材料費 | 米、肉、野菜などの食材費。通常、店舗スタッフの人件費は含みません。 |

| 製造業 | 製造原価 | 材料費に加え、工場の作業員給料(労務費)、電気代(経費)を含みます。 |

| サービス業 | 外注費 | プロジェクトを外部委託した場合の費用。在庫がないため原価率は低くなります。 |

飲食業の場合

飲食業では、「食材費(材料費)」を中心に計算します。 提供するメニューを作るために使った肉、野菜、調味料などが該当します。また、テイクアウト用の容器代やおしぼり代なども、売上原価に含める場合があります。

(うなぎ屋の場合)

米、うなぎ、タレの仕入費用はすべて売上原価(材料費)となります。

期首材料棚卸高 + 当期材料仕入高 - 期末材料棚卸高 を各食材で行い、すべてを合計したものが売上原価となります。

(人件費の扱い)

飲食店のホールスタッフや、調理も接客も行う店長の人件費は、通常は「販売費及び一般管理費」に入れます。 ただし、「調理専門で雇っているスタッフ」がいる場合や、セントラルキッチンで調理のみを行う部門がある場合は、その人件費を「労務費」として原価に組み込むケースもあります。

税務調査でも確認されやすいポイントですので、顧問税理士と相談して一貫性のある処理を行うことが望ましいです。

小売業(物品販売業)の場合

小売業は、「販売する商品の仕入れ代金」がそのまま売上原価となります。 アパレル店であれば洋服の仕入れ値、雑貨店であれば商品の購入費用が該当します。

(売上原価に含まれるもの)

商品の仕入代金、仕入れにかかった運賃や手数料(引取運賃など)

(売上原価に含まれないもの)

店舗スタッフの給料、家賃、光熱費

小売業の場合、店舗スタッフの人件費は「販売費及び一般管理費」として処理されるのが一般的です。

製造業の場合

製造業は、原料や材料を買うだけでなく、工場で加工して製品にするまでのプロセス全てを集計する必要があります。「材料費」「労務費」「経費」の3つを合計して製造原価を算出します。

製造業では、これらをまとめて「当期製品製造原価」を算出し、そこから在庫調整を行って売上原価を導き出します。

(うなぎのタレ工場の具体例)

うなぎのタレ工場ではしょう油とみりんと調味料を加工して、タレを製品化しているとします。

工場では製造のみを行い、完成した製品は別の会社に卸している場合、売上原価でなく製造原価が損益計算書に表示されます。

「製造原価 = 期首製品棚卸高+当期製品製造原価-期末製品棚卸高」となります。

そして、材料費だけでなく、直接的に加工に要した労務費や光熱費などの経費は製品に含まれます。

製造原価については次項で解説します。

工場で製造から小売りなどの販売まで行っている場合は、工場で完成したモノは「製品」ですが、販売される段階では「商品」になるところが要注意です。この場合にも売上原価を把握しますが、その前に製造原価を計算します。製品ができるまでにかかった原価と売り上げた商品にかかった原価については区別します。

サービス業・IT業の場合

サービス業やIT業、コンサルティング業などは、売上原価が極端に低くなることがあります。物品を仕入れて売るわけではないため、在庫という概念が希薄だからです。例えば、広告宣伝業、コンサルタント業などは、労務、技術やノウハウなど情報の提供などで収入を得ているため、商品仕入も、材料仕入も加工過程もありません。

サービス業の売上原価となるものは外注費ぐらいかもしれません。

売上から差し引く売上原価が低いため、売上総利益は大きくなりますが、販売費や一般管理費といった間接的な費用が大きくなる傾向にあります。

同じような傾向が見られるものに、不動産賃貸業などが挙げられます。

売上原価と製造原価の違いは?

売上原価と製造原価は混同されやすいですが、「製造原価は製品を作るための費用」、「売上原価は売れた製品に対応する費用」という違いがあります。

製造業においては、まず「製造原価」を計算し、その結果を使って「売上原価」を算出します。

製造原価の計算方法

製造業では、その期に製品を作るためにかかった総費用を計算します。そして、決算書の一部として「製造原価報告書(C/R)」を作成します。

① 製造原価報告書の作成

- 当期総製造費用の算出:材料費、労務費、経費を合計する。

- 仕掛品(しかかりひん)の調整:作りかけの製品(仕掛品)の在庫調整を行う。

期首仕掛品棚卸高 + 当期総製造費用 - 期末仕掛品棚卸高 - 当期製品製造原価の確定:完成した製品の原価が確定する。

② 損益計算書での売上原価算出

「当期製品製造原価」を、損益計算書の「当期商品仕入高」の代わりに使います。

つまり、製造原価は「工場の中で完成するまでのコスト」であり、売上原価は「倉庫から出荷されて売上になるまでのコスト」と捉えるとわかりやすいでしょう。

タレ工場の事例で考える

「うなぎのタレ工場」の例で考えてみます。

- 製造フェーズ(工場)

醤油やみりん(材料費)、工場スタッフの給料(労務費)、煮込むためのガス代(経費)を合計してタレを作ります。この合計額が「製造原価」です。 - 販売フェーズ(出荷)

完成したタレのうち、当期に出荷されて売上が立った分だけが「売上原価」として計上されます。売れずに倉庫に残ったタレは「製品」として資産計上されます。

また、製造直売(工場兼店舗)のように、自社で作った「製品」と、外部から仕入れた「商品」の両方を販売している場合は、損益計算書上で「製品売上原価」と「商品売上原価」を併記、あるいは合算して表示することになります。

売上原価の計算でよくある間違い

売上原価の計算式自体はシンプルですが、「どの数値を当てはめるか」の判断でミスが起きます。特に以下の3点は、税務調査でも指摘されやすいポイントですので、経理担当者は注意が必要です。

期末在庫のカウントミスと評価損の見落とし

決算期末に残っている在庫数量を間違えると、利益が直接変動してしまいます。倉庫の奥にある在庫の見落としや、外部倉庫のカウント漏れは典型的なミスです。

あわせて「在庫の質」も確認してください。長期間売れ残って流行遅れになった服や、賞味期限切れ間近の食品などは、仕入れ値のまま計上すべきではありません。「商品評価損」として価値を切り下げないと、資産価値を過大に見積もることになります。ただし、「商品評価損」を税務上の損金に算入するには厳しい要件が求められていますので、注意が必要です。

仕入計上時期のズレ(締め日と納品日の相違)

「請求書が届いた日」で処理をしていると、期ズレが起きます。会計ルールでは、商品が届いた「納品日」基準で計上するのが原則です。

決算月の31日に商品が届き、請求書が翌月5日に届いた場合、請求書日付で処理すると当期の原価に含まれません。商品はあるのに費用がない状態となり、当期の利益が不当に増えてしまいます。請求書が未着でも、納品書ベースで当期の「買掛金」として計上処理を行ってください。

引取運賃や手数料などの付随費用の計上漏れ

商品代金以外にかかった費用(付随費用)の入れ忘れも多い事例です。海外から商品を仕入れた際の関税や、港からの引取運賃などが該当します。

これらを「荷造運賃」や「支払手数料」などの販管費で処理してしまうと、売上原価が安く計算され、粗利が実態より多く見えてしまいます。「販売できる状態にするまでにかかったコスト」は、すべて仕入高に含めるのが正解です。

売上原価の分析が経営に与える影響と改善策

売上原価を分析することで、会社の収益構造そのものを見直すきっかけになります。特に「売上高に対して原価がいくらかかっているか」を示す「原価率」は、経営の健全性を測るバロメーターです。

売上原価が高いと何が起きるのか

売上原価が高止まりしている状態は、いくら商品を売っても手元に利益が残りにくい「薄利」の状態を意味します。 会社の運営には、原価以外にも家賃や人件費、広告費などの「販売費及び一般管理費」がかかります。これらは粗利(売上総利益)から支払われるため、原価が高く粗利が少ないと、これらの経費を賄いきれず、最終的な営業利益が赤字になってしまうリスクがあります。

「忙しいのに儲からない」という場合、まずはこの原価率が適正範囲を超えていないかを確認する必要があります。

原価率を下げるための改善アプローチ

利益体質を改善するためには、以下の3つの方向性で対策を検討します。

- 仕入れコストの削減

最も直接的な方法は仕入値の交渉です。まとめて発注することで単価を下げる(ボリュームディスカウント)、仕入れルートを見直して中間マージンを省く、あるいは代替可能な安価な材料に切り替えるなどの工夫が求められます。 - 廃棄ロスと在庫管理の徹底

飲食業や小売業で特に重要なのが「ロス」の削減です。仕入れたものが売れずに廃棄されれば、その原価は売上を生まない単なる損失となります。発注精度の向上や、賞味期限・季節ごとの在庫回転率を細かく管理することで、無駄な原価の発生を抑えることができます。 - 販売価格の見直し

昨今の原材料高騰により、自助努力だけでは原価を下げられないケースも増えています。その場合は、原価の上昇分を販売価格に転嫁することも一つの経営判断です。付加価値を高めて単価を上げることで、原価率は相対的に下がります。

売上原価は粗利の決め手となる

売上原価は、売上を得るために直接要した費用ですが、商品や製品・サービスの販売にかかる間接的な費用も事業にとっては重要な要素です。間接的に要した費用には、社長の給料や広告宣伝費、保険料、交際費等売上原価より多くの項目があります。

損益計算書で、まず直接的に要した費用を差し引いて粗利を求めるのは、その商品や製品のもつ力「商品力・製品力」を見極めているといえます。

また今回出てきた製造業の損益計算書については、以下のページからテンプレートが無料でダウンロードできますので、ご活用ください。

【期間限定】会計ソフト移行で最大70万円ポイント還元!

オンプレミス型・インストール型をご利用の企業様へ。 移行作業をプロに任せる「導入支援サービス(サクセスプラン)」の費用相当額が、最大70万円分ポイント還元されるお得なキャンペーンを実施中です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

最新版!ソフトウェア開発における個別原価管理の基本

ソフトウェア開発における個別原価管理にお悩みではありませんか?

ソフトウェア開発における個別原価管理の基本から、その目的やメリット、具体的な進め方までを詳しく解説します。

ソフトウェアの資産化完全ガイド

ソフトウェアの資産計上は、会計や税務、原価管理などの複雑さから難易度が高く、うまく進められていない企業も多いのではないでしょうか?

ソフトウェアの資産化に関する基本的な知識や判断のポイント、工数管理や資産化のタイミングなどを解説します。

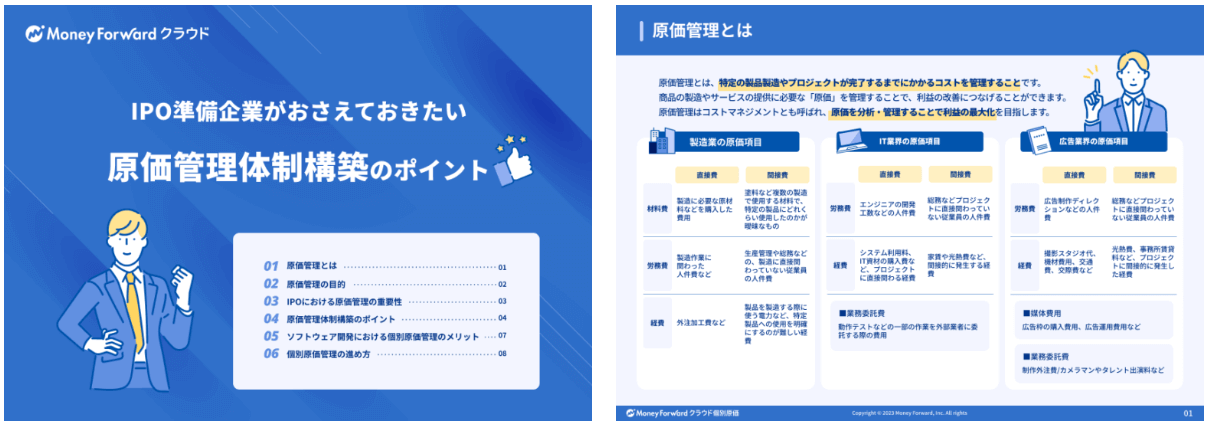

IPO準備企業におすすめ!原価管理体制構築のポイント

個別原価管理は、IPOに必要とされるあらゆる経営管理体制の構築・運用と密接に関連しており、非常に重要です。

これから原価管理をはじめる企業向けに、体制構築のポイントや進め方を解説します。

マネーフォワード クラウド個別原価 サービス資料

IT開発・プロジェクト型ビジネスのための個別原価管理システムをお探しではありませんか?

マネーフォワード クラウド個別原価は、個別原価計算はもちろん、プロジェクト申請・工数入力・資産振替・レポート作成までの一連の業務をワンストップでサポートします。

よくある質問

売上原価とは?

売れた商品の仕入れや製造に直接的にかかった費用のことです。詳しくはこちらをご覧ください。

売上原価の計算方法は?

「売上原価 = 期首商品棚卸高 + 当期商品仕入高 - 期末商品棚卸高」で求められます。詳しくはこちらをご覧ください。

飲食業における売上原価の考え方は?

材料のみで売上原価を考えますが、もしうな丼の調理専門で雇っている人がいれば、その人に支払う給料は売上原価とみることができます。詳細や製造業・サービス業における売上原価の考え方はこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

強制評価減とは?わかりやすく解説

強制評価減は取得原価と期末時点での時価に著しい乖離が見られる場合に、強制的に帳簿価額を下落させる会計処理です。それぞれの資産区分に応じて強制評価減を行う要件があるのが特徴です。 今…

詳しくみる海外子会社と連結決算を行う際の会計処理|換算処理やポイントも解説

近年、大企業だけではなく中小企業およびベンチャー企業でも投資やM&Aによる海外進出が増加しています。しかし、海外子会社を会計上適切に管理できていない企業も多いのが現状です。…

詳しくみる株主資本比率とは?計算方法から目安まで解説

株主資本比率は、企業の財務安定性を測る指標のひとつです。企業の経営が安定しているかどうかを見るのに重要な目安となります。この記事では、株主資本比率はどのような計算式で求めるのか、株…

詳しくみる総資産とは?種類や決算書の記載場所、分析方法などをわかりやすく解説

総資産とは、決算日時点で会社が持っているすべての資産を合計したもののことです。総資産は、流動資産・固定資産・繰延資産の3つの種類の資産に分けられます。総資産からわかることや純資産と…

詳しくみるキャッシュフロー計算書(C/F)とは?図解で見方や経営の読み方を解説

キャッシュフロー(C/F)は、一定期間における企業や個人の現金および現金同等物の流入と流出の差額のことです。 簡単に言えば「お金の流れ(キャッシュフロー)」になりますが、企業にとっ…

詳しくみる決算報告書とは?各種類の特徴や書き方を無料テンプレートつきで解説

決算報告書とは、企業が年度末に作成する財務状況や経営成績をまとめた書類で、法人税法、会社法、金融商品取引法などの法律によって作成が義務付けられています。 1年間の事業年度が終わると…

詳しくみる会計の注目テーマ

- 勘定科目 消耗品費

- 国際会計基準(IFRS)

- 会計帳簿

- キャッシュフロー計算書

- 予実管理

- 損益計算書

- 減価償却

- 総勘定元帳

- 資金繰り表

- 連結決算

- 支払調書

- 経理

- 会計ソフト

- 貸借対照表

- 外注費

- 法人の節税

- 手形

- 損金

- 決算書

- 勘定科目 福利厚生

- 法人税申告書

- 財務諸表

- 勘定科目 修繕費

- 一括償却資産

- 勘定科目 地代家賃

- 原価計算

- 税理士

- 簡易課税

- 税務調査

- 売掛金

- 電子帳簿保存法

- 勘定科目

- 勘定科目 固定資産

- 勘定科目 交際費

- 勘定科目 税務

- 勘定科目 流動資産

- 勘定科目 業種別

- 勘定科目 収益

- 勘定科目 車両費

- 簿記

- 勘定科目 水道光熱費

- 資産除去債務

- 圧縮記帳

- 利益

- 前受金

- 固定資産

- 勘定科目 営業外収益

- 月次決算

- 勘定科目 広告宣伝費

- 益金

- 資産

- 勘定科目 人件費

- 予算管理

- 小口現金

- 資金繰り

- 会計システム

- 決算

- 未払金

- 労働分配率

- 飲食店

- 売上台帳

- 勘定科目 前払い

- 収支報告書

- 勘定科目 荷造運賃

- 勘定科目 支払手数料

- 消費税

- 借地権

- 中小企業

- 勘定科目 被服費

- 仕訳

- 会計の基本

- 勘定科目 仕入れ

- 経費精算

- 交通費

- 勘定科目 旅費交通費

- 電子取引

- 勘定科目 通信費

- 法人税

- 請求管理

- 勘定科目 諸会費

- 入金

- 消込

- 債権管理

- スキャナ保存

- 電子記録債権

- 入出金管理

- 与信管理

- 請求代行

- 財務会計

- オペレーティングリース

- 新リース会計

- 購買申請

- ファクタリング

- 償却資産

- リース取引