- 作成日 : 2025年8月19日

購買申請の稟議はいくらから?書類の書き方やメール例文、効率化の工夫も解説

購買申請は、社内の物品購入や外部サービスの利用を適正に管理するための大切な手続きです。発注前に必要性や予算を確認し、承認を得ることで無駄な支出やトラブルを防げます。本記事では、購買申請の基本的な流れ、稟議書の書き方、メールの例文、滞りがちな原因と効率化の工夫について、実務で使える形でわかりやすく紹介します。これから申請業務を整備したい方、見直したい方に最適な内容です。

目次

購買申請とは

購買申請は、企業が物品やサービスを購入する際に、社内で承認を得るための手続きです。予算の確認や必要性の精査を経てから実際の発注へ進むことで、無駄な支出や不正な購買を防ぎます。

発注前に「誰が・何を・なぜ購入するか」を明確にし、部門長や経理などの関係部署に対して承認を求めます。申請内容には、購入品の名称、数量、価格、購入目的、納期、取引先などを記載します。

最近では、紙の申請書ではなく、ワークフローシステムや購買管理ツールを導入し、申請から承認、記録までをデジタルで管理する企業が増えています。申請状況をリアルタイムで確認できるため、業務のスピードと正確さが向上します。

購買申請と支払申請の違い

購買申請と混同されやすいのが支払申請ですが、それぞれ目的とタイミングが異なります。

- 購買申請:物品やサービスを「購入する前」に必要性と予算を確認するための申請

- 支払申請:納品・サービス提供が完了した後、請求書に基づいて支払うための申請

購買申請は発注の可否を判断するステップ、支払申請は契約に基づく金銭の支出処理です。両者のフローが整理されていないと、承認漏れや重複支出のリスクが高まるため、明確に使い分けることが求められます。

購買申請の稟議が必要な金額はいくらから?

購買申請の稟議が必要となる金額の基準は会社ごとに異なりますが、一般的には10万円以上の支出を目安に稟議決裁が求められるケースが多いです。会社ごとに「稟議規程」や「決裁規程」といった社内ルールが定められており、この規程には、「10万円以上の物品購入は部長決裁、50万円以上は役員決裁」といった具体的な金額と承認者の役職が明記されています。

小口の備品購入であれば課長や部長レベルの承認で済みますが、パソコンの一括購入、設備の新規導入、長期契約にかかわる支出などでは、稟議書の提出が求められます。

また、金額に関係なく定期契約や取引先変更が含まれる場合にも稟議が必要とされる場合があります。金額基準に加え、取引の内容や影響範囲も考慮して判断されます。

購買申請のフロー

購買申請のフローは、申請から発注、納品、支払処理までの一連の業務手順を指します。各工程を明確に定め、関係者の役割を整理することで、ミスや重複、支払漏れを防ぐことができます。

- 申請書の作成:購買を希望する社員が、購入の稟議書を作成します。内容には、購入する物品やサービスの名称、数量、価格、必要な理由、希望納期、納品場所、取引先などを記入します。

最近では、ExcelやWordではなく、クラウド型ワークフローシステムや購買管理ツールに直接入力し、申請できるケースが一般的です。 - 上長・関係部署の承認:提出された稟議書は、上司や経理部門、総務部など、社内の決裁権限を持つ人によって承認されます。承認のルートは、購入金額や品目によって異なります。

- 発注書の作成:承認が完了したら、購買担当者が発注書を作成し、取引先に送付します。発注書には、稟議書の内容が正確に反映されている必要があります。

- 納品と検収:物品が納品されたら、申請部署が内容を確認し、問題がなければ検収を完了させます。その後、取引先から請求書が届き、経理部門がその内容を確認して支払い手続きを行います。

この一連のフローをスムーズに進めるには、申請書の記入漏れや情報不足をなくすことが大切です。また、承認者が迅速に内容を確認できるよう、具体的な情報を分かりやすく記載することを心がけましょう。

購入の稟議書の書き方と承認を得るためのポイント

稟議書は、一定金額以上の支出や契約を行う際に、社内の承認を得るために提出する文書です。購買申請と連動することも多く、稟議書の内容がそのまま購買申請書や発注書に引き継がれる場合があります。稟議書には、購入の目的や背景、見積金額、予算の有無を明確に記載し、費用対効果やリスク、想定される質問への備えも含めると、承認者が判断しやすくなります。

稟議書に含めるべき項目

購入の稟議書には、以下の項目を明確に記載します。

承認を得るためのポイント

購入の稟議書で承認を得るためには、伝え方も大切です。抽象的な表現は避け、「業務効率が上がる」ではなく「作業時間が月20時間短縮される」など、数値や効果を具体的に示します。費用対効果、導入のリスクと対策、他の選択肢との比較などを記載すると、説得力が増します。想定される質問を事前に整理し、必要であれば口頭でも補足説明を行いましょう。

関連:購入の稟議書の書き方は?テンプレートや例文でポイントが分かる!

購買申請に役立つテンプレート

購買申請の書類を効率的に作成するには、テンプレートを活用すると便利です。

マネーフォワード クラウドでは、今すぐ実務で使用できる、テンプレートを無料で提供しています。以下よりダウンロードいただき、自社に合わせてカスタマイズしながらお役立てください。

購買申請のメールの書き方と例文

購買申請のメールは、社内の関係者に稟議書の回覧を依頼したり、購買部門へ発注を依頼したりする際に使われます。件名で内容を明確にし、本文で必要な情報を簡潔に伝えることが大切です。

メールを作成する際のポイント

- 件名:内容が一目でわかるようにします。「【購買申請依頼】〇〇購入の件(△△部)」のように、目的と内容、部署名を入れます。

- 宛先:承認者や関係部署の担当者を正確に指定します。

- 目的を明確に:何の目的でメールを送っているのかを冒頭で伝えます。

- 添付ファイルを明記:稟議書など、添付している資料がある場合はその旨を記載します。

- 期限を設ける(必要な場合):いつまでに承認してほしいか、返信がほしいかなど、希望する期限があれば明確に伝えます。

- 丁寧な言葉遣い:社内メールであっても、丁寧な言葉遣いを心がけます。

購買申請依頼メールの例文

以下に、稟議書の承認を依頼するメールの例文を示します。

件名:【購買申請依頼】ノートPC購入の件(営業部)

〇〇部長

お疲れ様です。営業部の△△です。

この度、営業部の新規プロジェクトに必要なノートPCの購入について、購買申請の承認をお願いしたく、ご連絡いたしました。

詳細につきましては、添付の稟議書をご確認ください。

ご多忙のところ恐縮ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

発注依頼メールの例文

以下に、購買部門へ発注を依頼するメールの例文を示します。

件名:【発注依頼】A社製コピー機導入の件(総務部)

購買部 御担当者様

いつもお世話になっております。総務部の△△です。

先日承認されました、A社製コピー機導入の件につき、正式な発注をお願いしたくご連絡いたしました。

添付の稟議書および見積書をご確認いただき、お手続きをお願いできますでしょうか。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

よろしくお願いいたします。

これらの例文を参考に、状況に応じて内容を調整してください。

購買申請が滞る原因と効率化のポイント

購買申請が進まない原因は、申請ルールが不明確、手作業が多い、承認ルートが属人化している、といった点にあります。申請から支払いまでの流れを整理し、システム化や手順の見直しを行うことで、ミスや処理の停滞を防げます。

業務フローの見える化で申請の流れを整理する

まず取り組むべきは、購買申請から支払いまでの流れを明確にすることです。

「誰が」「どの段階で」「何を処理しているのか」を図や一覧表で可視化すると、無駄な手順や承認の重複に気づきやすくなります。

例:購買申請 → 部門承認 → 稟議 → 発注 → 納品 → 請求確認 → 支払い処理

この中で、申請書の作成や承認手続きに時間がかかっている場合は、業務のスリム化が必要です。

ワークフローシステムで申請・承認を自動化する

購買申請を紙やメールで行っていると、承認者が不在のときに申請が滞ったり、申請書の所在が不明になったりすることがあります。

ワークフローシステムを導入すれば、以下のような効率化が可能です。

- 申請・承認の状況をリアルタイムで確認できる

- 自動通知で承認者への連絡漏れを防止

- 承認履歴や申請内容を一元管理できる

クラウド型のシステムなら、導入の手間を抑えつつ運用を始めることができます。

テンプレートの統一とマニュアル整備でミスを削減する

申請書や稟議書に自由記述が多いと、記入漏れやフォーマットの違いが原因で差し戻しが発生します。

項目を統一したテンプレートを用意し、記入例や入力ルールも明示することで、誰でも正確に書けるようになります。

併せて、申請手順や承認ルートをまとめたマニュアルを作成しておくと、新任者でもスムーズに処理できます。

過去の申請履歴をデータベース化する

頻繁に似たような内容で申請をしている場合、過去の履歴を探して参考にするのは非効率です。

過去の購買申請を検索できる仕組みを整えておけば、以下のような効果があります。

- 類似の申請を流用し、作成時間を短縮できる

- 同じ取引先の見積条件を再確認できる

- 過去の納期トラブルや契約条件を把握できる

属人化を避け、誰でも履歴にアクセスできる状態にすることがポイントです。

申請ルールや金額基準を明文化する

「いくら以上で購買申請が必要か」「誰の承認が必要か」といった基準が曖昧だと、申請する側も承認する側も判断に迷います。

社内規程に基づいた申請ルールを文書化し、全社員に周知することで、処理の遅れや承認ミスを防げます。

金額別に承認者を段階的に分けた一覧表を作成するのも有効です。

購買申請の効率化でコスト削減と業務改善

購買申請は、会社の支出を適切に管理するための基本的な仕組みです。流れの見直しや稟議書の整備、電子承認の活用によって、業務のムダを減らし、コスト削減にもつながります。日々の運用に効率化の工夫を取り入れることで、購買プロセスがスムーズになり、組織全体の生産性向上にも貢献します。

請求書の受領や保管、支払いのフローを効率化する方法

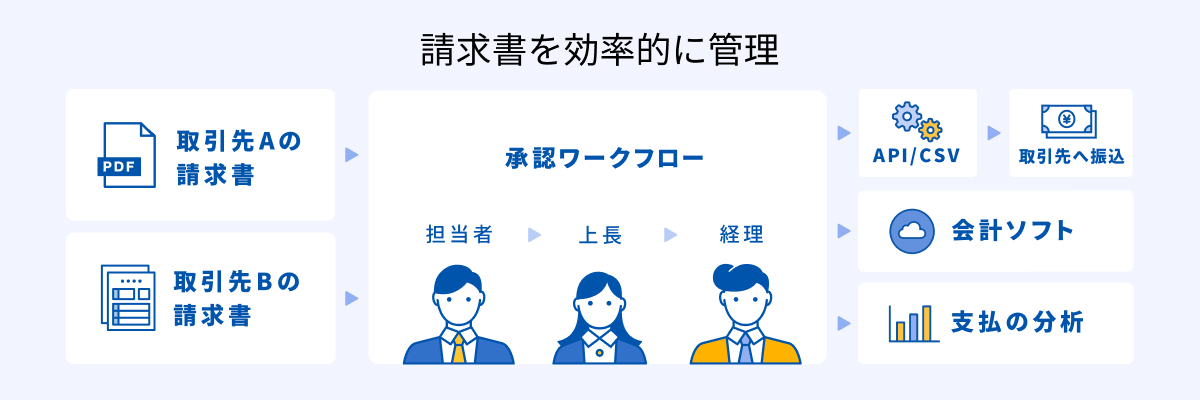

マネーフォワード クラウド債務支払は請求書の受取や管理、支払いに関わる業務を効率化するクラウド型債務管理システムです。

インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応可能で、今後の法令対応に必要な機能も順次対応していきます。

①受領した請求書を自動で電子保存

紙やメールなど、あらゆる形式で受領した請求書をオンラインで一元管理でき、請求書データから「支払先」「支払期日」「請求金額」など様々な情報を自動で読み取れます。

特に、受け取った請求書に記載された「適格請求書発行事業者登録番号」を国税庁が公表しているデータベースと照合し、登録番号が国税庁に登録されているかを自動で判定できます。ひとつのサービス内で確認作業が完結するので、適格請求書の判定業務を効率化できます。

②自社に合ったワークフローの構築

自社の購買フローに沿った申請フォームを作成できます。「一定金額以上は役職者の承認を得る」などの条件分岐にも対応。

支払い時に事前の申請と紐づけ、事前申請から支払いまでの一元管理を実現します。

③支払調書の作成

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成し、PDFやe-Tax向けのCSVファイルを出力できます。

支払調書を作成するためだけに支払い情報を管理する必要はなく、取引先から受け取った請求書の内容を入力した「支払い依頼申請」のデータが作成のもとになります。また、提出対象かどうかを自動で判別して集計できるため、限られた時間でも効率的に支払調書を作成できます。

支払調書作成機能について、詳しくは以下をご覧ください。

マネーフォワード クラウドで支払調書作成は自動化できる!Excel集計から解放される方法とは?

【期間限定】会計ソフト移行で最大70万円ポイント還元!

オンプレミス型・インストール型をご利用の企業様へ。 移行作業をプロに任せる「導入支援サービス(サクセスプラン)」の費用相当額が、最大70万円分ポイント還元されるお得なキャンペーンを実施中です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

稟議の関連記事

購買申請の関連記事

新着記事

請求書支払いの効率化はどう進める?手順と自動化のポイントを解説

Point請求書支払いの効率化はどう進める? 請求書支払いの効率化は、業務フローの標準化とシステムによる自動化の組み合わせで実現できます。 受領形式をPDF等の電子データに統一 A…

詳しくみる請求書を一括で振込できる?マナーや手数料の負担、効率化の手順を解説

Point請求書を一括で振込できる? 同一取引先への複数請求書は、事前に合意があれば合算して一括で振り込めます。 内訳を明記した支払通知書の送付がマナー 振込先口座が異なる場合は個…

詳しくみる振込代行サービスとは?比較ポイントや手数料を安く抑える方法を解説

Point振込代行サービスとは? 企業の送金業務を外部へ委託し、手数料削減と経理業務の効率化を同時に実現する仕組みです。 大口契約の活用により手数料を半額以下に CSV連携で入力業…

詳しくみる振込代行サービスのセキュリティは安全?仕組みや管理方法を解説

Point振込代行のセキュリティは安全? 銀行同等の暗号化と法的な保全措置により極めて安全です。 全通信をSSL暗号化し盗聴・改ざんを防止 倒産時も信託保全で預かり金を全額保護 社…

詳しくみる振込手数料を削減するには?法人のコスト対策と見直し術を解説

Point振込手数料を削減するには? 振込手数料の削減には、ネット銀行への移行や振込代行サービスの活用が最も効果的です。 ネット銀行活用で窓口より約30〜50%のコスト削減が可能 …

詳しくみる振込作業を効率化するには?経理の支払い業務をラクにする方法

Point振込作業を効率化するには? 銀行APIや全銀データを活用し、会計ソフトと銀行口座をシステム接続することで実現します。 API連携で手入力とログインの手間を削減 AI-OC…

詳しくみる会計の注目テーマ

- 勘定科目 消耗品費

- 国際会計基準(IFRS)

- 会計帳簿

- キャッシュフロー計算書

- 予実管理

- 損益計算書

- 減価償却

- 総勘定元帳

- 資金繰り表

- 連結決算

- 支払調書

- 経理

- 会計ソフト

- 貸借対照表

- 外注費

- 法人の節税

- 手形

- 損金

- 決算書

- 勘定科目 福利厚生

- 法人税申告書

- 財務諸表

- 勘定科目 修繕費

- 一括償却資産

- 勘定科目 地代家賃

- 原価計算

- 税理士

- 簡易課税

- 税務調査

- 売掛金

- 電子帳簿保存法

- 勘定科目

- 勘定科目 固定資産

- 勘定科目 交際費

- 勘定科目 税務

- 勘定科目 流動資産

- 勘定科目 業種別

- 勘定科目 収益

- 勘定科目 車両費

- 簿記

- 勘定科目 水道光熱費

- 資産除去債務

- 圧縮記帳

- 利益

- 前受金

- 固定資産

- 勘定科目 営業外収益

- 月次決算

- 勘定科目 広告宣伝費

- 益金

- 資産

- 勘定科目 人件費

- 予算管理

- 小口現金

- 資金繰り

- 会計システム

- 決算

- 未払金

- 労働分配率

- 飲食店

- 売上台帳

- 勘定科目 前払い

- 収支報告書

- 勘定科目 荷造運賃

- 勘定科目 支払手数料

- 消費税

- 借地権

- 中小企業

- 勘定科目 被服費

- 仕訳

- 会計の基本

- 勘定科目 仕入れ

- 経費精算

- 交通費

- 勘定科目 旅費交通費

- 電子取引

- 勘定科目 通信費

- 法人税

- 請求管理

- 勘定科目 諸会費

- 入金

- 消込

- 債権管理

- スキャナ保存

- 電子記録債権

- 入出金管理

- 与信管理

- 請求代行

- 財務会計

- オペレーティングリース

- 新リース会計

- 購買申請

- ファクタリング

- 償却資産

- リース取引