- 更新日 : 2025年2月20日

お会計票とは?種類や伝票の保管期間についてテンプレをもとに解説

お会計票は伝票のひとつで、主に店舗など顧客から直接注文を受ける場で使われます。さまざまな種類があり、業務の内容や性質によって使いやすいものを選ぶことが可能です。

本記事では、お会計票の概要や種類・タイプ、書き方、保管期間を解説します。ダウンロード後に印刷して使えるテンプレートもあるため、ぜひ活用してください。

目次

お会計票とは?

お会計票とは、顧客が注文した品名や数量、代金などを記載する伝票のことです。「お会計伝票」と呼ばれることもあり、単に「伝票」と呼ぶこともあります。以下のような役割で使われることが多いです。

- 店側が顧客の注文を控えておく

- 飲食店などで注文内容を厨房に伝える

- 会計の金額を顧客に伝える

さまざまな種類があるため、活用する場の業務内容や目的に合ったものを選びましょう。

お会計票の種類やタイプ

お会計票の使い方は、店舗や会社によって異なります。使いやすいように、独自のフォーマットを使う事業者も少なくありません。

お会計票の主な種類やタイプとそれぞれのメリットには、以下のものがあります。

| 種類やタイプ | メリット |

|---|---|

| 複写式 | 店舗や会社の控えが残る |

| 単票式 | 控えがないため書類が無駄に増えない |

| 1枚1枚が独立している箱入りタイプ | 取り出しやすい |

| メモ帳のようにはがせるタイプ | バラバラにならず持ち運びやすい |

| メニューや品名が印字されているタイプ | 数量のみを手早く記入できる |

| ミシン目入りで一部を切り取れるタイプ | 追加注文に対応しやすい |

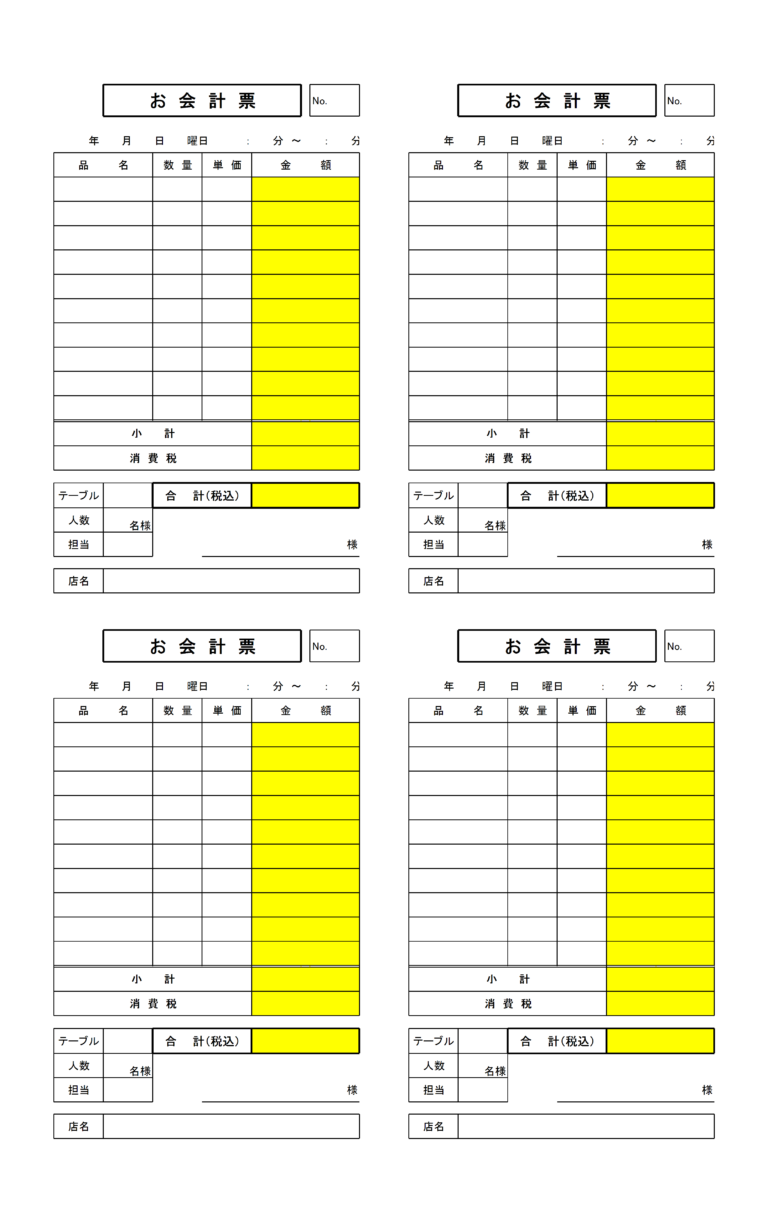

お会計票のテンプレート(エクセル)

お会計票は使用頻度が多く、1日に何枚も必要になることもあるでしょう。ストックしておいてもすぐに使い切ってしまうというお悩みもあるかもしれません。

以下のテンプレートは、ダウンロードして印刷するだけですぐに使えます。Excel形式のため、記入欄を増やすことや、よく使う項目を印字しておくことも可能です。

必要に応じてアレンジを加えながら、ぜひ役立ててください。

お会計票の書き方

お会計票には、主に顧客からの注文に関することを記載します。スムーズに品物を渡すために必要な情報を記載しましょう。

お会計票は主に顧客から注文を受けたタイミングで記載します。品物を渡し終えたときや受け取りのための控えとしても使われます。

ここでは、お会計票の記載内容と使うタイミングについて押さえておきましょう。

お会計票の記載事項

お会計票には、主に以下の事項を記載します。

- 品名

- 数量

- 単価

- 合計金額

- 日付

- 顧客の名前

このほか、必要に応じてテーブル番号や通し番号、担当者名などを記入することもあります。

お会計票は業務をスムーズに行うために使われるものです。とくに記載してはいけない情報が決まっているわけではありません。そのため、それぞれの場で使いやすいように必要な情報を記載して使います。

お会計票を使うタイミング

お会計票を使う主なタイミングは、顧客からの注文を受けたときです。注文を受けてすぐにお会計票に記入することで、注文の間違いや書き漏れを防止できます。

また、多くの飲食店では顧客の注文した品物をすべて運び終わったときに、テーブルにお会計票を置くことがあります。運んでいない注文の品がもうないことや、会計の金額を顧客に伝える手段です。

花屋やクリーニング屋など、注文と受け取りのタイミングがずれる場合には、顧客に注文控えとしてお会計票の一部を渡すこともあります。

お会計票の保存期間は?

税法等により、会計帳簿および取引に関する書類は適切に保存しなければなりません。お会計票が業務の中で果たしている役割によっては、長期間の保存が必要になる場合があります。

お会計票が、以下のような役割を兼ねている場合は、品物や金銭のやりとりの証拠となる「証憑」のひとつとして、法律で保存が義務付けられています。

また、会計ソフトが普及している最近では稀ですが、お会計票が仕訳帳のかわりの会計伝票(入金伝票や売上伝票)としての役割も兼ねているのであれば、会計帳簿としても保存が必要になります。

一方、売上はすべてレジを通しており、レシートもレジから出力しているような飲食店であれば、一般的にはお会計票を長期間保存する必要はありません。日々の売上高の記帳は、レジに保存されているデータを印字したものであるジャーナルに基づいて行えます。このような場合は、お会計票ではなくレジのジャーナルを証憑として保存しましょう。

保存期間については、書類の種類および事業主の形態によって変わります。保存が必要な証憑や帳簿に該当する場合は、以下の期間はお会計票を保存しておくようにしましょう。

| 事業主の種類 | 証憑 | 帳簿 |

|---|---|---|

| 白色申告の個人事業主 | 5年 | ー |

| 青色申告の個人事業主 | 5年 | 7年 |

| 法人 | 7年または10年 | 10年 |

白色申告の個人事業主の場合

白色申告を行う個人事業主は決算書類や証憑について、確定申告の提出期限の翌日から5年間の保存が必要とされています。レジのジャーナルなどの他の証憑が無い場合は、お会計票を5年間保存しておきましょう。

青色申告の個人事業主の場合

青色申告を行う個人事業主は、取引に関してやり取りした書類について5年の保存が必要とされています。また、帳簿や決算書類、現金のやり取りの証拠などは7年となっています。いずれも、白色申告と同様に確定申告の提出期限の翌日から起算した期間です。

保存義務のある書類に該当するか、また該当する場合は5年と7年のどちらであるかは、業務上でお会計票が果たしている役割によって異なります。

たとえば、お会計票とは別に売上に関する領収書やレジのジャーナルを保存し、売上高の仕訳もそれらを根拠に記帳しているのであれば、お会計票の保存は必要ありません。しかし、レジジャーナルなどの他の証憑が無い場合、取引に関してやり取りした書類として5年保存する必要があります。お会計票が仕訳帳のかわりの会計伝票としての役割も兼ねている場合は、帳簿として7年間の保存が必要になります。

法人の場合

法人の場合は、法人税法で証憑について7年の保管が定められています。ただし、繰越欠損金が生じた年度は10年間の保管が必要です。一方で、会社法では事業に関する重要書類や帳簿は10年保管とされています。

お会計票が仕訳帳の会計伝票を兼ねている場合、帳簿として10年間の保存が必要です。業績が安定しない法人の場合、繰越欠損金が生じた年度は帳簿書類の保存期間が伸びることには注意してください。

お会計票は用途に合わせて選び適切に保管しよう

お会計票は、顧客とのやり取りや取引の記録に役立つ伝票の一つです。保管は必要ですが、記載事項やフォーマットは比較的自由に設定できます。そのため、使う場や業務内容に合ったお会計票を選んだり作ったりすることが可能です。

お会計票は取引の記録となる証憑であるため、一定期間の保管が必要です。事業者の区分に従って適切に保管しましょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

電子帳簿保存法 徹底解説(2025/10 最新版)

電子帳簿保存法は、1998年の制定以降、これまでに何度も改正を重ねてきました。特に直近数年は大きな改正が続いた上に、現在も国税庁による一問一答の追加・改定が続いており、常に最新情報の把握が必要です。

70P以上にわたるボリュームであることから、ダウンロードいただいた方から大好評をいただいている1冊です。

インボイス制度 徹底解説(2024/10 最新版)

インボイス制度は施行後もさまざまな実務論点が浮上し、国税庁によるQ&Aの追加・改訂が続いています。これを受けて、「結局どうすればいいのか、わからなくなってしまった」という疑問の声も多く聞かれるようになりました。

そこで、インボイス制度を改めて整理し、実務上の落とし穴や対応のヒントまで網羅的に解説した最新資料を作成しました。問題なく制度対応できているかの確認や、新人社員向けの教育用など、様々な用途にご活用いただける充実の資料です。

マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料

マネーフォワード クラウド会計Plusは、データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務が効率化できる会計ソフトです。

仕訳承認フローや業務分担にあわせた詳細な権限設定が可能で、内部統制を強化したい企業におすすめです。

マネーフォワード クラウド経費 サービス資料

マネーフォワード クラウド経費を利用すると、申請者も承認者も経費精算処理の時間が削減でき、ペーパーレスでテレワークも可能に。

経理業務はチェック業務や仕訳連携・振込業務の効率化が実現でき、一連の流れがリモートで運用できます。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

二重責任の原則はなぜ必要か?

監査に関わる仕事を担当している人であれば、「二重責任の原則」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。二重責任の原則は、日本の監査制度を信頼できるものにするために欠かせないルールです。本記事では、二重責任の原則の概要や、なぜ二重責任の原則…

詳しくみる建設業の会計基準とは?各会計基準の基礎知識や使用する勘定科目を紹介

建設業の会計では、一般的な会計とは異なる基準や処理方法が求められるため、正しい理解が必要です。また、適切に会計処理を行うために、建設業会計特有の勘定科目についてもおさえておきましょう。 本記事では、建設業における会計基準や勘定科目、オススメ…

詳しくみる記帳には会計ソフトを使うべき?色々な方法がある

「会計処理」には多くの時間と手間を要します。しかし「会計処理」は事業をうまく運営し、税金の計算を正確に行うための大切な作業の1つです。 会計の精度は、事業の発展や拡大に大きく影響します。そのために必要となる大切な作業の1つが「記帳」です。 …

詳しくみる棚卸計算法とは?やり方をわかりやすく解説

棚卸計算法は、棚卸資産の在庫や原価の計算に関わる評価方法です。継続記録法と併せて確認しておくことで、棚卸資産評価の理解が進みます。この記事では、棚卸計算法のやり方やメリット・デメリット、関連する棚卸しについて解説します。 棚卸計算法とは 棚…

詳しくみる連結会計システムとは?種類の比較やサービス例10選など紹介

連結会計システムの導入は、複雑化するグループ経営において、迅速かつ正確な意思決定の基盤となります。この記事では、連結会計システムとは何か、その主な機能から種類、そして自社に最適なシステムの選び方までを網羅的に解説します。ERPや一般の会計ソ…

詳しくみる経理で使えるエクセル基礎知識・関数10選!テンプレも100枚以上あり!

経理担当者がマイクロソフト社のエクセル(Excel)を使う場合、フィルター機能・ピボットテーブル・並べ替え機能などをマスターしておくと便利です。また、エクセル関数としては、SUM関数・VLOOKUP関数・RANK関数・IF関数などは、経理担…

詳しくみる会計の注目テーマ

- 勘定科目 消耗品費

- 国際会計基準(IFRS)

- 会計帳簿

- キャッシュフロー計算書

- 予実管理

- 損益計算書

- 減価償却

- 総勘定元帳

- 資金繰り表

- 連結決算

- 支払調書

- 経理

- 会計ソフト

- 貸借対照表

- 外注費

- 法人の節税

- 手形

- 損金

- 決算書

- 勘定科目 福利厚生

- 法人税申告書

- 財務諸表

- 勘定科目 修繕費

- 一括償却資産

- 勘定科目 地代家賃

- 原価計算

- 税理士

- 簡易課税

- 税務調査

- 売掛金

- 電子帳簿保存法

- 勘定科目

- 勘定科目 固定資産

- 勘定科目 交際費

- 勘定科目 税務

- 勘定科目 流動資産

- 勘定科目 業種別

- 勘定科目 収益

- 勘定科目 車両費

- 簿記

- 勘定科目 水道光熱費

- 資産除去債務

- 圧縮記帳

- 利益

- 前受金

- 固定資産

- 勘定科目 営業外収益

- 月次決算

- 勘定科目 広告宣伝費

- 益金

- 資産

- 勘定科目 人件費

- 予算管理

- 小口現金

- 資金繰り

- 会計システム

- 決算

- 未払金

- 労働分配率

- 飲食店

- 売上台帳

- 勘定科目 前払い

- 収支報告書

- 勘定科目 荷造運賃

- 勘定科目 支払手数料

- 消費税

- 借地権

- 中小企業

- 勘定科目 被服費

- 仕訳

- 会計の基本

- 勘定科目 仕入れ

- 経費精算

- 交通費

- 勘定科目 旅費交通費

- 電子取引

- 勘定科目 通信費

- 法人税

- 請求管理

- 勘定科目 諸会費

- 入金

- 消込

- 債権管理

- スキャナ保存

- 電子記録債権

- 入出金管理

- 与信管理

- 請求代行

- 財務会計

- オペレーティングリース

- 新リース会計

- 購買申請

- ファクタリング

- 償却資産

- リース取引

.png)