- 更新日 : 2024年8月8日

売上総利益(粗利益)とは?計算方法や他の利益との違い

売上総利益とは、売上高から売上原価を差し引いたもので、企業が商品やサービスの販売からどれだけの利益を得たかを示します。売上原価には、製品の製造や仕入れに直接かかる費用が含まれます。この記事では、売上総利益の概要や計算式、他の利益との違い、活用方法、改善方法などをわかりやすく解説していきます。

目次

売上総利益(粗利益)とは?

損益計算書の売上総利益・粗利とは?

損益計算書上の「売上総利益」は売上から売上原価を差し引いた金額です。本業で得られた利益を示し、「粗利益」とも呼ばれます。製造業の場合は売上原価の代わりに製造原価が差し引かれます。

計算方法と具体例

売上総利益(粗利益)の計算方法は以下の通りです。

例えばスーパーマーケットなどの小売業の場合、原価1,000円の商品300個を1,500円で販売して完売した場合、売上総利益(粗利益)は15万円(500円×300個)となります。売上総利益が高いと「本業で順調に利益を上げられている」と考えられます。

粗利益の計算には売上原価が用いられますが、製造業の場合は人件費を含む「製造原価」が用いられます。小売業では人件費は「販売費」になるため売上原価に含まれないのに対し、製造業では人件費は製造原価に含まれます。

売上高総利益率(粗利益率)とは?

売上高総利益率(粗利益率)の意味と計算方法

売上高総利益率(粗利益率)は次の計算式で算出される、販売する品物や提供するサービスの利益率のことです。

売上高総利益率(粗利率)は社会の景気に影響されやすく、景気が良くなると高くなり、景気が悪くなると低くなる傾向があります。また会社の戦略の成功・失敗や、取り扱い商品の是非も売上高総利益率(粗利益率)の数値に表れます。利益率が高い場合には戦略の成功や販売商品の質が高いと判断でき、逆に比率が低い場合には、原価率が高くなっていたり販売する商品の競争力が落ちていると考えられます。

業種によっても大きく異なる

売上高総利益率は一般的に価格競争の激しい、代替商品やサービスの選択肢が多い分野ほど大きくなります。独創性に優れた商品や付加価値の高い商品を扱っている企業の粗利益率は大きくなり、逆の企業の粗利益は小さくなります。業種別では小売業<製造業<建設業<卸売業の順に粗利益率が大きくなる傾向にあります。

売上高総利益率(粗利率)を上げるには?

売上高総利益率を上げる方法には売上を上げる、売上原価を下げる、の2つがあります。売上を上げる方法としては販売数を増やすこと、売上原価を下げる方法としては仕入価格を抑えることが挙げられます。具体的には利幅の高い商品を重点的に販売する、商品の回転率を上げるといった戦略によって、売上高総利益率を上げることができます。

財務諸表のその他の利益との違い

損益計算書上の売上総利益以外の利益

会社は経営状態や財務状況を把握するため、会計期間ごとに財務諸表を作成します。損益計算書には費用と収益の状態が記載され、経営成績が示されます。売上総利益の他に4種類の利益項目があり、損益計算書をきちんと読むためにはこれらの違いや関係を理解しておく必要があります。

損益計算書上の各利益の違いと計算方法

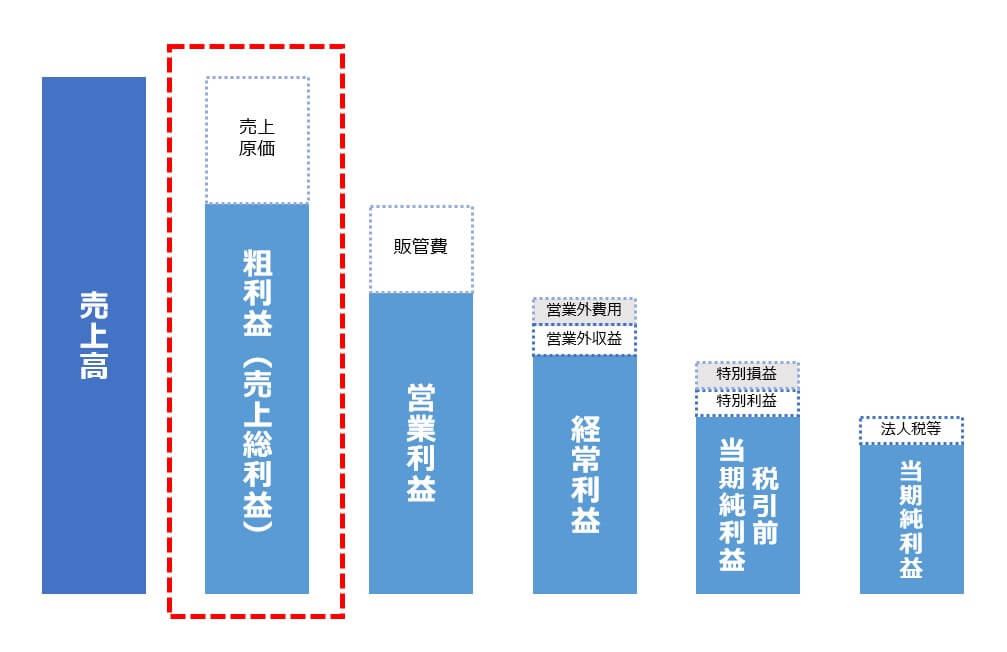

損益計算書には売上総利益に、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益の合計5種類の利益が記載されます。それぞれの意味や計算方法について、下記の図を基に説明します。

- 売上総利益

この記事で説明している利益です。以下の式で計算されます。

- 営業利益

売上総利益から売上に関わる売上原価以外のコスト、販売費・一般管理費を差し引くことで計算されます。

>>営業利益の意味・定義とは? 経常利益、売上総利益、純利益との違いは?

- 経常利益

営業利益に、本業以外に発生した収益・損失を加減して計算される利益です。営業利益から営業外費用を差し引き、営業外収益を加えることで求められます。

- 税引前当期純利益

突発的に発生した収益・損失を加減した利益です。経常利益から特別損失を差し引き、特別収益を加えて計算されます。

- 当期純利益

税引前当期純利益から法人税などを差し引いて計算される利益です。会社の最終利益になります。

売上総利益・粗利をどのように活用する?

売上総利益・粗利からわかること

売上総利益・粗利は会社の本業での業績を示す、重要な数値です。具体的には以下の点がわかります。

- 仕入れ価格など売上原価の妥当性

売上総利益・粗利は売上高から売上原価を差し引いて求められるため、売上原価が高いとその分、低くなります。仕入れ価格や仕入にかかる費用・コストが妥当な金額であるかどうかの目安として利用することができます。

- 商品の優位性

他社に真似できないような独創性に優れた商品、独自に価値を付与した商品は、高い売上総利益・粗利を生み出します。

- 戦略の正しさ

販売時期を逃すと商品は価格を下げなければ売れず、利益を上げることはできません。高い売上総利益・粗利を得るためには、正しい戦略が必要になります。

売上総利益・粗利の上手な活用方法

売上総利益・粗利は次のような比較をすることで、より活用できます。

- 営業利益との比較

売上総利益・粗利は営業利益と比較することで、販売費・一般管理費の無駄を見いだすことができます。売上総利益・粗利に対して営業利益が低い場合は、販売費・一般管理費がかかり過ぎになっています。

- 同業他社との比較

売上総利益・粗利は同業他社と比較すると数値を見比べることで客観的になれ、より正確な経営成績把握が可能になります。

売上総利益を改善する方法

売上総利益を改善するための方法はいくつかありますが、特に効果的な3つのアプローチを紹介します:

- コスト削減: 売上総利益を改善する最も直接的な方法の一つは、コストを削減することです。原材料費や製造コスト、運搬費などの変動費を見直し、より安価な供給元を探す、生産プロセスを効率化する、または廃棄率を減らすなどしてコストを削減します。

- 価格戦略の見直し: 製品やサービスの価格を見直すことも、売上総利益を改善する方法です。市場の需要や競合他社の価格設定を分析し、価格を上げることが可能であれば実行します。ただし、価格を上げる場合は、顧客の価値認識を高める必要があります。例えば、製品の品質向上や付加価値の提供を行い、価格上昇を正当化します。

- 製品ミックスの最適化: 売上の構成を見直し、利益率の高い製品やサービスに焦点を当てることで、全体の売上総利益を向上させることができます。低利益の製品を削減または改良し、利益率の高い製品を積極的に販売促進することで、利益構造を改善します。

売上総利益の意味を理解して経営に活かそう

会社が本業で得た利益が売上総利益で、売上高から売上原価を差し引いて計算されます。損益計算書に記載され、会社の経営成績を示す重要な指標として用いられます。売上総利益からは売上高利益率が求められる他、さまざまな経営に必要な情報を得ることができます。意味や計算方法、他の利益との違いを理解し、経営に活かしましょう。

よくある質問

売上総利益(粗利益)とは?

損益計算書上の売上総利益は、売上から売上原価を差し引いた金額です。詳しくはこちらをご覧ください。

営業利益との違いは?

営業利益は、売上総利益から売上に関わる売上原価以外のコスト、販売費・一般管理費を差し引くことで計算されます。詳しくはこちらをご覧ください。

売上高総利益率(粗利率)の計算方法は?

「売上高総利益率(粗利率)= 売上高総利益 ÷ 売上高」によって求められます。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

利益の関連記事

新着記事

購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説

購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら最新の設備を利用し、将来的に自社の資産として所有できる可能性…

詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説

企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説します。 会計基準とは? 会計基準とは、企業が財務諸表を作成…

詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説

2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースが、原則として資産・負債として貸借対…

詳しくみるリース取引の判定基準は?フローチャート付きでわかりやすく解説

リース契約は、設備投資やIT機器導入など、多くの企業活動で活用される重要な手段です。「このリース契約は資産計上すべきか」「ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの違いがわからない」といった悩みは、経理担当者にとって避けて通れない問題…

詳しくみるリース契約と賃貸借契約の違いは?メリット・デメリットも徹底比較

リースと賃貸借は、どちらもモノを借りるという点で似ていますが、契約内容は大きく異なります。この二つの違いを理解しないまま契約すると、会計処理、コスト、法的な責任範囲で思わぬトラブルにつながる可能性があります。 この記事では、リースと賃貸借の…

詳しくみるリース取引の消費税の取り扱いは?種類別の会計処理や仕訳、インボイス制度対応まで解説

リース取引における消費税の扱いは、経理処理の中でも特に間違いやすく、複雑なポイントの一つです。契約の種類によって消費税を控除するタイミングが異なり、インボイス制度の導入によって新たな対応も求められています。 この記事では、リース料にかかる消…

詳しくみる会計の注目テーマ

- 勘定科目 消耗品費

- 国際会計基準(IFRS)

- 会計帳簿

- キャッシュフロー計算書

- 予実管理

- 損益計算書

- 減価償却

- 総勘定元帳

- 資金繰り表

- 連結決算

- 支払調書

- 経理

- 会計ソフト

- 貸借対照表

- 外注費

- 法人の節税

- 手形

- 損金

- 決算書

- 勘定科目 福利厚生

- 法人税申告書

- 財務諸表

- 勘定科目 修繕費

- 一括償却資産

- 勘定科目 地代家賃

- 原価計算

- 税理士

- 簡易課税

- 税務調査

- 売掛金

- 電子帳簿保存法

- 勘定科目

- 勘定科目 固定資産

- 勘定科目 交際費

- 勘定科目 税務

- 勘定科目 流動資産

- 勘定科目 業種別

- 勘定科目 収益

- 勘定科目 車両費

- 簿記

- 勘定科目 水道光熱費

- 資産除去債務

- 圧縮記帳

- 利益

- 前受金

- 固定資産

- 勘定科目 営業外収益

- 月次決算

- 勘定科目 広告宣伝費

- 益金

- 資産

- 勘定科目 人件費

- 予算管理

- 小口現金

- 資金繰り

- 会計システム

- 決算

- 未払金

- 労働分配率

- 飲食店

- 売上台帳

- 勘定科目 前払い

- 収支報告書

- 勘定科目 荷造運賃

- 勘定科目 支払手数料

- 消費税

- 借地権

- 中小企業

- 勘定科目 被服費

- 仕訳

- 会計の基本

- 勘定科目 仕入れ

- 経費精算

- 交通費

- 勘定科目 旅費交通費

- 電子取引

- 勘定科目 通信費

- 法人税

- 請求管理

- 勘定科目 諸会費

- 入金

- 消込

- 債権管理

- スキャナ保存

- 電子記録債権

- 入出金管理

- 与信管理

- 請求代行

- 財務会計

- オペレーティングリース

- 新リース会計

- 購買申請

- ファクタリング

- 償却資産

- リース取引