- 更新日 : 2025年4月23日

会計ソフト導入のメリット・デメリットを徹底解説

会計ソフトは経理・会計業務の効率化に用いられるツールです。日常のデータ入力から決算、財務諸表作成までを簡単に行えて、業務の効率化・生産性向上が図れます。

この記事では会計ソフト導入のメリットとデメリットを説明します。

目次

会計ソフトを導入するメリット

会計ソフトを用いると、経理・会計業務にかかる負担を軽減することができます。会計ソフト導入のメリットを、詳しく紹介します。

会計ソフトの導入には次のようなメリットがあります。

- 会計担当者の負担を減らすことができる

- 計算間違いをする心配がない

会計ソフトを利用する大きなメリットとして、会計担当者の負担を減らせることが挙げられます。

法人も個人事業主も、日々の取引を帳簿付けし、現金帳や売上帳などの帳簿を作成して保存する必要があります。決算・申告時には税務署に、決算書などの財務諸表を提出します。融資時などには、金融機関などの外部関係者に財務諸表を提示します。

会計ソフトを使わずにこうした処理を行おうとすると、さまざまな種類の帳簿の作成を手書きですることになり、会計担当者の負担は大きくなります。会計ソフトを導入すると、入力した仕訳から自動で複数の帳簿を作成することができるため、会計担当者の負担を大幅に減らすことができます。

日々の取引の帳簿付けや各種帳簿の作成、転記などを手書き・手計算で行うと、計算間違いをする危険性が高くなります。計算間違いが起こると、財務諸表などで正しい数字を示すことができなくなり、納める税金の計算や、会社の現状の把握を間違えてしまうことにもつながります。

会計ソフトを導入すれば、入力した仕訳から自動で数値を集計するため、帳簿作成に関する計算間違いをする心配がなくなります。

会計ソフトを導入するデメリットはある?

一方、会計ソフトを導入するデメリットには以下のようなものが考えられます。

- 操作を覚えなくてはならない

- 費用がかかる

会計ソフトは、常に進化しており、多くの会計ソフトでは、画面を見ながら簡単に入力できるように、工夫されています。しかし、それでも最初に会計ソフトを導入した場合には、会計ソフトの操作になれるまでに一定の時間が必要です。

会計ソフトを導入した場合、インストール型であればソフト購入費用が、クラウド型であればソフト利用料金がかかります。

ソフトの種類にもよりますが、ソフトの導入には、初回の購入時に数万円程度から中には十万円を超える金額がかかります。ソフト利用料金も、サービスの 種類によりますが、月額数千円~数万円程度かかります。

クラウド型会計ソフトのメリット

クラウド型会計ソフトはインターネットに接続して使用する、クラウド上にある会計ソフトです。クラウド型会計ソフトのメリットは以下の通りです。

Macでも利用できる

インストール型の会計ソフトは、Windowsには対応していても、Mac OSには対応していないものが多いです。クラウド型会計ソフトは、インターネットが繋がっている環境であれば利用することができるので、Mac OSを使っている場合でも利用できます。また、最近では、パソコンだけでなくタブレットやスマホなど、さまざまな端末から利用できるものもあります。

アップデートの必要がない(追加インストールが不要)

インストール型の会計ソフトでは、機能の追加や法令改正の都度、アップデート版のインストールが必要です。しかし、クラウド型なら、機能の追加や法令改正への対応などを行うアップデートは自動で行われます。特別な操作をしなくても、常に最新の状態で利用でき、法令改正のアップデートを忘れていたために、古い法令で間違った処理をしてしまう危険性はありません。

場所を問わず利用できる

クラウド型会計ソフトは、インターネットが繋がっている環境であれば、場所を問わず利用することができます。出張先や自宅、テレワークなどでも作業できるため便利です。

税理士との連携が楽になる

クラウド型会計ソフトの場合は、インターネット上でデータを税理士と共有することが可能になるため、連携の手間が大幅に改善されます。データを郵送したり、相手側の訪問を待つ必要などはなくなります。

クラウド型会計ソフトのデメリット

次にクラウド型会計ソフトのデメリットをご説明します。

コストが継続的にかかる

クラウド型会計ソフトは1回限りの買取型ではなく、毎月、あるいは毎年など定期的に使用料を支払って利用します。使う期間、継続した料金を支払う必要があり、長い目で見ると費用が大きくなることもあります。

通信環境が必要

クラウド型会計ソフトは、インターネット接続した状態で使用するので、通信環境がないと使えません。トラブルが発生してインターネットが利用できない場合などは、作業が止まる可能性があります。また「速度が遅い」「電波が悪い」など、状況によっては作業に影響する恐れもあります。

少なからずセキュリティの問題がある

クラウド型会計ソフトは、インターネットに接続して入力作業などを行います。

会計ソフトメーカーでは、セキュリティの強化に日々努めているため、情報の流出などの恐れはほとんどありませんが、インターネットに接続している以上、リスクが完全にないとはいえません。

インストール型会計ソフトのメリット

インストール型会計ソフトはパソコンに会計ソフトをインストールして使用します。以下の点がメリットに挙げられます。

毎月の会計ソフト使用料がかからない

インストール型の会計ソフトは基本、買取型のため、購入したあとに毎月の会計ソフト使用料はかかりません。購入時に一時的な支出は必要ですが、長い目で見れば、インストール型の会計ソフトのほうが費用はかからないこともあります。ただし、会計ソフト会社のサポートサービスなどに加入していない場合は、消費税の増税時など、大きな改正があった場合などは、古いバージョンでは対応できないため、買い替えが必要になります。

カスタマイズが可能

多くのインストール型会計ソフトは、クラウド型会計ソフトに比べて、比較的ユーザーが利用しやすいようにカスタマイズできます。例えば、勘定科目や科目区分の変更などがある程度自由にできます。自社に合った会計処理がしやすくなるので、作業・業務の一層の効率化が図れます。

データが正しく保存される

1台のパソコンのみで使用するインストール型会計ソフトは、複数人が同時に使用することがないので、データが正常に保存されます。

企業規模別!会計システム選び方ガイド

マネーフォワード クラウドでは、中堅企業とIPO準備企業向けに、それぞれ会計システムの選び方ガイドをご用意しています。ぜひお気軽にダウンロードしてご活用ください。

中堅企業はココで選ぶ!会計システムの選び方ガイド

「会計システムのリプレイスを検討しているが、種類が多く、どのポイントで比較したらいいかわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

「会計システムのリプレイスを検討しているが、種類が多く、どのポイントで比較したらいいかわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

本書では、中堅企業に最適な会計システムを選ぶための着眼点や注意点を解説します。

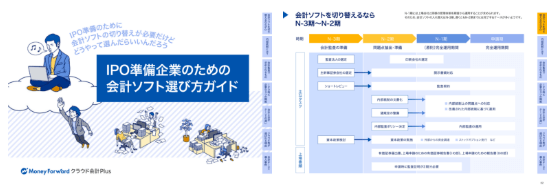

IPO準備企業のための会計ソフト選び方ガイド

IPOに向けて会計ソフトを見直したいが、いつ・どのようなポイントで選べばよいか悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。

IPOに向けて会計ソフトを見直したいが、いつ・どのようなポイントで選べばよいか悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。

本資料では、上場準備の流れに沿って、効果的な内部統制の構築と会計監査に効率的に対応するために必要な機能を解説します。

インストール型会計ソフトのデメリット

インストール型会計ソフトのデメリットには、以下のものが挙げられます。

法改正への対応が必要

インストール型会計ソフトでも、ほとんどの場合はアップデートで法改正に対応することが可能です。しかしアップデートは自分で行わなければならなかったり、有償だったりします。

パソコントラブルの可能性

インストール型の会計ソフトでは、会計データは基本、使っているパソコンに保存されます。インストールしたパソコンが故障すると、インストール型会計ソフトは使えません。また、保存されているデータも取り出せなくなる可能性があります。

メリット・デメリットの理解が会計ソフト選びのカギとなる

会計ソフトには、導入時にコストがかかるなどのデメリットもありますが、経理・会計業務の効率化に非常に役に立つため、多くの企業で導入されています。

ただし、会計ソフトにはインストール型会計ソフトとクラウド型会計ソフトの2種類があり、それぞれに異なるメリット・デメリットがあります。導入する会計ソフトを選ぶ際は、メリット・デメリットを十分に比較・検討し、自社に合ったものを選ぶことが重要です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

マネーフォワード クラウド会計Plus導入事例

マネーフォワード クラウド会計Plusは多くの成長企業にご導入いただいています。

本資料では、選定過程や導入効果など導入企業様の声をまとめました。導入に成功した企業について知りたい!という方におすすめです。

マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料

マネーフォワード クラウド会計Plusは、データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務が効率化できる会計ソフトです。

仕訳承認フローや業務分担にあわせた詳細な権限設定が可能で、内部統制を強化したい企業におすすめです。

青色申告1から簡単ガイド

個人事業主で会計ソフトをお探しの方におすすめです!

「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。

自分で法人決算!決算書の作り方ガイド

会計ソフトにご興味がある、1人法人の方や、中小企業の経理の方におすすめなのがこちらのガイドです。

本書では、各決算書の概要や具体的な作り方をわかりやすく解説しています。 また、作成した決算書の提出先や「マネーフォワード クラウド会計」で簡単に作成する流れも紹介しています。

よくある質問

会計ソフトを導入するメリットは?

会計担当者の負担を減らすことができること、計算間違いをする心配がないことなどがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

会計ソフトを導入するデメリットは?

操作を覚えなくてはならないこと、費用がかかることです。詳しくはこちらをご覧ください。

会計ソフト選びのポイントは?

会計ソフトの種類によって異なるメリットとデメリットがあるため、十分に比較・検討して自社に合ったものを選ぶことが重要です。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

会計ソフトの関連記事

新着記事

請求書支払いの効率化はどう進める?手順と自動化のポイントを解説

Point請求書支払いの効率化はどう進める? 請求書支払いの効率化は、業務フローの標準化とシステムによる自動化の組み合わせで実現できます。 受領形式をPDF等の電子データに統一 A…

詳しくみる請求書を一括で振込できる?マナーや手数料の負担、効率化の手順を解説

Point請求書を一括で振込できる? 同一取引先への複数請求書は、事前に合意があれば合算して一括で振り込めます。 内訳を明記した支払通知書の送付がマナー 振込先口座が異なる場合は個…

詳しくみる振込代行サービスとは?比較ポイントや手数料を安く抑える方法を解説

Point振込代行サービスとは? 企業の送金業務を外部へ委託し、手数料削減と経理業務の効率化を同時に実現する仕組みです。 大口契約の活用により手数料を半額以下に CSV連携で入力業…

詳しくみる振込代行サービスのセキュリティは安全?仕組みや管理方法を解説

Point振込代行のセキュリティは安全? 銀行同等の暗号化と法的な保全措置により極めて安全です。 全通信をSSL暗号化し盗聴・改ざんを防止 倒産時も信託保全で預かり金を全額保護 社…

詳しくみる振込手数料を削減するには?法人のコスト対策と見直し術を解説

Point振込手数料を削減するには? 振込手数料の削減には、ネット銀行への移行や振込代行サービスの活用が最も効果的です。 ネット銀行活用で窓口より約30〜50%のコスト削減が可能 …

詳しくみる振込作業を効率化するには?経理の支払い業務をラクにする方法

Point振込作業を効率化するには? 銀行APIや全銀データを活用し、会計ソフトと銀行口座をシステム接続することで実現します。 API連携で手入力とログインの手間を削減 AI-OC…

詳しくみる会計の注目テーマ

- 勘定科目 消耗品費

- 国際会計基準(IFRS)

- 会計帳簿

- キャッシュフロー計算書

- 予実管理

- 損益計算書

- 減価償却

- 総勘定元帳

- 資金繰り表

- 連結決算

- 支払調書

- 経理

- 会計ソフト

- 貸借対照表

- 外注費

- 法人の節税

- 手形

- 損金

- 決算書

- 勘定科目 福利厚生

- 法人税申告書

- 財務諸表

- 勘定科目 修繕費

- 一括償却資産

- 勘定科目 地代家賃

- 原価計算

- 税理士

- 簡易課税

- 税務調査

- 売掛金

- 電子帳簿保存法

- 勘定科目

- 勘定科目 固定資産

- 勘定科目 交際費

- 勘定科目 税務

- 勘定科目 流動資産

- 勘定科目 業種別

- 勘定科目 収益

- 勘定科目 車両費

- 簿記

- 勘定科目 水道光熱費

- 資産除去債務

- 圧縮記帳

- 利益

- 前受金

- 固定資産

- 勘定科目 営業外収益

- 月次決算

- 勘定科目 広告宣伝費

- 益金

- 資産

- 勘定科目 人件費

- 予算管理

- 小口現金

- 資金繰り

- 会計システム

- 決算

- 未払金

- 労働分配率

- 飲食店

- 売上台帳

- 勘定科目 前払い

- 収支報告書

- 勘定科目 荷造運賃

- 勘定科目 支払手数料

- 消費税

- 借地権

- 中小企業

- 勘定科目 被服費

- 仕訳

- 会計の基本

- 勘定科目 仕入れ

- 経費精算

- 交通費

- 勘定科目 旅費交通費

- 電子取引

- 勘定科目 通信費

- 法人税

- 請求管理

- 勘定科目 諸会費

- 入金

- 消込

- 債権管理

- スキャナ保存

- 電子記録債権

- 入出金管理

- 与信管理

- 請求代行

- 財務会計

- オペレーティングリース

- 新リース会計

- 購買申請

- ファクタリング

- 償却資産

- リース取引