- 更新日 : 2025年10月31日

不動産投資を法人化して会社設立するメリットとは?収益物件購入のメリットや選び方も解説

物件一棟所有しなくても、ワンルームからの投資ができるため、不動産投資は以前と比べて始めやすくなっています。また、収益物件を購入することで、毎月安定した収入が得られる可能性もあるでしょう。

現物の場合、賃貸用の不動産や収益物件を所有し、会社員として働く傍ら副業で不動産投資をするケース。副業ではなく本業で不動産投資をするケースと、投資のありかたはさまざまです。

不動産投資や収益物件である程度収入がある場合は、会社を設立して、法人として不動産を所有する方法も考えられます。この記事では、不動産投資での法人化や、会社設立のメリットやデメリット、不動産投資と収益物件との違いも解説していきます。

目次

不動産投資の法人化とは

不動産投資の法人化とは、資産を管理するためのプライベートカンパニーを設立し、不動産投資の管理を個人から法人に移行することを指します。一般的な営利を目的とした法人とは異なり、新たな事業活動は行わず、設立者の資産の管理が目的です。かねてより富裕層の税金対策として活用されていた資産管理会社は、近年では、サラリーマンが副業として不動産投資を行う場合の税金対策としても注目されています。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

会社設立時に決めることチェックリスト

「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。

図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。

補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド

補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。

「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。

法人成り手続きまるわかりガイド

初めて法人成りを考える方に向けて、法人成りの手続きや全体の流れ、個人事業の整理方法など、必要な情報をわかりやすくご紹介したガイドです。

多くの個人事業主の方にダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド

マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。

先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。

個人投資家や副業との違い

不動産への投資には法人化は必須ではなく、個人でも行えます。ではなぜ費用や手間をかけて法人化するのでしょうか。詳しくは不動産投資のための会社設立をするメリットで解説しますが、主な理由は、法人化することで節税効果が期待できるためです。法人は個人に比べ、経費に組み込める支出の範囲が広くなり、課税所得を低く抑えやすくなります。また、家族への役員報酬として所得を分散させることで、オーナーに所得が集中する場合よりも納税額を抑えやすくなるのです。

また、法人と個人では課せられる税金の種類が異なり、税率も異なります。所得に課せられる国税は、法人の場合は法人税、個人の場合は所得税です。例えば、法人税率は資本金1億円以下の普通法人の場合、課税所得800万円以下は15%、800万円超は23.2%です。ただし、適用除外事業者については19%が適用されます。

一方、所得税は5%~45%の超過累進課税です。法人税と異なり、課税所得が多いほど税額が上がる仕組みとなっており、一定以上の所得からは、法人税よりも高い税率が適用されます。一定額以上の課税所得があるときは、法人化による節税効果が大きくなる仕組みです。

不動産投資を法人化して会社設立するメリット

不動産投資の法人化にはどのようなメリットがあるのか、解説していきます。

より多くのものを経費処理できる

個人と法人では経費の扱い方に違いがあります。個人の所得は性質によって10種類に区分され、それぞれの区分ごとに所得金額の計算方法が定められています。このうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得、一時所得、総合譲渡所得の8種類は総合課税の対象として損益通算が可能です。一方、退職所得と山林所得は他の所得と区分して課税され、分離課税の対象となる所得(例:株式の譲渡所得)は原則として損益通算できません。

一方、法人税は所得に区分を設けず、すべての収支を法人による包括的な経済活動として捉え、すべての費用と損失が通算されます。これらを踏まえ、具体的な経費の扱い方の違いを見てみましょう。

経費の違いの例1.不動産の譲渡

法人による所有不動産の譲渡は、事業範囲で行われる経済活動と見なされます。そのため、不動産譲渡で損失が出た場合、損失分を費用(税務上は損金)として経費処理し、他の収支と合算して扱います。

一方、個人による不動産の譲渡は譲渡所得に分類されます。譲渡所得のうち不動産の売買は総合課税の対象とならず、分離課税されるため、事業所得に対する経費として計上できません。

- 個人 = 3,000万円の利益と1,000万円の不動産譲渡損を通算できないため、3,000万円が課税所得となる

- 法人 = 3,000万円の利益と1,000万円の不動産譲渡損を通算できるため、2,000万円が課税所得となる

経費の違いの例2.所得と給与

個人事業における事業主の人件費は、事業における経費に組み入れることはできません。そのため不動産投資で所有しているマンションなどの家賃収入から必要経費を差し引いた全額が不動産所得となります。一方、法人における事業主への人件費は役員報酬の扱いとなり、経費として処理できます。

- 個人 = 不動産収入200万円から諸経費10万円を差し引き190万円が課税所得となる。人件費は経費算入できない。

- 法人 = 不動産収入200万円から諸経費10万円、人件費30万円を差し引き160万円が課税所得となる。

相続時の節税対策になる

不動産投資の法人化は、相続税の節税対策としても活用できます。例えば、資産管理会社を通じた所得の分散による相続税対策です。設立した資産管理会社において家族を役員にし、役員報酬を支給します。そうすることによって、オーナーの所得を分散することになるため、相続財産を圧縮できます。

また、相続税の評価については、資産管理会社が所有する不動産は当該不動産の評価ではなく、その法人の株式の評価により行われることから、会社が持つ資産額を株式評価額が下回るように調整できる非上場株式の評価の仕組みを利用した相続税対策も可能になります。建物の法人所有の期間が3年以内の場合は株式評価が上がるなどの注意点はありますが、個人ではできない数々の相続税対策が可能となるため、不動産投資の法人化は大きなメリットになります。

損失を長期にわたって繰り越しができる

不動産投資が毎年コンスタントに黒字を出せるとは限りません。空室の増加や多額の修繕費発生などにより、赤字になることも十分考えられます。青色申告事業者の個人事業主であれば、そうした損失を翌年以降に繰り越せますが、繰越期間が最大3年と比較的短いため、大きな節税効果は得られません。

一方、青色申告を選択した法人は、損失を個人よりも長期にわたって繰り越せます。個人の3年に比べ、最大10年と長期間の繰り越しが認められるため、赤字を先々の節税に活用しやすくなります。

資金調達がしやすくなる

個人の場合、建物などの資産の減価償却費は、決められた額を強制償却しなければなりません。一方、法人の場合は、任意償却が可能です。税法上、決められた額を超える減価償却費は計上できませんが、決められた額以内であれば任意の額に減価償却費を調整できます。減価償却費の任意償却は損金の額を減額する効果があるため、節税の面ではメリットはありませんが、金融機関からの融資の面でメリットがあります。

減価償却は、会計上と法人税法上で異なる考え方がされています。会計上は一定のルールに基づいた減価償却を是としており、任意償却を認めていません。一方の法人税法においては、す。会計上の償却限度額と、法人が任意に減価償却した額のいずれか少ないほうに適用することが求められていま

中小企業の多くは、法人税法に基づいた処理を採用しており、任意償却による減価償却費の調整を行っています。任意償却は減価償却費を減額する行為であり、その年度の課税所得を増やすことになります。そのため決算書上では多くの利益を上げているように見えるため、金融機関から高い評価を受けやすくなります。

ただし、銀行によっては任意償却をマイナス評価する場合もありますので注意が必要です。また上場企業における任意償却は、会計監査で認められず、上場を維持できなくなるリスクも抱えています。

不動産投資を法人化して会社設立するデメリット

ここまで不動産投資の法人化のメリットを説明してきましたが、会社設立が必ずしもメリットになるとは限りません。法人化によるデメリットをいくつか取り上げます。

負担する費用が増加する

税務署などに開業届を提出するだけで、個人事業主として開業できます。法的な手続きは基本的に必要なく、開業のための費用もかかりません。一方、会社の設立には商業・法人登記が必要です。電子定款にするか、司法書士などに依頼するかなどで変動はありますが、少なくとも株式会社なら20~30万円程度、合同会社なら6万~10万円程度のコストがかかります。

また、経営にかかるランニングコストについても考えておく必要があります。個人と比べて、法人の会計は厳密かつ複雑になり、さらには役員や従業員の社会保険加入や年末調整なども考えなくてはなりません。設立者自ら手続きを行うこともできますが、専門的な知識を要することから、税理士などの専門家へ依頼することが一般的です。会社によっては顧問弁護士やコンサルタントなど、外部の専門家への継続的な報酬が発生するため、個人の場合と比べて負担する費用が増加します。

長期保有した物件の売却益にかかる税率の優遇がない

個人の場合、所得は10に区分されます。所有する不動産を譲渡(売却)したときの所得の区分は譲渡所得です。所得税は、課税所得の範囲に応じて税率が上がる超過累進課税ですが、土地や建物を譲渡したときの所得は、分離課税としてほかの所得とは分けて所得税を計算します。

先述の通り、個人の所得は10種に区分されており、不動産の譲渡による所得は譲渡所得に該当します。不動産売買にかかる譲渡所得は分離課税の対象となり、他の所得と分けて所得税を計算します。

所有期間が5年以内の不動産を売却した場合の所得は短期譲渡所得とされ、所得税30%、住民税9%の合計39%の高い税率が課されます。しかし、5年を超えて所有してた不動産の売却所得は長期譲渡所得となり、所得税15%、住民税5%の合計20%の税率になる優遇措置が適用されます。

一方、法人税には所得税のような所得の区分は存在しません。そのため、物件の譲渡益に対して、普通法人の場合、課税所得800万円以下は15%、800万円超は23.2%の法人税に加え、法人事業税や法人住民税がかかるため、不動産の売却益に多くの税金がかかります。そのため長期所有の不動産がある場合、個人としての売却が高い節税効果を得られます。

赤字でも税負担がある

個人にも法人にも、地方税である住民税の課税義務があります。住民税は、個人や法人税の所得に対する税金と、世帯人数または従業員数や資本金の額に応じて付加される均等割で構成されます。

個人の場合は、不動産投資が赤字になっている場合や合計所得が一定以下の場合、均等割を含め住民税の課税が免除される可能性があるでしょう。

一方、法人は会社が赤字を出していても、従業員数と資本金額から算出される均等割だけは支払わなければなりません。赤字でも必ず税負担がある点は、法人化の注意点と言えます。

法人化して会社設立するべきタイミングや目安

不動産投資の法人化には、メリットもあればデメリットもあります。会社設立を考えるなら、メリットがデメリットを上回ったときに法人化を考えます。法人化による主なメリットは節税ですので、毎年課される税金が第一の基準となるでしょう。特に、法人税に関しては一定率であるのに対して、所得税は超過累進課税で税率が所得に応じて上がるため、税額が逆転するタイミングを目安にするとよいでしょう。

もっとも簡単な計算は、法人税と所得税の比較による判断です。

【平成27年以降分の所得税速算表】

0円 | ||

97,500円 | ||

427,500円 | ||

636,000円 | ||

1,536,000円 | ||

2,796,000円 | ||

4,796,000円 |

出典:No.2260 所得税の税率|国税庁

【平成31年以降の普通法人の法人税率】

出典:No.5759 法人税の税率|国税庁(普通法人の部分を一部抜粋)

上記の表から、法人税率と所得税率が逆転する部分を探します。この場合ですと、所得税率が33%で法人税率の23.2%を超える課税所得900万円超あたりから、法人化した方が税金の負担を軽減できる計算になります。

ただし、上記の比較は法人税と所得税の単純な比較であり、実際の税負担はもう少し複雑です。個人なら所得税に加え、個人住民税や個人事業税が課税されることがあるため、法人なら法人税に加え、法人事業税や法人住民税がかかることがあります。もう少し詳しく計算したいなら、以下の表を参考に計算するとよいでしょう。

【個人の所得にかかる税金】

| 195万円未満 | ×5% | ||

| 195万円~290万円未満 | ×10%-97,500円 | ||

| 290万円~330万円未満 | |||

| 330万円~695万円未満 | ×20%-427,500円 | ||

| 695万円~900万円未満 | ×23%-636,000円 | ||

| 900万円~1,800万円未満 | ×33%-1,536,000円 | ||

| 1,800万円~4,000万円未満 | ×40%-2,796,000円 | ||

| 4,000万円超 | ×45%-4,796,000円 |

※住民税は均等割を考慮せず。

※不動産貸付業については、都道府県により課税要件が異なるが、一般的に貸付け総面積が一定規模を超える場合などに個人事業税が課される。

【中小法人の実効税率】

| 400万円以下 | 約21.36% |

| 400万円超800万円以下 | 約23.17% |

| 800万円超 | 約33.58% |

※実効税率とは、法人税や法人事業税、法人住民税を考慮した全体の税率のこと。

※上記の簡易計算や事業税や住民税まで含めた詳細な税額計算を利用して、所得税額が法人税額を上回るときに法人化を検討するとよいでしょう。

会社設立の手続き

不動産投資を法人化する場合は、会社設立の手続きはおおむね以下の流れで行います。

- 会社設立のための準備をする

- 定款の作成と認証を行う

- 登記書類を作成する

- 会社設立登記を行う

- 設立に伴う各種届出を行う

会社設立の具体的な流れや詳細は以下の記事で解説していますので、こちらをご覧ください。

不動産投資による利益と収益物件の関係

ここまで不動産投資の収益化についてご説明してきましたが、そもそもどのようにして利益を得ることができるのでしょうか。ここからは不動産投資で利益が出る仕組みや、収益物件との関係についてご紹介します。

インカムゲインとキャピタルゲイン

不動産投資で得られる利益は「インカムゲイン」と「キャピタルゲイン」の2つに分けられます。インカムゲインとは資産を保有することで得られる収益のことです。例えば家賃収入や地代などが挙げられます。例えば、家賃10万円の区分マンションを所有している場合、毎月10万円のインカムゲインが得られます。インカムゲインは1回あたりのリターンは低めですが、安定的かつ継続的に収益が得られるのが魅力的です。

キャピタルゲインとは資産の売却によって得られる収益のことです。例えば3,000万円の物件を購入し、それを3,500万円で売却した場合、差額である500万円のキャピタルゲインが得られるということになります。インカムゲインと比較すると1回あたりのリターンが大きいのがメリットと言えるでしょう。

収益物件とは

収益物件とはその名の通り、所有することで一定の収益が得られる物件のことです。具体的には賃貸マンションやアパート、貸家、テナントビル、貸しオフィス、貸店舗、貸倉庫、貸駐車場などが挙げられます。これらの物件を所有することで、毎月借主から賃料を得ることが可能です。基本的に収益物件で得られる利益はインカムゲインとなります。

なお、不動産投資とは上記のように収益物件を所有して収益を得ることを指すほか、不動産を売買してキャピタルゲインを得るという投資スタイルも含まれます。数ある不動産投資の一つのスタイルが収益物件ということになるのです。

収益物件を購入するメリット

不動産投資の中でも、収益物件を購入することで以下のようなさまざまなメリットが得られます。

賃料による安定収入

前述の通り、収益物件はインカムゲインを狙う投資手法です。物件を所有し、借主がいる限り、毎月安定した家賃や地代などの収入が得られます。そのため、他の不動産投資と比較してもリスクが低いと言えるでしょう。

不動産売買でキャピタルゲインを狙うには物件が値上がりするまで待つ必要がありますが、収益物件であれば収益化するまでの期間が短いとされています。また、地価が下落した場合でも、収益物件から一定の収益を継続的に得られることが見込まれるでしょう。

レバレッジ効果による利益

レバレッジ効果とは小さい資金で大きな投資効果を得ることです。収益率が高い物件を購入する場合は多額の資金が必要となります。自己資金で購入できなくても、銀行融資を利用して高収益物件を購入すれば、より多くの収益を得ることが可能です。確かに銀行への返済は必要ですが、自己資金だけで収益率が低い物件を購入するよりも、かえって大きな利益が得られる場合もあります。

インフレからの資産防衛

インフレになると相対的に貨幣の価値が下がります。現金を不動産という現物に換えておくことで、物価が上がっても資産が目減りするのを防ぐことが可能です。また、インフレすれば家賃の相場も上昇するため、収益物件から得られる利益も増える見込があるでしょう。特に、近年では世界的なインフレが進行しているため、不動産を含めた現物への投資を検討してみるのも一つの手です。

節税対策になる

収益物件に投資することで節税効果が得られる可能性があります。例えば、物件の購入費用は減価償却ができるため、償却期間中に費用を毎年計上することで所得を圧縮することが可能です。また、相続した場合、不動産の評価額は路線価方式や倍率方式により算出され、一般的に実勢価格よりも低く評価される傾向があります。そのため、現金で相続するよりも不動産を相続したほうが相続税は安くなる可能性が見込まれるでしょう。

生命保険代わりになる

一般的に融資を受けて不動産を購入する場合、債務者は「団体信用生命保険」という保険に加入します。債務者に万が一のことがあった際には、金融機関は保険金として返済します。なお、団体信用生命保険で融資の残債を完済したとしても、不動産は手元に残ります。利益が出る収益物件を相続することで、家族が経済的な困難に陥るリスクを軽減させることができます。

収益物件の購入で把握しておきたいリスク

以上のように収益物件を使った不動産投資には、さまざまなメリットがあります。ただし、投資である以上、必ずリスクが伴うため、以下の点に注意して収益物件を購入するかどうか検討してみましょう。

金利上昇のリスク

融資を受けて収益物件を購入する場合、金利変動のリスクがあります。金利が上昇すれば利息も高くなってしまうのです。日本では長期にわたり低金利政策がとられてきましたが、2024年3月に金融政策の枠組みの見直しが行われました。今後の金利動向に要注意です。

金利上昇のリスクを抑えたい方は、借入を受けた際の利率が継続して適用される「固定金利」で融資を受けることをおすすめします。金利に応じて利率が決まる「変動金利」よりも利率は高いですが、仮に金利が上昇しても利息が上がることはありません。

増税のリスク

税制は毎年めまぐるしく変わっています。2019年10月に消費税が10%に引き上げられました。今後、不動産に関する税金の引き上げや新税の導入、既存の優遇措置の廃止などが実施される可能性もあるため、最新情報を確認しておきましょう。

もし不動産投資を始めて利益が得られるようになったら、税理士などの専門家に相談するなどして節税対策を考えられることをおすすめします。

運用面のリスク

収益物件は購入したら勝手に収益が入るというものではありません。借主がいてはじめて賃料や地代収入を得られます。逆を言えば、借り手が見つからない限りは無収入です。優良物件を見極める、適正な賃料を設定する、リフォームやリノベーションを実施し、物件の魅力を高めることで空室リスクを低減させることが重要です。

不動産投資を成功させる収益物件の選び方のポイント

まず物件の購入価格と利回りを考慮しましょう。高利回りの物件をいかに安く購入するかが収益物件の不動産投資を成功させる秘訣です。利回りとは投資金額に対してどれくらいの利益が得られるかという指標で、特に実際にかかる管理費や税金といったコストを差し引いて算出する「実質利回り」が重要です。以下の計算式で求めることができます。

また、収益物件で懸念点となるのが空室です。そのためにもなるべく需要が高い物件を選びましょう。例えば、駅やバス停などの公共交通機関、商業施設、病院などのなどから近い、住環境の質、魅力的な間取りや設備、セキュリティの整備、清掃などのサービスが充実しているなど、「自分ならどのような物件に入居したいか」という視点で考えることが必要です。

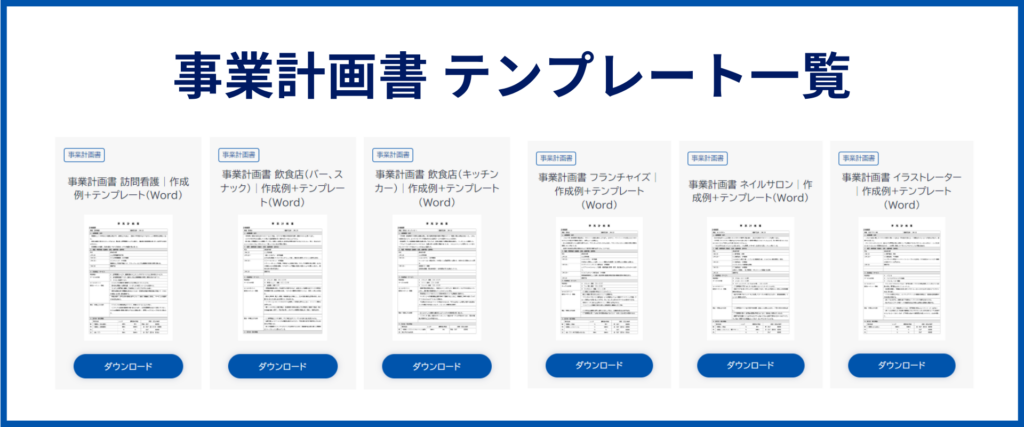

不動産投資の事業計画書テンプレート(無料)

こちらから自由にお使いいただけるので、ぜひご活用ください。

・個人事業主(不動産投資)の事業計画書・創業計画書テンプレート・作成例

不動産投資の法人化を検討する際の参考データ

不動産投資で法人化を検討する際、実際の法人化経験者のデータを参考にすることが重要です。

個人事業主から不動産投資法人への移行が主流

マネーフォワード クラウドが実施した調査によると、会社設立者1,040名のうち57.8%が個人事業主として事業を行った後に法人成りしています。特に設立1年以内の企業では68.5%、設立2~3年以内の企業では75.2%が個人事業主からの法人成りという結果が出ています。

この傾向は、不動産投資においても同様です。多くの投資家が個人で不動産投資を始め、課税所得が900万円を超える段階で法人化を選択しています。所得税率が33%となり法人税率23.2%との差が明確になるこのタイミングで、資産管理会社の設立による節税効果を最大化できるためです。

出典:マネーフォワード クラウド、先輩起業家が一番困ったことは?【会社設立の意思決定調査】(回答者:会社設立の経験がある方1,040名、集計期間:2024年1月)

収益物件の規模拡大と法人化のタイミング

近年設立された企業ほど個人事業主からの法人成りの割合が高いという調査結果は、不動産投資においても戦略的な法人化が増えていることを示しています。

不動産投資の法人化を検討する際は、単に課税所得だけでなく、収益物件の保有規模、相続税対策の必要性、資金調達の計画なども総合的に判断することが重要です。実際に法人化を選択した多くの先輩投資家が、個人で複数の収益物件を保有し、安定的な家賃収入を確保した後に段階的に法人化していることから、慎重な準備と適切なタイミングでの資産管理会社設立が不動産投資成功の鍵となることがわかります。

不動産投資の法人化は会社設立のメリットが高まったタイミングが適切

不動産投資は法人化することで、大きな節税効果を得られる場合があります。一定以上の課税所得に対する税率は法人が有利であり、個人では認められない経費を計上できるメリットもあります。一方で、法人ならではの経費の発生や優遇措置の不適用など、一部デメリットもあるのは事実です。不動産投資で法人化を検討できるだけの所得を得られたなら、専門家のサポートを受けながら、法人化を検討してみましょう。

また、収益物件への投資であれば毎月安定的に収益が得られます。リスクはある程度あるものの、初心者の方でも比較的始めやすい手法なので、選択肢に入れてみてもいいかもしれません。

よくある質問

不動産投資の法人化とは?

投資不動産の管理を目的とした資産管理会社を設立することです。詳しくはこちらをご覧ください。

個人と法人の不動産投資の違いは?

個人と法人では、経費にできる範囲、損失の繰越控除期間、課税所得に対する税率が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。

不動産投資の法人化はどのタイミングで行うべき?

基本的には、個人の税負担が法人の税負担を上回る可能性が高いときに法人化を考えます。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会社設立の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

法人成りの関連記事

新着記事

養鶏場は儲かる?収益の仕組み・開業手順・成功の秘訣を解説

Point養鶏場は本当に儲かるのか? 養鶏場は、コスト管理と販売戦略を工夫すれば十分に利益を出せるビジネスです。 飼料費が経費の5割以上を占める 小規模でも直販で高単価を実現できる…

詳しくみる会社役員の仕事とは?種類・社員との違いをわかりやすく解説

Point役員の仕事とは?社員と何が違う? 会社役員とは、経営の意思決定や監督責任を担う立場です。 法定役員は取締役・監査役など 社員とは契約形態や責任範囲が異なる 報酬や任期も法…

詳しくみる法人破産とは?メリット・デメリット・手続きの流れを解説

Point法人破産とはどんな手続き? 法人破産は、返済不能となった会社を裁判所の管理下で清算し、法人格と債務を消滅させる手続きです。 事業は継続せず清算 会社の債務は全消滅 代表者…

詳しくみる墓石クリーニングは儲かる?収入目安・成功のコツ・開業費用を解説

Point墓石クリーニングは儲かるのか? 墓石クリーニングは、初期費用が少なく利益率が高いため、収益化しやすいビジネスです。 平均粗利率は80〜90%と高水準 年間契約やオプション…

詳しくみる相談支援事業所は儲かる?開業前に知っておくべき収入・制度・成功のポイントを解説

Point相談支援事業所の経営は儲かる? 相談支援事業所は高収益事業ではなく、工夫しなければ黒字化が難しい事業です。 利益率は低水準 人件費比率が高い 月40件前後が損益分岐点 黒…

詳しくみる社会福祉法人とは?設立を検討すべきケースやメリット・注意点を解説

Point社会福祉法人とはどのような法人? 社会福祉法人は、福祉サービスを非営利で提供するために、法律に基づき設立される高い公共性を持つ法人です。 福祉事業に特化した非営利法人 税…

詳しくみる