- 更新日 : 2025年3月3日

マイクロ法人設立とは?作り方・年収はいくらから?個人事業主の場合は確定申告をどうする?

マイクロ法人とは、小規模な事業を目的とした法人を指します。多くの場合、創業者が社長となり、ほかに役員や従業員がいません。マイクロ法人に法的な定義はなく、「会社法で定められた、設立に必要な各種条件を最小限満たしている法人」といった意味合いのものです。

この種の法人は、経営体制がシンプルで、運営が比較的容易であるため、個人事業主がビジネスのスケールアップや税務上のメリットを求めて法人化を選択する際によく利用されます。

目次

マイクロ法人とは?

マイクロ法人とは通常、設立した会社の法人である個人事業主のみが在籍し、ほかに従業員や株主がいない、もしくはいても少数である、いわば「個人事業主のための法人」です。マイクロ法人は、主に税金や社会保険料の節減を目的に設立されます。

最近、フリーランスなどを中心にマイクロ法人を設立する機運が高まっているようですが、マイクロ法人の実態はどのようなものなのでしょうか。本記事では、「マイクロ法人」について説明します。

\マイクロ法人の設立費用負担を抑える/

個人事業主やサラリーマンがマイクロ法人を設立するのは違法?

結論から言うと、個人事業主や会社員によるマイクロ法人の設立は違法ではありません。ただし、勤務先が副業を許可しているか確認しておく必要があります。就業規則などで副業を禁止している企業もあるため、注意が必要です。

また、個人事業を続けながら、マイクロ法人でも仕事を行う場合で、個人事業主が行っている事業と同じ事業をマイクロ法人でも行うケースでは、注意が必要です。この場合、税務当局から、個人事業の収入を法人へ分散させて租税を回避しているとみなされる可能性があります。個人事業主がマイクロ法人を設立する際には、個人事業主として行う事業とマイクロ法人が行う事業が、明確に分かれていると証明できるようにしておくべきでしょう。

マイクロ法人を設立するメリットは?

マイクロ法人の設立には、主に以下のメリットがあります。

以下にそれぞれ詳しく解説します。

所得税・住民税や社会保険料の節減

マイクロ法人を設立する最大のメリットは、所得税・住民税や社会保険料の節減です。個人事業とは異なる事業の売上をマイクロ法人で計上し、役員報酬としてマイクロ法人から年間162万5千円以下の金額を受け取る形にすることで、55万円の給与所得控除を受けられます。つまり、給与所得が55万円下がることになるので、所得税も住民税もその分安くなります。

また、個人事業主として支払っていた国民健康保険や国民年金をマイクロ法人の健康保険、厚生年金に切り替えることになります。マイクロ法人から受け取る役員報酬を可能な限り少なくすることにより、健康保険料や厚生年金保険料の支払い負担を相対的に下げることが可能です。

消費税の免税事業者になれる可能性

消費税の免税事業者になれる可能性があるのもマイクロ法人設立のメリットです。消費税の免税事業者とは、消費税の課税期間において課税売上高が1,000万円に満たない、文字通り消費税の免税が認められた事業者です。

例えば、現時点で販売業で年間700万円、他の事業で年間400万円の合計1,100万円の売上がある個人事業主の場合、マイクロ法人を設立して他の事業の売上400万円をマイクロ法人で計上すれば、販売業としての個人事業とその他の事業を手がけるマイクロ法人の、どちらも消費税の免税事業者になれる可能性があります。

ただし、消費税の免税のためにマイクロ法人を設立した場合は、租税回避や脱税行為として指摘を受ける可能性が高いです。あくまで、税金以外の理由(例えば、法人でないと仕事が受注できないなど)でマイクロ法人を設立した場合の副産物として、消費税が免税になることがあると思ってください。

また、インボイス制度の導入により、消費税の免税業者になれる可能性は以前より低くなっていることにも注意が必要です。

経費計上できる範囲の増大

一般的に、個人事業主よりも法人のほうが、経費計上できる範囲は大きいです。なぜなら、法人が支出したものは原則、事業に関係する支出だからです。

個人事業主の場合は、支出の中に、プライベートの支出と事業に関係する支出が混在していることが多く、個人の支出の中から事業に関する支出のみを抜き出して経費にする必要があります。

一方、法人の場合は、法人が支出したものは原則、事業に関係するものになるので、そのほとんどが経費になります。ただし、会社の支出であっても、実情は会社でなく、個人が私的に使っているものへの支出などは経費になりません。

社会的信用の向上

個人事業主と法人を比べると、一般的に法人のほうが対外的信用は高いです。

法人のほうが対外的な信用が高い理由には、設立方法の違いがあります。法人は個人と違い、法務局で設立登記をしなければ設立することができません。いわば、公的に設立が認められていることになり、会社の登記簿謄本にも設立日などが記載されます。

一方、個人事業主は自分が「開業した」と思えば開業できます。税務署に開業届を提出しますが、登記簿謄本のような公的な機関が発行した開業の証明があるわけではありません。

また、法人の設立には一定の資本金の準備が必要なことも、法人の社会的信用を高めています。資本金を用意するということは、それだけの体力がその会社にあるということを示しているからです。

これらのことから、法人のほうが対外的な信用が高くなる傾向にあります。そのため、個人事業主よりも金融機関から融資を受けやすくなったり、仕事を受注しやすくなったりします。

マイクロ法人を設立するデメリットは?

マイクロ法人を設立するデメリットとして、主に以下の点が挙げられます。

- 事務手続きが煩雑になる

- マイクロ法人の設立費用や維持費用がかかる

以下にそれぞれ詳しく解説します。

事務手続きが煩雑になる

マイクロ法人を設立するデメリットの1つ目は、個人事業主よりも事務手続きが煩雑になることです。個人事業主であれば年に一度の確定申告で完結していたところが、マイクロ法人を設立すると、これに加えてマイクロ法人の決算申告を行う必要が生じます。貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書などの決算報告書に加え、勘定科目内訳明細書や法人事業概況説明書などの添付書類の提出が求められます。一般的に、こうした決算用書類を個人で用意するのは容易ではなく、仮に税理士に依頼するとなると、その分のコストが余計にかかることになります。

マイクロ法人の設立費用や維持費用がかかる

マイクロ法人の設立費用がかかることもデメリットと言えるでしょう。一般的に、株式会社の設立費用は20〜25万円程度、合同会社の設立費用は10万円程度かかります。バーチャルオフィスや電話受付代行などを利用する場合、設立費用とは別に費用がかかりますが、その費用は毎月発生するため、年間ベースでみると一定のコストが必要です。税金や社会保険料の節減が目的でマイクロ法人を設立するケースでは、これらの節減によって得られる額がマイクロ法人の設立費用や維持費用を上回るよう、確認する必要があります。

マイクロ法人の作り方・設立手順

では、実際にマイクロ法人を設立する場合、どのような手順を踏めばいいのでしょうか。マイクロ法人とはいえ一般的な法人と変わりはなく、設立手順も一般的な法人と同じです。法人の形態としては、合同会社がおすすめです。

ここでは合同会社の設立手順をご紹介します。

- 会社の基本事項を決定

- 定款作成および法務局への登記申請

- 役所に各種の届け出

\サービス利用料0円!マイクロ法人設立におすすめ/

なお、マイクロ法人を含む、会社の設立方法に関しては、以下の記事でも詳しく説明していますので併せて参考にしてみてください。

会社の基本事項の決定

はじめに、会社の基本事項を決定します。会社の基本事項とは、会社に関する以下の情報です。

- 会社名

文字通り会社名を決定しておきます。 - 本店所在地

自宅などのほか、バーチャルオフィスを利用する場合にはバーチャルオフィスから借りる住所が本店所在地になります。 - 代表社員

マイクロ法人の場合、代表社員は通常あなたです。 - 出資者

マイクロ法人の場合、出資者も通常あなたです。 - 事業目的

会社の事業目的もあらかじめ決めておきます。 - 資本金

今後の事業計画、資金調達計画などを鑑み、適切な資本金の額を決めます。 - 事業年度

会社の事業年度をあらかじめ決めておきます。

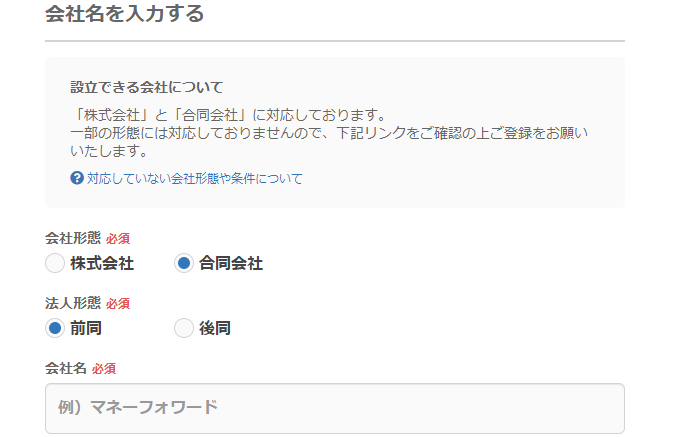

引用:マネーフォワード クラウド会社設立(執筆時のイメージ画像ですので、実際と異なる場合があります)

マネーフォワード クラウド会社設立では、上記画像のようにフォーム形式で資本金入力などを簡単に行え、株式会社・合同会社設立に必要な書類を作成できます。

定款作成および法務局への登記申請

会社の基本事項を決定したら、次は定款作成および法務局への登記申請です。

定款は、書面でも電子定款でも構いませんが、コストを抑えるには電子定款がおすすめです。電子定款なら、書面の定款に必要な収入印紙代4万円が不要です。

「定款は記載すべき事項があってややこしい」と思う方も多いかもしれませんが、マネーフォワード クラウド会社設立では、定款の作成・定款の提出まで、フォームに1つずつ入力する形で行えます。

引用:マネーフォワード クラウド会社設立(執筆時のイメージ画像ですので、実際と異なる場合があります)

そのため、はじめての株式会社・合同会社設立でも、1ステップずつ分かりやすく進めていくことが可能です。

なお、「マネーフォーワード会社設立」を利用すると、定款など会社設立に必要な書類を自動で作成してくれるので大変便利です。「マネーフォーワード会社設立」に会社の基本事項等を入力し、作成した登記書類をダウンロードして、プリントアウトして法務局へ提出します。

役所に各種の届け出

法人の設立が完了したら、次に役所に各種の届け出を行います。具体的には、以下の通りです。

マイクロ法人を設立したいが、年収はいくらからがおすすめ?

年収が高くなると、個人事業よりも法人のほうが税の負担が軽くなることがあります。一般的に、法人化を考えたほうがよいとされる目安は、年間所得800万円超です。これは、個人事業主などと比較して、法人の総合的な税率が個人よりも低くなることがあるからです。

法人にかかる主な税金は法人税、事業税、住民税で、これらの税率は年間所得に応じて変化します。例えば、年間所得が400万円以下の法人の場合、税率は法人税、事業税、住民税を合計しておおよそ22.59%になります。年間所得が400万円を超え800万円以下の場合は約24.89%、800万円を超えると約39.51%となります。また、法人税自体は最大でも税率が23.2%となります。

一方で、個人事業主やフリーランスに適用される所得税はより多くの段階に分かれており、所得が増えるほど税率も上昇します。具体的には、所得が195万円未満では税率は5%、4,000万円以上では最大で45%に達します。加えて、住民税の所得割が一律10%適用されるため、最高税率は個人で55%まで上がります。

所得が800万円を超えると、個人事業主などの税率が法人の税率よりも高くなり、税金面で法人化が有利となります。法人化後は、経営者自身が会社から役員報酬を受け取る形となり、これは経費として計上できますが、会社の経費として適正な役員報酬を設定することが重要です。不適切な報酬設定は税務上の問題を引き起こすリスクがあります。したがって、法人化する際には、これらの税務上のメリットと合わせて、役員報酬の適正な設定も重要な検討ポイントとなります。

※あくまで上記は参考なので、会計士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

マイクロ法人でおすすめの事業は?

マイクロ法人は、規模が小さく、主に一人が多くの役割を担う会社形態です。そのため、小規模で運営可能で、かつ個人のスキルやネットワークを活かせる業種が相性が良いと言えます。

マイクロ法人に相性の良い、小規模で運営可能な事業形態や業種には様々なものがあります。以下にいくつか例を挙げてみましょう。

- コンサルティング事業

専門知識を活かし、企業や個人に対してアドバイスを提供します。マーケティング、経営、IT、人事など、特定の分野に特化することが多いです。 - オンライン販売

インターネットを利用して商品などを販売します。在庫を持たないドロップシッピングや、特定のニッチ市場をターゲットにした商品販売が可能です。 - オンライン関連事業

アフィリエイターやブロガー、YouTuber、TikToker、Instagrammerなど、SNSやオンラインプラットフォームを利用したビジネス。 - クリエイティブ事業

デザイン、ライティング、写真撮影、動画制作など、クリエイティブなスキルを活かしたサービスを提供します。 - IT・ソフトウェア開発

ウェブサイトの開発、アプリケーションの開発、システムのカスタマイズなど、IT技術を駆使したサービスを提供します。 - サービス業

マッサージや整体、フードデリバリーサービス、ナレーターや通訳など、特定のスキルを活かせるサービス業。 - 専門家サービス

法律、会計、税務など、特定の専門知識を要するサービスを提供します。小規模でも高い専門性により、ニーズがあります。 - イベント企画・運営

企業イベントやセミナー、ワークショップの企画・運営を行います。小規模でも特定の分野やテーマに特化することで差別化が可能です。 - 不動産管理・運営

小規模ながらも、不動産の管理や賃貸業務を行うことができます。特に収益不動産の管理は需要があります。 - フランチャイズ事業

既存のビジネスモデルを活用して、小規模ながらも確立された事業を展開することが可能です。 - 教育・研修事業

オンライン教育や特定のスキル、知識を教える研修サービスなど、教育分野でも小規模事業が可能です。 - ヘルスケア・ウェルネス

パーソナルトレーニング、栄養相談、メンタルヘルスケアなど、健康関連のサービス提供も小規模で実施できます。 - 資産管理・投資

株式投資、FX、不動産投資、仮想通貨、NFTなどの資産運用や管理。

これらの事業形態や業種は、比較的少ない初期投資で開始でき、規模の拡大に応じて徐々に事業を成長させていくことが可能です。自身のスキルや興味、市場のニーズを考慮しながら、適切な事業を選択することが重要です。

マイクロ法人は小規模であるため、大規模な設備投資やオフィススペースが不要、または最小限で済む業種が向いています。個々の状況やスキル、ビジネスモデルに応じて、最適な業種を選択することが成功の鍵となります。

マイクロ法人を設立したいが、売上なしでもOK?

マイクロ法人は、売上がない状態でも設立することができます。売上がない状態での設立が問題視されることは通常ありませんが、税務署が事業実態がないペーパーカンパニーとみなさないよう、適切な事業活動を行う必要があります。

日本では多くの法人が赤字経営を報告しており、これは一般的な現象です。事業初期は特に売上が発生しない場合が多く、その状態での赤字決算も珍しくありません。マイクロ法人の場合、社会保険料の節約や税務上のメリットを享受する目的で役員報酬を設定することが一般的ですが、売上が少ない場合や全くない場合でも、役員報酬の支払いにより赤字になることがあります。

ただし、マイクロ法人が役員報酬を支払うためには、必ずしも法人の収益から支払う必要はありません。過去の利益や借入金、個人の貯金から支払うことができますが、その場合は会計上、役員借入金として扱われます。

また、売上がなくても法人としての義務は発生します。例えば、赤字状態でも法人住民税は支払う必要があり、保有する資産に応じて固定資産税などの税金が課されることもあります。また、法人であっても決算申告は必須であり、申告を怠ると追加の税金が発生する可能性があります。

設立直後のマイクロ法人が赤字であっても、青色申告を行っていれば赤字を繰り越し、将来の利益から差し引くことが可能です。このように、売上がない状態や赤字であっても、マイクロ法人を設立し運営することには、税務上の計画をしっかり立てればメリットが存在します。ただし、事業活動に実体が伴わないペーパーカンパニーとみなされないように注意が必要です。

マイクロ法人の設立費用・維持費は?

マイクロ法人を設立する際の費用や維持費についてはどのように考えればよいのでしょうか。上に、一般的な株式会社では設立費用として20〜25万円程度、合同会社では10万円程度かかると述べました(いずれも電子定款の場合)。これに加えて、例えばバーチャルオフィスから住所を借りる場合には、利用料として月額数千円から2万円程度の費用が必要です。また、電話受付代行などのサービスを利用すれば、数千円から1万円程度の費用が必要になります。

マイクロ法人を設立する最大のメリットは税金や社会保険料の節減であると述べましたが、バーチャルオフィスなどにお金を費やして、節税などの効果を失っては意味がありません。節減できる額と運用にかかるコストとのバランスをしっかりと把握し、メリットを常に確保できるようにしておきましょう。

マイクロ法人を設立する際の注意点は?

マイクロ法人を設立する際、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

注意点を1つ挙げるとすれば、マイクロ法人から自分に支払われる役員報酬の額を可能な限り低額にしておくことです。例えば東京都の場合、報酬月額63,000円未満の場合の健康保険料(令和6年度)は、介護保険第2号被保険者に該当する場合、11.58%で、全額負担で6,716円になります。また、厚生年金保険料は全額負担で16,104円で、健康保険料と合わせても22,820円です。現在(令和6年度)、国民年金保険料は月額16,980円ですので、健康保険料と合わせればかなり安く抑えられるでしょう。

個人事業主がマイクロ法人を設立後、個人事業はどうする?

個人事業主がマイクロ法人を設立したら、今まで行ってきた個人事業をどうするのかという問題が生じます。マイクロ法人設立後の個人事業の処理方法には、次の2つがあります。

廃業して法人に引き継ぐ

シンプルな方法として、マイクロ法人設立後に個人事業を廃業して、法人に引き継ぐ方法があります。今までの事業はすべて法人で行うため、個人事業の廃業年度には個人の確定申告と法人の申告の両方を行う必要がありますが、次の年からは法人の申告のみで済みます。

個人事業を廃業して法人に引き継ぐ方法の一番のメリットは、今までの事業を拡大しやすくなることです。個人事業よりも法人のほうが対外的な信用が高く、新たな顧客を開拓しやすくなります。また、開拓資金の融資や補助も受けやすいです。事業が大きくなれば収益も大きくなりますが、収益が大きくなった場合の税額も、個人事業主よりも法人が有利になることが多いです(詳細は後述します)。

デメリットとしては、顧客に法人成りしたことを周知したり、請求書や領収書、名刺などを個人事業主のものから法人のものに変更したりする手間や労力が必要となることがある点です。

個人事業は継続し、マイクロ法人では別の事業を展開する

これから成長が見込まれる新たな分野に挑戦する場合などでは、個人事業を継続したまま、マイクロ法人で別の事業を展開する方法があります。

メリットとして、個人事業とマイクロ法人で別の事業を展開することで、事業ごとの管理がしやすくなるほか、万が一個人事業と法人のどちらかの経営が悪化した場合に、経営状態が良いほうに一本化するなどリスクヘッジにもなります。

デメリットとしては、個人事業と法人のどちらも申告が必要になるなど、事務作業が煩雑になることが挙げられます。

個人事業主がマイクロ法人を設立した場合の確定申告

個人事業主がマイクロ法人を設立し、個人事業とマイクロ法人の両方を継続する場合は、個人事業の確定申告と法人の申告の両方が必要です。

個人事業の確定申告、いわゆる所得税の確定申告は、毎年2月16日から3月15日までに前年1年間の売上や経費、所得や税額などを計算した確定申告書を税務署に提出します。

法人の場合は、決算日の翌日から2か月以内に法人税の申告書を税務署に提出します。例えば、3月末が決算日の場合は5月末が申告書の提出期間です。

上記のケースなら、3月に個人の確定申告が終わり、一息つく間もなく5月に法人税の申告をしなければなりません。個人でも法人でも、棚卸や減価償却などの決算業務が必要であり、決算業務の手間も2回に増えます。

さらに、法人税の申告では申告書のほかに決算報告書、勘定科目内訳明細書や法人事業概況説明書など多くの書類を作成しなければなりません。そのため、作成に時間がかかります。

また、法人税の計算は所得税の計算よりも複雑です。法人税では、会計上で収益や経費になるものが税法上で収益や経費にならなかったり、その逆で、会計上では収益や経費にならないものが税法上で収益や経費になったりします。

個人事業とマイクロ法人の両方を営む場合は、法人の決算月を個人の確定申告時期から離れた時期に設定するか、それが難しい場合は、法人の決算を税理士に依頼するなどの工夫が必要となるでしょう。

節税の観点からマイクロ法人設立を検討しましょう

以上、税金や社会保険料の節減メリットが期待できるマイクロ法人設立について解説しました。マイクロ法人設立を検討する際には、まずは自分が現在支払っている所得税、住民税、国民健康保険料、国民年金・国民年金基金の額を正確に把握し、税金や社会保険料がどの程度安くなりそうか、しっかりシミュレーションすることをおすすめします。

また、マイクロ法人設立に際してバーチャルオフィスなどの利用を考えている場合には、それらのコストも含めてシミュレーションを行ってください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

節税の関連記事

新着記事

海外へのグローバル戦略の企業事例とは?成功と失敗の分岐点や日本の取り組み

グローバル戦略とは、企業が国境を越え、全世界を一つの市場として事業を展開する経営戦略です。国内市場の成熟やデジタル化の進展を背景に、その重要性は増しています。本稿では、グローバル戦略の基本、種類、日本企業の成功・失敗事例、そして戦略策定のポ…

詳しくみる海外子会社の管理方法とは?法務・財務・ガバナンスリスクへの対応策を解説

海外子会社を持つ企業にとってその管理には特有の課題が伴います。法務、規程、経理、ガバナンス、財務管理など、多岐にわたる側面を適切に管理することが、リスクを最小限に抑え、持続的な成長へと繋がります。この記事では、海外子会社管理の基本的な考え方…

詳しくみる事業ポートフォリオの企業事例から学ぶ、戦略や作り方、見直しのタイミング

現代のビジネス環境は、技術革新、市場のグローバル化、そして消費者のニーズの多様化によって、かつてないスピードで変化しています。事業ポートフォリオは、複数の事業を整理し、強みに経営資源を集中させる戦略です。事業ポートフォリオの有効性が問われる…

詳しくみるグループガバナンスの組織体制とは?構築方法と進め方を解説

グループガバナンスの組織体制は、企業グループを円滑に運営するために欠かせない仕組みです。複数の子会社を持つ企業にとって、経営方針のばらつきや重複業務はコストとリスクの原因になります。こうした課題を防ぐには、グループ全体を統括する体制と、それ…

詳しくみる経済産業省のグループガバナンスに関する実務指針とは?企業の取り組みを解説

グループガバナンスとは、親会社が子会社を含む企業グループ全体を統制・支援し、戦略的な成長とリスク管理を実現する仕組みです。経済産業省はこの考え方を企業経営に浸透させるため、「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」を公表し、持続的な…

詳しくみる訪問看護の創業融資を成功させるには?自己資金の目安や失敗を避けるポイントも解説

訪問看護事業を軌道に乗せるためには、事務所の確保、人材採用、車両の準備、運転資金など、開業初期にまとまった資金が必要となります。そこで重要になるのが創業融資です。 この記事では、訪問看護事業での独立開業を目指す方が、創業融資をスムーズに受け…

詳しくみる