- 更新日 : 2024年3月4日

会社設立・起業時におすすめの法人印鑑4種類!激安品の注意点

会社設立には会社の印鑑が基本的に必要です。個人事業主が起業するときには、事業で必要な場合にのみゴム印や銀行印などが必要になります。これに対し、法人では基本的には会社設立の手続きである「登記申請」において会社の実印が必要になり、その会社実印により印鑑証明を取得します。

この記事では、会社設立に必要な印鑑の種類や作成方法を解説しながら、おすすめの書体や角印、セット購入など具体的な注意点を盛り込んでいきます。

目次

現在、商業登記の印鑑提出は任意(不要)

画像:マネーフォワード クラウド会社設立で購入できる印鑑のイメージ例

会社を設立する場合には、その会社について商業登記が必要です。

商業登記とは、株式会社、合名会社などの会社について、その名称や事業内容、所在地などを公示するための制度です。その登記の申請にあたっては、従来であれば印鑑が必要でした。会社設立時には会社の代表者の実印を登録し、必要なときに会社の印鑑証明書を入手できるしくみでした。

ところが、令和2年7月17日の閣議決定である「経済財政運営と改革の基本方針2020」などにより、政府全体の押印の見直しがなされ、商業登記手続についても押印の見直しが行われました。つまり、行政手続きにおける書面、押印、対面主義からの脱却が加速的に行われたのです。これにより、大きく印鑑の取扱いも変わり、押印を求められていない書面への押印は不要となりました。

令和3年2月15日よりオンラインで登録申請を行う場合は、印鑑の提出は任意になりました。つまり、会社の印鑑の登録が不要な場合もあるということです。

ただ、会社設立の際は印鑑を用意したほうがおすすめ

しかし、商取引においては従来型の押印を求められるケースは多々あり、やはり実印等は会社設立前に準備するほうが現実的と言えるでしょう。

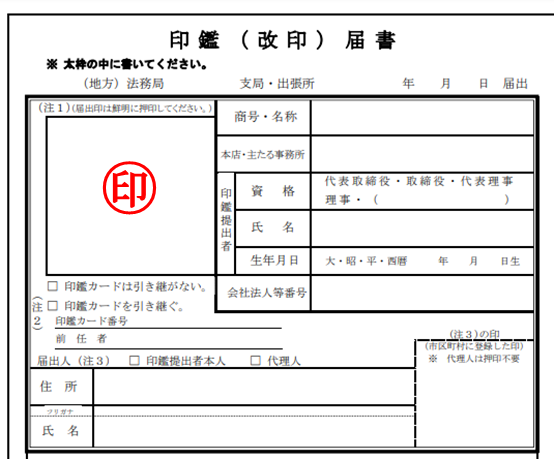

改正により、定款や取締役会議事録など押印を要する書面と従来は押印が必要であった書面が分けられて運用されるようになりました。現運用では、従来のように印鑑を登録しておくほか、印鑑の提出を省略できるケースもあるということです。会社の登記申請時に、印鑑を登録する場合には下のような印鑑届書を提出します。

このように以前に比べると印鑑の存在意義が変わってはきました。

会社設立の際に用意しておくとよい印鑑の種類

画像:マネーフォワード クラウド会社設立で購入できる印鑑のイメージ例

ここでは一般に会社でよく利用される次の4種類の印鑑についてそれぞれ細かく解説します。

代表者印(会社実印)

代表者印とは、印鑑届書を法務局に提出して登録し、会社の印鑑証明用の印鑑となるものです。印鑑の形態としては、一般には直径18mmの丸印が多いようです。

印鑑届書には、「印鑑の大きさは、辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるものでなければなりません。」と記されていますので、この範囲内に収まるようにしましょう。

引用:株式会社設立登記申請書(取締役会設置会社の発起設立)|法務局、印鑑(改印)届書

会社の実印は取引における各種の契約書面や不動産の売買等、あらゆる書面に利用します。

他の印鑑を作成しなくても問題はないとはいえ、以下に紹介する銀行印や角印、ゴム印があったほうが実際の運用においては格段に便利と言えます。また、重要な契約時などに使う会社実印は金庫などに収納し、セキュリティにも配慮しましょう。

銀行印

銀行印は、その名のとおり、銀行の口座を開設する際に必要となる印鑑です。銀行取引の際に使用し、代表者印でも代替は可能です。しかし、銀行取引の際に、代表者印などを紛失したり、悪用されたりするリスクを分散するために、銀行取引専用の印鑑を作ったほうがよいでしょう。

銀行ではカードで足りることが多いため、敢えて銀行印を作成せず、代表者印(丸印)・角印とゴム印の組み合わせもよくあります。

角印

角印とは、一般に「会社印」「社判」「角判」などとも呼ばれる角型の印鑑です。角印は、請求書などに押印される非常によく使う印鑑であり、個人における認印のような位置づけです。

なお、請求書に角印を押印しなくても請求書の効力に変わりありません。角印を作成せず、代表者印を利用しても問題ありません。しかしながら、このように利用頻度が高いものが登録された実印というのは、万が一、悪用された場合を考えると分けておいたほうがよいと言えます。角印には、サイズの制限は特にありません。

ゴム印

会社のゴム印とは、事務の効率化を考えて作成されるスタンプです。ゴム印として作成するのは、会社名、住所、電話番号、代表者名などが記載されており、それぞれが分割できるものが多いかと思います。タテ型、ヨコ型どちらもあり、大きさも何種類か作成しておくとさらに便利です。

ゴム印は申込書などに社名や社長名を記載するときや、領収書、封筒に社名を書くときなどに手書きの手間を軽減できるため重宝します。

法人用印鑑の主な素材3種類

印鑑の素材についても好みによりますが、長年の業務に支障のないよう、耐久性の高いものをおすすめします。チタンや黒水牛、柘(つげ)など種々の素材があり、さらに同素材でもグレードがあります。丸印には同素材のサヤがついてくるのが一般的です。

柘(つげ)製印鑑

画像:マネーフォワード クラウド会社設立で購入できる印鑑のイメージ例

タイとその周辺に生育する木を印材に用いるもので、植物系の印材。

木質は極めて硬く、細工のしやすさ等で人気があります。

- 自然素材: 柘は天然の木材を使用した印材で、自然な温もりと美しさがあります。

- 手触り: 木材特有の柔らかな手触りがあり、使うほどに手になじみます。

- 変化を楽しむ: 使用とともに色が深まったり、光沢が出たりと、経年変化を楽しむことができます。

- デリケートさ: 水濡れや強い衝撃には弱く、メンテナンスが必要な場合があります。

- 価格: 柘は比較的手頃な価格で提供されることが多く、コストを抑えたい場合に適しています。

黒水牛製印鑑

画像:マネーフォワード クラウド会社設立で購入できる印鑑のイメージ例

水牛の角を加工し、漆黒に染められた物。粘りがあって印材に適しています。

- 一般性: 黒水牛の印材は、日本で最も一般的に使用される印鑑素材の一つです。

- 耐久性: 耐久性が高く、適度な硬さと粘りがあります。長期間の使用に耐えることができます。

- 質感: 艶やかで美しい仕上がりが特徴で、堅牢さと美しさを兼ね備えています。

- 価格: チタンに比べると手頃であり、コストパフォーマンスに優れています。

チタン製印鑑

画像:マネーフォワード クラウド会社設立で購入できる印鑑のイメージ例

チタンは手になじみやすく、捺印に適した重量感で人気の高級印材です。

普段のご利用はもちろん、欠けや摩耗に強い性質ですので頻繁に捺印される方にもおすすめです。

- 耐久性: チタンは非常に強固な素材で、耐食性にも優れています。長期間にわたって使用しても変形や摩耗が少なく、耐久性が非常に高いです。

- 軽量性: 金属でありながら軽量で、持ち運びや使用が容易です。

- 高級感: チタン特有の色合いと光沢があり、高級感を演出できます。企業のブランドイメージを高める効果も期待できます。

- 価格: 耐久性と高級感を反映して、価格は他の材質に比べて高めです。

法人用印鑑の主な書体4種類

書体については好みによりますが、篆書体(てんしょたい)などは定番です。その他印相体、古印体、隷書体などがありますが、可読性が低いものがよいとされます。

- 篆書体(てんしょたい)

- 特徴: 篆書体は中国の秦の時代に成立した書体で、角が丸く、線が太いのが特徴です。非常に格式高く、伝統的な印象を与えます。

- 使用場面: 正式な契約や大切な書類に使用されることが多く、堅牢な企業イメージを演出したい場合に選ばれます。

- デザイン: 芸術性が高く、装飾的な要素が強いため、視認性よりもデザイン性が重視される傾向にあります。

- 印相体(いんそうたい)

- 特徴: 印相体は篆書体を基にしてさらに装飾的な要素を加えた書体で、独特の風格があります。

- 使用場面: 企業の印鑑だけでなく、個人の銀行印や認印としても用いられることがあります。格式を求める文脈で好まれます。

- デザイン: 複雑で繊細なデザインが特徴で、伝統的な美しさを表現します。

- 古印体(こいんたい)

- 特徴: 古印体は古代の印章に見られる書体で、歴史を感じさせる重厚なデザインが特徴です。

- 使用場面: 伝統や歴史を重んじる企業や、古典的な価値観を大切にする場合に選ばれます。

- デザイン: 古印体は古色蒼然とした趣があり、時代を超えた価値を感じさせます。

- 隷書体(れいしょたい)

- 特徴: 隷書体は中国の漢代に成立した書体で、曲線と直線が組み合わさったバランスの良い形が特徴です。

- 使用場面: 篆書体ほどではないものの、格式を求める場面で使用されます。ビジネスシーンで幅広く使われる書体です。

- デザイン: 読みやすさと美しさを兼ね備え、現代的な印象を与えることができます。

丸印が定番の代表社印については、印面は二重円になっており、外側が会社名、内側が役職名(「代表取締役印」など)になっているものが多いです。銀行印の場合も二重円になり、外側は丸印同様に会社名、内側は「銀行之印」などの文字が配置されることが多いです。さらに角印の場合は、縦書き3列で右から「会社名+之印」などのパターンが多いと言えます。

書体とともに位置や文字感覚、文字の太さや大きさなど、バランスよく配置しましょう。

会社設立時の印鑑の大きさについて

代表者印の大きさは、一般的には18mm程度の丸印であることが多いようです。先述の「辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるもの」というルールもありますので、印鑑を作る際には注意してください。それぞれの印鑑の大きさは、「角印>代表者印>銀行印」となるように作成するのが一般的です。

会社設立時の印鑑は安いもので大丈夫?

法人用の印鑑について、価格と品質のバランスを考えることは非常に重要です。安い印鑑も市場には多く存在しますが、法人用としての適切さは以下の点を考慮して決定するべきです。

- 耐久性: 法人印鑑は頻繁に使用されることが多く、耐久性は重要な要素です。安価な印鑑は素材や製造プロセスが劣る可能性があり、摩耗や損傷が早く発生する恐れがあります。

- 信頼性: 法人の印鑑は契約書や重要な書類に押印されるため、その信頼性は非常に重要です。安い印鑑は時に品質が不安定で、印影が不鮮明になるリスクがあります。

- イメージ: 法人の印鑑は会社のイメージを象徴するものです。安価な印鑑を使用すると、その企業の品質や信頼性に対する外部からの印象が低下する可能性があります。

- セキュリティ: 法人印鑑はセキュリティも重要な要素です。安価なものは偽造のリスクが高まる可能性があります。

安い印鑑を選ぶ際は、これらの要素を総合的に考慮し、短期的なコスト削減が長期的なリスクやコストにつながらないように慎重に判断する必要があります。可能であれば、信頼できるメーカーから適切な価格の印鑑を選択し、長期的な視点でコストパフォーマンスを考えることをお勧めします。

激安品には一定の注意が必要

「激安」で法人用の印鑑を購入すると費用が浮くので有難い面はありますが、いくつかのデメリットが考えられるので、念のため把握しておきましょう。

- 品質の問題: 激安の印鑑は、使用されている材料が劣る可能性があります。これにより印鑑の耐久性が低下し、短期間で摩耗や損傷が生じる可能性が高まります。

- 印影の不鮮明: 安価な印鑑は精密さが欠けている場合が多く、印影が不鮮明になりやすいです。これは重要な書類に使用する際、プロフェッショナリズムを損ねる原因にもなり得ます。

- 偽造のリスク: 安価な印鑑は、セキュリティ面でのリスクも高まります。独自性が低いデザインや素材を使用しているため、偽造される可能性が高くなることがあります。

- 企業イメージの低下: 法人印鑑は会社の顔とも言えるものです。激安の印鑑を使用することで、企業の信頼性や専門性に対する外部からの評価が低下する恐れがあります。

- 再購入のコスト: 品質が低い印鑑は壊れやすいため、頻繁に再購入が必要になる可能性があります。これにより、結果的にコストがかさむことになり、最初に質の良い印鑑を購入するよりも経済的に不利になることがあります。

これらのデメリットは、短期的なコスト削減が長期的な不利益につながる可能性があるため、注意が必要です。

セット買いがおすすめ?

印鑑はその会社とともに歩むといっても過言ではないほど、ずっと使い続けるものです。

途中、社名変更や会社の形態(合同会社が株式会社に変更など)があれば印鑑を変更せざるを得ませんが、そうでなければ会社設立時に揃えた印鑑を使い続けることになります。できれば、印鑑の購入は代表者印、銀行印、角印などのセットで購入したほうがよいでしょう。

契約書等には代表者印だけでもよいのですが、慣例的に社名の横に角印をセットで押印することが多いため、これらはまとめて準備することをおすすめします。インターネットでの印鑑販売もありますが、素材などをよく見て、助言の得られる店舗で購入するのもよいかと思います。購入の際は、耐久性のある印箱(印鑑を収納する箱)や朱肉、マットも併せて揃えておきましょう。

マネーフォワード クラウド会社設立なら、会社設立時に必要な手続きを一連の流れの中で進めることができます。もちろん、代表社印や角印などの印鑑セットの購入も可能です。是非、会社設立の流れと方法をご参照ください。

会社設立時は印鑑証明書の発行手続きも必要!

冒頭にお伝えしたように、会社の登録申請における印鑑の提出は任意となりました。

会社の設立登記は、不備がない場合には一週間程度で完了します。登記完了と同時に、会社の印鑑証明書の発行依頼をしておきましょう。登記申請時に、法務局に印鑑カード交付申請書を提出することによって、登記以降の印鑑証明書の取得ができます。

登記が完了したら次の手続きに入ります。税務署、市区町村役所、税事務所などへの手続きもありますが、金融機関の法人口座の開設も急がれます。

会社の印鑑証明書は本人確認のために種々の場面で提出を求められるのですが、法人口座開設時もその1つです。また、不動産の売買契約、取引先からの本人照会、営業車両の車庫証明等で印鑑証明書を求められることがあります。

なお、印鑑証明の取得方法については、法人が印鑑証明を取得するための4つの方法 | マネーフォワード クラウド会社設立をご参照ください。

個人事業主・フリーランスも印鑑が必要?

個人事業主やフリーランスなどについても、書面での契約書において印鑑を求められることがあります。

個人の印鑑証明は、その人が住む自治体によって、その印鑑の正当性や信頼性を保証するものです。会社同様、事業用の不動産の契約などもありますので、個人の実印を自治体に登録し、印鑑証明書を取得できるようにしておきましょう。

印鑑登録が完了すると、印鑑証明書の発行はマイナンバーカードを使ってマルチコピー機のあるコンビニなどでも発行することができます。

補助金などの行政手続きは電子申請へと移行していますが、1つのアカウントで複数の行政サービスを利用できる認証システムとしてデジタル庁が運用するGビズIDというものがあります。このGビズIDのアカウント申請などにも個人の印鑑証明書が必要となります。

なお、個人事業主やフリーランスについてさらに詳しいことは、開業届の印鑑は認印で大丈夫?個人事業主に必要な印鑑まとめをご参照ください。

会社設立登記の前に印鑑の作成を忘れずに!

ハンコレスの社会が進みつつあるものの、実際の商取引の現場では印鑑を使ったものが多いと言えます。

会社の設立登記の前に印鑑セットを作成し、いろんな取引に対応できるよう準備をして、事業取引の幅を広げておきましょう。

よくある質問

会社設立の登記申請には印鑑は必要?

印鑑の取扱いも変わり、行政手続きにおいては押印を求められていない書面への押印は不要となっており、令和3年2月15日よりオンラインで登録申請を行う場合は印鑑の提出は任意になりました。詳しくはこちらをご覧ください。

印鑑を作成しなくても会社として問題はない?

以前に比べると印鑑の存在意義が変わってはきましたが、従来型の押印を求められるケースは多々あり、やはり会社の実印等は会社設立時に準備するほうが無難と言えるでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。

会社設立時の印鑑の購入方法は?

代表社印に加え、銀行印や角印、ゴム印があったほうが実際の運用においては格段に便利なため、登記申請前にセットで購入しておくとよいでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

印鑑の関連記事

新着記事

鍼灸院を開業するには?必要な費用や許認可、流れを解説

鍼灸院の開業は、多くの鍼灸師にとって夢の実現です。しかし、実際に開業するとなると、さまざまな準備や手続きが必要となり、何から手をつければよいか迷ってしまう方もいるのではないでしょうか。 この記事では、鍼灸院を開業するために必要な費用、許認可…

詳しくみる訪問介護を開業するには?必要な要件や手続きの流れを解説

日本の急速な高齢化に伴い、住み慣れた自宅での生活継続を支援する「訪問介護(ホームヘルプサービス)」の需要はますます高まっています。利用者の方々の尊厳を守り、質の高いケアを提供することで、地域社会に貢献できる訪問介護事業は、非常にやりがいのあ…

詳しくみる皮膚科を開業するには?必要な資格や資金、手続きの流れなどを解説

皮膚科医として経験を積み、専門知識を深める中で、「自身のクリニックを持ち、理想とする医療を提供したい」と考える先生方も多いことでしょう。地域に根ざし、患者さん一人ひとりと向き合い、皮膚の健康とQOL(生活の質)向上に貢献できる皮膚科クリニッ…

詳しくみる八百屋の開業は難しい?必要な準備や開業の流れを解説

新鮮な野菜や果物が並び、店主と客の会話が弾む。そんな地域に根ざした「八百屋」に憧れ、自分の店を持ちたいと考える方もいらっしゃるでしょう。旬の味覚を届け、人々の健康的な食生活を支える八百屋は、非常にやりがいのある仕事です。 しかし、スーパーマ…

詳しくみる動物病院を開業するには?必要な許認可や資金、手続きの流れを解説

近年、日本ではペットの高齢化や飼い主のペットに対する健康意識の高まりから、獣医療へのニーズは多様化・高度化しています。ペットにかける費用も増加傾向にあり、市場としては成長が見込まれます。 しかし、開業には周到な準備と専門的な知識が不可欠です…

詳しくみる代理店ビジネスを開業するには?種類や費用、開業の流れを解説

「代理店ビジネス」と聞いて、あなたはどのようなイメージをお持ちですか? 自分でゼロから商品やサービスを開発する必要がなく、既に実績のある商材を取り扱えるため、比較的リスクを抑えて始められるビジネスとして、近年注目を集めています。 この記事で…

詳しくみる